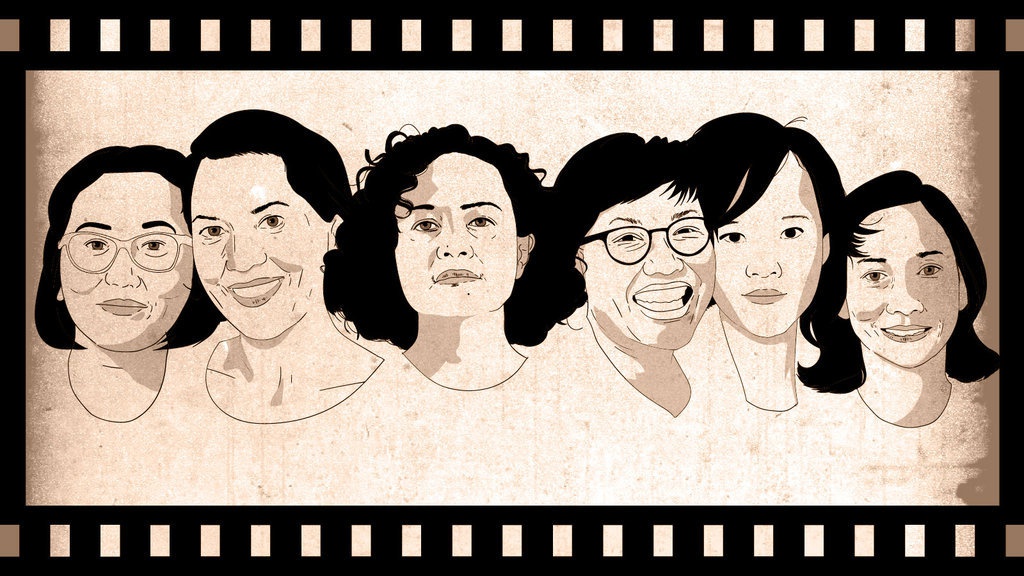

tirto.id - "Buat cewek-cewek yang bermimpi menjadi sutradara, kalian pasti bisa,” kata Mouly Surya.

Di tangannya, tergenggam Piala Citra 2018 sebagai Sutradara Terbaik. “Ini memang bukan stereotip sutradara,” lanjutnya, sambil menunjuk diri sendiri dari atas kepala sampai setengah badan. “Tapi, bukan berarti kalian tidak bisa."

Mouly meraih penghargaan dalam Festival Film Indonesia atas Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak, film tentang perempuan korban perkosaan mencari keadilan, yang juga mendapatkan Film Terbaik.

Minggu malam, 9 Desember 2018, itu bukan kali pertama Mouly memegang piala Sutradara Terbaik FFI. Sepuluh tahun sebelumnya, ia juga menang piala yang sama untuk Fiksi, film panjang pertamanya.

Mouly menjadi satu-satunya sutradara perempuan Indonesia yang pernah menang dalam kategori itu, bahkan dua kali.

Representasi

“Coba lu liat sendiri,” kata Mouly Surya sambil menyodorkan ponselnya. “Berapa sutradara perempuan di daftar film terlaris tahun ini? Lihat, cuma satu! Terlalu Tampan,doang!”

Saya menemui Mouly di kantor Cinesurya, rumah produksi yang dibangun dia bersama Rama Adi, suaminya, di bilangan Blok M, Jakarta Selatan.

Terlalu Tampan adalah debut sutradara Sabrina Rochelle Kalangie, produksi Visinema, menempati peringkat 10 dari 15 film terlaris saat ini, dengan penjualan 323.883 tiket. Mengingat tahun ini masih panjang, posisi itu rentan tergantikan film lain yang mungkin akan lebih laris.

Poin Mouly adalah representasi (sutradara) perempuan yang masih minim dalam industri film Indonesia. Itu sebabnya, tak heran jika Piala Citra—salah satu penghargaan sinema paling prestisius di negeri ini—untuk kategori Sutradara Terbaik lebih sering dikoleksi pria.

“Gue aja dulu kalau ditanya, ‘Siapa sutradara favorit?’, nama yang muncul memang laki-laki terus,” kata Mouly. “Baru belakangan, setelah gue mikir dan digging, gue bisa sebut siapa sutradara perempuan yang gue suka. Ya, karena pilihannya juga terbatas.”

Siapa?

“Gue seneng sama Andrea Arnold. Gue suka film-filmnya sejak Fish Tank (2009). Gue juga suka American Honey (2016). Wuthering Height (2011) juga menginspirasi Marlina,” jawab Mouly.

Menurut Mouly, segelintir sutradara perempuan menandakan industri film masih belum dilirik oleh banyak perempuan sebagai profesi, terutama dalam bidang teknis produksi. “Bukannya enggak ada, tapi memang masih perlu lebih banyak lagi.”

Penyebabnya? Bisa macam-macam. Menurut Mouly, industri film memang masih dipandang sebagai zona kerja laki-laki.

“Kalau diibaratkan mainan, ada yang warna biru dan warna pink, film ini ada di box mainan warna biru,” tukasnya.

Bukan berarti industri film memandang sebelah mata terhadap perempuan sehingga menghambat akses. Dalam perspektif Mouly, masih ada perkara mindset patriarkis yang bikin perempuan, “bukan cuma di Indonesia saja,” enggan atau lebih sulit masuk ke industri ini.

Gina S. Noer, penulis naskah, produser, dan sutradara, menyebut dengan lebih tegas bahwa “industri ini laki-laki banget, sih.”

Sepanjang karier sejak 2006, Gina telah terlibat dalam 14 film panjang sebagai penulis naskah dari total 16 film. Dari Lentera Merah (2006) sampai Keluarga Cemara (2019). Bahkan pada film terakhir, ia merangkap peran sebagai produser.

Film-film yang ditulis Gina masuk box office, semisal Habibie & Ainun (2012) yang meraup 4,5 juta penonton. Gina bisa dibilang sebagai salah satu penulis naskah paling populer dan produktif saat ini dalam industri film Indonesia.

"Sutradara perempuan kita dikit. Susah dicari. Jadi kebayanglah gimana menyuarakan suara-suara perempuan di ranah film mainstream,” kata Gina.

Menurutnya, perempuan dalam industri film harus bekerja dua kali lipat daripada laki-laki agar dipandang setara, sebagaimana pada profesi lain.

“Gue aja pernah kok denger, ‘Oh gue kira Gina S. Noer itu nama pena-nya Mas Salman Aristo,” kata Gina, tertawa ngilu. Pernyataan itu bikin Aris—panggilan akrab Salman Aristo, suaminya—marah besar.

“Karena Aris itu feminis banget. Gue juga pernah pas pergi sama dia, terus ada yang nanya, 'Anak-anak gimana di rumah?'

"Man, I mean, after semua film-film yang gue tulis, lu enggak mau nanya kabar film terakhir gue? Gue juga ngerti film, kok. Kayak, gue harus bikin karya seberapa banyak lagi?” kata Gina, kini menggarap Dua Garis Biru, film debutnya sebagai sutradara.

Hannah Al-Rasyid, aktris yang aktif sebagai advokat dan aktivis isu-isu kesetaraan gender, menilai pada satu titik, "suara yang paling didengar di industri ini emang suara lelaki."

"Peran-peran dalam film, tema-tema dalam film, masih banyak yang patriarkis,” kata Hannah.

Buat Hannah, representasi perempuan sebenarnya tidak sedikit-sedikit amat. Banyak film Indonesia menempatkan perempuan sebagai karakter utama dan pusat cerita.

“Ada leading women, like Dian (Sastrowardoyo), Acha (Septriasa), Asti (Ardinia Wirasti). Mereka enggak kekurangan tawaran peran-peran besar,” kata Hannah.

“Representasi (cerita) perempuan makin banyak, sih. Tapi, yang muncul dalam film memang representasi dari masyarakat kita pada umumnya, yang masih dari perspektif partriarkis. Peran-peran perempuan yang menarik dan progresif jarang kita lihat di film,” tambahnya.

Gina S. Noer berpendapat tentang penggambaran tokoh-tokoh perempuan dalam layar Indonesia. Menurutnya, masih sedikit karakter perempuan yang tampil kuat, kebanyakan bahkan cenderung seragam.

Misalnya: cantik, lemah-lembut, rambut panjang, kulit terang, dan selalu membutuhkan pria dalam hidupnya.

Gina menilai kebanyakan film—terutama yang beredar dalam zona arus utama, “Belum tentu punya skrip yang bisa menunjukkan karakter-karakter perempuan kuat. Belum tentu juga produsernya mau menyuarakan suara perempuan.”

Sebagai penulis naskah, Gina selalu berusaha menyiapkan karakter-karakter perempuan dengan kedalaman karakter yang lebih beragam. Misalnya, lima perempuan penyandang kanker payudara dalam Pinky Promise (2016).

Gina tak pernah ingin karakter-karakter perempuannya tampil seragam, sebab dalam hidup nyata, perempuan memang tak cuma harus memenuhi satu standar tertentu. Namun, kuasa penulis naskah tak pernah lebih besar daripada produser dan sutradara.

“Yang paling berkuasa tetap produser,” kata Gina.

Gina mencontohkan bahwa kedalaman karakter-karakter yang diciptakannya terpangkas ketika film sudah jadi dan diputar di bioskop. Diskusi yang sering terjadi pada masa pra-produksi seringkali tak sanggup jadi alasan kuat untuk mempertahankan pesan-pesan yang sengaja ditanamkan Gina.

Hannah Al-Rasyid menilai, “Well, menurut gue, ada beberapa film yang keluar dalam beberapa tahun ini, yang kesannya sangat forward thinking females, tapi ujung-ujungnya, setelah nonton filmnya, eh enggak seprogresif itu, sih."

Porsi representasi penulis perempuan di studio-studio besar Indonesia, menurut Hannah, sebenarnya tidak kecil. “Hanya essence dari si karakter ini apa? I don’t think it’s so much about enggak ada female stories. Ada! Tapi, yang ada, enggak menarik!”

Sutradara Perempuan

Dari pengalaman Gina S. Noer selama lebih dari satu dekade dalam industri ini, ia sadar mengapa posisi sutradara dan produser amat penting diduduki perempuan, terutama ketika menarasikan cerita-cerita perempuan.

“Gue berasa banget sekarang pas jadi sutradara. Emang beda banget sih pas lu meletakkan kamera, lu nge-cut di titik yang mana ketika lu punya pembelaan terhadap perempuan atau enggak. Ini tuh penting banget di ranah pop karena representasi perempuan di layar punya pengaruh besar,” kata Gina.

Mouly Surya menyadari hal itu, dan dengan sengaja meracik adegan perkosaan Marlina dengan teliti dan hati-hati. “Gue paham banget tema yang gue angkat sensitif, dan waktu itu gue riset lama banget buat adegan itu. Cuma untuk memperlihatkan diskusi yang ingin gue sampaikan,” kata Mouly.

Ia sengaja memosisikan Marlina dalam adegan memilukan itu. Mouly menolak menampilkan adegan perkosaan yang cenderung serupa dalam representasi kebanyakan film, semisal karakter perempuan lemah, menangis di pojokan, pakaian robek, tak berdaya, dan seringkali ditampar-tampar.

Ia ingin mengajak diskusi dan menggedor kesadaran penonton bahwa perkosaan adalah tentang paksaan, bukan tentang cara pakaian, atau semacam pertanyaan absurd, apakah ia orgasme atau tidak.

Mouly ingin menegaskan perkosaan tak pernah abu-abu. “Itu zona hitam-putih. Konsensual cuma bisa iya atau enggak,” tegasnya.

Industri

“Boleh dibilang, yang mendobrak mati suri perfilman Indonesia itu adalah perempuan-perempuan,” kata Mira Lesmana.

Kami bertemu di lokasi syuting film Bebas, yang diadaptasi dari box office Korea Selatan berjudul Sunny (2011). Di sela kepadatan agendanya sebagai produser, Mira menerima saya dengan ramah.

Mira adalah salah satu penggagas Kuldesak, film Indonesia pertama yang kembali tayang di bioskop setelah industri film Indonesia menurun selama lebih dari satu dekade; masa yang sering disebut mati suri perfilman Indonesia.

Bersama Riri Riza, Nan T. Achnas, dan Rizal Mantovani, Mira bergerilya membuat Kuldesak sejak 1995 hingga 1998. Awalnya, Mira dkk masih takut terpantau Ikatan Karyawan Film dan Televisi (KFT), asosiasi sineas yang saat itu diketuai Slamet Raharjo.

“Zaman itu bener-bener mencekam. Kalau ketahuan, risikonya enggak main-main,” kata Mira.

Namun, semangat anak-anak muda saat itu sedang pasang ketika di lapangan politik pun tumbuh gerakan serupa lewat Partai Rakyat Demokrat; semangat yang menolak kemapanan dan status quo Orde Baru.

“Tempo juga diberedel waktu itu. Jadi, semakin gerah, tapi semakin semangat,” ungkap Mira, menyebut majalah mingguan ikonik saat itu yang diberedel pemerintahan Soeharto pada 1994.

Kuldesak yang cuma tayang di enam bioskop, di empat kota, berhasil meraup 100 ribu penonton. Kesuksesannya membuka lagi perbincangan tentang masa depan industri film Indonesia.

Sejak itu adalah adalah sejarah. Mira bahkan ikut menyumbang pikirannya ke dalam bentuk modul kuliah tentang bagaimana jadi produser yang baik di Institut Kesenian Jakarta, almamaternya.

“Setelah saya dan Mbak Nan, ada Shanty Harmayn (produser) dengan Pasir Berbisik (2001), yang disutradarai Nan Achnas dan dimainkan dua perempuan kuat, Dian Sastrowardoyo dan Christine Hakim, yang keluarnya bersamaan dengan film kedua kami, Petualangan Sherina yang box office."

"Muncul juga Nia Dinata dengan Cau-Bau-Kan (2001). Perempuan-perempuan ini yang memulai kembali,” kata Mira.

Mira berpendapat jumlah perempuan di industri fllm masih kecil, dan karena itu perlu ditambah. Kendati begitu, peran perempuan dalam membangun kembali industri ini tidaklah kecil.

Usai Petualangan Sherina (2000) dan Ada Apa dengan Cinta? (2002), Mira dan rumah produksinya Miles lebih fokus memproduksi film-film kecil, menyasar festival-festival film internasional.

“Waktu itu industri tidak berfokus pada jumlah penonton, 'Hari pertama (tayang) jumlah penonton berapa?' Dulu masih increative thinking aja, tujuan bikin film sangat natural,” kata Mira.

Sekitar 2005 dan seterusnya, film-film Indonesia mulai menapaki sejarah baru pada festival internasional. Di tahun itu, lewat film pendek Kara, Anak Sebatang Pohon, Edwin adalah sutradara Indonesia pertama yang masuk program Director’s Fornight di Festival Film Cannes.

Pada 2008, Laskar Pelangi, film yang diproduseri Mira, menjadi yang pertama masuk dalam sorotan Berlinale, salah satu festival film paling prestisius di dunia. “Itu cukup unik, karena di Indonesia dia juga box office,” kata Mira.

Semakin lama, film independen punya pasarnya sendiri. “Bukan cuma pasar niche di Indonesia, ada pasar niche di Hong Kong, di Jepang, di Thailand. Akhirnya, membentuk pasarnya sendiri,” katanya.

Pasar film independen Indonesia terus tumbuh. Sineas-sineas muda muncul dari jalur produksi independen.

Meiske Taurisia, yang selalu jadi tandem produser film-film Edwin, adalah salah satu perempuan yang fokus pada ranah itu. Di dalam negeri, ia dikenal sebagai advokat film-film independen.

“Industri film independen membuat film tidak berbasis investasi. Prioritas membuat karya itu bukan soal mengembalikan uang, tapi kontribusi terhadap ranah film itu sendiri,” kata Dede, sapaan akrab Meiske, yang terkenal sebagai sweetheart di komunitas karena karakternya yang ramah dan positif.

Tiga tahun terakhir, Dede terjun ke ranah film-film komersial. Film pertamanya, yang masuk jaringan bioskop arus utama, adalah Posesif (2017), karya sutradara Edwin. Kata Dede, ia ingin mencari tantangan baru sebagai produser film.

“Kalau saya enggak pernah nyoba ke bioskop, ilmu saya belum komplet. Kalau jadi produser, ya semuanya harus pernah saya coba,” kata Dede.

Menurut Mira, apa yang dilakukan Dede lewat Posesif serta Aruna dan Lidahnya (2018), serta Sheila Timothy lewat Wiro Sableng (2018) merupakan gelombang dari pertumbuhan jumlah penonton Indonesia yang naik selama beberapa tahun terakhir. Jumlah penonton Indonesia mencapai 50 juta orang per 2018, angka tertinggi dalam sejarah.

Mira mencontohkan AdaApa Dengan Cinta? 2 (2016), yang di hari pertama tayang membuka jumlah penonton sebagai strategi promosi. “Sebelumnya cara begini itu tabu banget. Pada enggak mau ketahuanlah angka penontonnya berapa di hari pertama, tapi saya buka aja. Waktu itu AADC2 dapat 200 ribuan,” tambah Mira.

“Sebelumnya pada 2014, Comic 8 pernah buka-buka gitu juga. Terus saya lihat sekarang jadi ikut semua,” tambahnya.

Mira menilai, sejak 2016, orang-orang yang punya duit mulai melirik industri film, salah satunya berkat kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka peluang investasi dalam sektor ekonomi kreatif. Secara tak langsung, menurutnya, kebijakan itu membuat angka produksi film terus bertambah.

Kualitas film pun mau tak mau ikut terkerek, ujar Mira. Film-film di bioskop tidak cuma didominasi cerita horor dan kisah cinta anak SMA, yang dalam situasi sekarang menurutnya "enggak akan survive di bioskop, dan sudah disadari produser."

Keadaan itu membuat industri film membuat karya-karya berkualitas. Mira mencontohkan Screenplay yang tengah membentuk semesta Gundala, seperti Marvel Cinema Universe, dan Falcon yang menggarap Bumi Manusia, adaptasi novel Pramoedya Ananta Toer.

“Ada persaingan sehat jadinya,” kata Mira.

Investasi juga membuat jumlah layar di Indonesia meningkat. Dalam lima tahun, ia meningkat 132 persen; bukan angka main-main. Menurut catatan filmindonesia.or.id, hingga Desember 2017, ada 263 jumlah bioskop dengan 1.412 layar, meningkat dari 145 bioskop dengan 609 layar pada 2012.

“Hari pertama Petualangan Sherina cuma tayang 16 layar, AADC cuma 24 layar. Sekarang, Dilan (2019) bisa 1.230 layar di hari pertama. So, it’s crazy,” kata Mira.

Buat Dede, perkembangan industri ini juga pertanda baik karena membuka kesempatan film-film karya sineas Indonesia makin mudah diakses. Meskipun karya-karyanya sudah masuk jaringan bioskop arus utama, Dede menyuarakan keberadaan sektor independen yang tetap perlu dijaga.

“Dalam bahasa ekonomi, ada istilah floor of consumption,” katanya. “Ada batas konsumsi. Jadi film-film yang disebut niche atau film festival ini juga bisa menjaga pasar film yang lebih besar. Orang-orang suka enggak sadar kalau ranah independen ini akan menghidangkan rasa-rasa berbeda dari mayor studio.”

Penulis: Aulia Adam

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id