tirto.id - “Tantangannya sekarang adalah mempraktikkan politik sebagai seni membuat apa yang tampaknya tak mungkin menjadi mungkin.”

Nukilan itu adalah pidato Hillary Diane Rodham saat kelulusannya di kampus Wellesley College pada 1969. Umurnya baru 21.

Sebelum menjadi orang yang terlampau bersemangat mengubah dunia, Hillary Rodham adalah anak seorang Republikan garis keras. Ia bahkan menjadi presiden dari Young Republican Club. Tapi pada musim semi 1968, jarum kompas ideologi Hillary berubah arah: ia menjadi sukarelawan dalam kampanye calon presiden dari Partai Demokrat, Eugene McCarthy.

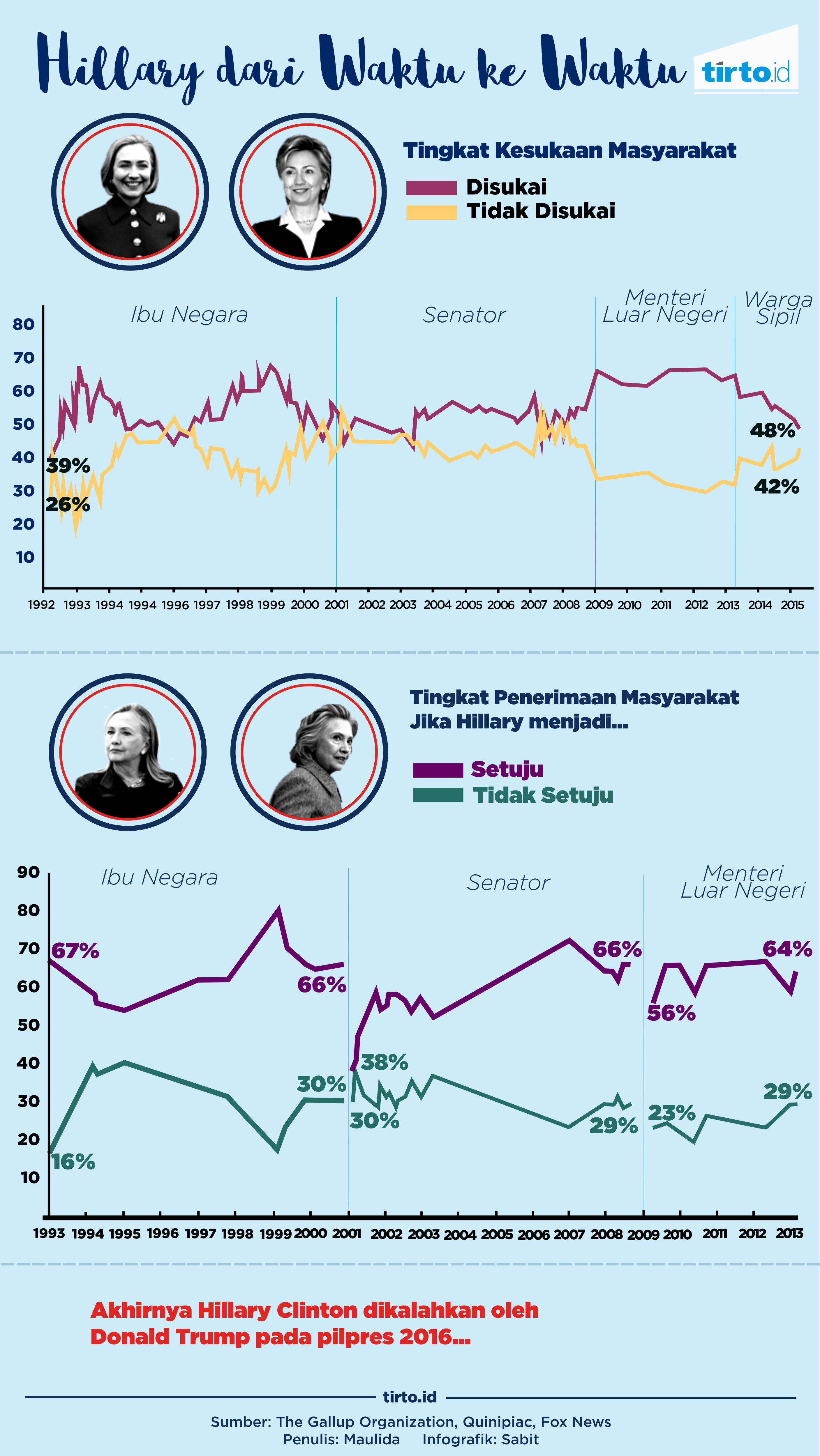

Selanjutnya adalah yang banyak orang ketahui bersama. Hillary Clinton menjadi pengacara, dan tetap menjadi pengacara meski suaminya, Bill Clinton, menjadi Gubernur di Arkansas selama dua periode. Saat menjadi Ibu Negara Arkansasn, Hillary dipertanyakan karena tak mau melepas nama belakangnya.

Banyak orang Amerika Serikat, bahkan hingga sekarang ini, biasanya mempertanyakan istri yang tak mau memakai nama belakang suaminya. Apalagi saat itu masih tahun 1980an. Akhirnya, Hillary Rodham mengganti nama publiknya menjadi Hillary Rodham Clinton.

Saat Bill Clinton masuk ke Gedung Oval, Hillary lagi-lagi dipertanyakan karena perannya yang dominan. Alih-alih sekadar menjadi ibu negara, ia membuat program proteksi kesehatan yang disebut HillaryCare. Tapi di Senat, program itu kandas.

Setelah suaminya turun pada 2001, Hillary mengemban peran publik sebagai senator. Di sinilah orang-orang progresif di Amerika Serikat melihatnya sebagai hawkish. Ia menjadi salah satu senator yang mendukung rencana Presiden Bush menyerang Irak.

Periode ini, dan kemudian saat ia menjabat sebagai menteri luar negeri-lah yang kerap dianggap kaum liberal-progresif Amerika sebagai tanda bahwa Hillary sebagai seorang konservatif. Hillary pun dianggap dekat dengan pihak-pihak yang dianggap mewakili kaum 1 persen, seperti Wall Street.

Tak heran jika pendukung Bernie Sanders seperti Susan Sarandon berpendapat Hillary Clinton lebih berbahaya dibanding Donald Trump.

“Aku yakin ia jauh lebih berbahaya,” Sarandon bicara tentang Hillary kepada The Young Turks seperti dikutip The Washington Times. “Ia tak belajar dari Irak, dan ia adalah seorang intervensionis, dan ia telah melakukan hal-hal yang mengerikan—dan sangat kejam. […] Itu membuatku takut. Kurasa kita akan berada di [menyerang] Iran dalam dua detik [jika Clinton jadi presiden].”

Akhirnya orang-orang seperti Sarandon yang tak puas dengan calon Demokrat pun mendukung calon alternatif macam Jill Stein dari Partai Hijau, atau Gary Johnson dari Partai Libertarian. Ini tentu membuat Donald Trump semakin kuat.

“Masalah kita bukanlah Trump—melainkan Hillary,” kata sutradara sekaligus aktivis Michael Moore, yang sudah memperkirakan Donald Trump akan menang.

Michael Moore mengaku ia menyukai Hillary, bahkan Moore menganggap Hillary selama ini dilabeli hal-hal buruk yang tak layak diterimanya. Tapi dukungan Hillary terhadap Perang Irak membuat Moore berjanji pada diri sendiri bahwa ia tak akan pernah memilihnya lagi. Sampai kemudian janji itu harus diingkarinya.

“Demi mencegah seorang proto-fasis menjadi panglima tertinggi kita, aku mengingkari janji itu. Sedihnya, aku percaya Clinton akan membuat kita terlibat dalam aksi militer. Dia buas, [ideologinya] ada di sebelah kanan Obama. Tapi jari Trump yang gila toh akan ada di Tombol Perang juga,” tulis Moore.

Moore juga menganggap Hillary tidak jujur. Ia mempraktikkan cara-cara politik lama, melakukan apapun agar bisa terpilih. “Itu sebabnya ia menentang pernikahan homoseksual di satu waktu, tapi di waktu lain ia mendukungnya.”

Mantan wartawan yang sekarang menjadi pemimpin redaksi situsweb feminis Magdalene.co, Devi Asmarani, berpendapat bahwa Hillary selama ini kurang bisa 'menjual' kepribadiannya.

“Obama sadar betul dengan pentingnya menjalankan peran sebagai 'a good black man,' sehingga seluruh keluarganya, termasuk Michelle dan anak-anaknya menjadi contoh yang sangat sempurna bagi keluarga di Amerika,” kata Devi.

Hillary menurutnya datang dari 'spesies' yang berbeda. “Hillary tahu kekuatannya adalah kemampuannya. Sehingga dari segi karakter dia kurang bisa menjual. Kampanyenya gagal mengkapitulasi kepribadiannya [sebagai ibu dan perempuan yang telah mengatasi banyak hal] untuk terhubung dengan masyarakat umum, terutama di awal-awal.”

Selain urusan pertahanan, Hillary juga dianggap korup. Ia ketahuan memakai email pribadinya saat ia menjadi senator dan menteri luar negeri. Pukulan bagi Hillary tambah kuat saat FBI menginvestigasi kasus itu 11 hari sebelum pilpres, meski kemudian Hillary dinyatakan bersih dari semua tuduhan.

Di sisi lain, Donald Trump semakin kuat, semakin populer. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang menyukai Trump itu otomatis rasis? Survei terhadap 1.600 responden yang dilakukan oleh Working America menjawab: tidak. Mereka menyukai Trump karena menganggapnya lugas.

Selain soal 'sikap', isu utama yang membuat mereka mendukung Trump bukanlah karena mereka mendukung isu anti-imigrasi dari Trump. Perhatian utama para pendukung Trump adalah pekerjaan dan ekonomi.

“Survei itu 'mengkonfirmasi yang kita dengar setiap saat: rakyat sudah lelah, rakyat tersakiti, mereka ditekan oleh kenyataan bahwa anak-anak mereka tak punya masa depan' dan 'bahwa belum terjadi pemulihan dari kelesuan [ekonomi], dan bahwa setiap keluarga masih menderita karenanya,” tulis analis politik Thomas Frank, dalam opininya di The Guardian.

Selama ini Trump memang menekankan urusan ekonomi. Jika ia bicara rasis, ia akan menghubungkannya dengan ekonomi. Sikap anti-imigrannya pun akan dihubungkan dengan ekonomi negara. Bahkan, Trump bilang tak tertarik menjadikan AS sebagai polisi dunia jika tak menguntungkan secara ekonomis. Inilah sebabnya rakyat yang kecewa dengan kondisi ekonomi AS menyambutnya.

Tapi, betapapun Donald Trump populer, prediksi dari berbagai poling menunjukkan ia akan kalah. Berdasarkan data yang dikumpulkan Real Clear Politics pada 8 November sebelum pemilihan, poling dari The Economist/YouGov, Bloomberg, IBD, ABC, Fox News, Monmouth, CBS News, dan Reuters memperkirakan Hillary akan menang dengan selisih 1 sampai 6 persen. Hanya poling dari LA Times yang menunjuk kemenangan Trump pada angka 5 persen.

Kini, terbukti di antara semuanya, hanya poling LA Times yang tak meleset. Banyak pihak pun bingung. Misalnya Paul Krugman, ekonom yang menang Hadiah Nobel Ekonomi pada 2008, menulis soal kemenangan Trump dengan nada emosional pada laman The New York Times.

“Kita menyangka mayoritas orang Amerika menjunjung tinggi norma dan aturan hukum,” tulisnya dalam esei pendek berjudul “Our Unknown Country.”

“Ternyata kita salah. Ternyata ada orang dalam jumlah banyak—orang kulit putih, umumnya tinggal di pedesaan—yang tak meyakini ide yang sama tentang Amerika. Bagi mereka, Amerika adalah soal darah dan tanah, tentang patriarki tradisional dan hierarki rasial. Dan banyak orang yang barangkali tak meyakini nilai anti-demokratik itu, tapi tetap memilih siapapun di bawah label Republikan."

Keluh kesah Krugman mewakili banyaknya kekecewaan dan ketidakpercayaan orang-orang atas keterpilihan Trump. Dalam tulisannya yang lebih baru, Krugman bahkan memperkirakan akan terjadi resesi global akibat Trump menjadi presiden.

Tapi bagaimanapun, Trump sudah terpilih. Ucapan Hillary 47 tahun lalu barangkali benar: politik adalah seni membuat hal yang tampaknya tak mungkin menjadi mungkin. Kalimat itu kini mewujud dalam kemenangan Donald Trump. Terutama pada Trump.

Penulis: Maulida Sri Handayani

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti