tirto.id - Tanggal 22 Maret 2019, salah satu direktur PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehari setelah OTT, KPK menetapkan Direktur Teknologi dan Produksi Krakatau Steel Wisnu Kuncoro sebagai tersangka suap.

Wisnu ditangkap karena diduga melakukan korupsi dalam pengadaan kebutuhan barang dan peralatan di Krakatau Steel masing-masing senilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar.

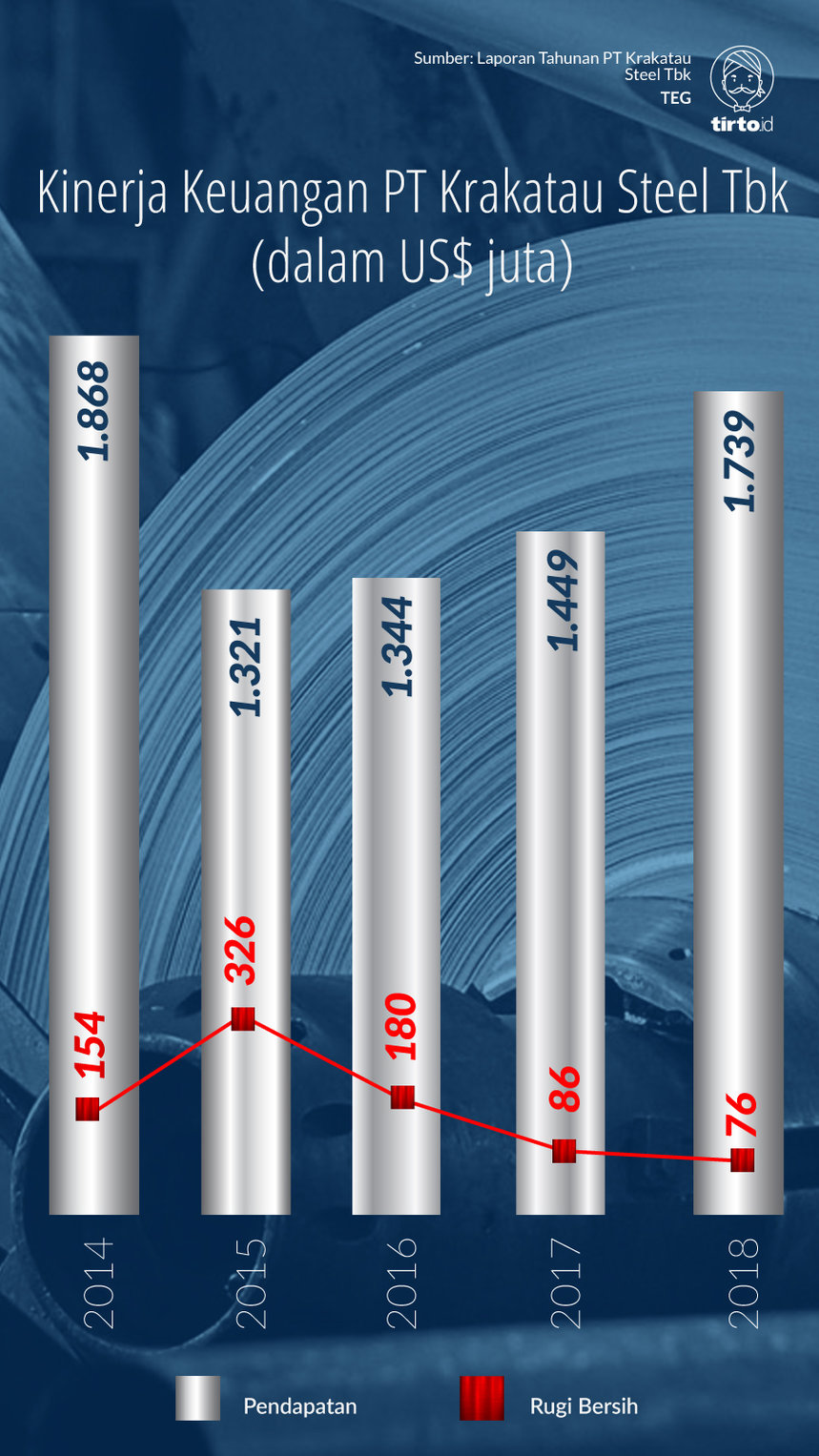

OTT ini semakin membuat langkah KS semakin berat. BUMN ini sebelumnya juga didera masalah kinerja yang tak kunjung membaik. Pada 2018, perseroan membukukan rugi sebesar US$77 juta atau senilai Rp1,08 triliun.

“Meski begitu, rugi bersih 2018 ini mengalami perbaikan hingga 10,38 persen ketimbang rugi bersih 2017 yang tercatat US$86 juta,” kata Silmy Karim, Direktur Utama PT Krakatau Steel dalam Laporan Tahunan KRAS 2018 (PDF).

Baja Impor Hingga Utang

Krakatau Steel, sebagai perusahaan lahir pada 31 Agustus 1970 dari rahim Orde Baru, meski gagasan pembangunannya sudah ada sejak zaman Soekarno 1960-an, dimulai dengan peletakan batu pertama pada 20 Mei 1962.

Presiden Soeharto berharap banyak dari Krakatau Steel saat mulai berdiri, terutama dalam menyokong kebutuhan industri baja domestik. Namun, dalam perjalanannya, untuk mengembangkan BUMN baja itu tidak mudah. Tantangan persaingan dengan industri baja global yang kompetitif, dan inefisiensi di tubuh Krakatau Steel hanyalah segelintir masalah saja.

Rapor merah kinerja keuangan Krakatau Steel pada 2018 bukan hal yang baru. Hal itu dikarenakan, perseroan memang sudah lama tidak meraup untung dari penjualan bajanya selama tujuh tahun terakhir.

Kenapa Krakatau Steel sulit untung?

Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan menilai ada sejumlah faktor yang membuat Krakatau Steel sulit untung dalam tujuh tahun terakhir ini, di antaranya seperti biaya produksi baja perseroan masih mahal alias belum efisien.

“Cost production mereka masih tinggi. Ketika harga baja dunia turun, mau tidak mau harga baja mereka juga turun agar bisa bersaing dengan baja impor. Masalahnya, cost production itu susah turun,” tutur Alfred kepada Tirto.

Menilik satu dekade terakhir, harga baja dunia memang terus menurun. Ambil contoh produk baja canai panas atau Hot Rolled Coils (HRC) > 2 mm. Ketika Krakatau Steel masih untung, harga HRC—mengacu pada patokan harga dari UAE Steel Price Indications—sebesar US$630-660 per ton pada 2011.

Setahun berikutnya, harga HRC anjlok menjadi US$560-580 per ton. Tahun itu juga menjadi awal Krakatau Steel konsisten merugi. Setelah 2012, harga HRC terpantau fluktuatif dengan tren menurun. Harga HRC pada akhir 2018 sebesar US$535-545 per ton.

“Pasar [modal] sebenarnya menunggu realisasi (pabrik olahan bijih besi berteknologi) blast furnace yang diklaim membuat biaya produksi lebih efisien. Namun sampai saat ini belum ada hasilnya. Kalau itu ada, beban usaha mungkin bisa ditekan,” jelas Alfred.

Selama ini, pengolahan bijih besi di pabrik Krakatau Steel menggunakan gas alam. Apabila fasilitas blast furnace dapat digunakan, biaya produksi akan lebih murah lantaran fasilitas itu menggunakan batu bara dalam operasionalnya, tidak lagi gas.

Kondisi Krakatau Steel juga semakin sulit manakala impor besi dan baja leluasa masuk ke Indonesia. Menurut BPS, nilai impor besi dan baja pada Juli 2018 sudah tumbuh 56,55 persen menjadi US$996,2 juta dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Impor baja yang semakin membanjiri pasar Indonesia bahkan dikeluhkan Asosiasi Besi Baja Indonesia. Menurut mereka, pelaku industri dalam negeri kesulitan untuk menaikkan utilisasi (pemanfaatan kapasitas produksi terpasang) pabrik yang rendah lantaran derasnya impor baja yang masuk.

“Rata-rata utilisasi pabrik besi dan baja hanya sekitar 50-60 persen (dari total kapasitas produksi), jauh dari minimal sebesar 70 persen. Padahal 70 persen itu pun juga belum tentu untung,” kata Direktur Asosiasi Besi Baja Indonesia Yerry Indroes kepada Tirto.

Selain biaya produksi yang belum efisien dan derasnya baja impor, kesulitan Krakatau Steel untuk untung juga dikarenakan beban keuangan yang besar, antara lain dari utang usaha Krakatau Steel, baik utang jangka pendek maupun panjang.

Dalam Laporan Tahunan 2018, beban keuangan Krakatau Steel sepanjang 2018 mencapai US$112 juta atau setara dengan Rp1,57 triliun (kurs Rp14.038 per dolar AS). Beban tersebut membengkak lebih dari 2 kali lipat pada 2011 yang hanya US$41 juta.

Melonjaknya beban keuangan Krakatau Steel juga tidak terlepas dari jumlah utang perseroan. Hingga 2018, total utang perusahaan mencapai US$2,49 miliar yang terdiri dari utang jangka pendek US$1,60 miliar dan jangka panjang US$899 juta.

Perusahaan yang merugi selama tujuh tahun secara berturut-turut, ditambah jumlah utang yang menggunung tentu berpotensi jadi masalah besar. Apalagi, kas dan setara kas perseroan juga tinggal US$173 juta. Bisa dibilang, kondisi perusahaan ini sudah lampu kuning. Harga saham KRAS di bursa saham juga dalam tren menurun, sempat mencapai puncaknya pada September 2016 mencapai Rp895, lalu terus turun hingga Rp450 pada medio April 2019. Harga ini sudah hampir separuh dari harga IPO KRAS pada 2010 yang ditetapkan Rp850 per saham.

Namun, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi utang itu di antaranya seperti restrukturisasi utang, menjual saham, atau menjual aset. “Tapi yang ideal adalah membayar dengan hasil penjualan atau laba,” jelas Alfred.

Pemerintah sebagai salah satu pemegang saham mayoritas harus segera melakukan penyelamatan terhadap Krakatau Steel, yang terus berdarah-darah. Perombakan direksi pada 2018 masih belum ada tanda-tanda perbaikan.

Editor: Suhendra