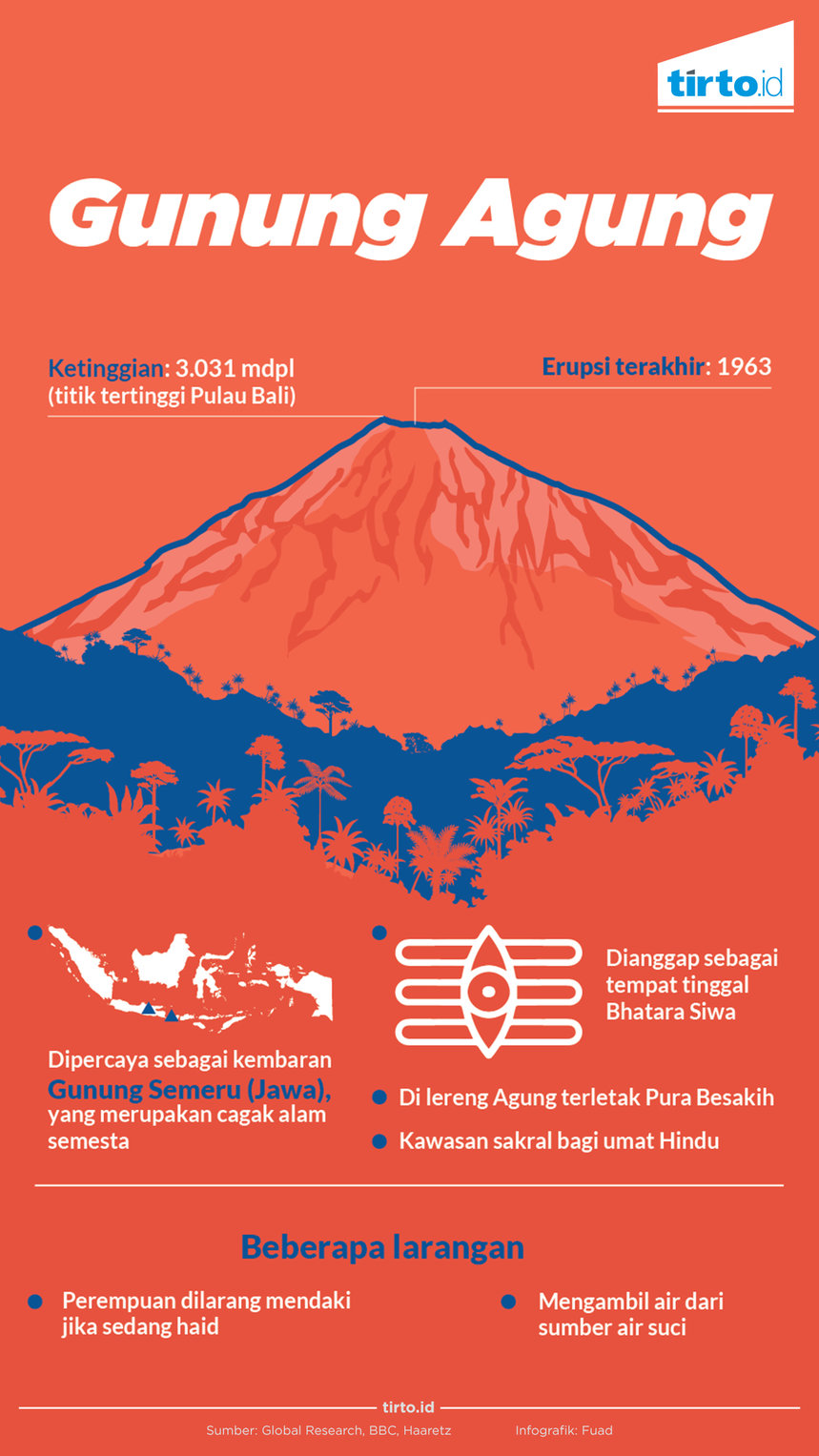

tirto.id - Menurut catatan Djajadi Hadikusumo dan M.T Zen dari Survei Geologi Indonesia dan Institut Teknologi Bandung, Gunung Agung sudah tertidur sejak 120 tahun. Tidur panjang itu usai saat 18 Februari 1963, Gunung Agung mulai ngulet.

Warga di lereng gunung mendengar dentuman keras dan ada gumpalan awan berasal dari kawah gunung. Diikuti oleh kemunculan gas dan piroklastik (bebatuan dari material vulkanik).

Tanda-tanda itu kemudian berujung pada meletusnya Gunung Agung pada pagi hari, 17 Maret 1963. Letusan ini menghamburkan pecahan vulkanik hingga 8 kilometer ke udara. Dari laporan geologi, dentuman dan letusan ini membuat produk piroklastik, "tampak seperti kembang kol."

Lelehan lava menghancurkan desa-desa di bawah gunung, merusak sekitar 62 ribu hektare lahan subur, menewaskan setidaknya 1.500 orang. Letusan kedua terjadi pada 16 Mei 1963. Peristiwa susulan ini membuat sekitar 200 orang tewas. Setelah kejadian itu, Gunung Agung kembali tertidur.

Namun sejak September 2017, Gunung Agung mulai menampakkan tanda-tanda bangun. Awalnya statusnya Siaga, alias level III. Kemudian sejak 22 September 2017, status itu naik menjadi Awas, level IV. Ini adalah level paling tinggi dalam status kewaspadaan gunung berapi.

Baca juga:Status Gunung Agung Naik Menjadi Awas

Dengan perubahan status ini, zona berbahaya pun jadi lebih luas. Kini, masyarakat di sekitar Gunung Agung, pengunjung, juga pendaki, dilarang mendekat dalam radius 9 kilometer.

Warga di zona bahaya juga mulai diungsikan. Tercatat, warga dari Banjar Temukus, Desa Besakih, Banjar Pejeng, juga Banjar Sebudi mulai mengungsi. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hingga 24 September 2017, sudah ada sekitar 34.931 pengungsi yang tersebar di 238 titik.

Baca Juga:Daftar Nomor Darurat Gunung Agung

Selain manusia, ada beberapa benda yang sempat diwacanakan untuk dipindah. Yakni pratima, benda-benda sakral, yang ada di Pura Besakih. Seperti dilansir Antara, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana mengatakan pratima tak jadi dipindahkan. Padahal Pura Besakih hanya berjarak kurang lebih 9 kilometer dari Gunung Agung.

"Keputusan tersebut sudah berdasarkan hasil rapat dengan pangemong (penanggung jawab wilayah) dan pemangku (pemuka agama) Pura Besakih," ujarnya.

Menurut pangemong dan pemangku, setidaknya sudah terjadi 6 kali letusan Gunung Agung, dan pratima tidak pernah digeser. Apalagi dipindah. Para pangemong dan pemangku yakin bahwa kalau terjadi erupsi, pratima tak akan tersentuh.

Agung dan Kisah Para Dewa

"Di Jawa dan Bali, legenda asal-usul gunung berapi sering berkaitan dengan agama Hindu."

David J. Stuart Fox menulis disertasi Pura Besakih: A Study of Balinese Religion and Society pada 1987. Hingga sekarang, karyanya itu masih sering dirujuk untuk memahami tentang agama dan tatanan masyarakat di kawasan sekitar Pura Besakih. Termasuk jika membicarakan tentang Gunung Agung.

Salah satu sumber data yang dipakai oleh Fox adalah Babad Pasek. Ini adalah babad yang disalin ulang oleh I Ketut Sengod pada 1987. Babad ini bersumber dari lontar tua di Desa Pidpid, Karangasem.

Dalam babad itu, dijelaskan ada 4 gunung yang ditempatkan di Bali oleh Hyang Pasupati, mahadewa yang tinggal di Gunung Semeru. Sang Hyang Pasupati menempatkan 4 gunung di 4 penjuru Nusa Bali: Di Timur ada Gunung Lempuyang, di Selatan ada Gunung Andhakasa, di Barat ada Gunung Watukaru, dan Gunung Bratan menempati sisi utara.

Tetapi di tengah tak ada pasak yang membuat pulau ini stabil. Karena itu pula, pulau Bali seperti perahu di tengah lautan. Terombang-ambing. Agar pulau Bali bisa lekat di tempatnya, Hyang Pasupati memotong puncak Mahameru dan membawanya di Bali. Menjadikannya pasak yang membuat Bali tak lagi terombang-ambing. Patahan gunung Semeru ini kemudian diberi nama Tolangkir, sebelum sekarang dikenal sebagai Gunung Agung.

Baca juga:Jangan Ceroboh di Semeru!

Fox mencatat, lontar mencatat letusan tertua terjadi pada 1543. Gunung Agung kemudian meletus lagi pada 1615/1616, lalu pada 1684. Pada 1808 Gunung Agung kembali meletus, dan di History of Java, Raffles mencatat tentang letusan ini pada 1815. "Sebuah erupsi berasal dari gunung berapi di Karang Asem, Bali, tujuh tahun lalu [...] Warga Bali di Jawa mengaitkan letusan itu dengan perselisihan antara dua pangeran di Bali, yakni di Buleleng, yang mengakibatkan tewasnya pangeran yang lebih muda."

Yang patut digarisbawahi adalah, warga Bali dahulu kala menganggap letusan Gunung Agung terjadi selalu punya kaitan dengan manusia dan alam. Saat Gunung Agung meletus pada 1917 , hal itu dianggap sebagai teguran dewa karena manusia mengabaikan Pura Besakih. Begitu pula yang terjadi pada 1963. Warga Hindu Bali juga percaya bahwa letusan adalah bentuk kemarahan dewata karena ada ketidakseimbangan dalam alam. Juga seperti teguran pada tingkah laku manusia yang tidak menghormati dewa.

Meski demikian, pemeluk Hindu di Bali juga percaya dewata tak akan merusak pura, tempat manusia beribadat. Saat Gunung Agung meletus pada 1963, Pura Besakih tak rusak sedikit pun. Hanya tertimbun abu erupsi. Maka wajar kalau tahun ini, para pemangku juga percaya pura Besakih tak akan rusak seandainya ada erupsi.

Keyakinan yang sama juga dianut oleh juru kunci Merapi, Mbah Maridjan. Mbah Maridjan tidak mau mengungsi karena ia yakin Gunung Merapi tak akan merusak alam. Lelaki bernama asli Raden Ngabehi Surakso Hargo ini punya ikatan spiritualitas dengan gunung yang ia jaga. Karena itu, saat Merapi meletus pada 2006 ia tak mau turun. Begitu pula pada erupsi Merapi 2010 yang membuatnya mangkat.

Tanda-tanda yang mewujud pada gempa, juga aktivitas Gunung Agung, mungkin bisa ditengok dalam sudut pandang spiritualitas. Tidak sekadar dalam kaca mata sains. Jika melongok melalui kaca mata spiritualitas, wajar kalau ada pertanyaan yang muncul. Apa yang sedang terjadi di Bali? Apakah ini bukti kemarahan dewata karena karena pembangunan yang melanggar keseimbangan alam?

Manusia tidak tahu, dan manusia hanya bisa menunggu.

Penulis: Nuran Wibisono

Editor: Maulida Sri Handayani