tirto.id - Wall Street, pertengahan tahun 80-an. Siang itu, Patrick Bateman sedang berkumpul bersama rekan-rekan makelar saham dan CEO lain di sebuah ruangan kantor. Rehat sejenak dari rutinitas, membincang hal-hal banal seperti susahnya pesan tempat di Dorsia—restoran mewah di bilangan New York—terutama di akhir minggu, atau jas elegan bermerek Valentino Couture yang dipakai Bateman.

Tiba-tiba Bateman mengeluarkan kotak perak dari saku jasnya. Senyumnya terkembang.

“Ini baru, lho. Bagaimana menurut kalian?”

Bateman mengeluarkan sebuah kartu nama dari kotak itu: sekilas terlihat putih, bertuliskan “Patrick Bateman: Vice President” di bagian tengah, dan dicetak dengan huruf timbul berwara hitam. Rekan-rekannya terkesiap. Kagum, tapi sekaligus memancarkan air muka iri. Reaksi yang diharapan Bateman.

“Bagus,” kata salah seorang koleganya.

Bateman lalu duduk santai menikmati kemenangan kecilnya. “Baru kuambil dari percetakan kemarin. Bukan putih. Ini warna tulang. Dan jenis hurufnya disebut Sisilian Grail,” jelasnya.

Seorang rekan lain menyahut, “Keren sekali, Bateman, tapi..”

Ia merogoh sepotong kartu nama dari balik jas, lalu menyodorkannya ke hadapan Bateman yang duduk di seberang meja. Sekilas berwarna putih juga, di bagian tengah betuliskan “Robert van Patten: Vice President” dengan huruf timbul berwarna hitam. Hampir tak ada bedanya dengan kepunyaan Bateman.

Tapi, “Ini warna cangkang telur, hurufnya jenis Roman,” jelas Robert.

Bateman tersenyum kecut.

“Bagus,” timpalnya.

Seorang CEO lain tak mau kalah. Ia mengeluarkan kartu nama dengan jenis huruf dan warna yang sekilas mirip, bertuliskan “Timothy Brice: Vice President”.

“Ukuran hurufnya lebih besar, kan. Warnanya nimbus pucat,” ujarnya.

“Impresif,” kata Bateman. “Sekarang ayo kita lihat kartu nama Paul Allen.”

Ruangan yang sebelumnya ramai oleh pujian palsu dan senyum penuh kebanggaan mendadak hening. Paul Allen, CEO paling populer seantero New York, memang sempat menyapa Bateman dan rekan-rekannya. Tak lupa ia membagi kartu namanya ke Robert. Tentu dengan gestur ala dua rekan bisnis, meski sesungguhnya Paul hanya ingin mampir sombong lewat kartu nama.

Pelan-pelan Robert mengeluarkan kartu nama Paul. Saat disodorkan ke tengah meja, semua orang terpana. Bateman merebutnya dan ia perhatikan dengan seksama. Di situ tertulis “Paul Allen: Vice President”.

Mukanya tiba-tiba memucat. Dahinya mulai berkeringat. Tangannya gemetar.

Deskripsi betapa elegannya kepunyaan Paul, sekaligus menyudahi perlombaan gengsi siang itu, diungkapkan Bateman lewat suara-suara penuh kedengkian yang menyelimuti kepalanya,

“Lihatlah betapa halusnya permukaan dan warna putih dari kartu nama ini. Sial, dari ketebalannya saja sudah kelihatan bagaimana selera si Paul brengsek itu. Ya Tuhan, bahkan hurufnya dilengkapi dengan tanda air...”

Sepenggal narasi intens itu diambil dari film American Psycho (2000) yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Sang novelis, Bret Easton, mengklaim jika adegan kartu nama di atas relevan untuk menggambarkan kelakuan pejabat eksekutif Amerika Serikat di era 1980-an. Kartu nama adalah barang sakti yang melampaui tujuan bisnis. Ia juga menjadi simbol yang secara tak langsung menakar kadar keeleganan seorang pebisnis.

Itu dulu, saat produk cetak masih menjadi komoditas utama dalam memasarkan sebuah produk, informasi, hingga citra diri. Kini, dunia telah berevolusi menjadi makin digital. Apakah penggunaan kartu nama masih relevan dan dibudayakan?

Menurut The Economist, kartu nama telah ada sejak berabad-abad lampau. Orang Cina menciptakan kartu panggilan di abad ke-15 untuk memberitahu orang bahwa yang bersangkutan akan memenuhi sebuah undangan. Pedagang Eropa juga memakai kartu nama untuk bisnis di abad 17 yang berfungsi sebagai miniatur iklan produknya.

Sebagai penegasan atas motif jualan produk, kartu nama konvensional pun dihindari. Bukan lagi sepotong kertas segi empat berisi identitas diri saja. Inovasi diperlukan dalam rangka pamer ke rekan bisnis, “Perusahaanku memang masih pakai kartu nama, tapi bukan yang jadul, lho”.

Pekerja di Lego misalnya, dibekali miniatur plastik berbentuk tokoh-tokoh terkenal dengan identitas yang melekat padanya. Pekerja McDonald's memiliki kartu yang (tak mengejutkan lagi) berbentuk seperti seporsi kentang goreng. Seorang pengacara khusus perceraian di Kanada dikabarkan mengoleksi kartu nama yang bisa disobek menjadi dua, layaknya tiket konser, sehingga bisa dibagikan kepada kedua pasangan yang berpisah.

Berbeda di Tiap Negara

Uniknya, penggunaan kartu nama di berbagai negara juga berbeda-beda. Walter Fault, pendiri HUM Nutrition, curhat kepada BBC bagaimana akhirnya dia bisa menyesuaikan diri dengan seni bertukar kartu nama setelah tinggal cukup lama di Paris, London, dan kini di Los Angeles. Walter menekankan cara khusus sedari ia menghampiri rekan bisnis, tempat dimana mereka bertemu, dan latar belakang orang yang akan dia temui.

Di Eropa, menurut Walter, kartu nama masih dipertukarkan secara formal sebagaimana tradisi sejak lama. Namun, kebiasaan di kawasan barat pantai AS berbeda. Di wilayah yang menjadi rumah bagi banyak bisnis start-up itu, Walter biasanya berkenalan dengan rekan bisnisnya tanpa diikuti dengan pertukaran kartu nama.

Walter pun mengakui bahwa apa yang ia lakukan telah ketinggalan zaman. Baginya, pertukaran kartu nama adalah perkara sederhana, namun sekarang terasa kompleks, terutama saat ia sedang menghadiri konferensi teknologi di AS. Baru mengeluarkan kartu nama saja orang-orang melihat Walter seakan ia berasal dari era yang berbeda. Walter pun perlu menambahkan akun LinkedIn atau akun media sosial lainnya demi menjaga koneksi.

Berbisnis di kawasan Asia, Amerika Latin, dan bahkan Eropa Selatan berarti perlu menyesuaikan diri dengan pendekatan tradisional yang masih dianut masyarakatnya, termasuk dalam berbisnis. Sebastian Reiche, asisten profesir di IESE Bussines School di Barcelona berkata pada BBC bahwa pertukaran kartu nama masih menjadi ritual umum di Spanyol bagian selatan. Institusinya masih mencetak kartu nama bagi para civitas academika kampus.

Sedangkan Michael Michelini yang menggeluti dunia pemasaran dan sudah lama tinggal di Shenzhen, Cina, telah belajar bertukar kartu nama sesuai tradisi di tempatnya bekerja. Ia mesti memakai kedua tangan saat menyerahkan atau menerima kartu dan mencondongkan badan ke arah rekan bisnis sebagai tanda penghormatan.

Menelisik pengalaman Michelini, Reiche menilai jika di sebuah negara masih menerapkan bisnis secara tradisional, kartu nama masih eksis sebab menjadi pengingat atas status seseorang. “Di sebuah kultur di mana hierarki masih dipentingkan, orang masih ingin kartu namamu agar ia bisa mempersiapkan diri bagaimana interaksi yang cocok denganmu,” katanya.

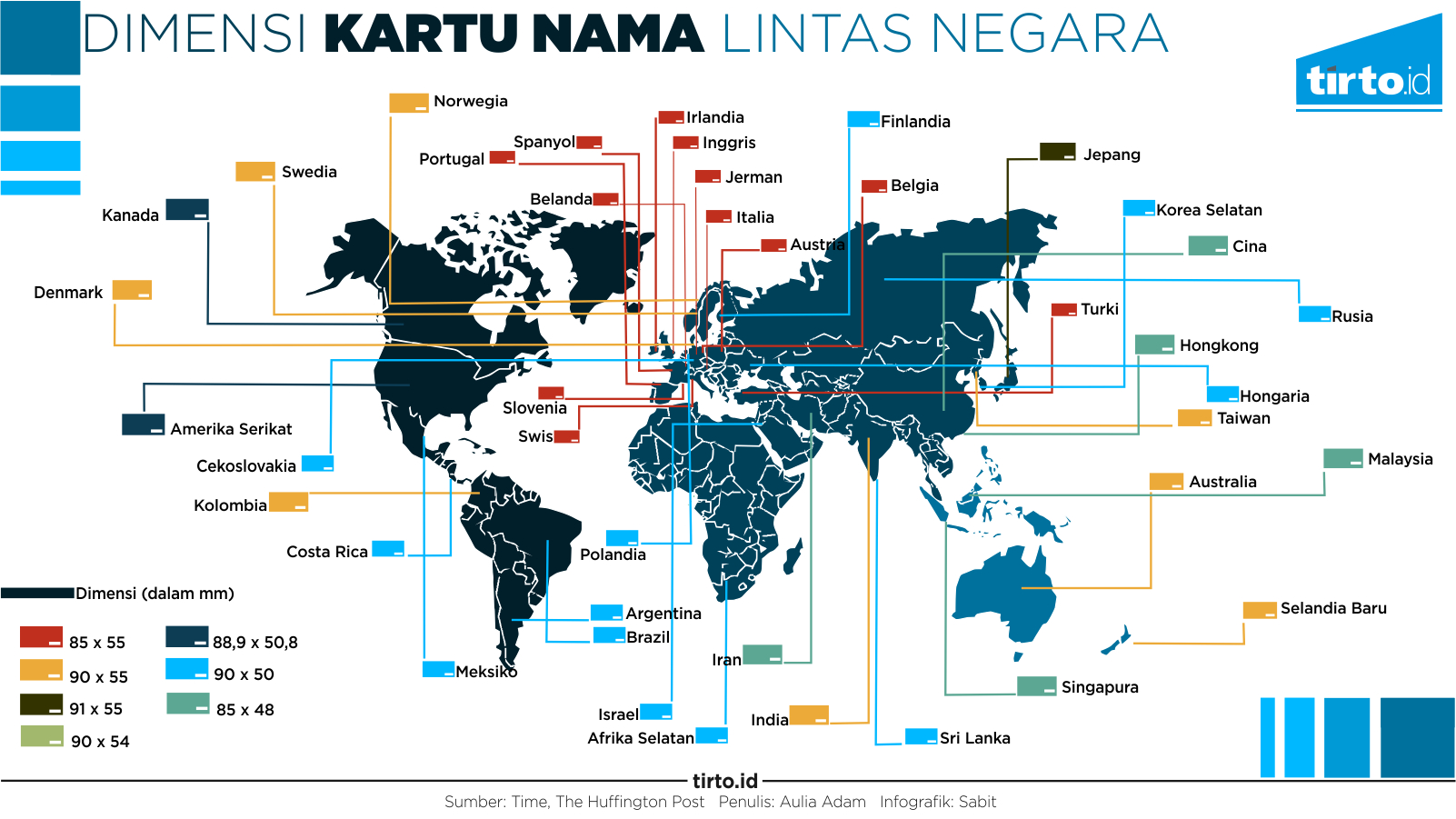

Tak hanya prosedur pertukaran, bahkan masing-masing negara memiliki selera tampilan kartu namanya masing-masing, mengutip Chad Jenning selaku produsen kartu nama asal Inggris Moo. Tak seperti di Inggris dan daratan Eropa, semakin tipis kartu nama semakin disukai oleh orang-orang Jepang dan Cina.

Di Cina, kartu nama cenderung diisi dengan teks yang panjang dan berisi informasi terkait rekam jejak si pemilik, hampir mirip CV mini. Sedangkan di Swiss maupun Jerman, kartu nama jarang menjadi medium untuk pamer karier hingga prestasi secara mendetail. Di Inggris, teks dengan warna emas menjadi yang paling populer sebab memberi kesan mewah dan elegan.

Relevansi dan Nasib Selanjutnya

Jika memang dunia makin bergerak ke arah digital, mengapa di lapangan kartu nama masih dipakai orang-orang?

Sebenarnya penggunaan kartu nama juga tak serta-merta tenggelam dalam lautan popularitas. Sejumlah pengamat menjelaskan jika kartu nama tak hanya menyuguhkan detail identitas, tetapi juga meningkatkan aura positif dari kesan pertama bertemu orang asing, bertindak sebagai ice breaker, efektif menyita perhatian rekan bisnis, juga membantu menaikkan kredibilitas seseorang.

Namun, serupa barang konvensional lain, kartu nama juga mesti menyesuaikan diri dengan zaman jika ingin bertahan hidup.

Tahun lalu Moo meluncurkan kartu nama NFC atau Near Field Card. Artinya, kartu nama tersebut menggunakan apa yang disebut kertas pintar yang mampu menyimpan data seseorang. Data tersebut bisa dipindai lewat ponsel pintar atau perangkat elektronik lain.

Meski baru dipesan dalam jumlah sedikit, manajemen Moo melihat sejumlah orang memang tertarik dengan produk tersebut sebab menawarkan pengalaman yang unik. Beberapa dari mereka bahkan menambahkan daftar lagu Spotify di kartu mereka.

Bulan Maret lalu Moo juga meluncurkan aplikasi Monogram, kartu nama digital yang memiliki fitur bertukar portofolio lewat ponsel pintar. Portofolio juga bisa dikirim secara elektronik untuk menunjukkan cerita personal si pemilik. Fungsinya sama seperti kartu nama tradisional, namun dikompromikan dengan budaya digital masa kini.

Sebuah perusahaan kartu nama di Cina ada yang melengkapi produknya dengan kode QR WeChat agar para pengguna media sosial bisa segera bisa memindainya dan berkomunikasi dengan pemilik kartu nama itu. Praktik ini sedang populer di kalangan pebisnis di Negeri Tirai Bambu. Sebab lebih terasa canggih ketimbang kartu nama konvensional, tentu saja. Lagipula, siapa hari yang tak bermain media sosial?

Entah sampai kapan kartu nama akan ada dan dibutuhkan para pelaku bisnis. Namun, bagi Dyer Griffith selaku konsultan protokol internasional, tak semua orang akan beralih ke kartu nama digital. Bagi kebanyakan pelaku industri, pertukaran kartu nama masih terasa perlu, sebagaimana orang terbiasa dengan jabat tangan.

“Terasa ada sentuhan yang personal dan lebih intim,” ujarnya.

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti