tirto.id - “Ya ampun, for the sake of capitalism, Hollywood, please stop making live action!”

Seorang kawan menggerutu saat pertama kali tahu kartun Dora the Explorer tengah diangkat jadi film live-action. “Apa sih yang diharapkan dari bocah yang suka bicara sama tas ransel dan peta? Mabok live-action-nya Hollywood harus segera disetop,” katanya.

Kekecewaannya masuk akal. Live-action beberapa tahun terakhir jadi produk pemasaran andalan Hollywood. Alih-alih mengeksplorasi cerita-cerita orisinal, Hollywood tampak fokus mengeksploitasi perasaan nostalgia para konsumennya.

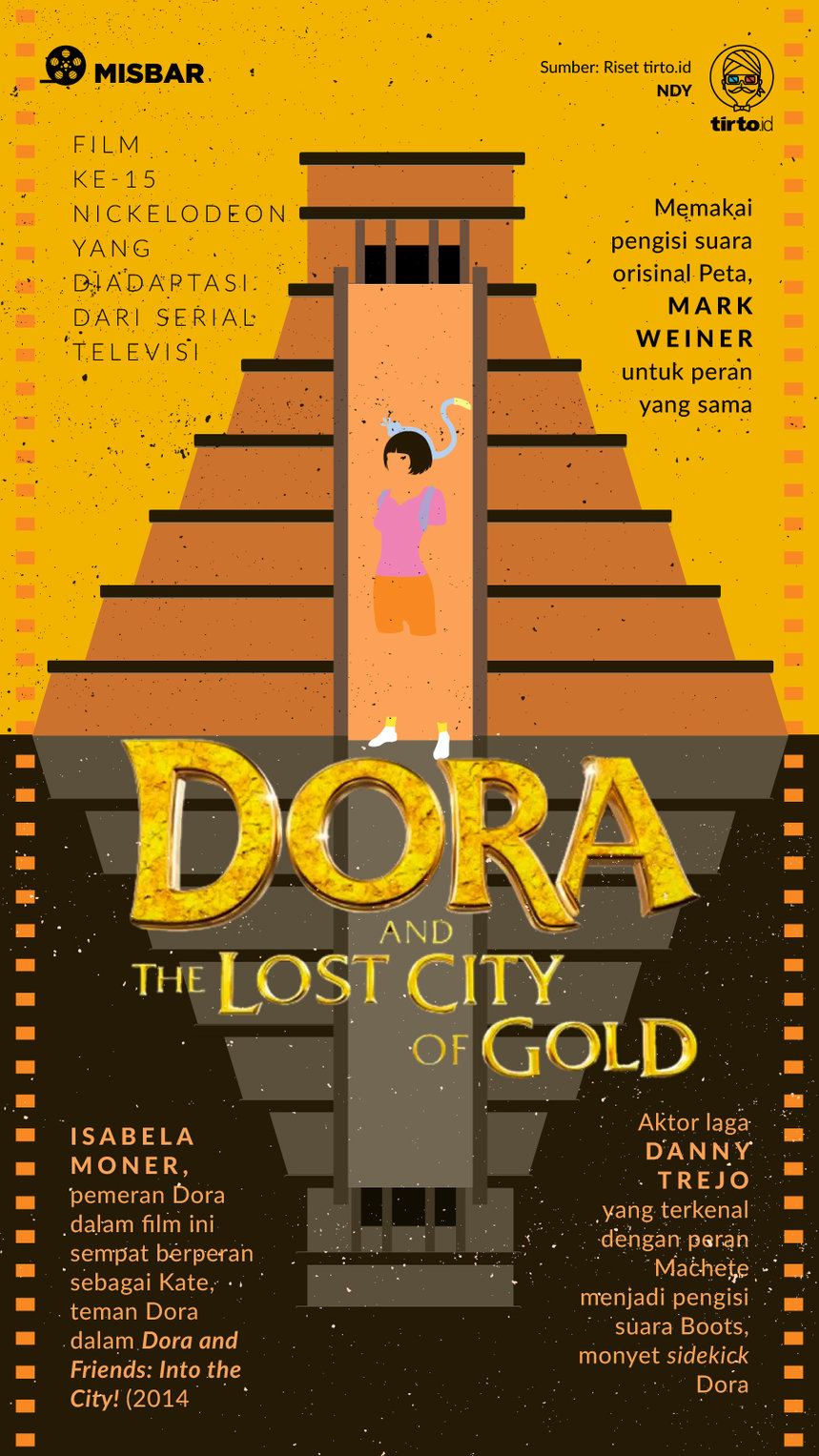

Tahun ini saja, Disney sudah mengeluarkan tiga film live-action yang diadaptasi dari animasi: Dumbo, Aladdin, dan The Lion King. Masih ada Maleficent: Mistress of Evil, dan Mulan yang juga akan tayang sebelum tahun ini berakhir. Dari rumah produksi lain ada Pokemon: Detective Pikachu, film-film Marvel Cinematic Universe (MCU), dan kini Nickelodeon dengan live action Dora dalam Dora and the Lost City od Gold.

Sebetulnya ini bukan pertama kali salah satu pabrik kartun '90-an ini memproduksi live action.

Mereka memulainya dengan The Last Airbender (2010) yang mengadaptasi cerita Avatar Aang, dan gagal total. Penggemar murka, resensinya buruk, dan bahkan selalu jadi contoh tabiat kolot Hollywood yang suka whitewashing.

Tiga film lainnya yang diadaptasi Nickelodeon malah nyaris tak pernah kedengaran, karena promosinya tak jor-joran. Ada A Fairly Odd Movie: Grow Up, Timmy Turner! (2011), A Fairly Odd Christmas (2012), dan A Fairly Odd Summer (2014). Jauh sebelum itu, cerita tentang Timmy dan orang tua perinya Wanda dan Cosmos juga pernah dieksploitasi jadi live action pada 2001, lewat The Fairly Oddparent.

Tak ada yang sampai sesukses MCU atau film-film Disney, tapi Nickelodeon jelas tak menyerah. Dora and the Lost City (selanjutnya disebut The Lost City) jadi taruhan baru mereka.

Hasilnya? Cukup mengejutkan. Sutradara James Bobin berhasil bikin The Lost City jadi tontonan lucu, menghibur, dan menghormati penonton dewasa, tanpa menghindari kekonyolan karakter-karakter utamanya seperti dalam versi animasi. Hasilnya mungkin lebih mirip parodi, yang kadang-kadang bisa jadi kejam, tapi Bobin berhasil bikin semua itu tampil mulus.

Caranya? Pertama, Dora dibikin dewasa. Ia tak lagi bocah delapan tahun yang suka bicara pada tas, ransel, dan monyet peliharaannya. Beberapa menit awal The Lost City memang menampilkan Dora kecil yang tinggal di hutan dan harus berpisah dengan sepupunya Diego, yang kembali ke kota dan melanjutkan hidup.

Namun, fokus utama ceritanya adalah Dora (Isabela Moner) remaja yang akhirnya pindah dari hutan menuju kota untuk masuk SMA. Poin itu menjelaskan sekaligus memperdalam karakter Dora yang fesyennya buruk, tapi periang. Terbiasa di hutan dan jarang bertemu manusia, bikin keramahan Dora jadi hal aneh buat orang-orang di kota.

Dibesarkan ibu (Eva Longoria) yang seorang zoologist dan ayah (Michael Peña) yang seorang arkeolog jauh dari orang-orang bikin Dora punya jiwa petualang. Tasnya lengkap dengan macam-macam peralatan bertualang yang tak boleh masuk ke zona sekolah: sekop, semprotan nyamuk, senter, belati. Persis seperti isi tas Dora the Explorer yang kita kenal dari animasi.

Garis tipis antara lelucon dan kesetiaan pada sifat karakter utamanya dibungkus Bobin dengan rapi.

Beberapa kali Dora bahkan bicara langsung pada penonton alias melakukan teknik breaking fourth the wall—yang jadi ciri khas versi kartunnya. Namun, Bobin merakitnya sebagai kebiasaan unik anak-anak yang terbiasa bermain seorang diri, tapi imajinatif. Ia juga punya penjelasan kocak tentang tas, peta, dan monyet Dora yang bisa bicara.

Konflik naskahnya memang biasa saja, nyaris tak membawa nafas segar. Ia bukan live action cemerlang seperti Maleficent yang berhasil memutar narasi tua jadi baru dan menarik. Sebab, cerita tentang mencari harta karun dan bertualang di hutan bukan hiburan yang susah dicari jika ingin menonton. Bobin juga menyelipkan beberapa lelucon political correct agar The Lost City lebih dekat dengan penonton milenialnya. Bahkan, plot twist yang disiapkan di ujung juga mudah ditebak belaka.

Maka, menontonnya tak perlu dibawa tegang. Ia hanyalah tontonan ringan, berplot sederhana, dengan ranjau lelucon yang bisa bikin sebagian orang terpingkal-pingkal, menertawakan kebodoran kartun Dora the Explorer. Kita mungkin tak akan membawa sesuatu setelah menonton, dan tidak akan mendiskusikannya berminggu-minggu kemudian.

Mungkin, pergi ke bioskop tanpa ekspektasi bisa jadi hiburan sesekali, yang patut dicoba.

Editor: Windu Jusuf