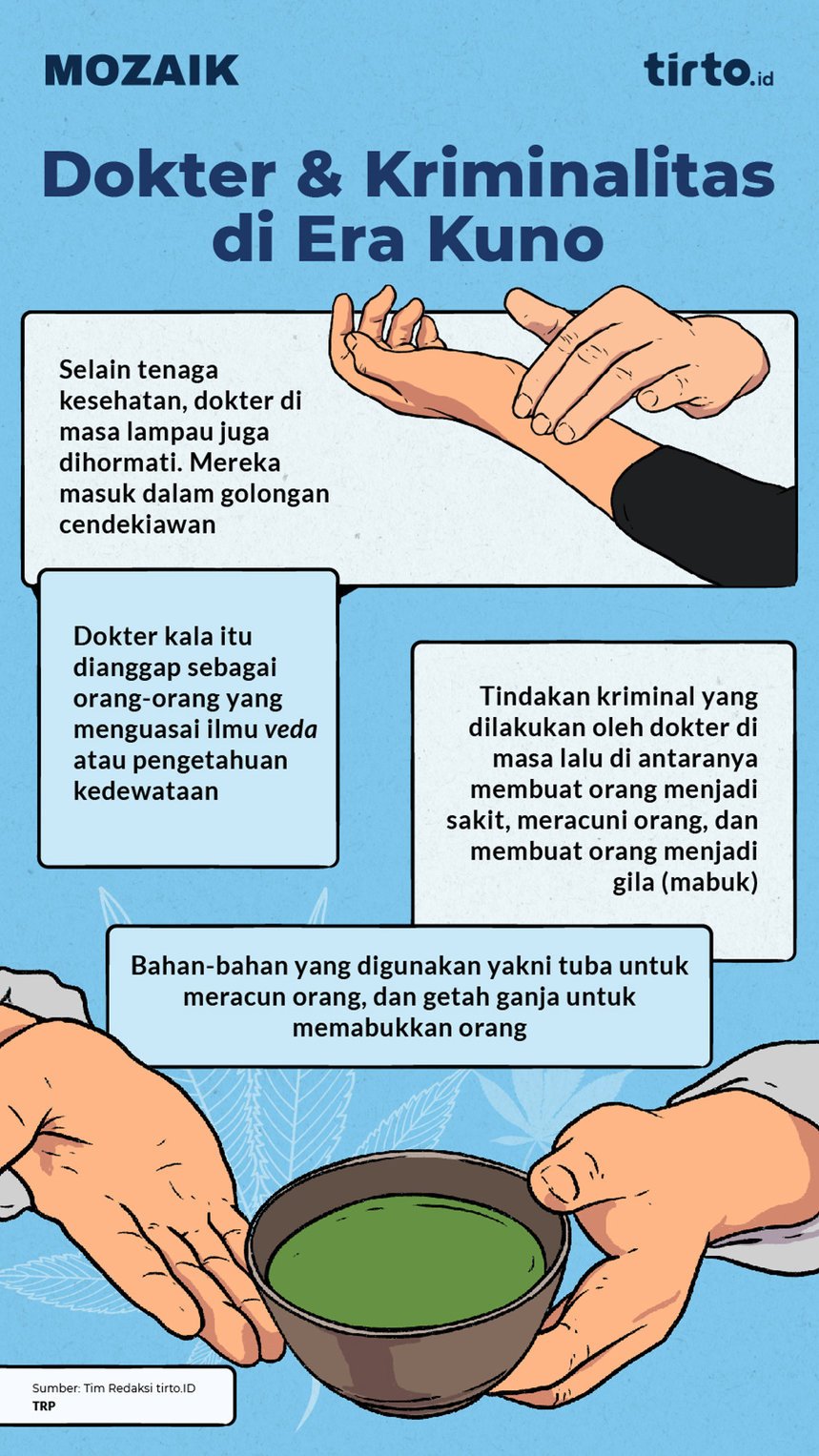

tirto.id - Sejak dulu, profesi dokter atau tabib menempati posisi yang terhormat di masyarakat. Selain fungsinya sebagai garda terdepan kesehatan, dokter di masa lampau juga dihormati akan kedudukannya yang masuk dalam golongan cendikiawan.

Dalam bahasa Jawa Kuno, misalnya, menurut Kamus Bahasa Jawa Kuno-Indonesia karya P.J. Zoetmulder (1985), dokter disebut sebagai “waidya”. Istilah ini mungkin sekali bentuk derivasi dari kata Sanskerta “veda”, yang merujuk pada kitab suci umat Hindu. Artinya, seorang dokter dianggap sebagai orang-orang yang menguasai ilmu veda atau pengetahuan kedewataan.

Masyarakat Hindu-Buddha paham benar bahwa posisi dokter sangat vital. Dalam kepercayaan mereka, dokter memiliki posisi yang sakral. Dalam kepercayaan Buddha, misalnya, dokter ditempatkan istimewa melalui keberadaan cerita Jivaka—dokter pribadi Sang Buddha.

Jivaka dalam kanon-kanon Buddha awalnya merupakan dokter pribadi dari Raja Bimbisara dari Kerajaan Magadha. Namun karena kemudian ia dipercaya sebagai dokter dari Pangeran Siddharta dan menjadi salah satu murid awal sang Buddha, ia dianggap menjadi ikon kedokteran dalam ajaran Buddha.

Thomas S. N. Chen dan Peter S. Chen dalam “Jivaka, physician to Buddha” (2002), mengatakan bahwa Jivaka tiga hari sekali mengecek kesehatan sang Buddha. Oleh karena sering berinteraksi dengan Sang Sakyamuni, Jivaka kemudian menjadi sering mendapat pengajaran dari Sang Buddha.

Atas ketaatannya terhadap sang Buddha, Jivaka mendirikan salah satu vihara tertua di dunia, yakni Sangha Jivakrama. Vihara ini pernah dikunjungi oleh Biksu Tang Xuanzhang (di Indonesia terkenal dengan nama Tong Sam Cong), ketika ia mengunjungi India pada abad ke-7. Sampai sekarang, negara-negara dengan populasi Buddhis terbesar seperti Thailand dan Tiongkok, menjadikan Jivaka sebagai patron utama dalam dunia kedokteran tradisional mereka.

Maka itu, tidak mengherankan jika sejak dahulu para tabib telah direkam dalam data arkeologis dan epigrafis di masa awal sejarah. Boechari dalam “Manfaat Studi Bahasa dan Sastra Jawa Kuno ditinjau dari Segi Sejarah dan Arkeologi” (2012) mengatakan bahwa walyan atau tabib termasuk ke dalam golongan mangilala drabya haji atau abdi raja yang digaji oleh pajak rakyat.

Statusnya yang demikian sudah terlacak paling tidak di sekitar abad ke-9 M, tercatat dalam Prasasti Waharu I yang berangka tahun 873 M. Selain itu, praktik kedokteran juga muncul dalam relief di Candi Borobudur.

Sebagaimana dilampirkan W. Kasiyati dalam “Jenis dan Bentuk Pengobatan pada Relief Candi Borobudur” (2008), praktik pengobatan ada pada bagian relief Mahakarmawibhangga. Adegan-adegan pada relief di tingkatan paling rendah Borobudur itu menunjukkan aktivitas memijat dan bersalin.

Melimpahnya data tertua mengenai keberadaan dokter di masa lampau, sebenarnya di sisi yang lain juga menyisakan suatu keterangan yang mungkin cukup mengejutkan. Kendati pelakunya menjalankan praktik pengobatan tradisional yang tidak sama dengan ilmu kedokteran modern, kedudukannya yang dianggap vital juga kadang diasosiasikan dengan kriminalitas.

Hal ini bukan tanpa sebab, karena kesehatan merupakan aspek penting dalam dunia sosial-politik masa kuno. Selain sebagai penyembuh, dokter di masa lampau juga dianggap mampu menyebarkan penyakit yang merugikan orang lain. Maka itu, pemerintah kerajaan-kerajaan Nusantara Kuno memiliki perhatian betul akan tindak tanduk dokter di negaranya.

Etika bagi dokter termuat cukup panjang dalam naskah-naskah Majapahit. Naskah yang dianggap paling lengkap dalam menjabarkan soal etika dokter adalah naskah Agama, yakni naskah dari periode pemerintahan Hayam Wuruk di abad ke-14.

Sebagaimana dikutip dari karya Slamet Muljana Perundang-undangan Madjapahit (1967), di dalam naskah Agama disebutkan bahwa orang yang sakit sudah seharusnya datang ke dokter. Orang yang datang ke dokter di zaman Majapahit haruslah membayar kontan jasa kesehatannya.

Kendati tidak disebutkan ganjaran apa yang akan didapatkan bagi pengguna jasa dokter yang tidak membayar kontan sang dokter, profesi seorang dokter rupanya juga diatur kualitasnya.

Dalam naskah Agama juga disebutkan bahwa apabila seorang dokter tidak bisa menyembuhkan pasiennya dan bahkan menyebabkan pasien mati, maka sang dokter harus membayar denda sebesar satu laksa. Aturan ini akan bertambah berat apabila si dokter tidak mampu menyembuhkan seorang brahmana atau pendeta, karena ganjarannya bagi sang dokter adalah hukuman mati.

Alat Politik Sejak Śrīwijaya hingga

Wilwatikta

Setelah tahu bahwa dokter merupakan profesi yang diawasi di periode kuno, pertanyaannya apakah ada pelanggaran yang dilakukan dokter di masa lampau yang sekiranya dapat merugikan publik?

Walau tidak disebut secara gamblang, keterkaitan antara dokter dengan kriminalitas dapat ditelusuri jejaknya dalam prasasti-prasasti masa Śrīwijaya, khususnya prasasti-prasasti yang memuat kutukan dari Datu Śrīwijaya yang di dalamnya terdapat beberapa larangan yang apabila dilanggar maka akan mendapat hukuman—yakni kutukan.

Menurut Hot Marangkup T. Sianipar dkk., dalam “Praktik Perdukunan menurut Tiga Prasasti Sriwijaya abad ke-6-7 M” (2020), praktik kejahatan dokter di masa Śrīwijaya dapat ditelusuri pada Prasasti Kota Kapur, Palas Pasemah, dan Telaga Batu.

Dalam ketiga prasasti ini disebutkan beberapa tindakan kriminal yang kemungkinan dilakukan oleh dokter, di antaranya membuat orang menjadi sakit, meracuni orang, dan membuat orang menjadi gila (mabuk).

Uniknya, dalam prasasti-prasasti Śrīwijaya juga disebutkan bahan-bahan yang digunakan untuk melancarkan aktivitas-aktivitas di atas, yakni tuba (Derris elliptica) untuk meracun orang dan tamval atau getah ganja (Cannabis) untuk memabukkan orang.

Penyebutan bahan-bahan ini secara spesifik mengindikasikan bahwa si pelaku diduga memahami ilmu farmasi tradisional ketika itu, sehingga orang yang diancam dalam prasasti Śrīwijaya adalah para dokter atau tabib yang memahami hal tersebut.

Ketakutan Datu Śrīwijaya ini kelak baru terbaca dalam data sejarah di masa akhir Hindu-Buddha, yakni di kala permulaan Majapahit. Adalah Tabib Tañca, sosok yang menjadi sangat terkenal dalam sejarah Indonesia karena peranannya dalam konspirasi pembunuhan Raja Jayanāgara dari Kerajaan Majapahit.

Disebutkan dalam naskah Pararaton bahwa Ra Tanca awalnya hendak mengobati bisul di kaki Raja Jayanāgara. Namun karena berkali-kali gagal dalam membedah bisul sang raja, Tañca meminta agar Jayanāgara melepaskan jimatnya supaya tidak kebal ketika dibedah.

Tanpa disangka-sangka, Tañca justru menikam Jayanāgara dengan pisau bedahnya. Akibatnya, sang raja tewas seketika dan sang tabib dapat segera dieksekusi mati oleh Gajah Mada yang kala itu menjabat sebagai pemimpin bhayangkara atau pasukan khusus pengamanan raja.

Penulis: Muhamad Alnoza

Editor: Irfan Teguh Pribadi