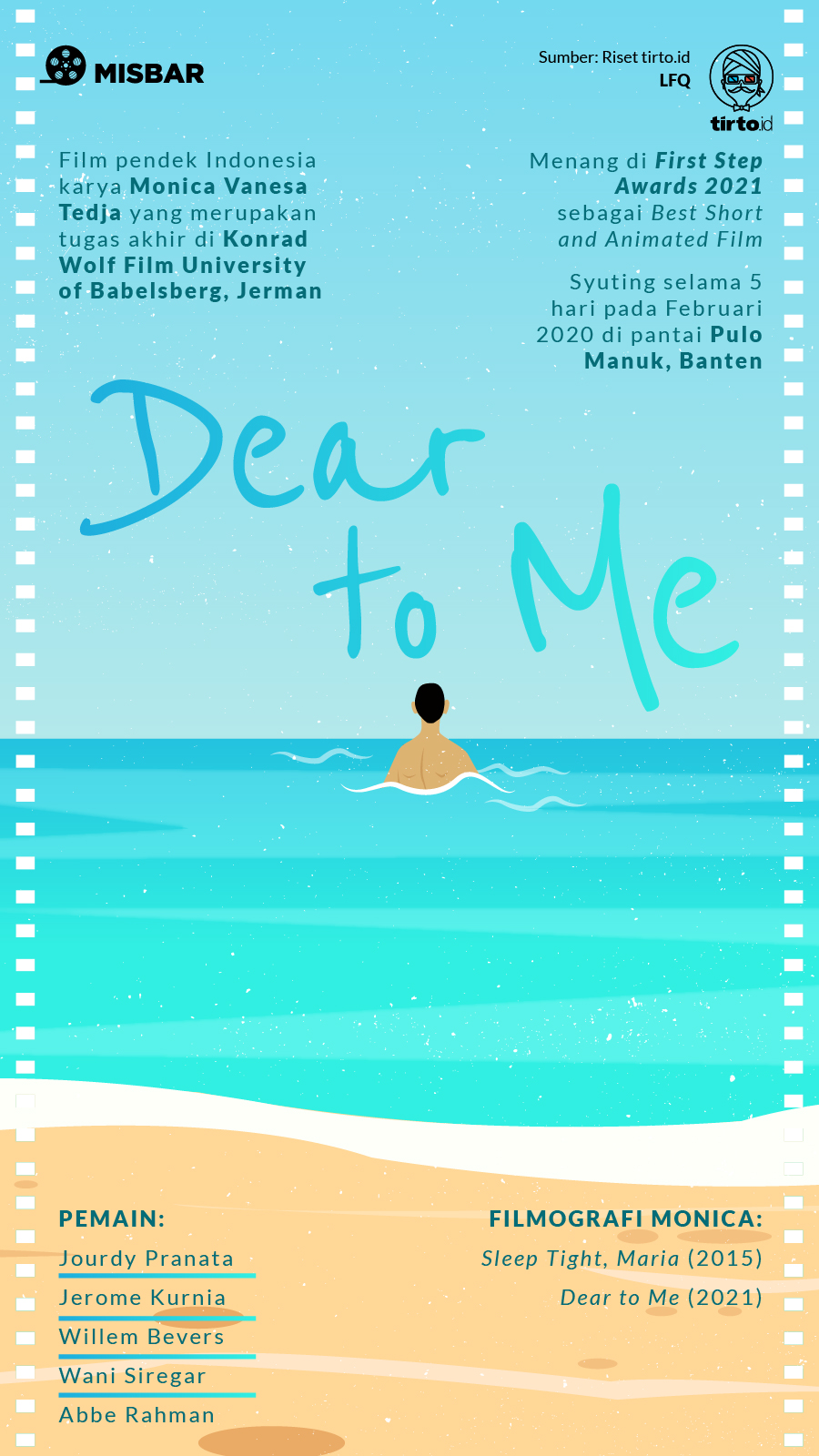

tirto.id - Sejak adegan awal, Dear to Me milik Monica Vanesa Tedja bicara tentang batas mimpi dan kenyataan.

“Orang bilang, setiap mimpi itu punya maknanya tersendiri,” suara Tim (Jourdy Pranata) membuka film. Tapi, kamera merekam seseorang dari belakang, berjalan di tengah hutan. Kita— penonton— masih belum tahu itu siapa.

“Kayak alam bawah sadar kita, mau kasih tau kita sesuatu,” lanjut Tim. Sekarang kamera merekam pantai. Suara ombak jadi latarnya.

Lalu, apa yang ada di layar persis seperti yang dideskripsikan Tim:

“Semalam aku ingat, aku lihat kamu. Ngebelakangin aku, sendirian di tengah laut. Ngeliat langit di depan kamu. Sampai akhirnya kamu ilang. Gitu aja.”

Lalu, kamera memperkenalkan kita pada Tim, memperlihatkan tampangnya yang sedang mandi. Siluetnya persis laki-laki yang berjalan tergesa di hutan dan berendam sendirian di tengah laut, membelakangi kamera.

Di titik itu, kita akan menduga bahwa “kamu” di narasi Tim, bisa jadi adalah dirinya sendiri.

Sekuens pembuka itu bukan cuma memperkenalkan kita pada si narator sekaligus protagonis cerita, yang bicara tentang mimpi. Tapi, juga berhasil bikin bergidik. Jika benar “kamu” yang dia maksud adalah dirinya sendiri, apakah Tim sedang memimpikan dirinya hilang di tengah laut?

Saat pertanyaan itu berkecamuk, sudut pandang kamera berganti. Kali ini menghadap muka Tim. Pemuda 27 tahun itu, menggeser handuk dan menatap lurus ke mata kamera. Ia sedang menguping percakapan ibunya (Wani Siregar) dengan penjaga villa (Abbe Rahman) yang membelakanginya, di dapur.

Dua orang itu membincangkan Tim, pekerjaan dan calon jodohnya. Di saat itu, Tim menoleh ke kanan bahunya, dan dari belakang muncul James (Jerome Kurnia)— yang di titik itu belum jelas siapa. Tak ada dialog antara keduanya. Mereka hening, dan sesekali saling menatap. Intim.

Informasi tentang siapa Tim dan apa yang sedang terjadi lalu muncul satu per satu. Ia tengah berlibur di sebuah pulau bersama kedua orangtuanya. Sebuah liburan canggung, yang banyak doa dan kusut muka.

Senyum Tim baru kelihatan saat Ucup, si penjaga villa menceritakan legenda setempat yang percaya kalau melihat rusa di tepi pantai adalah pertanda bertemu jodoh. Ia kelihatan penasaran.

Tim baru tersenyum lagi dan betul-betul jauh dari kemurungan ketika ia bersama James. Mereka bermesraan di tepi pantai, saling menginginkan. Anehnya, meski badan mereka tak berjarak, tapi obrolannya terasa jauh.

Dialog mereka cuma beberapa baris kalimat tentang keinginan Tim punya tato, seperti James, tapi terhalang izin orangtuanya yang Kristen taat. Tapi, simbol-simbol di adegan itu bikin makna percakapan mereka lebih dalam. Tato merpati di bahu James, dan tulisan “James was here” yang ditorehkan James di tangan Tim adalah kiasan lantang hasrat Tim yang ingin bebas dan sulit melupakan kekasihnya.

Narasi Tim adalah Kunci

Di titik ini, batas mimpi dan kenyataan itu kembali dibenturkan. Buat penonton, James bisa saja sesosok makhluk misterius karena informasi tentang dirinya yang kabur. Sulit mengetahui apakah James hanya angan yang terbentuk dari kenangan Tim, atau kenyataan di depan mata. Tapi, tidak buat Tim.

Kehadiran James dan percakapan dengan orangtuanya sama-sama jelas. Bukan sesuatu yang kabur di mata Tim. Inilah yang membuat Dear to Me terasa begitu intim. Leburnya kenyataan dan angan Tim bukan sebuah masalah di depan kamera Monica. Setidaknya, buat saya terasa begitu. Ia terasa intim, karena kita diizinkan masuk ke dalam diri (personal) Tim: bukan cuma melihat sudut pandangnya, tapi juga merasakan mana yang nyata, yang bikin bahagia, atau bikin perih buat dirinya.

Kita bisa melihat bagaimana benturan kenyataan dan angan itu (ia lebih banyak diam ketika bersama orangtuanya, dan lebih terbuka ketika berdua dengan James) jadi caranya bertahan menjalani realitas sebagai seorang queer. Cara ini bukan sesuatu yang asing buat orang queer. Mereka terbiasa lahir dan tumbuh dengan perasaan bersalah, bahkan tidak menghargai dirinya. Biasanya mereka butuh proses yang tak mungkin sebentar (bisa jadi seumur hidup) untuk bisa menerima diri sendiri.

Dalam kasus Tim, yang pasti bisa dibersamai penonton queer, proses menerima diri itu lebih sulit karena orangtua juga tak terima. Saking tidak idealnya dunia buat mereka, orang-orang queer seringkali harus membangun narasi mereka sendiri untuk menguatkan diri. Buat Tim, kehadiran dan percakapannya dengan James jadi obat penguat itu. Adegan yang menjelaskan James sebagai kenangan— kata benda berbentuk lampau, sesuatu yang membekas di pikiran— terjadi di pantai saat Tim melihat sosok rusa legenda itu yang lamat-lamat berubah jadi James.

Di dunia psikologi, ada istilah “psikologi naratif” yang berkembang sejak 1970an. Ia adalah studi tentang bagaimana manusia membangun narasi untuk menghadapi pengalaman-pengalaman mereka. Menurut teori ini, narasi kedirian terbentuk dari pengalaman pribadi, yang jika dikumpulkan membentuk struktur narasi kolektif. Misalnya, narasi standar hidup orang heteroseksual: sekolah, lulus, cari kerja, menikah, lalu punya anak.

Buat orang-orang queer, struktur narasi kolektif itu jadi lebih sulit dicari atau ditemukan, karena sejarah dan eksistensi mereka yang direpresi ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi bukan berarti tidak bisa merajut narasi kolektif itu— sebagaimana Tim dan James telah saling menemukan dan menerima satu sama yang lain. Tapi, tentu prosesnya tak semudah mereka yang orientasi seksualnya tidak direpresi.

Psikologi naratif dibangun dari asumsi bahwa aktivitas dan pengalaman manusia lebih banyak dipenuhi makna dan cerita, daripada argumen logis. Jika dilihat dari sana, cara narasi Tim dibentuk Monica jadi menarik karena langsung dibenturkan dengan narasi orangtuanya yang Kristen taat. Narasi kolektif yang diyakini orangtua Tim akhirnya membutakan mereka dari kepedihan yang mendarah-daging di tubuh anaknya.

Cara Monica menuturkan pertentangan itu juga menarik. Ia bermain dengan bingkai dan ratio kamera yang sempit.

Yang Dekat dan Jauh dalam Bingkai Kamera

Yang membedakan James dan karakter lain di hidup Tim adalah tempat mereka di dalam bingkai kamera.

James, sejak kehadiran pertamanya, selalu muncul dalam bingkai yang sama dengan Tim. Di sisi lain, orangtua Tim selalu berada di bingkai kamera yang berbeda nyaris hampir di sekujur film meski mereka ada di satu ruangan yang sama. Ini bahasa visual yang tegas dari Monica untuk mempertunjukkan pertentangan di antara Tim dan orangtuanya. Saat mendengar cerita Ucup tentang rusa di tepi pantai, misalnya. Kedua orangtua Tim yang tegas tak mau percaya keyakinan setempat itu dan membandingkannya dengan agama mereka berada di bingkai kamera berbeda dari anak mereka, yang terlihat antusias.

Pertentangan itu makin jelas di salah satu adegan puncak. Tim berdiri di frame yang terpisah dari orangtuanya, ketika ia minta izin untuk tinggal lebih lama di pantai karena ingin mengambil foto matahari tenggelam. Orangtuanya bersikeras tak mau meninggalkan Tim sendirian. Ibunya terlihat khawatir dan tak percaya pada niat anaknya, seolah-olah Tim akan melakukan hal lain yang membahayakan.

Di adegan itu, saya teringat sekuen pembuka ketika Tim berdiri membelakangi kamera dan hilang di tengah laut. Inikah yang jadi kekhawatiran ibunya?

Meski dipisahkan dua frame yang berbeda, kita bisa melihat bagaimana ibu Tim sesekali masuk ke frame anaknya. Jika didengar dari dialognya, ia terkesan peduli pada kemaslahatan Tim, pada apa yang baik buat anaknya. Tapi, pada saat bersamaan, melewati batas frame itu adalah bagian yang bikin Tim tak nyaman.

Adegan itu adalah bahasa visual lugas dari Monica yang ingin bilang bahwa kasih orangtua tidak selamanya membawa bahagia buat anak. Kadang, apa yang dimaksud sebagai kepedulian malah terasa seperti tekanan dan kekangan.

Inilah yang membuat adegan berdoa— ketika pertama kali kita melihat Tim berada di bingkai yang sama dengan orangtuanya— terasa begitu memilukan. Dalam doa yang mengerdilkannya, Tim menangis. Dalam doa yang diniatkan orangtuanya dengan segala cinta kasih mereka, Tim tampak berusaha kuat, meski tak bisa menahan rasa sakit yang menggedor pelupuk matanya.

Adegan itu begitu menyakitkan ditonton. Ia langsung memantik memori saya mengingat sejumlah kawan LGBTQ+ yang saya wawancarai untuk artikel “Tak Ada yang Salah Menjadi LGBT dan Religius”. Mengingat mereka yang kini harus hidup bersanding trauma karena proses konversi yang jahat itu.

Jadi Queer dan Religius

Orang queer sudah biasa dijejali stigma-stigma yang menganggap eksistensinya sebagai dosa besar. Mereka akan diberikan 'hadiah' ketika bisa memenuhi tuntutan heteronormatif atau diberi hukuman jika melakukan hal yang dianggap salah.

Praktik konversi atau eksorsisme sudah jadi naratif kolektif pula yang diyakini masyarakat konservatif untuk ‘menyembuhkan’ orang-orang queer—atau apa yang disebut ayah Tim “membuat Tim jadi laki-laki normal dan sempurna”.

Padahal, tak ada bukti ilmiah tentang konversi, eksorsisme atau ruqyah atau semacamnya bisa mengubah orientasi seksual. Meski setelah adegan berdoa bersama itu, Tim tak lagi diberi sebaris dialog pun, tapi posisi Monica jelas membersamai kesakitan yang dirasa protagonis kita.

Ia langsung memberikan semacam adegan kilas balik, yang berisi Tim dan James yang tampak gembira, berdua berlari menuju laut.

Di film yang durasinya cuma 19 menit ini, dialog memang bukan sumber informasi utama. Bahasa visual lebih menonjol memperlihatkan pergulatan batin si protagonis. Bahasa verbal seringkali muncul sebagai penegas atau gong di salah satu adegan pamungkas, sebagaimana yang bisa Anda saksikan di adegan terakhir, ketika Tim menatap nanar keluar jendela. Pemuda itu hanya diam, menatap kosong kebun kelapa, muara, dan jalan yang mereka lewati, seraya kita mendengar suara James yang kali ini jadi narator yang bicara tentang mimpi.

“Aku akan selalu bersama kamu, walau cuma bisa lewat mimpi,” kata James— sosok yang sampai akhir pun, hanya tampak dan terasa lewat perspektif Tim.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id