tirto.id - Pada Maret, 2016, Human Rights Watch mengeluarkan laporan berjudul “Hidup di Neraka: Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia”. Laporan ini memuat highlight bagaimana para penyandang gangguan jiwa mengalami stigma, pengobatan paksa hingga kekerasan fisik dan seksual di tengah masyarakat, rumah sakit jiwa maupun institusi lainnya.

Studinya dilakukan di berbagai lokasi di Pulau Jawa, seperti: mulai dari Bekasi, Cipayung, Kebonpedes, Brebes, dan Pasuruan.

Laporan HRW itu juga lantas menjadi sorotan beberapa media asing, seperti The Guardian, Time, hingga ke Deutsche Welle. Intinya, mereka menuliskan soal metode pasung, yakni memborgol atau membatasi gerak penyandang disabilitas psikososial, yang sekalipun telah dilarang sejak 1977, masih tetap dilakukan.

Selain masalah stigma yang mereka alami, kurangnya layanan kesehatan mental juga menjadi penyebab pasung tetap menjadi cara paling umum untuk "mengatasi" mereka di masyarakat.

Namun, pasung untuk penyandang disabilitas psikososial itu tak hanya terjadi Indonesia. Orang-orang di Eropa pada zaman dahulu pun melakukan hal yang sama.

Di luar kasus praktik pasung untuk penyandang disabilitas psikososial, perkara kesehatan mental secara luas di Indonesia patut menjadi perhatian serius. Melalui data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) terakhir dari Kementerian Kesehatan pada 2013 diketahui fenomena disabilitas psikososial ini jelas seperti ‘gunung es’.

Yang tercatat hanyalah bagian kecil dari kasus-kasus yang sebenarnya. Ini tentu saja terkait dengan stigma abadi yang masih melekat pada orang-orang para pengidap gangguan jiwa tersebut. Ada banyak kasus yang mungkin tidak pernah diketahui dan dilaporkan secara baik.

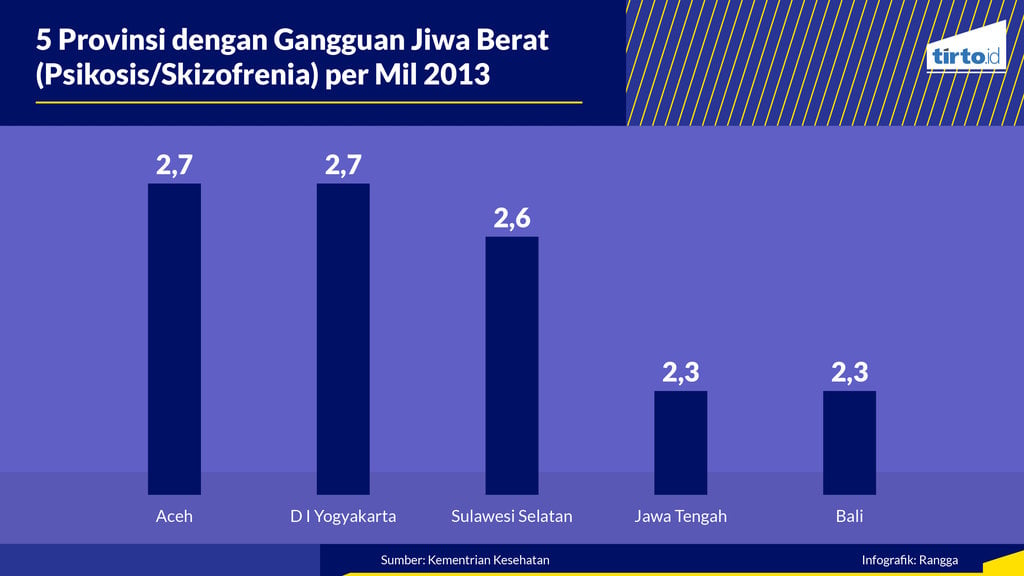

Di Mana Wilayah dengan Prevalensi Tinggi Gangguan Jiwa Berat?

Data Riskesdas 2013 melaporkan bahwa wilayah Aceh dan DI Yogyakarta memiliki tingkat prevalensi gangguan jiwa berat (psikosis/skizofrenia) per mil yang tertinggi di antara provinsi lainnya. Kedua wilayah itu sama-sama memiliki skor prevalensi 2,7. Ini artinya ada 2,7 kasus dalam 1.000 penduduk. Sementara, wilayah Kalimantan Barat tercatat memiliki skor prevalensi terendah hanya sebesar 0,7.

Skor prevalensi nasional untuk kasus gangguan jiwa berat adalah sebesar 1,7. Gangguan jiwa yang dimaksud dalam riset ini adalah gangguan jiwa berat yang ditandai oleh terganggunya kemampuan menilai realitas atau tilikan yang buruk. Gejalanya antara lain berupa halusinasi, ilusi, waham, gangguan proses pikir, kemampuan berpikir, serta tingkah laku aneh, misalnya agresivitas atau katatonik.

Aceh dikenal sebagai daerah konflik pada masa lalu. Selama hampir 30 tahun, daerah ini menjadi salah satu yang dicap rawan oleh Pemerintah Pusat, bahkan terus diberlakukan operasi militer secara berkala. Bukan hanya itu, pada 2004, wilayah ini pernah mengalami bencana tsunami yang besar. Sehingga, adanya konflik ataupun bencana itu menjadi alasan wajar mengapa Aceh memiliki prevalensi tinggi kasus gangguan jiwa berat yang tinggi di Indonesia.

Sementara di DI Yogyakarta, faktor kemiskinan dianggap menjadi penentu mengapa prevalensi gangguan jiwa berat tinggi. Dalam salah satu catatan hasil penelitian doktoral dari Universitas Gajah Mada menyebut bahwa faktor kemiskinan membuat banyak keluarga penyandang disabilitas psikososial tidak mampu mengakses layanan kesehatan yang memadai.

Akhirnya, penanganan atas kasus yang ada cenderung kembali pada langkah tradisional. Termasuk, dengan masih kuatnya stigma atas penyandang disabilitas psikososial itu di tengah masyarakat. Keluarga pengidap mungkin saja malu atau cenderung sekedar pasrah dengan takdir yang sudah ada.

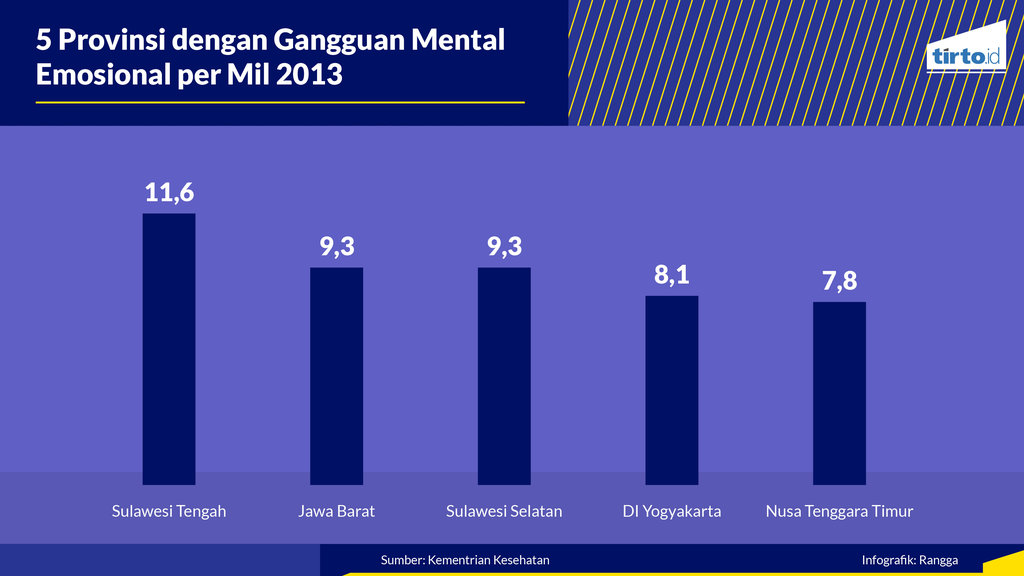

Prevalensi Gangguan Mental EmosionalTertinggi di Sulawesi Tengah

Riskesdas 2013 tidak hanya mencatat soal gangguan jiwa berat saja. Prevalensi untuk gangguan mental emosional juga termasuk di dalamnya. Gangguan mental emosional ini dipahami sebagai distres psikologik. Gangguan ini mengarahkan pada indikasi mengenai perubahan psikologis pada seseorang.

Berbeda dengan gangguan jiwa berat, gangguan mental emosional ini dapat terjadi pada semua orang dan cenderung bisa pulih seperti semula. Namun, dapat juga gangguan ini berdampak secara serius jika tidak berhasil dicegah dan diterapi.

Wilayah Sulawesi Tengah tercatat sebagai provinsi yang memiliki prevalensi paling tinggi untuk gangguan mental emosional ini. Skornya mencapai 11,6, jauh lebih dari skor rata-rata nasional yang hanya 6. Selain wilayah itu, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan tercatat juga memiliki prevalensi gangguan mental emosional yang tinggi. Kedua wilayah itu memiliki prevalensi sebesar 9,3. Sementara, wilayah Lampung tercatat sebagai provinsi dengan prevalensi terendah, hanya 1,2.

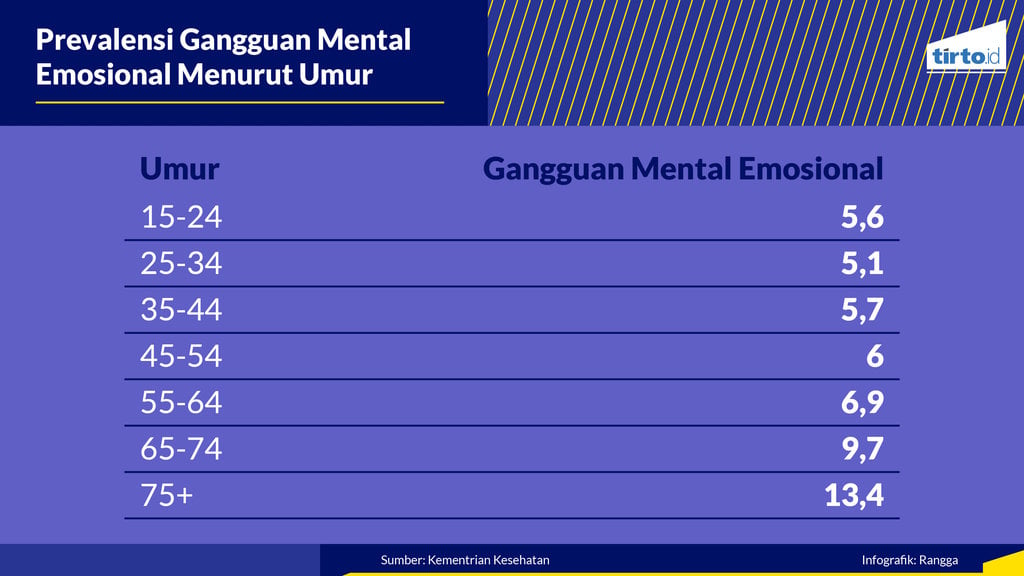

Namun, bila melihat karakteristik prevalensi gangguan mental emosional berdasarkan jenis kelamin dan umur, terlihat bahwa para pengidap gangguan jiwa ini didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan usia di atas 65 tahun, atau usia lanjut. Dengan demikian, asumsi atas situasi yang mungkin terjadi di wilayah Sulawesi Tengah adalah soal dampak yang tersisa dari konflik yang juga pernah berlangsung di wilayah itu. Catatan, wilayah Poso adalah salah satu wilayah konflik di Indonesia.

Perempuan, menjadi salah satu korban terberat, yang dimungkinkan kehilangan suami ataupun anak akibat konflik. Belum lagi dengan kultur ganda yang harus diperankan oleh perempuan, yang memungkinkan risiko untuk mengalami gangguan mental emosional itu hampir dua kali lipat dari laki-laki.

Namun wilayah Lampung, yang sebenarnya juga daerah konflik malah mendapatkan skor prevalensi kecil. Masalah lain yang dapat dibaca dari wilayah lain seperti Sulawesi Selatan, di mana laki-laki yang melakukan poligami dapat saja berdampak pada persoalan ini.

Stigma Masih Ada, Data Cenderung Tidak Mudah

Pada akhirnya, gambaran atas situasi gangguan kesehatan mental di Indonesia memang tidak mudah. Bukan saja karena persoalan stigma ataupun soal pasung yang pernah menjadi sorotan kritis dari HRW, namun data kesehatan masih minim. Informasi soal prevalensi dari Riskesdas Kementerian Kesehatan mungkin dapat memberi informasi awal, namun itu tentu saja tidak cukup.

Berbagai riset dan studi secara lebih kuat dan mendalam perlu dilakukan. Sementara, pada sisi yang lain, situasi gangguan kesehatan mental di Indonesia yang masih berada pada masalah stigma itu tentu perlu secara perlahan dikikis. Kampanye yang positif dan terus menerus mungkin saja membantu perubahan cara pandang itu.

Mungkin saja, hal-hal kecil yang dilakukan fotografer Dwi Asrul Fajar ataupun dengan pamerannya, A Stream Under the Table, ataupun band Bangkutaman yang membuat video musik dan lagu “Lelaki dan Hidupnya” dengan inspirasi kehidupan orang-orang dengan gangguan mental menjadi salah satu kampanye positif.

Hingga, perubahan stigma dapat semakin membantu meningkatkan informasi dan penanganan kasus kesehatan jiwa di Indonesia.

Penulis: Frendy Kurniawan

Editor: Suhendra