tirto.id - Barbados, pulau kecil di kawasan Karibia, melepaskan warisan kolonial terakhirnya dengan mencopot pucuk monarki Inggris dari posisi kepala negara. Ini berarti Ratu Elizabeth II bukan lagi simbol pengayom rakyat. Penggantinya adalah Presiden Sandra Mason, politikus lokal yang dipilih oleh DPR.

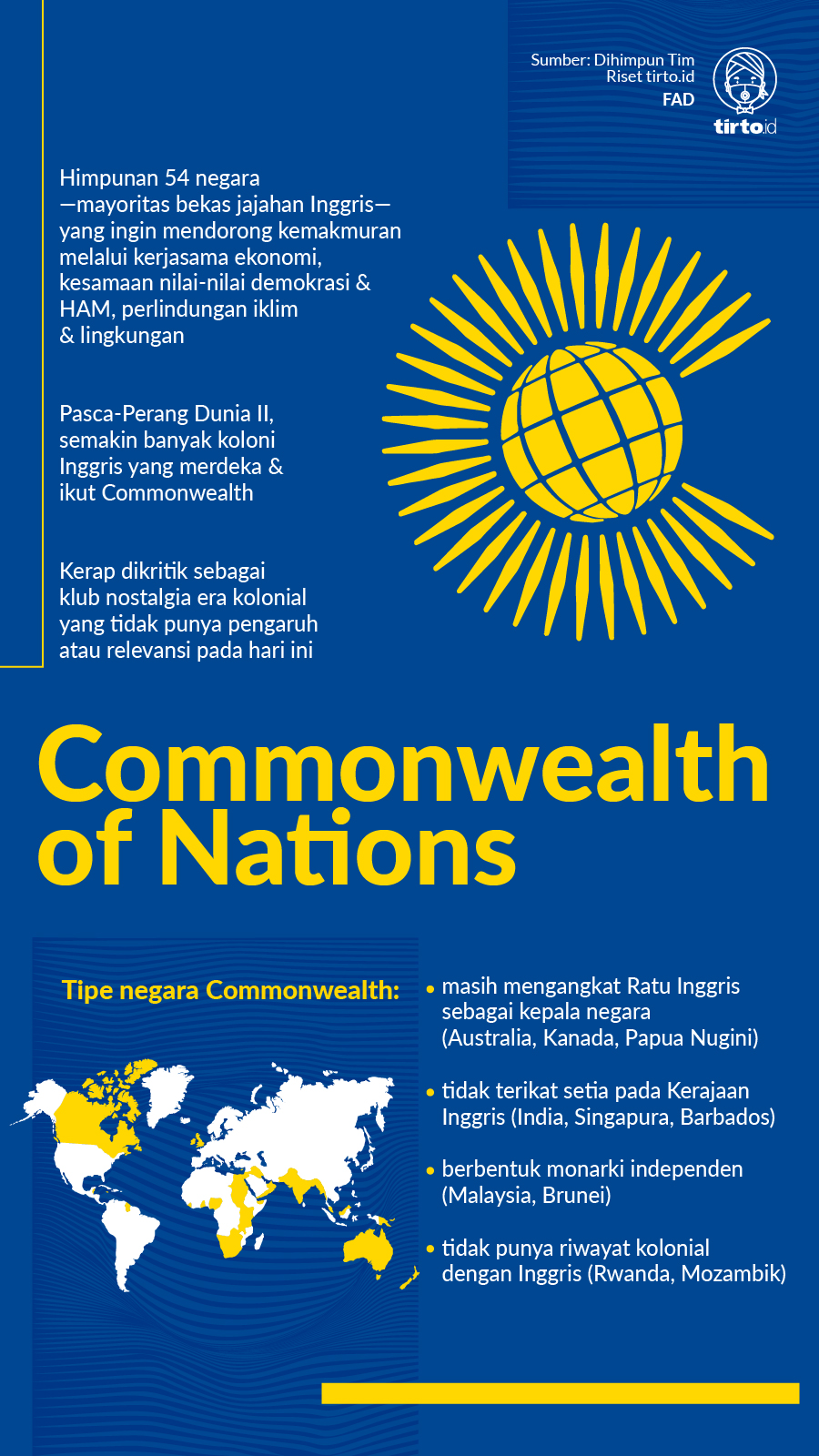

Meskipun resmi menyandang status republik independen, Barbados tetap menjadi bagian dari Commonwealth of Nations—Persemakmuran Bangsa Bangsa. Asosiasi ini menaungi 54 negara yang mayoritas merupakan bekas koloni Inggris. Mereka tersebar dari Afrika sampai Karibia dengan populasi mencakup 2,5 miliar.

Anggota Commonwealth punya sistem pemerintahan masing-masing. Selain Barbados, ada India dan Singapura yang lebih dulu jadi republik dan menolak terikat sumpah setia pada Kerajaan Inggris. Beberapa masih mempertahankan Ratu sebagai kepala negara, termasuk Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, dan Jamaika. Ada pula yang berbentuk monarki sendiri seperti Malaysia dan Brunei.

Latar belakang setiap negara pun berbeda-beda, dari negara demokrasi dan ekonomi mapan (Inggris, Kanada, Australia), berpenduduk banyak (India) dan sedikit (Nauru dengan 10 ribu populasi jiwa), tergolong sangat miskin (Malawi), sampai yang punya rapor merah terkait hak asasi manusia atau demokrasi (Sri Lanka, Fiji, Gambia). Ada pula Mozambik dan Rwanda yang tidak punya riwayat dijajah Inggris.

Commonwealth tidak membuat atau memiliki hukum perundang-undangan sendiri. Setiap anggota negara juga tidak punya kewajiban hukum terhadap satu sama lain.

Melansir situs resmi organisasi, mereka berkecimpung dalam usaha penyelamatan lingkungan, perlindungan HAM dan demokrasi, kerja sama dagang dan ekonomi, sampai mendukung negara-pulau kecil. Tentu masuk dalam kategori terakhir ini Barbados, yang jumlah penduduknya tak sampai 300 ribu jiwa.

Sebenarnya apa fungsi utama dari perkumpulan yang dicetuskan 95 tahun silam ini? Bisakah mereka disamakan dengan ASEAN atau APEC yang fokus pada kerja sama ekonomi, atau seperti NATO yang dipersatukan kepentingan militer? Di samping itu, apakah hari ini Commonwealth masih relevan atau berpengaruh, atau sekadar arena untuk bernostalgia tentang kejayaan era kolonial?

Awal Mula Commonwealth

Sebelum jadi sebesar sekarang, Commonwealth awalnya terdiri dari tujuh anggota saja, terdiri dari Inggris Raya dan dominion (daerah semi-otonom) Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Negara Bebas Irlandia, serta Newfoundland. Mereka disebut British Commonwealth of Nations, yang diresmikan melalui Deklarasi Balfour, hasil pertemuan Imperial Conference pada 1926.

Semenjak itu masing-masing dinyatakan punya status setara. Artinya, pemerintah Inggris tidak lagi dianggap berkuasa atas para dominion. Pada waktu sama, mereka dipersatukan oleh sumpah setia terhadap monarki Inggris. Agar suasana semakin cair dan akrab, pada 1930 mereka mengirim perwakilan atlet untuk berlaga di kompetisi olahraga yang terinspirasi oleh Olimpiade, disebut British Empire Games (sekarang Commonwealth Games).

Pada pengujung 1931, relasi antaranggota Commonwealth diregulasi melalui Statuta Westminster. Legislasi ini memberikan kejelasan atau status legal kepada wilayah-wilayah dominion dalam Commonwealth sehingga mereka bisa bersiap jadi bangsa yang independen.

Satu per satu koloni Inggris mulai merdeka seiring gelombang dekolonisasi yang menyapu dunia pasca Perang Dunia II. Beberapa berubah jadi republik yang tidak mau mengikat setia dengan keluarga monarki Inggris. Contoh pertamanya adalah India. Kendati demikian, mereka memutuskan bergabung dengan Commonwealth dan menganggap pemimpinnya—Raja George VI—sebagai “simbol asosiasi merdeka dari negara-negara anggotanya yang independen.”

Setelah itu monarki Inggris mulai dipandang sebatas figur simbolis alih-alih pihak yang berkuasa. Bahkan, pada 1949, kata “British” dicopot sehingga nama perkumpulan jadi lebih pendek: Commonwealth of Nations.

Tak lama setelah George VI wafat pada 1952, anak perempuannya, Elizabeth II, naik takhta. Otomatis ia juga menjadi kepala Commonwealth. Pada 1965, Sekretariat Commonwealth didirikan, bermarkas di London.

Elizabeth menekankan bahwa organisasi yang dikepalainya itu bukanlah wujud lain dari imperialisme. “Commonwealh tidak punya kemiripan dengan kerajaan-kerajaan di masa lalu. Ini adalah konsep yang sepenuhnya baru yang dibangun dari kualitas tertinggi semangat manusia: persahabatan, kesetiaan, dan hasrat akan kebebasan dan perdamaian.”

Pada zamannya asosiasi ini memang bisa dibilang cukup progresif. Mereka aktif mengutuk diskriminasi rasial—kelak diabadikan dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Commonwealth atau Deklarasi Singapura (1971) dan Lusaka Declaration on Racism and Racial Injustice (1979). Mereka juga menekan Afrika Selatan karena kebijakan Apartheid, termasuk pernah menjatuhkan sanksi ekonomi.

Pada dekade 1980-1990, mereka gencar menyerukan keringanan utang bagi negara-negara miskin dan kerentanan mereka akan risiko diskriminasi layanan finansial oleh negara-negara kaya OECD.

Sebagaimana dipuji dalam artikel BBC, kekuatan Commonwealth berasal dari otoritas moral yang mereka junjung. Mereka bahkan menangguhkan keanggotaan sejumlah negara yang dipandang melanggar nilai-nilai hak asasi dan demokrasi: Nigeria (1995) yang rezim militernya memvonis mati para aktivis, Fuji (1987, 2000) gara-gara kasus kudeta, Zimbabwe (2002) karena penyelenggaraan pemilu bermasalah.

Pada kasus Zimbabwe, negara tersebut akhirnya memutuskan keluar dari Commonwealth. Gambia juga sempat keluar pada 2013. Pasalnya, rezim otoriter Yahya Jammeh merasa kesal dikritik oleh organisasi yang disebutnya “institusi neokolonial” tersebut, meskipun 2018 pemerintah baru Gambia memutuskan bergabung kembali. Sementara keanggotaan Pakistan pernah ditangguhkan dua kali di bawah rezim militer Pervez Musharraf (2001-2008).

Commonwealth juga mengelola anggaran khusus, Commonwealth Fund for Technical Co-operation (CFTC), untuk membiayai program-program pengembangan sumber daya manusia. Sumber dananya bisa berasal dari sumbangan pemerintah. Pada Maret silam misalnya, pemerintah Australia menyumbangkan Rp17 miliar untuk proyek terkait pemilu yang sehat di kawasan Commonwealth.

Jadi, Apa Tujuannya?

Di balik misi-misi yang tampak positif, sejumlah pihak tetap mempertanyakan tujuan Commonwealth. Pada 2016 silam Economist merilis artikel yang menyatakan meski Commonwealth ingin memajukan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia di negara anggota, mereka tidak punya cukup mekanisme yang tepat untuk menciptakan perubahan.

Ambisi memajukan ekonomi juga tidak berjalan lancar karena mereka tidak punya banyak uang. Karena itu, meski Commonwealth suka berbangga karena ikut menyokong negara-bangsa kecil, pemerintah yang wilayahnya mungil dipandang lebih tertarik bekerja sama dengan organisasi yang lebih berduit seperti Uni Eropa.

Warga di sejumlah negara Commonwealth juga acuh tak acuh terhadap perhimpunan ini. Hal tersebut pernah diungkap lewat survei terhadap 6 ribu lebih penduduk Jamaika, Australia, Afrika Selatan, India, Kanada, Malaysia dan Inggris Raya pada 2009 silam. Kala itu hanya sepertiga responden yang bisa menyebutkan program-program atau aktivitas Commonwealth. Bahkan seperempat responden di Jamaika mengira Barack Obama sebagai pemimpinnya.

Temuan lain, penduduk di negara-negara ekonomi berkembang seperti India tetap menganggap Commonwealth lebih penting daripada kawasan sekitar mereka. Pandangan ini tidak berlaku di mata penduduk negara lebih maju seperti Australia.

Ketika survei dirilis, para perwakilan tengah bersiap menghadiri rapat dua tahunan Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM). Danny Sriskandarajah, direktur Royal Commonwealth Society, lembaga yang menyelenggarakan survei dan selama ini berusaha mempopulerkan kinerja Commonwealth, berharap ada hasil nyata dari pertemuan tersebut. Jika tidak, kata Sriskandarajah kepada ABC, “Commonwealth bakal terus merosot sampai terlupakan, yang hanya akan berakhir jadi semacam relik kolonial.”

Satu dekade setelah pernyataan Sriskandarajah, relevansi Commonwealth memang semakin dipertanyakan. Sebagai contoh, sampai 2018, 37 negara anggota masih memberlakukan undang-undang yang mengkriminalisasi komunitas LGBT, padahal mereka katanya dipersatukan cita-cita sama untuk membela hak asasi.

Selain itu, Commonwealth juga dipandang lebih menyokong kepentingan pemerintah Inggris semata. Hal ini tercermin dari insiden Windrush pada 2018. Sebagaimana dijabarkan oleh Afua Hirsch dalam artikel di TheGuardian, kala itu marak berita tentang ancaman deportasi terhadap anak-anak imigran asal negara-negara Commonwealth di kawasan Karibia. Orang tua mereka, disebut generasi Windrush, bermigrasi ke Inggris atas undangan pemerintah untuk mengisi kekosongan tenaga kerja kasar di Inggris setelah Perang Dunia II usai. Puluhan tahun kemudian para keturunan terancam dipulangkan karena dianggap imigran ilegal.

Meskipun pemerintah Inggris merasa bangga akan institusi Commonwealth, menurut Hirsch, ingar bingar Windrush sudah membuktikan betapa mereka masih memandang hina masyarakat yang berkulit hitam dan cokelat.

Pada akhirnya, Hirsch menyindir Commonwealth tak lebih dari “British Empire 2.0” karena sudah menyokong banyak kepentingan kaum berduit Inggris. Sebagai contoh, korporat-korporat Inggris menguasai sumber daya emas, permata, minyak, dan gas di benua Afrika dengan nilai total sampai 1 triliun dolar.

Hirsch juga mencatat bagaimana Commonwealth memberikan akses kepada Inggris terhadap rezim-rezim yang menawarkan pajak korporat rendah, ramah dengan aktivitas ekstraksi atau pertambangan, sampai surga pajak—sedangkan negara-negara Afrika masih merugi walaupun sudah disokong dengan banyak dana bantuan pembangunan.

Di sisi lain, Commonwealth tidak bisa dijadikan tempat bergantung hidup satu-satunya bagi Inggris. Dalam ulasan di Newstatesmanpada 2017 silam, Jonathan Lis mengkritik narasi yang digembar-gemborkan elite pemerintah Inggris bahwa Commonwealth bisa jadi kendaraan untuk menuju kebangkitan ekonomi Inggris pasca-Brexit. Menurut Lis, itu cuma imajinasi.

Salah satu alasannya, kerja sama Inggris dengan negara-negara Commonwealth tidak ada apa-apanya dibandingkan misalnya dengan Jerman yang mengekspor lebih banyak produk ke Afrika Selatan, India, atau bahkan sekutu Inggris, Selandia Baru. Pada waktu sama, negara-negara bekas koloni hari ini pun ogah tunduk pada agenda politik dan ekonomi Inggris sebagaimana era kolonial.

Daya Tarik Commonwealth

Lalu, jika penuh coreng-moreng, mengapa negara-negara Commonwealth tetap bertahan?

Menurut Keith Gottschalk dari University of Western Cape, tak lain karena daya tarik Commonwealth yang terletak pada soft power Inggris, terutama bahasa dan budayanya. Gottschalk mencontohkan bagaimana olahraga kriket dan rugbi tetap populer di negara-negara Commonwealth, padahal sepakbola menyerobot perhatian dunia. Hal ini juga ditunjukkan oleh Rwanda, bekas jajahan Prancis yang bergabung dengan Commonwealth pada 2009. Mereka lantas memperkenalkan olahraga kriket di sekolah sembari memperluas penggunaan bahasa Inggris.

Mengutip pandangan Philip Murphy di bukuThe Empire's New Clothes: The Myth of the Commonwealth (2018), terdapat semacam “komitmen pribadi di kalangan perwakilan negara bekas koloni di Commonwealth untuk menjunjung amnesia kolektif.” Pasalnya, sejumlah tokoh pemimpin yang pro-Commonwealth punya riwayat direpresi atas nama monarki Inggris. Sebagai contoh adalah aktivis anti-kolonial sekaligus Presiden Kenya, Jomo Kenyatta (berkuasa 1964-78), yang pernah dihukum berat karena terlibat dalam Pemberontakan Mau Mau melawan kolonial Inggris.

Pada akhirnya, Murphy menyangsikan relasi kolonial antara negara-negara bekas jajahan Inggris dan pemerintah Inggris bakal lenyap begitu saja. Terbukti oleh Barbados yang mencopot Ratu Inggris dari posisi kepala negara namun masih terikat dengan Commonwealth. Menurut Murphy, “identifikasi kultural” menjadi faktor penting yang membuat relasi Inggris dan bekas-bekas jajahannya tetap kuat meskipun Ratu Inggris bukan lagi kepala negara mereka.

Murphy juga menyorot bahwa relasi dengan monarki Inggris sudah memberikan semacam stabilitas, terutama bagi negara-negara Karibia yang hubungannya dengan Inggris bisa ditarik sampai ke abad ke-17.

Editor: Rio Apinino