tirto.id - Memasuki abad ke-14 Masehi, para pujangga Jawa Kuno perlahan mulai melepas hegemoni cerita India dalam karya sastra yang mereka tulis.

Jika sebelumnya teks-teks India dibumikan sedemikian rupa, maka pada periode ini ide-ide tulisan berlatar sosial budaya asli Jawa mulai disebarluaskan. Teks-teks lokal itu bahkan masih terdengar sampai hari ini, misalnya cerita Panji, Calon Arang, dan lain-lain.

Berbarengan dengan munculnya teks cerita-cerita lokal, karya sastra yang memuat peristiwa historis juga mulai dikembangkan, walau dalam genre puja sastra—karya sastra yang berisi puja-puji terhadap raja. Satu dari banyak puja sastrayang tersohor adalah Kakawin Nagarakrtagama.

Menurut Th. Pigeaud dalam Java in the Fourteenth Century. A Study in Cultural History The Nāgara Kŗtāgama By Rakawi Prapañca of Majapahit, 1365 A.D (1960-63), meski Prapañca sang penulis mengklaim bahwa tujuan penulisan kakawinitu "untuk menguji kemampuannya", karya sastra ini secara umum berisi puji-pujian terhadap Raja Hayam Wuruk melalui uraian sejarah kegemilangan pemerintahan serta silsilah keluarganya.

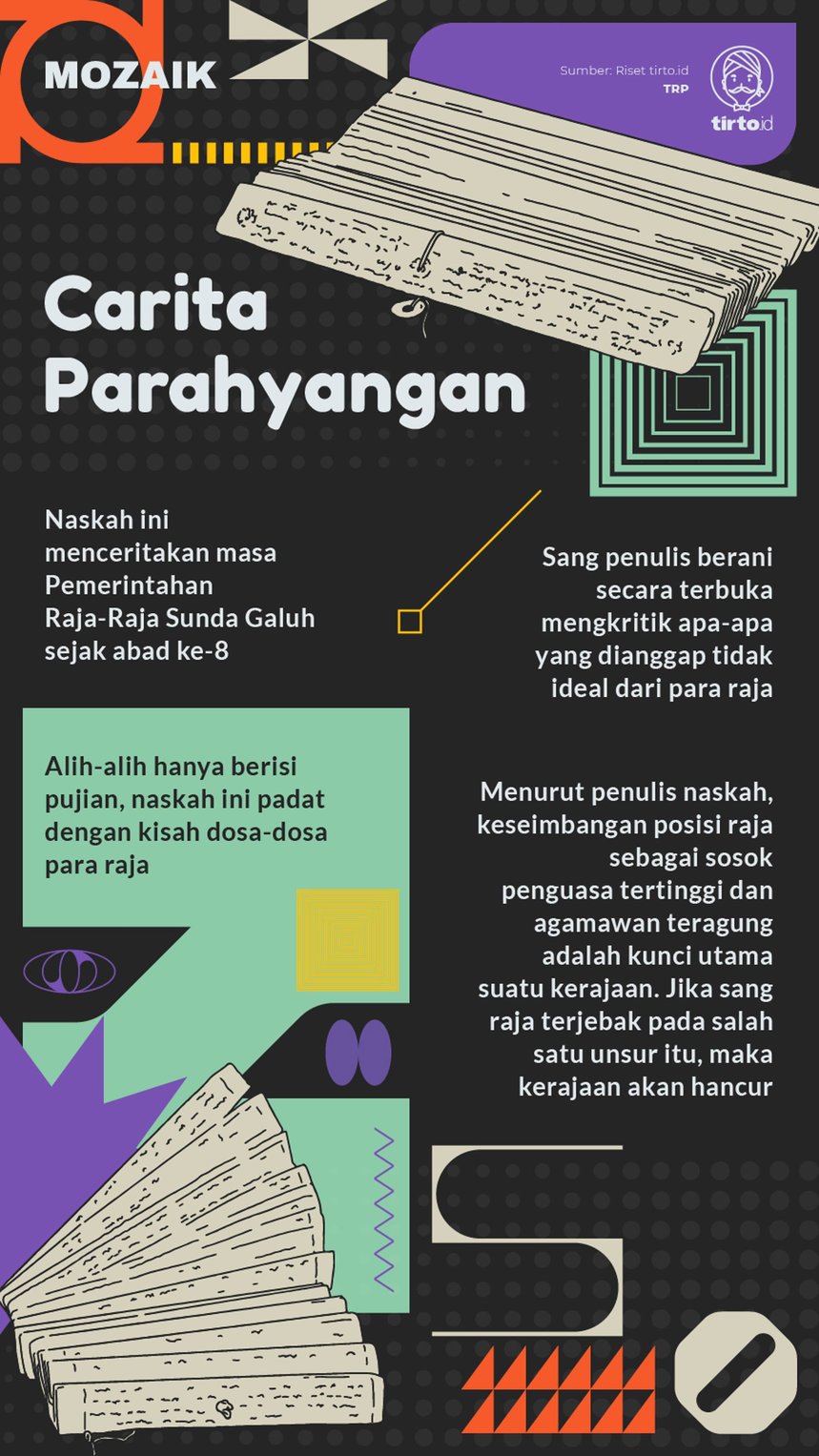

Tidak hanya muncul di Jawa, teks yang membicarakan soal raja-raja juga muncul di Tatar Sunda. Satu di antaranya adalah Carita Parahyangan yang ditulis pada abad ke-16.

Berbeda dengan Nagarakrtagama yang hanya menyinggung soal Hayam Wuruk dan raja-raja Majapahit lain yang hidup di abad ke-13 dan 14, linimasa peristiwa yang disebut dalam Carita Parahyangan merentang sampai masa pemerintahan raja-raja Sunda Galuh abad ke-8.

"Sumber tertulis utama yang masih menjadi acuan utama sejarah Sunda Kuna adalah naskah Carita Parahyangan, hanya saja Carita Parahyangan mulai bertutur sejak sekitar zaman tampilnya Raja Sanjaya yang disebutkan dalam isi Prasasti Canggal (732 M) yang ditemukan di daerah Sleman, Jawa Tengah", tulis Agus Aris Munandar dalam Tatar Sunda Masa Silam (2010).

Perbedaan lain yang cukup unik dari Carita Parahyangan dibandingkan dengan teks-teks puja sastra Jawa adalah bentuk uraian yang disampaikan. Tengara ini terlihat dari bagaimana manuskrip yang unicum (tanpa salinan) ini padat dengan kisah dosa-dosa para raja Sunda Galuh.

Kendati tidak pernah diketahui siapa yang menulis Carita Parahyangan, bisa dipastikan bahwa penulisnya seseorang oposan terhadap rezim-rezim bobrok Kerajaan Sunda-Galuh. Ia berani secara terbuka mengkritik apa yang dianggap tidak ideal dari para raja.

Raja-Raja Berdosa dan Dyah Pitaloka

Penulis Carita Parahyangan punya cara sendiri untuk menandai periode raja mana yang menurutnya tidak ideal. Pada kajian Atja dan Saleh Danasasmita berjudul Carita Parahyangan: Transkripsi dan Terjemahan (1981), penulis Carita Parahyangan pada lembar ke-42 menyinggung soal perilaku beberapa Raja Sunda yang menurutnya tidak elok.

Satu dari banyak raja yang disebut bersalah pada bagian itu adalah Sang Lumahing Hujung Cariang—"ia yang disemayamkan di Hujung Cariang"--ia disebut doyan merebut istri orang.

Raja lain yang dikritik adalah Rahyang Banga yang berkuasa empat generasi sebelum Sang Lumahing Hujung Cariang. Rahyang Banga disebut sebagai seseorang yang "mo makéyan agama bener" atau perilakunya dianggap di luar kebiasaan yang benar.

Musabab sang raja digelari dengan ungkapan itu karena ia membiarkan seorang agamawan yang tidak bersalah dibunuh di daerah perbatasan kerajaannya.

Catatan dosa terpanjang Raja Sunda yang disebut dalam Carita Parahyangan terletak pada bagian penceritaan mengenai Sang Ratu Saksi Sang Mangabatan ring Tasik yang berkuasa kira-kira pada masa akhir Kerajaan Sunda di abad ke-16, yang berarti tidak berjauhan dengan ditulisnya naskah ini.

Raja yang disebut disemayamkan di Palepengan ini melakukan banyak sekali kejahatan sehingga menyebabkan bencana bagi Kerajaan Sunda.

Ia dikisahkan telah melanggar prinsip estri larangan ti luaran dengan menikahi ibu tirinya sendiri. Juga sering membunuh orang yang tidak berdosa, merampas orang-orang yang lemah, dan tidak berbakti pada para sesepuh serta para pandita.

"Aja tinut dé sang kawuri, polah sang nata” atau "Jangan diikuti tingkah sang raja!" ujar sang penulis Carita Parahyangan.

Mengenai estri larangan ti luaran, orang Sunda masa kini sering mengartikannya sebagai larangan memiliki pasangan di luar orang Sunda—atau lebih spesifiknya orang Jawa.

Padahal penulis Carita Parahyangan secara tersirat menetapkan bahwa yang dimaksud estri larangan sebenarnya lebih merujuk pada memiliki pasangan yang bukan seharusnya.

Selain Sang Ratu Saksi Sang Mangabatan ring Tasik, pelanggar estri larangan yang disebut Carita Parahyangan juga dilekatkan pada ayahanda Sri Baduga Maharaja—sang Prabu Siliwangi yang terkenal.

Bahkan, kisah kasih yang terlarang menurut Carita Parahyangan juga sebenarnya lekat pada Putri Dyah Pitaloka yang gugur di Perang Bubat.

Oleh penulis Carita Parahyangan, Dyah Pitaloka dianggap egois karena ambisinya untuk menikahi Raja Majapahit harus dibayar dengan nyawa banyak orang--"gedé teuing papanumbasna".

Runtuhnya Kerajaan Sunda

Selain diarahkan pada pribadi raja-raja Sunda, kritik penulis Carita Parahyangan juga ditujukan pada keadaan yang berlangsung menuju kehancuran Kerajaan Sunda.

Menurut Agus Heryana dalam "Kekuasaan dan Kepemimpinan Berdasarkan Teks Naskah Kuna Sunda (2018), penulis Carita Parahyangan menggambarkan bahwa keseimbangan posisi raja sebagai sosok penguasa tertinggi dan agamawan teragung—dalam bahasa Sunda disebut ngaraja resi—merupakan kunci utama keberlangsungan suatu kerajaan.

Apabila sang raja terjebak pada salah satu anasir itu, maka kehancuran kerajaan tidak dapat terelakan.

Penulis Carita Parahyangan secara gamblang mengkritik hal itu pada rezim pemerintahan Prèbu Dèwata. Sang raja merupakan orang yang larut dalam ritual-ritual keagamaan, terutama dalam hal puasa dan bertapa.

Sayangnya, karena terlalu taat terhadap keagamaan, ia luput menyadari negerinya sedang dikepung oleh musuh, yakni Cirebon dan Banten. Serangan musuh malah mendapat perlawanan dari kalangan resi ketika perlahan melahap wilayah Kerajaan Sunda.

Penulis Carita Parahyangan mengkategorikan zaman menuju kehancuran Kerajaan Sunda pada abad ke-16 sebagai "zaman kali". Zaman ini disebut sebagai masa tidak ada lagi orang yang mengupayakan darma, bahkan orang cenderung mengumbar sikap yang melawan darma. Hal ini terjadi karena manusia terlalu lama hidup dalam kesenangan dan lupa akan kesejatian hidup.

Penulis Carita Parahyangan juga mengkritik masyarakat Sunda yang hidup dalam konsumerisme, dengan menyebut “tan igar yan tan pepelakan” (tidak senang kalau tidak mengonsumsi).

Masyarakat Sunda kemudian diistilahkan telah mengalami "Bwana alit sumurup ring ganal"atau "dunia halus telah lebur dalam dunia kasar", alias jatuhnya moral dan budi atas nafsu angkara.

Penulis: Muhamad Alnoza

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id