tirto.id - “Salah satu tanda sebuah rumah sedang dalam krisis adalah ketika anak-anaknya berkeliaran di rumah tetangga pada waktu makan dan ketika mereka akan mencari alasan untuk tidak pulang ke rumah di malam hari.”

Kalundi Serumaga menuliskan sepenggal ilustrasi di atas di laman New African. Ia punya perhatian yang mendalam terhadap masa depan Afrika yang sejak satu dekade belakangan mulai ditinggal oleh penduduk aslinya. Mereka menjalani migrasi besar-besaran ke Eropa atau Amerika Serikat “bukan untuk nanti kembali ke kampung halaman”, namun menetap di tanah harapan untuk selama-lamanya akibat “terpikat dengan uang dan pekerjaan yang lebih memadai”.

Migrasi orang Afrika ke benua lain sesungguhnya telah terjadi sejak beratus tahun silam. Guncangan stabilitas kawasan maupun pengaruh konflik di Timur Tengah telah menjadi dorongan besar bagi mereka untuk eksodus. Para imigran mempertaruhkan nyawanya di lautan saat berusaha menyeberang ke Eropa sebagai tujuan favorit, meski rekam jejaknya juga bisa ditemukan ke negara-negara sekitar Afrika lainnya.

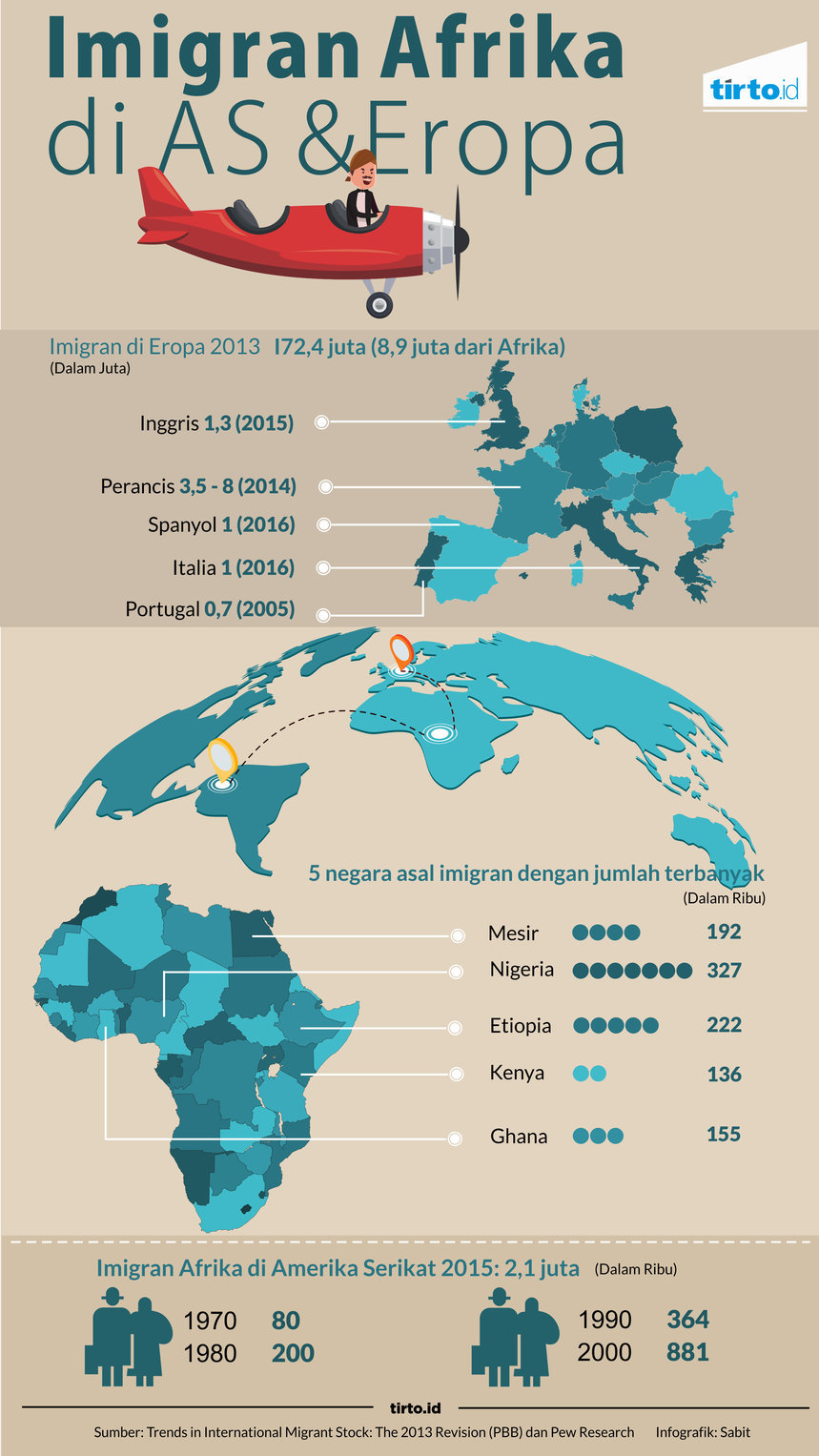

Menurut data Trends in International Migrant Stock PBB, pada 2013 ada total 72,4 juta imigran yang tinggal di Eropa dan 8,9 juta di antaranya (12 persen) berasal dari Afrika. Perancis punya populasi imigran Afrika yang diperkirakan berjumlah hingga 8 juta tiga tahun lalu dan kian bertambah sampai sekarang. Pengungsi perang lain juga banyak yang mendarat di Italia, Spanyol, atau Portugal. Beberapa lainnya ada yang meneruskan perjalanan ke Inggris, Jerman, Belgia, atau Swiss.

Sejak 1960-an, negara yang paling sering "mengirim" imigran ke Eropa adalah Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Selain ke Perancis, Belanda, Belgia, atau Jerman, pada 1980-an mereka mulai menuju Spanyol dan Italia. Sepanjang tahun 2000-2005 diperkirakan ada 440.000 penduduk Afrika yang migrasi ke Benua Biru.

Gelombang migrasi ke AS juga cukup besar dan dicatat Pew Research terus naik sejak era 1970-an. Pada 1970 jumlahnya hanya 80.000. Namun, 10 tahun setelahnya naik menjadi 200.000 hingga pada tahun 2000 sudah mencapai 881.000. Pada tahun 2015, menurut Biro Sensus AS, jumlah imigran Afrika telah mencapai 2,1 juta atau 4,8 persen dari total populasi. Pertumbuhan jumlah mereka jadi yang tercepat di antara kelompok lain sepanjang tahun 2000-2013 (41 persen).

Pertanyaan Kalundi sederhana saja: jika semua orang pergi, siapa yang akan mengolah lahan-lahan produktif di Afrika? Lahan-lahan kosong ini, dalam laporan sejumlah media besar, termasuk telah menjadi kekhawatiran Kalundi dalam beberapa tahun terakhir, pada akhirnya jatuh ke tangan korporasi multinasional besar yang bekerja sama dengan pemerintah berbagai negara untuk menjalankan proyek “pertanian raksasa”.

Paradoks

Menurut data The Land Matrix Initiative, telah terjadi akuisisi 422 lahan berskala besar di beberapa negara Afrika sejak tahun 2000. Total luasnya mencapai 10 juta hektare atau hampir seukuran Britania Raya. Afrika disebut sebagai kawasan yang paling ditargetkan oleh investor asing untuk bisnis agrikultur modern. Dalam beberapa kasus ada lahan produktif yang disewakan hingga 1 abad dengan harga tak adil: $1 per hektare per tahun. Kondisinya makin kompleks sebab melibatkan penegakan hukum yang lemah hingga kasus korupsi oleh pejabat lokal.

Afrika dipandang sebagai “perbatasan terakhir” (last frontier) bagi korporasi seluruh dunia khususnya bagi industri agrikultur skala masif sebab banyak negara yang memerlukan tambahan produksi energi dan pangan untuk bisa bangkit lagi dari krisis tahun 2008. Para pemainnya berasal dari negara-negara ambisius seperti Cina, India, dan Arab Saudi yang juga dikenal sebagai importir bahan makanan mentah maupun jadi.

Baca juga: Musim Konflik Agraria yang Tak Pernah Berakhir

Situasinya penuh paradoks. Etiopia adalah salah satu negara termiskin dan memiliki jutaan penduduk paling kelaparan di dunia, tetapi beberapa tahun lalu pemerintahnya menawarkan tiga juta hektare lahannya kepada korporasi asing untuk digarap.

Dalam laporan mendalam Guardian tujuh tahun silam, John Vidal berkunjung ke lahan hijau seluas 1.000 hektare di Awassa, 22 mil dari Addis Ababa, yang dimiliki oleh jutawan Arab Saudi kelahiran Etiopia, Sheikh Mohammed al-Moudi, yang pernah masuk daftar 50 orang terkaya di dunia. Rencana yang ia ungkapkan kala itu adalah menggelontorkan dana sebesar $2 juta untuk membuka 500.000 hektar lahan lain, dan hingga kini telah terealisasi sebagian.

Untuk mengerjakan lahan maha luas itu ia mempekerjakan kurang lebih 10.000 buruh. Dari tangan mereka tumbuh gandum, padi, sayur mayur, dan komoditas lain. Proyek ini juga melibatkan insinyur dari Spanyol hingga Belanda. Hasilnya mencapai 50 ton lebih bahan makanan tiap harinya. Meski demikian, produk tersebut bukan untuk pasar Etiopia, melainkan untuk pasokan toko swalayan dan restoran di Dubai, Jeddah, dan tempat-tempat lain di Timur Tengah.

Selain Awassa, nasib serupa menimpa Gambela di Etiopia bagian barat. Sepertiga wilayah Gambela telah disewa untuk 50 tahun ke depan oleh perusahaan makanan asal Bangaluru, India, bernama Karuturi Global. Pembukaan hutan telah memusnahkan berhektar-hektar kawasan pepohonan, sungai-sungai dialihkan untuk mengaliri perkebunan, dan bahkan terjadi pemindahan area tinggal penduduk desa demi perkebunan bunga, kelapa sawit, dan sawah.

Baca juga: Proyek Infrastruktur Jokowi Jadi Biang Konflik Agraria

Tapi Etiopia bukan pengecualian. Ada lebih dari 20-an negara Afrika lain yang tanah suburnya telah dibeli atau disewakan kepada korporasi multinasional untuk proyek agrikultur modern. Vidal menyebutnya sebagai “perubahan kepemilikan terbesar sejak era kolonial”.

Sejak 2008, investor Saudi membeli banyak lahan produktif di Sudan, Mesir, Ethiopia dan Kenya. Liberia dilaporkan telah menandatangani konsesi dagang serupa untuk hampir sepertiga dari wilayah nasionalnya dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu di Mozambik utara ada Proyek ProSAVANA di mana area seluas Austria plus Swiss disewa oleh perusahaan asal Brazil dan Jepang untuk proyek agrikultur penghasil kedelai dan jagung impor, demikian dalam laporan The Sydey Morning Herald.

2,8 juta hektar atau setara dengan setengah dari lahan pertanian Republik Demokratik Kongo sedang disewakan kepada Cina untuk menanam berbagai komoditas, termasuk kelapa sawit untuk produksi biofuel. Perusahaan Korea Selatan Daewoo juga telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Madagaskar untuk sewa lahan seluas 1,2 juta hektar atau setara dengan setengah dari total lahan produktif di negara tersebut.

Baca juga: Konflik Agama jadi Dalih Kasus Perebutan Lahan di Myanmar

Korsel juga bermain di Sudan, negara yang sedang memulihkan diri dari perang sipil berkepanjangan. Perusahaan Korsel membeli 700.000 hektar lahan di Sudan bagian utara untuk menanam gandum. Uni Emirat tak mau kalah, Mereka membeli 750.000 hektar lahan di kawasan lain Sudan, sementara Arab Saudi mengambil bagian seluas 42.000 hektar di Provinsi Nile.

India, yang punya penduduk terbesar kedua di dunia, juga menjalankan manuver yang sama agar bisa mengamankan bahan pangan rakyatnya di masa depan. Sebuah perusahaan India, yang didukung dengan pinjaman dari pemerintah, telah membeli dan menyewa total beberapa ribu hektar lahan di Etiopia, Kenya, Madagaskar, Senegal, dan Mozambik. Lahan-lahan itu mereka tanami padi, tebu, jagung, dan lain-lain yang hasil panennya dikirim ke pasar India sendiri.

Kolonialisme Gaya Baru

Tentu banyak pihak yang mengecam fenomena ini sebagai “kolonialisme gaya baru” sebab memaksa orang-orang lokal keluar dari lahannya sendiri dan mengekstraksi sumber daya alam orang lain. Perampasan lahan kian sering dialami petani kecil yang tak berdaya menghadapi kekuatan negara yang berkolaborasi dengan korporasi besar.

Dalam catatan Nyikaw Ochalla, orang asli Anuak yang turun temurun tinggal di wilayah Gambela, Etiopia, kasus di lapangan tipikal. Aktivis lingkungan yang tinggal di Inggris namun tetap menjalin komunikasi dengan para petani lokal itu berkata pada Guardian bahwa hampir semua lahan di Gambela sudah diakuisisi oleh pebisnis asing. Orang-orang lokal menjaga lahan yang tersisa dengan susah payah sebab menghadapi propaganda pemerintah yang mengatakan bahwa lahan mereka adalah kawasan tak berpenghuni.

"Perusahaan asing tersebut tiba dalam jumlah besar, merampas tanah yang telah mereka (orang asli) gunakan selama berabad-abad. Tidak ada konsultasi dengan penduduk asli. Kesepakatan dilakukan secara diam-diam. Satu-satunya hal yang disaksikan masyarakat setempat adalah orang-orang datang membawa banyak traktor lalu menyerang kepemilikan tanah mereka,” katanya.

Lahan keluarga Ochalla juga termasuk yang diambil alih. Orang-orang di kampungnya kini bekerja untuk perusahaan India. Masa-masa bertani di tanah sendiri, menghasilkan panen secukupnya, dan dalam sistem yang lebih berkelanjutan, bak bulan madu yang telah berakhir.

“Tanah mereka diambil paksa tanpa kompensasi sepeser pun. Orang-orang tak percaya atas apa yang terjadi di hadapan mereka. Ribuan orang akan terpengaruh, sebagian dari mereka bisa makin terjerumus dalam bencana kelaparan.”

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Akhmad Muawal Hasan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id