tirto.id - Tak bisa dipungkiri, listrik telah menjadi bagian krusial dalam kehidupan manusia sehari-hari. Namun, sampai hari ini, metode untuk menghasilkan listrik masih kerap jadi perdebatan sengit. Pasalnya, pembangkit listrik tenaga fosil yang tidak terbarukan ini dianggap kotor, mencemari dan merusak lingkungan.

Sejak beberapa dekade terakhir, desakan untuk beralih ke sumber energi terbarukan terus menguat. Pembangkit listrik tenaga surya, tenaga air, hingga tenaga panas bumi, yang semua masuk dalam Energi Baru Terbarukan (EBT), mulai beroperasi.

Jumlahnya terus bertambah, seiring kebutuhan akan energi bersih yang makin terasa mendesak. Tentu saja, metode penggunaan energi terbarukan, terutama panas bumi, masih tetap mengundang perdebatan di sana-sini. Hal ini, sebagian besar, dikarenakan kurangnya edukasi bagaimana sumber energi ini “dipanen”.

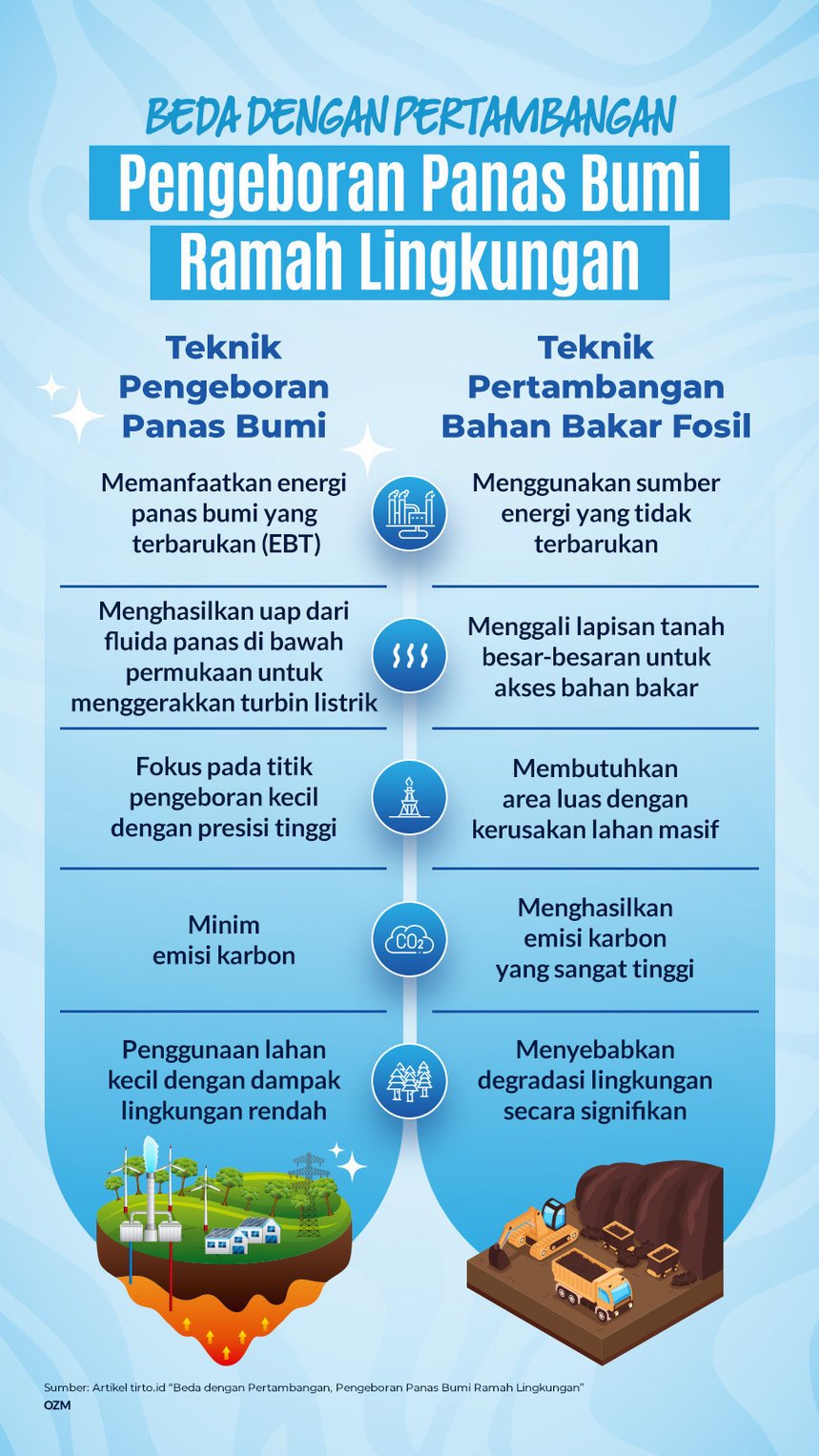

Energi surya dianggap bisa merusak lingkungan. Begitu pula energi panas bumi, yang diperoleh dari pengeboran. Ketidaktahuan ini membuat banyak orang berpikir pengambilan energi panas bumi ini membuat kerusakan dalam skala masif seperti pertambangan energi fosil.

Teknik Pengeboran Panas Bumi

Berbeda dari bahan bakar fosil yang merupakan kekayaan alam tidak terbarukan, panas bumi merupakan EBT dengan nilai potensi sekitar 28,5 gigawatt (GW) setara dengan 40 persen potensi panas bumi dunia. Namun hingga 2019, pemanfaatannya baru mencapai 2,1 GW atau 7,5 persen dari keseluruhan yang ada.

Persiapan dan perencanaan untuk mengambil energi panas bumi memakan waktu yang tidak sebentar. Pasalnya, studi geologi dan geofisika dilibatkan untuk mengidentifikasi lokasi dengan potensi sumber panas bumi yang tinggi, dalam skala lahan yang cenderung lebih kecil dan presisi.

Dengan begitu, eksekusinya tidak menebar galian lubang, sehingga perlu melibatkan analisis terhadap struktur geologi, suhu bawah permukaan, dan karakteristik sumur air (reservoir).

Setelah persiapan yang matang, barulah konstruksi dimulai dengan menggunakan alat bor untuk mengebor lubang ke dalam kerak bumi hingga kedalaman 450 sampai 3.000 meter untuk selanjutnya memasang selubung sumur. Begitu selesai dengan tahap ini, penukar panas yang terdiri dari serangkaian pipa dimasukkan ke dalam sumur untuk mengalirkan fluida (seringkali air) melalui sumur dan mentransfer panas ke permukaan.

Fluida yang dipompa ke dalam dan dipanaskan oleh batuan panas di dasar bumi menghantarkan fluida panas yang mencapai permukaan dalam bentuk uap. Selanjutnya, ekstraksi inilah yang dapat memutar turbin yang terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik.

Lebih lanjut, peneliti di Laboratorium Geotermal Institut Teknologi Bandung (ITB), Ali Ashat, menyampaikan bahwa dampak lingkungan dari metode pengeboran energi panas bumi juga relatif jauh lebih kecil ketimbang PLT lain.

Soal luasan lahan yang digunakan, misalnya. “Wilayah kerja PLTP memang luas, tapi luas fasilitas kerjanya relatif kecil. Sebab fasilitas kerja ini tidak melebar melainkan masuk ke dalam bumi. Di luar fasilitas, maka tanah akan dibiarkan sebagaimana mulanya. Yang hutan, ya tetap jadi hutan. Yang kebun juga,” kata Ali kepada Tirto, Senin (20/01/2025).

Contoh dari pemanfaatan panas bumi di Indonesia dapat ditemukan di Pulau Flores yang memiliki potensi besar panas bumi yang tersebar di 17 lokasi dengan sumber daya 402.5 Megawatt elektrik (MWe) dan cadangan 527 MWe.

Salah satu dari titik tersebut berada di Ulumbu, Kabupaten Manggarai, yang telah beroperasi sejak 2012. Listrik dari PLTP Ulumbu bahkan menjadi pemasok daya untuk Kabupaten Manggarai, sebuah infrastruktur strategis di tengah banyaknya daerah yang belum dialiri listrik.

Selain menjadi sumber energi untuk pembangkit listrik, panas bumi juga potensial untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata. Dalam ilmu geologi, ada yang disebut sebagai manifestasi panas bumi. Jika dijelaskan secara sederhana, manifestasi panas bumi adalah gejala di permukaan bumi yang jadi pertanda adanya potensi panas bumi. Ada beberapa contoh manifestasi panas bumi, mulai dari mata air panas, tanah beruap, hingga sulfur.

Sejak dulu kala, sebenarnya secara tidak sadar banyak atraksi wisata yang mengandalkan manifestasi panas bumi ini. Kawah Ijen, misalkan. Setiap tahunnya, ratusan ribu wisatawan mendatangi keindahan kawasan yang terletak di Bondowoso-Banyuwangi, Jawa Timur ini. Kawasan ini juga menghasilkan endapan sulfur yang populer disebut belerang. Setiap hari ada sekitar 14 ton belerang yang ditambang untuk bahan campuran kosmetik dan obat-obatan.

Selain Ijen, ada banyak tempat lain yang jadi kawasan wisata. Di Jawa Tengah ada dataran tinggi Dieng, di Sulawesi Utara ada Taman Pendidikan Panas Bumi Lahendong, di Jawa Barat ada banyak pemandian air panas seperti di Ciater dan Cipanas, hingga beberapa sumber mata air panas yang ada di Pulau Buru, Maluku.

Berbeda dengan Teknik Pertambangan

Untuk dapat mengambil manfaat dari panas bumi, teknik pengeboran dalam elektrifikasi itu memakan proses panjang dan harus prudent, ia berjalan dengan efisien. Dibandingkan pertambangan energi fosil yang menggunakan penggali, bahkan peledak, pengeboran energi panas bumi dilakukan dengan mesin bor.

Demikian pula dengan dampaknya terhadap lingkungan. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwasanya pertambangan seringkali tidak hanya mencemari, tetapi merusak lingkungan. Sementara teknik pengeboran panas bumi, tidak menciptakan dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan.

Lembaga Energy Information Admission Amerika Serikat (EIA) menyebut bahwa emisi yang dihasilkan oleh PLTP rendah. Menurut mereka, emisi yang dihasilkan PLTP ini sekitar 99% lebih rendah karbon dioksida ketimbang pembangkit listrik tenaga fosil.

Department Energi Amerika Serikat juga menulis hal serupa. Menurut departemen yang mengurus serba-serbi energi ini, PLTP menghasilkan emisi rendah, dan sebagian besar hanya melepas uap. Hal ini, ujar mereka, membuat PLTP merupakan sumber energi bersih untuk listrik

Belum lagi, teknik pertambangan meninggalkan lubang-lubang galian yang besar dengan penurunan kondisi tanah, sedangkan teknik pengeboran tidak mengakibatkan dampak signifikan, terkecuali uap air yang dapat naik ke permukaan, yang tergolong wajar mengingat digunakannya pompa.

Departemen Energi Amerika Serikat mencatat PLTP memiliki desain yang kompak dan menggunakan lebih sedikit lahan per gigawatt hours (404 m²) dibandingkan dengan batu bara (3.642 m²), angin (1.335 m²), atau pembangkit listrik tenaga surya (3.237 m²).

Karena itulah, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Indonesia menyatakan bahwa salah satu sumber energi terbarukan yang harus diprioritaskan pada 2025 adalah panas bumi. Total target pemanfaatan diproyeksikan mencapai 7,2 GW.

Dari 2014 hingga 2024, tercatat penambahan kapasitas PLTP telah mencapai 1,2 GW sehingga total kapasitas terpasang panas bumi menjadi 2,6 GW. Besaran ini berkisar 11 persen dari total potensi panas bumi nasional, menghasilkan kontribusi 5,3 persen dalam bauran energi sekaligus menempatkan Indonesia sebagai produsen listrik panas bumi terbesar kedua di dunia. Peningkatan ini juga menandai komitmen Indonesia dalam Net Zero Emission (NZE) yang menjadi target pada 2060.

Editor: Tim Media Service