tirto.id - "Aku tak tahu kenapa, kalau aku merencanakan rute perjalananku terlalu berhati-hati, jadinya malah ambyar. Sedangkan kalau aku enteng saja jalan tanpa banyak mikir, aku malah sampai tanpa masalah."

Si tua John Steinbeck sedang bingung. Tapi ini bukan yang pertama. Pada mulanya dia kalut. Apakah harus dia menjalani perjalanan yang tampaknya tak bakal nyaman ini. Dia sudah berumur setengah abad lewat satu windu. Tenaga tak lagi prima. Anak tertuanya, bertahun-tahun setelah sang ayah mangkat, bilang kalau Steinbenck sedang sekarat dan perjalanan terakhir yang ingin dilakukannya adalah melihat Amerika Serikat untuk yang terakhir kali. Tanah yang amat dia cintai sekaligus dia benci.

Tapi dasar kepala batu. Setelah badai hampir mengoyak rumah peristirahatannya di tepi danau, Steinbenck membulatkan tekad. Dia mengemas semua perlengkapan ke dalam camper yang dinamai Rocinante, kuda yang menemani Don Quixote. Namun dia tak mau dikoyak sepi sendirian. Maka dia mengajak satu kawan perjalanan. Bukan seorang, tapi seekor anjing pudel Prancis bernama Charley.

Keputusan Steinbeck mutlak benar. Charley tak rewel. Tak cerewet layaknya manusia. Tak ngomel kalau kelaparan. Tak protes meski mandi tanpa shower dan air panas. Juga tak mutung kalau kesasar dan ada aral di jalan. Charley juga pasrah saja ikut rute yang diambil kawannya, si Steinbeck. Entah itu berujung pada destinasi yang dituju, atau nyasar ke hektaran kebun kentang yang ditanami oleh para Canucks—bahasa slang untuk menyebut para petani Kanada.

Menurut Steinbeck, Charley sering lebih cakap ketimbang kebanyakan manusia. "Charley itu anjing yang unik. Hidupnya tidak mengandalkan taring dan otot belaka. Dia menghargai hak-hak kucing, meski sama sekali tak menyukai mereka. Ketakutan terbesarnya adalah seseorang menyuruhnya berburu kelinci. Charley adalah anjing penuh ketenangan dan kedamaian," kata Steinbeck.

Meski tampaknya perjalanan ala Steinbeck ini menyenangkan, perjalanan seorang diri itu bukanlah kegiatan yang wajar pada masa itu. Perjalanan seorang diri lekat dengan citra perjalanan ala pertapa dan pengembara: perlu nyali besar, modal nekat, tahan kesepian, dan wajib punya ketahanan dobel menghadapi penderitaan sepanjang jalan.

Ghalibnya, orang lebih suka berjalan bergerombol. Jalan beramai-ramai menjanjikan kemapanan. Pasti ada kawan ngobrol. Biaya perjalanan pun bisa lebih murah. Di tengah jalan, Steinbeck bertemu dengan para petani kentang dari Kanada yang kerja di Amerika. Lagi-lagi mereka bergerombol.

"Mereka melanglangbuana dan berkemah dalam kelompok besar, keluarga, sanak saudara, bahkan kayaknya satu suku: lelaki, perempuan, anak laki, anak perempuan, dan anak kecil juga," tulis Steinbeck.

Perjalanan beramai-ramai memang salah satu bentuk paling purba dalam industri pariwisata. Istilahnya adalah mass tourism. Pariwisata massal. Karakteristiknya adalah: para wisatawannya datang beramai-ramai, ke suatu tempat yang populer. Biasanya mereka berkelompok. Seperti kata Steinbeck. Bisa kelompok teman, keluarga, tetangga RT/RW, sampai satu suku. Budaya ini kemudian juga melahirkan biro perjalanan yang menawarkan berbagai paket wisata.

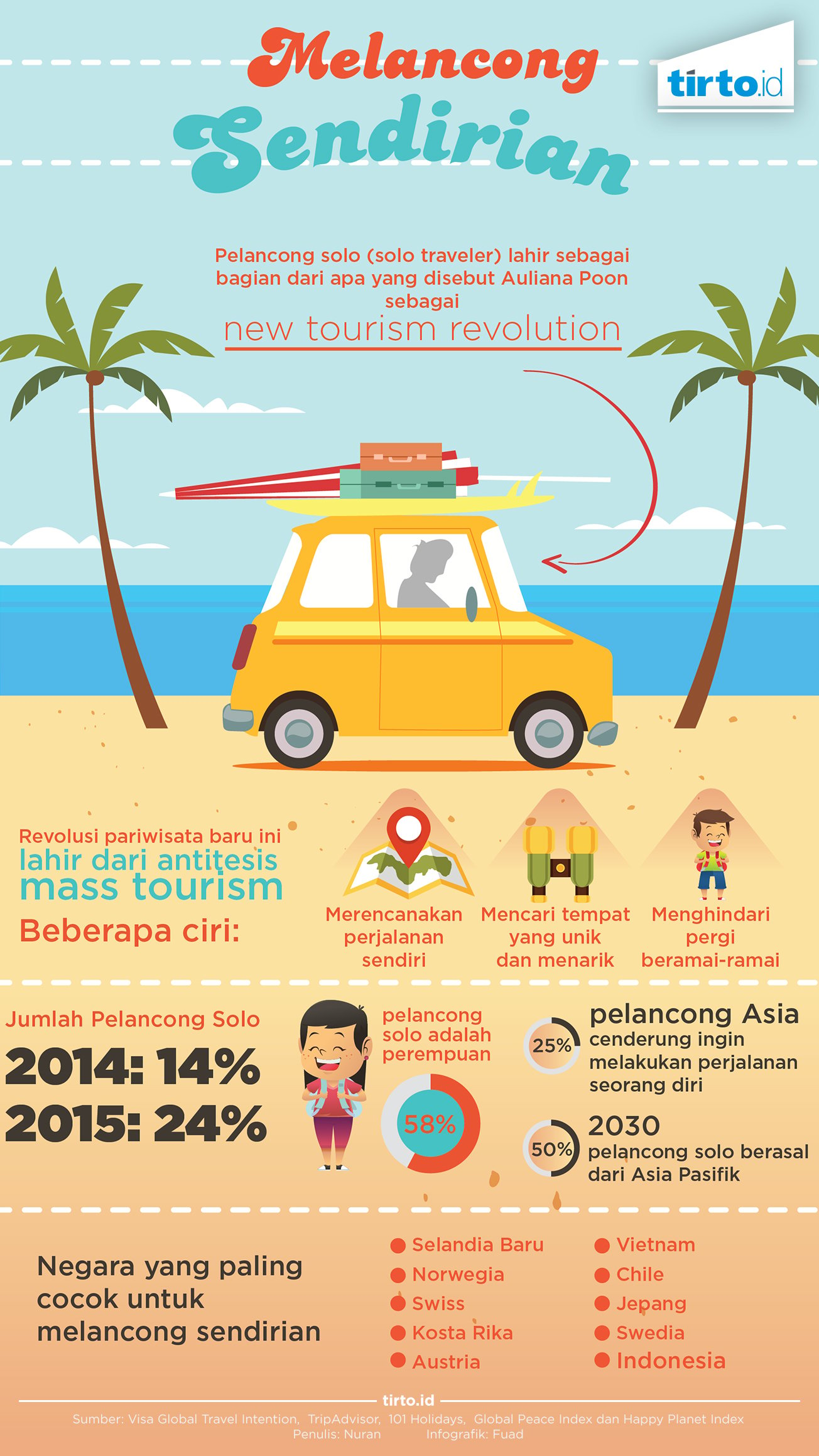

Tapi pariwisata massal ini kemudian melahirkan kejenuhan. Lahirlah bentuk tandingan. Aulia Poon dalam jurnal berjudul The "New Tourism" Revolution, menyebut tandingan ini sebagai gerakan pariwisata baru: New tourism. Salah satu cirinya adalah hadirnya internet dalam pemasaran. Selain itu, mayoritasnya adalah wisatawan berusia muda, yang enggan mengikuti para pendahulunya.

Tahun lalu, Visa Global Travel Intentions mensurvei 13.000 pelancong dari 25 negara. Dari survei itu diketahui bahwa 24 persennya melakukan perjalanan seorang diri pada liburan terakhirnya. Jumlah itu naik 10 persen ketimbang tahun 2013.

Sebenarnya angka 24 persen itu bukanlah angka yang besar. Ini tanda kalau perjalanan seorang diri masih menghadirkan ketakutan dan ketidakpastian. Bagaimana kalau nanti saya kesasar? Bagaimana kalau nanti saya diculik? Bagaimana nanti kalau saya dipalak, dirampok, bahkan dimutilasi macam di film Hostel? Perjalanan seorang diri memang tak pernah mudah. Bahkan Ibn Battuta, John Steinbeck, hingga Jack Kerouac sekalipun masih membutuhkan kawan perjalanan.

Sebenarnya ketimbang memikirkan paranoia yang tak perlu, yang harus kita ingat adalah: meski berjalan seorang diri, kita tak pernah benar-benar sendirian. Kita akan bertemu orang lain di jalan. Penjual asongan, tukang becak, penjual bakmi babi, penjaja rokok ketengan, polisi lalu lintas, tukang parkir, tukang cuankie, mamang bengkel, preman pengkolan, hingga pelancong lain.

Perjalanan seorang diri tentu adalah pilihan. Meski jumlahnya masih kecil, trennya cenderung meningkat. Dan tak menutup kemungkinan akan terus meningkat di masa depan, terutama dari kawasan Asia Pasifik. Hal ini didorong oleh semakin banyaknya kelas menengah berusia muda yang menggemari traveling. Mereka menganggap traveling adalah gaya hidup.

Dari survei Trip Advisor, diperkirakan pada 2030 nanti sekitar 50 persen pelancong solo berasal dari Asia Pasifik. Saat ini, menurut survei yang sama, sekitar 25 persen pelancong dari Asia memang lebih suka melakukan perjalanan seorang diri.

Menariknya, melancong sendirian tak lagi didominasi kaum lelaki. Dari survei situs 101 Holidays, sekitar 58 persen pelancong solo adalah perempuan. Ini artinya perempuan sudah semakin nyaman berpergian sendiri. Begitu pula sikap dunia yang sudah mulai bergeser jauh dari sikap konservatif, kecuali di beberapa negara tertentu.

Untuk tujuan, tak bisa dipungkiri kalau negara dengan keamanan yang tinggi masih menjadi destinasi favorit para pelancong solo. Peringkat dari lembaga Global Peace dan Happy Planet menjadi salah satu acuannya. Dari peringkat yang disusun dua lembaga itu, ada 10 negara yang paling cocok untuk solo traveling. Peringkat pertama adalah Selandia Baru. Kemudian diikuti Norwegia. Indonesia masuk dalam peringkat 10. Tidak buruk, karena ini artinya Indonesia termasuk negara yang mampu memberikan rasa aman bagi pelancong solo.

Pada akhirnya, model perjalanan nyaris sama dengan selera makan, musik, dan pakaian. Tak bisa diperdebatkan. Yang suka keramaian, tentu akan lebih memilih pergi berkelompok. Tapi beberapa lebih suka berjalan sendirian karena beberapa alasan. Kamu tak perlu ribet mencocokkan jadwal dengan rekanmu, misalkan. Atau tak perlu merasa terganggu dengan ocehan kawanmu, padahal kamu sedang ingin melamun dan merenung macam filsuf.

Berjalan sendirian atau tidak, itu terserah anda saja. Yang tak bisa dipungkiri adalah: berjalan sendirian bisa memberikan pengalaman yang tak bisa anda dapatkan dalam perjalanan ramai-ramai. Oleh karenanya, buku-buku perjalanan terbaik dihasilkan oleh para pelancong solo. Mulai dari Travels With Charley, The Great Railway Bazaar, The Geography of Bliss, Notes from Small Island, In Patagonia, The Art of Travel, hingga tentu saja yang paling luhur: On the Road.

Bisa jadi karena mereka, para pejalan solo itu punya banyak waktu yang cukup untuk merenung. Menjala intisari kehidupan. Dalam kasus Steinbenck, dia mendapatkan pengalaman kudus itu ketika merenung bersama Charley di suatu sore yang temaram.

"Dari pengalamanku, dalam beberapa hal Charley lebih cerdas ketimbang aku. Tapi soal lain, dia memang cuek bukan kepalang. Dia tak bisa membaca, tak bisa menyetir mobil, dan jelas tak bisa matematika. Tapi kalau soal penciuman dan mengencingi area kekuasaannya, dia tiada tandingannya."

"Oh tentu saja cakrawala berpikirnya terbatas. Tapi memangnya seberapa luas cakrawala berpikirku, sih?"

Penulis: Nuran Wibisono

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti