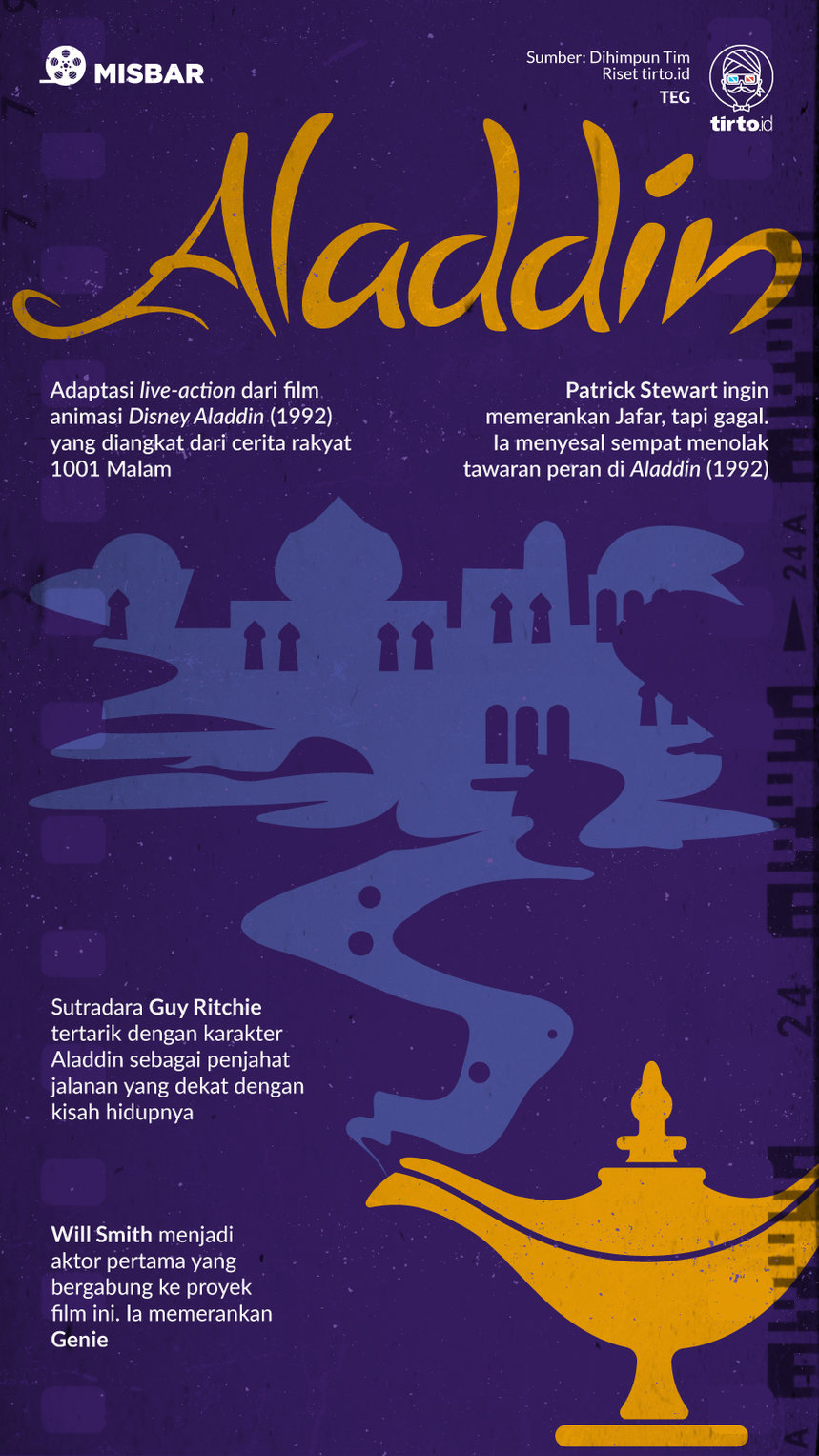

tirto.id - Disney sedang membombardir publik dengan versi live-action dari film-film animasi klasiknya. Setelah Dumbo (2019), Beauty and the Beast (2017), dan Cinderella (2015), kini menyusul Aladdin (2019). Setelah Aladdin mereka berencana menerbitkan sekitar 10 live-action remake hingga 2020. Empat di antaranya adalah Lion King, Mulan, Peter Pan, dan Pinocchio.

Pertanyaannya: mengapa? Jawaban sederhananya, tentu saja, jualan nostalgia.

Menyulap barang klasik dengan keajaiban CGI adalah langkah yang menguntungkan pada masa kini. Jika bukan profit besar, setidaknya ini kerjaan aman. Rata-rata studio besar kini menghindari pertaruhan melalui cerita baru.

Disney beruntung sebab pernah mengalami masa jaya dengan menghidupkan karakter-karakter legendaris ke layar lebar. Beberapa di antaranya adalah karakter orisinl. Hak cipta sudah ada di genggaman tangan. Adaptasi live-action tinggal menunggu momentum yang dirasa pas.

Mengingat jumlah rilisannya berjubel, boleh dikatakan Disney bersikap rakus dalam proyek jangka panjang ini. Prinsipnya tidak jauh berbeda dengan Marvel Cinematic Universe (kemudian dicontoh DC Extended Universe), yang sejak satu dekade terakhir berupaya "menghidupkan" karakter-karakter komiknya.

Alladin tahun 1992 bukan film terbaik di masa kejayaan animasi kedua Disney. Namun, karakter-karakter dan lagu pengiringnya mengandung daya tarik yang awet. Aktor Robin Williams, misal, mampu menghidupkan jin biru Genie, sementara "A Whole New World" menjadi soundtrack yang merajai tangga-tangga lagu.

Aladdin tahun 2019 menyuguhkan cerita yang sama, sehingga keliru jika Anda datang ke bioskop dengan harapan menonton narasi baru.

Film yang disutradarai Guy Ritchie ini masih memusatkan perhatiannya pada Aladdin (Mena Massoud), pemuda yatim piatu yang mencari makan dari hasil mencuri.

Saat aksi kriminalnya ketahuan, ia mesti kabur dari aparat keamanan kerajaan Agrabah lewat aksi parkour: meloncati pagar, mendaki tembok rumah bertingkat, mengelabui orang-orang, dibantu oleh monyet kecilnya Abu.

Aladdin selalu selamat. Namun reputasinya sebagai pencuri ulung sudah jadi rahasia umum. Plothole pertama muncul: jika memang merugikan keamanan warga, kenapa ia tidak diburu secara serius untuk kemudian diamankan? Toh Aladdin bukan Batman yang jago menyembunyikan identitas.

Jawabannya karena Aladdin adalah protagonis, sehingga ia dikesankan mencuri karena dipaksa oleh keadaan ekonomi. Maklum, ia dijuluki “tikus jalanan”, tapi hatinya masih murni. Aladdin kerap membagikan makanan hasil menjual barang curian kepada kaum gelandangan pasar Agrabah.

Suatu hari nasib mempertemukan Aladdin dengan Jasmine (Naomi Scott), putri Sultan yang sedang memberi roti kepada gelandangan pasar.

Jasmine merahasiakan identitasnya, dan keluar istana diam-diam sebab sebenarnya dilarang oleh sang ayah. Ia memberontak sebab bercita-cita jadi Sultan selanjutnya, yakni Sultan yang mampu mengatasi penderitaan rakyat.

Plothole kedua muncul: apa harus dengan menyembunyikan identitas? Apa cukup dengan membagi roti sementara ia punya modal besar untuk memperbaiki sistem ekonomi hingga menciptakan program pengentasan kemiskinan berkelanjutan?

Dalam imajinasi saya, film ini sebenarnya punya potensi untuk dikembangkan menjadi kisah baru.

Berangkat dari perang kelas (class war), misalnya, di mana Aladdin dan Jasmine memimpin people power melawan elite kerajaan yang sewenang-wenang karena dipimpin oleh orang jahat seperti Jafar (Marwan Kenzari).

Tapi kemudian saya tersadar bahwa ide-ide itu terlalu radikal untuk live-action dengan dua tujuan utama: kanal hiburan untuk penonton Disney generasi baru dan ajang nostalgia bagi penonton Disney generasi lama.

Sisanya sudah tak asing di telinga Anda. Aladdin jatuh hati pada Jasmine, tapi ia dihambat oleh status “tikus jalanan”, sehingga meminta bantuan jin lampu ajaib Genie (Will Smith), lalu Genie menyulapnya menjadi Pangeran Ali dari Ababwa.

Selain dramatisasi percintaan melalui rangkaian adegan musikal, konflik film digerakkan oleh upaya Jafar dalam merebut lampu ajaib. Sayangnya, selain akting Marwan menjadi yang terburuk di antara pemeran lain, motifnya selaku antagonis utama sungguh membosankan: ambisi berkuasa menjadi raja.

Film ini sangat dibantu oleh kehadiran Will Smith. Pada awalnya ia dihujat sebagai karena tampilan serba-birunya dalam trailer terlihat sangat aneh. Tapi di dalam film ia justru menjadi karakter yang nampak paling orisinal. Penyebabnya karena Will tidak berusaha meniru Genie versi Robin Williams. Ia tampil dengan membawakan sisi humorisnya yang khas. Kental nuansa konyol, kekanak-kanakan, dan bercitarasa hip-hop.

Aladdin, secara mengejutkan, berhasil membangkitkan tawa penonton. Lagi-lagi, semua berkat performa Will Smith. Sayangnya kharismanya juga lebih besar dari pasangan pemeran Aladdin, Mena Massoud. Tiap tampil berdua Menna selalu nampak dibayang-bayangi Will—yang seharusnya sebaliknya.

Nampak juga usaha film untuk menyelaraskan diri dengan situasi sosial-politik kekinian. Pertama, menghindari whitewashing.

Beberapa film adaptasi live-action dikecam karena memilih aktor berkulit putih untuk memerankan tokoh yang di versi orisinalnya (animasi/game/dll) berkulit gelap—baik keturunan Asia, Afrika, maupun orang ras keturunan lain.

Prince of Persia: The Sands of Time (2010) adalah salah satu film remake live-action yang diprotes orang-orang karena melakukan whitewashing terhadap karakter utama yang diperankan Jake Gyllenhall.

Contoh lainnya antara lain Johny Depp saat berperan sebagai Tonto, figur suku asli Amerika, di Lone Ranger (2015). Beberapa ada yang teralu parah, seperti The Last Airbender (2010), yang seluruh tokoh utamanya berkulit putih.

Produser Aladdin menghindarinya dengan memilih pemeran Aladdin, Jasmine, dan Jafar dari aktor dan aktris berkulit gelap selayaknya orang Arab. Mena Massoud adalah aktor kelahiran Kairo, Mesir. Ibu Naomi Scott keturunan Uganda-India. Sedangkan Marwan Kenzai berasal dari keluarga Tunisia.

Kedua, menambahkan unsur feminisme dengan memberi porsi lebih banyak bagi Jasmine untuk tampil sebagai putri yang punya kehendak mandiri.

Jasmine punya visi besar jika pada suatu hari benar-benar menduduki posisi sebagai sultan. Tapi ayahnya, terutama karena pengaruh Jafar, menghalangi ambisi itu atas nama tradisi.

Ada satu adegan di mana Jasmine menumpahkan kegelisahan tersebut dalam lagu berjudul "Speechless". Lagu ini bernada perlawanan, dan salah satu baris lirik terbaiknya adalah sebagai berikut:

Yang tertulis di baru, di tiap rezim, di tiap kata

Berabad-abad lamanya dan tak tertekuk

“Tetap di tempatmu, lebih baik dilihat dan tidak didengar”

Nah, sekarang cerita itu akan berakhir

Menurut saya, upaya Aladdin untuk menyisipkan pesan-pesan politically correct adalah kekuatan terbesar film ini.

Penonton tua barangkali menontonnya atas nama nostalgia. Namun alangkah baiknya jika mereka menggandeng anak-anak ke bioskop tidak hanya untuk tertawa, namun juga sesi pembelajaran bahwa film Hollywood tidak seputih yang dituduh orang-orang dan seorang perempuan tidaklah haram menjadi raja.

Editor: Nuran Wibisono

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id