tirto.id - Kemenangan Moonlight sebagai film terbaik di Oscar terakhir masih terang di ingatan. Moonlight yang bercerita tentang gay kulit hitam di Amerika dinilai sebagai tanda kesembuhan Hollywood dari penyakit rasis menahunnya: whitewashing.

Whitewashing merupakan istilah yang kini populer digunakan untuk menggambarkan perilaku rasis orang-orang Aryan di Tanah Eropa dan Amerika, yang selalu mengagung-agungkan rasnya sendiri dan mendiskriminasi ras lain. Di Hollywood, praktik ini digambarkan dengan pemilihan orang-orang kulit putih sebagai aktor utama yang mendominasi film-film keluaran mereka. Tak jarang, praktik ini kentara sekali dipelihara. Misalnya dengan terang-terangan mengganti aktor yang harusnya diperankan ras lain (Asia atau Afrika, contohnya) dengan orang-orang kulit putih.

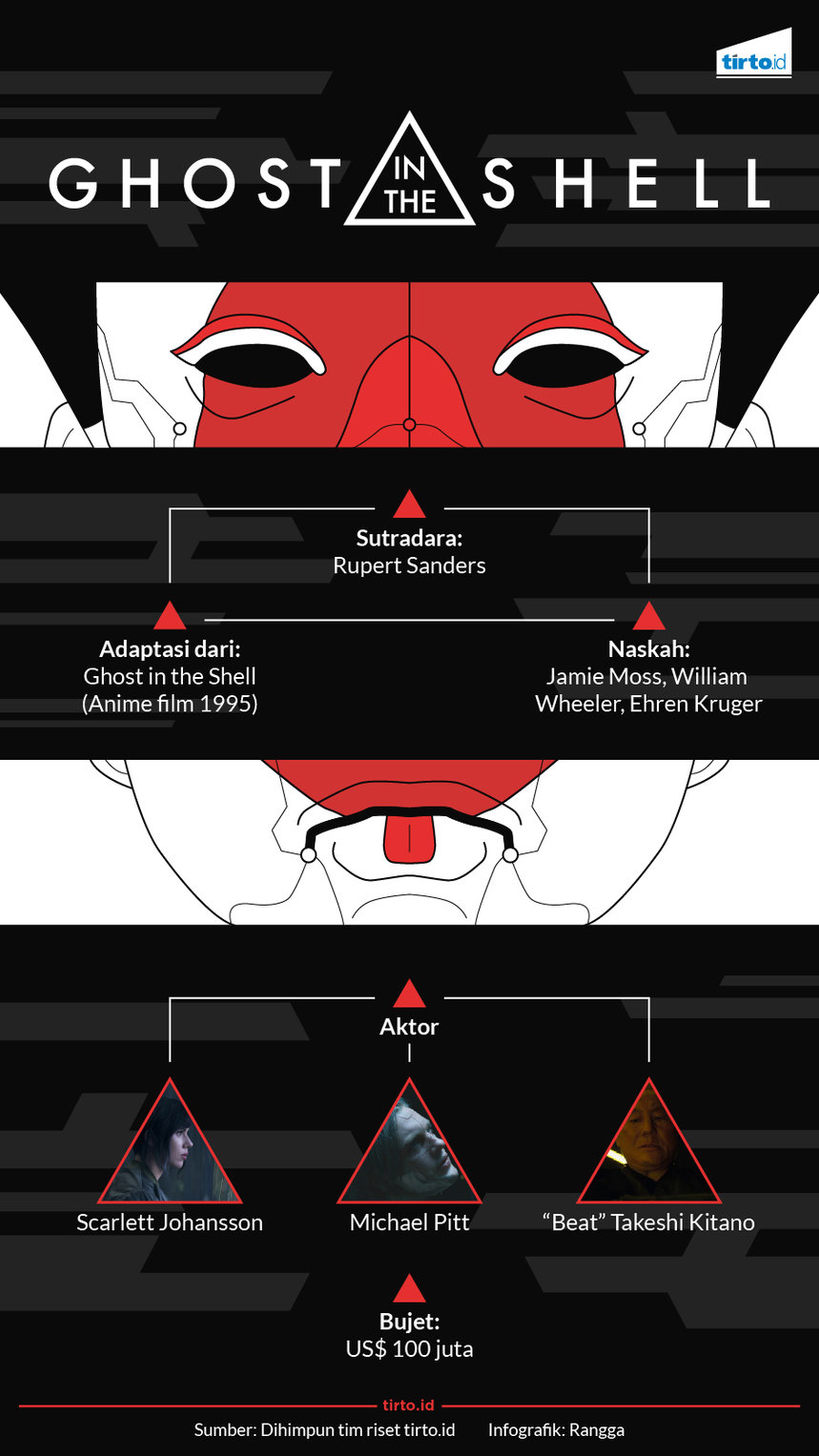

Film terakhir yang melakukannya dan menuai kecaman hingga jadi petisi online adalah Ghost in the Shell. Aktor Scarlett Johansson didapuk memerankan tokoh utama yang harusnya adalah orang Jepang. Sejumlah karakter Asia lain juga "diputihkan". Tentu saja hal ini kembali mencoreng nama Hollywood, tak peduli drama kemenangan Moonlight dibuat seheboh mungkin.

Ghost in the Shell (selanjutnya kita sebut GITS) adalah ide Dreamworks untuk mengadaptasi manga dan anime berjudul sama dari Jepang, yang sudah populer sejak lebih dari dua dekade silam. Manganya ditulis Masamune Shirow, sedangkan animenya disutradarai Mamoru Oshii (1995). Film yang diadaptasi Dreamworks disutradarai oleh Ruperts Sanders (2017), sebelumnya menyutradarai Snow White and The Huntsman.

Meski terang-terang mengaku mengadaptasi, Sanders nyatanya merombak habis ide cerita original GITS. Ia juga secara gamblang memasukkan gagasan-gagasan Hollywood tentang “betapa bangga dan menyenangkannya jadi manusia yang unik”. Gagasan-gagasan yang selalu kita jumpai pada film-film fiksi sains Hollywood tentang robot. Misalnya dalam Ex-Machina, Robocop, Bicentennial Man, dan lainnya, film-film tentang para robot yang kebingungan mencari jati dirinya sebagai mesin atau manusia.

Tanpa bermaksud mengumbar bocoran plot, GITS versi Sanders kurang lebih akan menggambarkan kegamangan yang diderita robot-robot versi Hollywood tersebut di sepanjang rol film diputar. Scarlett Johansson yang memerankan Mayor Mira Killian (bahkan nama ini juga diputihkan dari aslinya: Mayor Motoko Kusanagi), sesosok tubuh mekanik (shell) yang diimplankan otak manusia asli (ghost). Ia disebut sebagai yang pertama dari jenisnya. Dalam dunia GITS yang diatur pada tahun 2029, seluruh manusia hidup dengan bantuan implan teknologi: mata, kaki, bahkan saraf mereka diciptakan dari besi. Tapi tak ada yang macam Mayor: kerangka robot 100 persen yang dikendalikan otak manusia. Karena ia satu-satunya di dunia, Mayor diberi dialog-dialog filosofis tentang pencarian jati diri. Sebagian dialog itu bahkan sudah disebar dalam trailernya.

Dalam naskah original Shirow, Mayor memang proyek eksperimental implantasi otak manusia ke dalam tubuh robot, tapi filosofinya tak sedangkal yang Sanders gambarkan dalam filmnya. Dua puluh delapan tahun lalu, ketika komik itu pertama kali keluar, gagasan Shirow adalah tentang bagaimana Mayor menata masa depannya sebagai ras pertama dari jenisnya. Bukan robot yang mencari-cari jati diri seperti yang digambarkan Sanders.

Istilah Ghost in the Shell sendiri dikutip Shirow dari esai tersohor Arthur Koestler berjudul, The Ghost in the Machine, yang hadir sebagai ejekan bagi konsep dualisme dalam filsafat pikiran. Dualisme, sederhananya adalah konsep filsafat yang memisahkan antara peran tubuh (body) dan pikiran (mind). Bahwa tubuh dan pikiran adalah sesuatu yang terpisah. Sementara Koestler dan Shirow berpandangan kalau otak, yang dalam dualisme adalah lambang dari pikiran, merupakan bagian dari tubuh itu sendiri. Sehingga, otak tak bisa dipisahkan dari tubuh.

Dalam GITS versi manapun—baik film dan anime atau manga—Mayor diceritakan sebagai percobaan kesekian yang sebelumnya mengalami kegagalan berulang kali. Namun, dalam versi Shirow dan Oshiie, Mayor tak digambarkan selemah manusia dan terjebak dengan masa lalunya, melainkan fokus mengeksplorasi jati dirinya yang baru. Alur demikian erat hubungannya dengan filosofi yang diyakini Shirow dan Oshii, bahwa otak adalah bagian dari organ tubuh sehingga ia akan menyesuaikan diri dengan inangnya. Fungsi tubuh mekanik Mayor yang lebih canggih dari manusia harusnya merangsang otaknya juga bekerja jauh lebih canggih daripada otak manusia dengan tubuh biologisnya. Ini berarti, Mayor tidak akan jadi manusia primitif yang selalu mencari jati dirinya jika tidak diajarkan demikian. Dan dalam GITS original, tak ada yang mengajari Mayor demikian.

Dalam versi Sanders, GITS justru hadir merangkul dualisme, filosofi yang ditentang oleh pencipta asli Mayor.

Tentu, keputusan tersebut memancing respons tak baik dari para penggemar GITS yang juga punya adaptasi gim. Mungkin ini bukan masalah bagi yang tak kenal versi aslinya, dan lahir di bawah bimbingan pola pikir Hollywood tentang "kemanusiaan dalam jati diri robot". Tapi mengapa harus mengadaptasi jika mesti dirombak hingga ke ide akarnya? Selain diputihkan, GITS yang lahir di bawah kultur ketimuran khas Jepang juga turut di-Hollywood-isasi. Memangnya apa yang salah dari aktor Jepang yang memainkan film Jepang di Hollywood? Apa yang salah dari ide cerita asli milik Shirow dan Oshii?

Terlepas dari kontroversinya dalam dua hal di atas (whitewashing dan perombakan filosofi dasar), lakon Scarlett Johansson memang memikat. Kalau tak memikirkan aspek keadilan, harus diakui Scarjo memang berbakat. Ditambah dengan sinematografi dan efek visual yang canggih, film ini tidak bisa dikatakan jelek. Setidaknya, berpuluh-puluh kali lipat dari film live-action adaptasi lainnya yang pernah dibikin Hollywood: Dragonball Evolution—film adaptasi terburuk sepanjang masa.

Penulis: Aulia Adam

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id