tirto.id - Presiden Joko Widodo mengundang beberapa pakar dan praktisi hukum ke Istana Negara beberapa waktu lalu. Presiden menyampaikan kepada para tamunya tentang komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia bahkan sempat menyebut kasus yang menimpa salah satu pejuang HAM yang sekaligus juga menjadi korban, yaitu Munir Said Thalib.

“Ini juga memerlukan sebuah tindakan dan penegakan hukum yang tegas,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, seperti dilansir setkab.go.id, pada Kamis (22/9/2016).

Direktur Imparsial, Al Araf, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menuturkan, ada tiga poin yang menjadi pokok perbincangan, yakni menyangkut perbaikan regulasi, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, serta reformasi kelembagaan.

“Saya tetap optimistis bahwa hal itu bisa dilakukan karena dia masih memimpin. Masih ada waktu beberapa tahun di sisa pemerintahan dia. Karena itu dia punya ruang untuk melakukan langkah-langkah prioritas dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan juga reformasi peradilan militer, melalui revisi Undang-Udang nomor 31 tahun 1997,” ungkap Al Araf kepada tirto.id, pada Selasa (26/9/2016).

Memang, penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu terangkum dalam agenda keempat Nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Janji menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan, juga merupakan salah satu dari 42 prioritas utama untuk dapat mencapai kedaulatan di bidang politik.

Kasus-kasus yang tak kunjung usai tersebut mewariskan beban sosial dan politik di setiap pemerintahan di Indonesia. Selain itu, komitmen politik dalam Nawacita tersebut dirumuskan dalam salah satu arah kebijakan strategis di bidang hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Berdasarkan data Komnas HAM, sejauh ini setidaknya ada 7 kasus pelanggaran HAM masa lalu yang mengendap di Kejaksaan Agung. Yakni Talangsari (7 September 1989), Kerusuhan Sosial (Mei 1998), Penculikan Aktivis (Mei 1998), Trisakti (Mei 1998), Semanggi (13 November 1998), Semanggi II (24 September 1999) dan Kasus Abepura Papua (7 Desember 2000).

Sementara di mata Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), masih banyak kasus lain yang belum tersentuh sama sekali. Menurut Wakil Koordinator KontraS, Puri Kencana Putri, terasa aneh jika Presiden Jokowi tiba-tiba kembali peduli dengan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dia justru menduga, Presiden Jokowi tengah memastikan apakah para pegiat HAM masih berpihak kepadanya. Sebab, para pegiat HAM merupakan salah satu tonggak instrumen massa yang melesatkan langkahnya menjadi presiden semasa kampanye.

“Dia (Jokowi) mengumpulkan para ahli itu sudah jelas sinyalnya bahwa presiden tidak paham kebijakan HAM dan hukum. Minggu lalu memang Jokowi sedang tes ombak ya. Saya tahu dia sedang membangun momentum lagi. Selain itu, dia sedang memastikan apakah human right groupis masih ada di belakangnya,” kata Puri kepada tirto.id, pada Selasa (26/9/2016).

Padahal menurut Puri, sejauh ini ada beberapa kebijakan Jokowi yang justru kontraproduktif dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Beberapa orang yang bertentangan dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, justru ditarik Jokowi untuk mengisi jabatan strategis di Istana Negara atau menjadi rekanan dekat presiden.

Puri kemudian menyebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono. “Hari ini Menkopolhukam justru lebih tidak jelas. Karena punya latar belakang yang mengkhawatirkan untuk isu HAM. (Jokowi) maunya apa? Saya masih pesimis,” keluhnya.

Puri juga menyebut bahwa Presiden Jokowi sempat mengambil langkah yang tak patut. Yakni menggelar simposium bertajuk “Membedah Tragedi 1965 dari Sudut Pandang Kesejarahan”. Jokowi berharap semua kasus pelanggaran HAM masa lalu diselipkan dan dituntaskan seiring simposium tersebut usai. Namun ujungnya, penanganan perkara tersebut makin tak jelas. Apalagi rekomendasinya ada dalam kendali mantan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan.

“Pada Simposium 65, negara memulai kebijakan yang absurd enggak karu-karuan. Memulai dengan kasus yang berat, tapi diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana yakni seminar. Banyak pembicara bahasanya mendaki ke puncak gunung karena mereka akademisi expert, tapi susah dipahami korban dan keluarga korban. Di sana juga didatangkan pelaku dan forum ternyata jauh lebih dikuasai oleh pelaku,” ungkapnya.

Perlu Pengadilan Ad Hoc

Sebenarnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly sempat mengajukan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ke DPR. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mencari jalan keluar penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Meski sempat masuk dalam Prolegnas 2015, tetapi penyelesaiannya tak mulus sebab targetnya harus selesai tahun lalu.

Menurut Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM (PSDHAM) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar, langkah membentuk KKR tak perlu diteruskan. Sebab hanya akan berputar-putar pada perdebatan yang sama terkait legislasi dan tak akan beranjak pada tingkatan solusi.

Belum lagi muncul permasalahan baru jika anggota KKR terbelah antara pengungkapan kebenaran dengan upaya penyelesaian kasus melalui rekonsiliasi.

Instrumen yang bisa digunakan untuk memperkuat payung hukum penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, justru harus melalui keberanian Presiden Jokowi menandatangani keputusan presiden (Keppres).

“Dengan komposisi DPR seperti sekarang, tentu akan memakan banyak waktu. Sementara korban terus ditunda hak-haknya. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU KKR, pilihannya bentuk UU KKR baru atau dengan kebijakan politik. Nah sekarang kebijakan politik sepertinya lebih tepat dan bisa diakomodasi oleh komite kepresidenan yang dijanjikan di RPJMN 2015-2019,” ujar Wahyudi kepada tirto.id, Selasa (26/9/2016).

Lantas bagaimana jalan tengah yang harusnya ditempuh Jokowi?

“Ya (menyarankan Jokowi) dalam waktu terdekat membentuk pengadilan HAM ad hoc kasus orang hilang. Yang kedua penyelesaian kasus-kasus peradilan HAM lainnya,” kata Al Araf. Kedua hal itu disampaikannya kepada Jokowi saat diundang di Istana. Jokowi pun menampung usulan mengenai Keppres pembentukan pengadilan HAM ad hoc tersebut.

Pertanyaan yang sering muncul, tak lain soal penyebab mangkraknya tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pemicu utama terhentinya penanganan kasus pelanggaran HAM berat, tak lain silang pendapat antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung.

Komnas HAM merasa telah melakukan penyelidikan dan telah menyerahkan hasilnya kepada Kejaksaan Agung. Harapannya segera ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan dan menggiring kasusnya ke pengadilan. Namun di lain pihak, Kejaksaan Agung justru merasa penyelidikan Komnas HAM tak ditopang bukti-bukti humum (pro justicia) yang kuat.

“Untuk menyelesaikan cek-cok abadi antara kejaksaan agung dengan Komnas HAM, presiden harus turun tangan. Presiden tidak bisa mendelegasikan lagi pada Menkopolhukam, Sesneg, atau Menkum HAM,” kata Puri.

Menurutnya, langkah pertama yang harusnya dilakukan Jokowi ialah membentuk Tim Komite Kepresidenan yang akan menjadi penengah silang-sengkarut antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung. Menurutnya, tim tersebut akan bergerak memilah secara mandiri, mana kasus yang masuk pelanggaran HAM masa lalu atau tidak.

“Ada standar akuntabilitas, ada standar pemulihan hak-hak korban, ada semangat untuk mengevaluasi lembaga-lembaga negara terutama aktor keamanan. Memastikan bahwa jembatan ketegangan antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM itu clear,” ungkapnya.

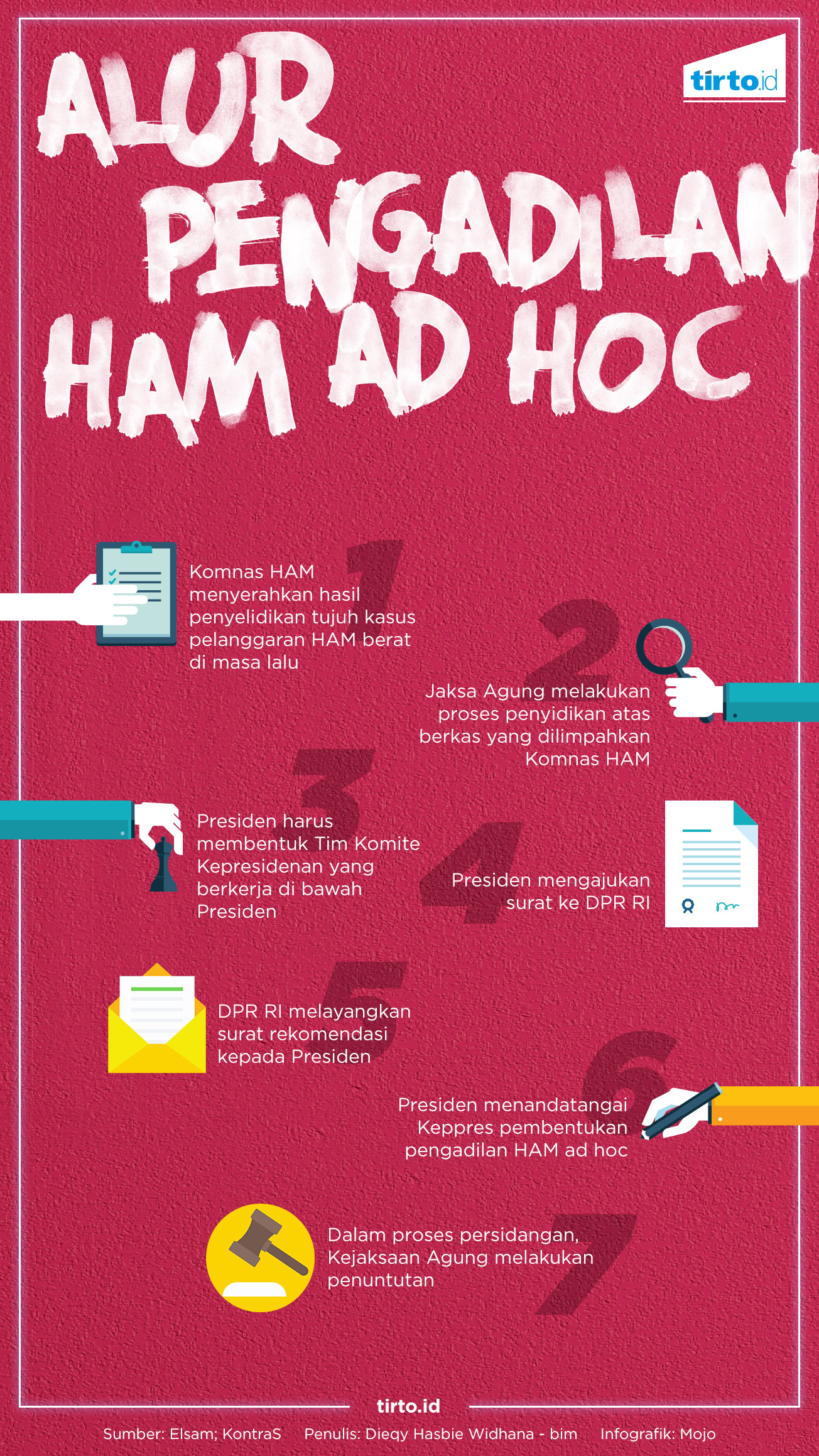

Pengadilan HAM ad hoc memang merupakan strategi untuk mengakhiri kultur impunitas. Caranya dengan merekonstruksi ingatan kolektif mengenai kejahatan HAM yang terjadi di masa lalu. Jika fungsi rekonsiliasi untuk mengembalikan hak-hak korban, maka pengadilan HAM ad hoc berfungsi untuk memberikan hukuman kepada para pelaku.

Pengadilan HAM ad hoc itu sendiri bersifat temporer dan bisa berakhir ketika kasus yang ditanganinya selesai. Pengadilan ini tidak bisa digunakan untuk mengadili kasus-kasus lainnya. Dalam pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum ini, diperlukan ketentuan dan komitmen perlindungan korban dan saksi.

Majelis hakim dalam Pengadilan HAM ad hoc berjumlah lima orang yang terdiri dari dua hakim dari pengadilan setempat dan tiga hakim ad hoc. Hakim ad hoc merupakan hakim yang diangkat di luar hakim karier dan diberhentikan oleh presiden atas usul Mahkamah Agung. Kecuali pada tingkatan kasasi atau Mahkamah Agung, harus memalui pertimbangan DPR RI.

Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghifari Aqsa, sudah terlalu lama Jokowi berjanji menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Dia bahkan pesimis jika Jokowi berani menggelar pengadilan HAM ad hoc, ketika beberapa orang di sekitarnya justru menjadi terduga pelaku pelanggaran HAM masa lalu.

“Jokowi justru mengangkat orang yang diduga melanggar HAM sebagai menteri yang strategis untuk tuntaskan pelanggaran HAM. Tinggal kita tunggu, jika Jokowi berani, hal itu bisa dilaksanakan segera,” kata Alghifari kepada tirto.id, pada Selasa (26/9/2016).

Masih menurut Alghifari, jika melihat struktur politik dan hukum yang dibangun oleh Presiden Jokowi, rasanya sangat sulit pelanggaran HAM masa lalu bisa diselesaikan. “Kemungkinan ada proses penyelesaian, tapi jauh dari rasa keadilan atau sekedar formalitas belaka,” ujar Alghifari.

Penulis: Dieqy Hasbi Widhana

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti