tirto.id - Dandhy Dwi Laksono, sineas dokumenter, dilaporkan oleh Abdi Edison, Ketua Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDIP Perjuangan. Abdi menuduh Dhandy telah melakukan pencemaran nama baik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo melalui Facebook. (Baca: Dandhy Dwi Laksono Dipolisikan oleh Repdem)

Pangkal laporan itu tulisan Dandhy berjudul "Suu Kyi dan Megawati". Dandhy membandingkan keduanya dalam konteks, mengutip tulisan Dandhy, "ikon pejuang demokrasi yang pernah direpresi [...] tak selalu dapat diandalkan atau menjadi tumpuan harapan untuk menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan".

Simpatisan Megawati atau kader PDIP, dalam hal ini Abdi Edison, tersinggung karena Megawati disejajarkan dengan Aung San Suu Kyi dalam konteks ketika pemimpin Myanmar itu dalam sorotan lantaran situasi kekejaman dan krisis kemanusiaan yang dialami etnis muslim Rohingya. Akan tetapi, fakta-fakta yang diungkapkan Dandhy mengenai kekerasan di Aceh dan Papua sebenarnya faktual dan memang terjadi pada masa Megawati menjabat presiden (2001-2004).

Janji Megawati kepada Aceh dan Papua

Siang hari itu, pada 29 Juli 1999, di atas panggung sederhana di belakang podium kecil, Megawati berdiri membacakan naskah pidatonya.

Belasan kamera wartawan dan ratusan pasang mata penonton berjubel menyaksikan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia: Pidato ketua partai pemenang pemilihan umum pertama pasca-Orde Baru.

Pada satu momen, suara putri Sukarno itu parau dan menangis haru. Saat air mata mengalir di pipinya, ia berusaha melantangkan suara: “Kepada kalian, saya akan berikan cinta saya, saya akan berikan hasil 'Arun'-mu, agar rakyat dapat menikmati betapa indahnya Serambi Mekah bila dibangun dengan cinta dan tanggung jawab sesama warga bangsa Indonesia.”

Arun merujuk kawasan ladang gas yang dieksplorasi sejak awal dekade 1970-an. Ucapan "saya akan berikan hasil 'Arun'-mu" adalah pengakuan terbuka bahwa Aceh tidak mendapatkan hak secara layak dan Megawati berjanji hak itu akan diberikan.

Beberapa saat kemudian, Megawati melanjutkan lagi kata-katanya: “Begitu pula yang akan saya lakukan buat saudara-saudaraku di Irian Jaya dan Ambon tercinta. Datangnya hari kemenangan itu tidak akan lama lagi, saudara-saudara.”

Baca juga: Drama Kuasa Megawati

Namun, alih-alih memberikan Arun, salah satu cadangan gas alam terbesar di bagian barat laut Aceh, Megawati malah mengirim tentara melalui serangkaian operasi militer. Ia juga berpaling dari Irian Jaya (pada 2001 ganti nama Papua). Sederet aktivis HAM, pejuang demokrasi, dan warga sipil di Papua tewas selama pemerintahan Megawati.

Petaka di Tanah Rencong

Malapetaka di Aceh dimulai sejak pemerintahan Orde Baru. Pada 1989, pemerintahan Soeharto menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Dengan status ini, pihak militer memegang kendali penuh atas provinsi paling barat di Indonesia itu. Status DOM resmi dicabut pada Agustus 1998, beberapa bulan setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden.

Status DOM memang dicabut, tetapi represi militer tetap berlanjut. Pada Januari 1999, serangkaian operasi militer dilangsungkan di Aceh dengan alasan mengamankan situasi karena muncul serangan yang diduga dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Namun, menurut Amnesty International, serangan ini justru menguatkan simpat rakyat Aceh kepada GAM. Pada November 1999, sekitar satu juta orang menghadiri demonstrasi di Banda Aceh guna menuntut referendum. Ratusan kepala desa—keuchik dalam bahasa lokal—menyatakan diri bergabung dengan GAM. Pada pertengahan 2001, GAM mengklaim mengontrol 75 persen wilayah Aceh.

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang saat itu menjabat presiden, mencari solusi politik untuk meredakan keadaan. Lembaga Centre for Humanitarian Dialogue—dikenal sebagai Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue yang berbasis di Jenewa, Swiss—turun tangan sebagai mediator antara Indonesia dan GAM. Undang-Undang otonomi khusus juga disiapkan bagi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada 12 Mei 2000 Joint Understanding on a Humanitarian Pause for Aceh ditandatangani oleh pihak Indonesia dan GAM. Kesepakatan ini berlanjut dengan penandatanganan Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) di Jenewa pada 9 Desember 2002. Namun, keduanya gagal memuaskan kedua belah pihak dan, dengan sendirinya, gagal pula menghentikan konflik.

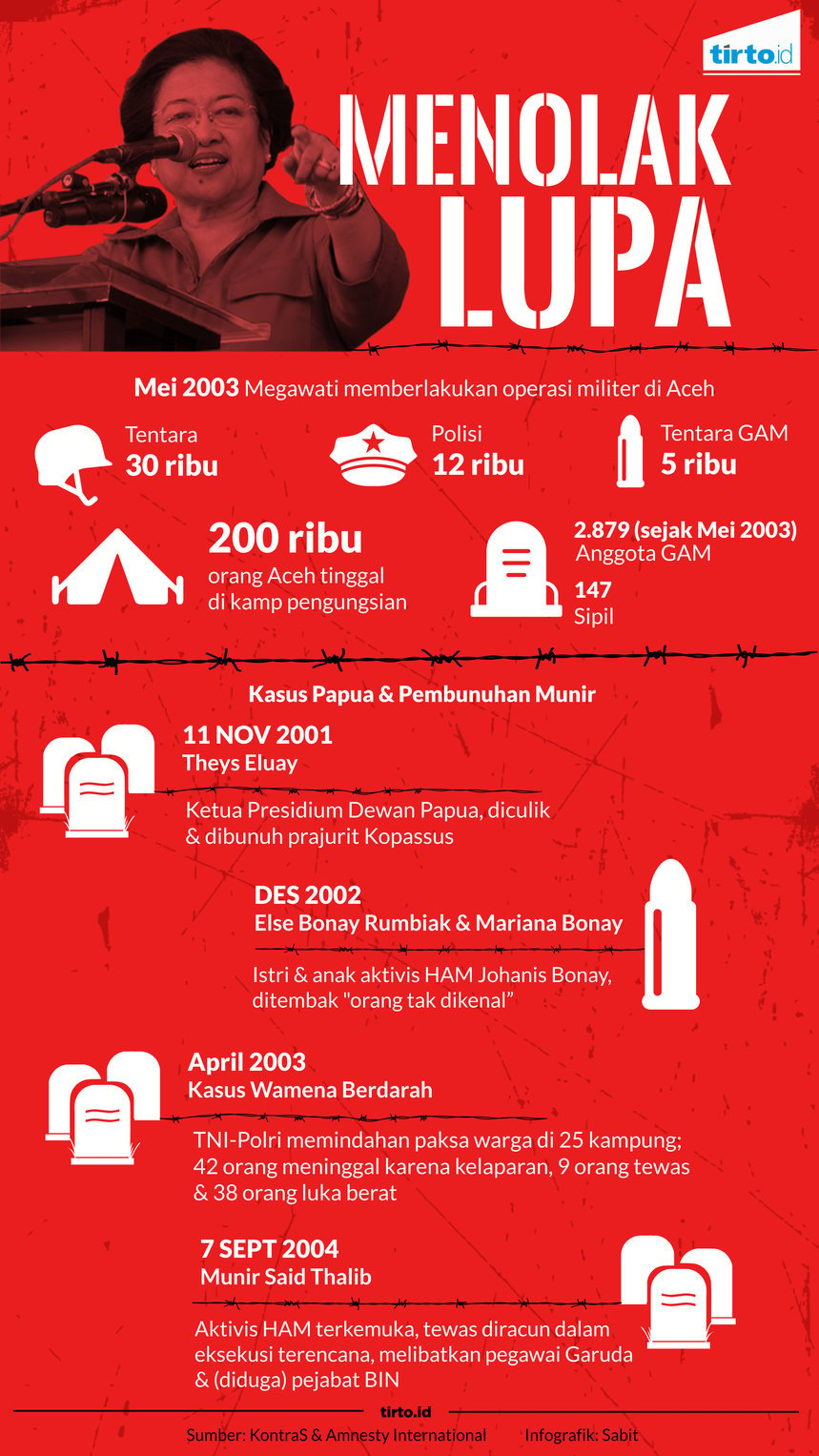

Mulai April 2003, militer Indonesia menambah jumlah personel di Aceh. Pada dini hari 18 Mei 2003, Megawati, yang menjabat presiden pada 2001 menggantikan Gus Dur, memberlakukan Daerah Operasi Militer untuk enam bulan ke depan.

Sebanyak 30.000 tentara dan 12.000 polisi dikirim untuk melawan sekitar 5.000 tentara GAM. Inilah operasi militer terbesar oleh pemerintah Indonesia sesudah reformasi. Hingga kini, sepanjang era reformasi, belum ada operasi militer yang lebih besar dari itu.

Baca juga: Kembalinya Propagandis GAM ke Singgasana

Pemerintahan Megawati menamakan operasi militer ini dengan sebutan "Operasi Terpadu". Kata "terpadu" merujuk keterlibatan bukan hanya komponen militer, melainkan program kemanusiaan, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan daerah.

Kendati demikian, kekerasan tak terhindarkan. Amnesty International mencatat, selama masa operasi, sekitar 200.000 orang Aceh terpaksa tinggal di kamp pengungsian, 2.879 anggota GAM tewas sejak Mei 2003, dan 147 warga sipil meregang nyawa selama Mei 2003 - Februari 2004.

Menurut Amnesty International, pihak militer Indonesia pun gagal membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Kaum muda laki-laki kerap dicurigai sebagai anggota GAM dan berisiko untuk dibunuh, disiksa, dan ditahan secara sewenang-wenang. Anggota GAM dibunuh setelah dipenjara. Kekerasan seksual dialami perempuan.

Dalam upaya memutuskan dukungan logistik dan moral untuk GAM, pasukan keamanan memindahkan penduduk sipil dari rumah dan desa secara paksa, melakukan serangan bersenjata dan penyisiran dari rumah ke rumah. Warga sipil dipaksa berpartisipasi dalam macam-macam kegiatan yang mendukung operasi militer.

Dalam laporan berjudul Aceh at War: Torture, Ill-Treatment and Unfair Trials, Human Rights Watch mewawancarai 35 orang dewasa dan anak-anak tahanan dari Aceh di lima penjara di Jawa Tengah. Mereka memberi kesaksian telah disiksa dengan cara merendahkan martabat manusia, termasuk disetrum dan disundut rokok.

Tidak heran jika ada warga Aceh yang bahkan hingga mengungsi ke Malaysia. Menurut laporan Human Rights Watch, ribuan warga Aceh mengungsi ke Negeri Jiran. Karena Malaysia tidak memiliki sistem yang bisa melindungi para pengungsi, masih menurut organisasi pemantau HAM berbasis di New York itu, para pengungsi Aceh kemudian ditangkap, ditahan, dan dipulangkan.

Baca juga: Rumoh Geudong, Ingatan Korban dan Umur Panjang Kekejian

Kasus Papua & Pembunuhan Munir

Dokumentasi organisasi hak asasi manusia di Jakarta seperti KontraS dan Elsam mencatat soal pembunuhan terhadap pemimpin Papua Theys Eluay oleh Kopassus pada 11 November 2001, kurang dari empat bulan setelah Megawati berkuasa.

Kasus lain adalah peristiwa penembakan oleh "orang tak dikenal" terhadap Else Bonay Rumbiak dan Mariana Bonay, istri dan anak Johanis G. Bonay, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi HAM Papua, pada Desember 2002.

Pada Juli 2004, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merilis laporan soal pembunuhan terhadap 9 orang dan 38 korban luka berat dan cacat di Wamena selama penyisiran oleh TNI/Polri pada 4 April 2003.

Komnas HAM mencatat, selama peristiwa yang dikenal Tragedi Wamena-Wasior itu, ada pemindahan secara paksa terhadap penduduk di 25 kampung. Selama masa pemindahan paksa itu, sebanyak 42 orang meninggal karena kelaparan.

Baca juga:

Di akhir masa kekuasaan Megawati, pembela HAM terkemuka Munir Said Thalib meninggal. Pada 7 September 2004, kurang dua bulan sebelum Megawati diganti Susilo Bambang Yudhoyono, Munir tewas dalam penerbangan menuju Belanda untuk melanjutkan studi.

Yudhoyono, sesudah bekerja di Istana Negara, berjanji mengusut kasus pembunuhan Munir sebagai “ujian bagi sejarah kita.” Sebuah Tim Pencari Fakta dibentuk untuk “secara aktif membantu penyidik kepolisian Indonesia melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan."

Sebagaimana rumusan akhir tim pencari fakta, ada “kemungkinan penyalahgunaan akses, jaringan, dan kekuasaan” dari Badan Intelijen Negara (BIN) oleh para pejabatnya. Sementara kepolisian, yang berwenang melakukan penyidikan, tidak bekerja “sungguh-sungguh dan efektif” serta “mengabaikan beberapa petunjuk kuat yang dapat mengungkap” kasus kematian Munir. Selain itu, BIN sebagai lembaga negara gagal memberikan dukungan secara penuh dan luas untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir.

Sampai kini, pengadilan terhadap kasus pembunuhan Munir terhenti pada para jaringan eksekutor, dan gagal menyeret mereka yang bertanggungjawab atas kematiannya.

Baca juga:

Jejak Pembunuhan Munir dan Ikan Besar di Singapura

Aktivis HAM Kecam Putusan MA soal Dokumen Kasus Munir

Munir dalam Lipatan Jas Kusut Pejabat

Wawancara dengan Usman Hamid, Sekretaris TPF Kasus Pembunuhan Munir:

"Dokumen Hilang di Instansi Negara Bukan Hal Baru"

Kini sudah 18 tahun berlalu sejak Megawati memberikan pidato itu. Pada Pemilu 2014, PDIP kembali memperoleh suara terbanyak. Partai ini juga mengusung dan memenangkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Hingga kini kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh maupun di Papua tak kunjung serius diusut. Juga pembunuhan terhadap Munir, Theys Eluay, dan sejumlah anggota keluarga penyintas lain.

Megawati memang jadi presiden saat kekerasan-kekerasan itu terjadi, dan kini ia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Akan tetapi, pemerintahan sekarang yang dipimpin Joko Widodo adalah kader PDIP, dan PDIP pula yang menjadi pemenang Pemilu 2014. Dan Megawati masih menjabat sebagai Ketua Umum PDIP.

Menjadi penting agar catatan pelanggaran HAM berat di masa Megawati ini (juga di rezim-rezim lain), selain terus diingat, juga didorong untuk diselesaikan demi keadilan dan masa depan demokrasi Indonesia tanpa impunitas.

==========

Naskah ini direvisi pada bagian yang menjelaskan kasus kekerasan terhadap keluarga Bonay di Papua.

Penulis: Husein Abdulsalam

Editor: Zen RS