tirto.id - Pengetahuan memunculkan keberanian. Dan, karena itu, mari berkenalan dengan tiga tokoh cerita kita.

ITOH

Itoh adalah pemilik warung makan “Pak Yana”, terletak di Jalan Stasiun Barat, Kebon Jeruk, dekat dari pintu keluar Stasiun Bandung sebelah selatan. Ukuran warungnya kecil tapi menyajikan makanan beragam. Nasi dan lauk boleh diambil semau pembeli. Urusan bayar belakangan.

Warung Pak Yana—diambil dari nama almarhum suami Itoh—yang bersih dan tertata rapi, kontras dari kondisi di sekitarnya.

Jalan Stasiun Barat ketika saya datang pada awal Desember lalu—dilewati dua mobil dari dua arah—sama sekali hancur. Aspal di sepanjang jalan setengah kilometer rusak berat. Debu beterbangan. Saat turun hujan, jalan jadi kubangan air kotor.

“Di jalan itu banyak yang kecelakaan. Terutama setelah dipasang pagar kawat di tengah-tengahnya itu,” kata Itoh dengan logat Sunda, memasang muka serius.

Di sebelah warung Pak Yana berdiri satu toko lebih kecil selebar dua meter. Teralisnya tertutup setengah. Di ruas teralis yang terbuka terpampang etalase kaca, dan memajang beragam produk. Dari rokok, minuman kemasan, hingga tisu.

Di pojok bawah teralis ada dua tumpukan boks Coca-Cola tanpa isi. Persis di depan toko itu teronggok motor jadul Honda CB70 berkelir merah-putih yang rem depannya sudah blong. Remaja sepantaran SMP dan SMA sedang sibuk memilok baliho putih 1 x 2 meter dengan tulisan: “Donasi Untuk Kulon Progo”.

Itoh berdiri dari bale bambu warung setelah remaja-remaja ini selesai memilok. Ia menyuruh enam sampai tujuh remaja ini, laki-laki dan perempuan, makan di tempatnya. Ia tidak berhenti memerintah sampai mereka mengiyakan.

Semua gratis. Itoh tak memungut bayaran. Juga kepada saya.

“Enggak usah!” kata Itoh, menyuruh saya menyimpan uang Rp50 ribuan.

Warung makan Itoh adalah salah satu tempat konsolidasi warga Stasiun Barat.

Tapi, tentu, makan gratis tak berlaku bagi pelancong. Sepanjang obrolan saya dengan Itoh, warung makannya ramai dipadati mereka yang baru sampai Bandung via naik kereta. Sebagian besar datang dalam rombongan tiga sampai empat orang.

“Tapi sekarang tidak seramai dulu,” katanya.

HAMDIYAH

Hamdiyah memperkenalkan diri sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera yang militan: merekrut warga dengan metode pintu ke pintu.

Tapi itu dulu. Hamdiyah sadar bahwa ia hanya sekrup kecil yang kalau hilang pun tak memengaruhi apa pun. Partai tidak membantunya berjuang mempertahankan tempat tinggalnya yang telah didiami puluhan tahun.

“Saya nyesel gabung ke partai itu. Tidak ada yang bantu juga. Tidak ada yang bisa diandalkan. Sekarang sih, semuanya dari kita untuk kita saja,” kata Hamdiyah dengan logat Sunda.

“Kami sudah tidak percaya partai, polisi, pemerintah—semua. Soalnya kami sudah minta tolong ke mana-mana tidak ada yang membantu,” ujarnya.

Ketika ditanya penggusuran ini sebetulnya untuk pembangunan apa, Hamdiyah bilang tidak tahu.

“Persisnya untuk apa ya tidak tahu, tapi yang pasti untuk kapitalis, lah.” Nadanya meninggi.

Militansi Hamdiyah mengorganisir warga menyala. Hamdiyah tak pernah absen mengajak tetangga lain turut serta mengikuti kelas pendidikan hukum yang diselenggarakan advokat warga.

Selain itu, melalui pendidikan yang diselenggarakan advokat, Hamdiyah dan warga lain tahu apa saja hak yang mereka miliki di hadapan hukum, bagaimana mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang benar, juga proses penangkapan. Ia juga kini lebih awas kepada orang-orang asing yang berkeliaran di tempatnya.

Katanya, kalau tidak bilang wartawan dari Jakarta yang ingin meliput, saya dipastikan sudah diusir. Dianggap intel yang memata-matai kegiatan warga. Ia bilang, ini adalah mekanisme pertahanan diri yang disepakati bersama.

Suatu kali, ia bersama warga mengelabui polisi ketika hendak berunjuk rasa menuntut penghentian kriminalisasi ke Polda Jawa Barat, 23 November 2017. Polisi yang melarang warga demo sudah berjaga di sekitar Stasiun Barat sejak pagi. Namun, tak ada satu pun konsentrasi massa. Ternyata warga sudah tahu gelagat polisi. Mereka pergi ke Polda dengan berpencar, dan berkumpul lagi ketika tiba di lokasi.

“Polisi kena tipu. Dikiranya kami kumpul dari sini [Stasiun Barat],” katanya, tertawa terbahak-bahak.

Satu hari sebelum diputus menang, 30 Mei 2017, Hamdiyah bersama warga menginap di pelataran Pengadilan Negeri Bandung. Ketika itu Hamdiyah baru melahirkan.

Malam hari, saat itu bulan puasa, Hamdiyah dihampiri polisi, dan berkata, “Ibu kasihan atuh anaknya masih kecil begini masak dibawa-bawa?”

Hamdiyan menjawab, “Bapak tidak usah urus. Lagian ngomong kasihan segala. Bapak waktu menggusur kami dulu memang mikirin itu?”

Anak Hamdiyah kini berusia sembilan bulan. Sehat dan menggemaskan. Namanya Merah.

MAMAN

Maman adalah warga tertua berumur 70 tahun yang saya temui di Stasiun Barat. Ia generasi pertama yang menempati lahan tersebut.

Abah, demikian ia menyebut dirinya sendiri, tinggal bersama Marni. Maman pernah bekerja sebagai sopir, pernah pula jadi tukang parkir—"satu-satunya pekerjaan yang masih bisa dilakukan di masa tua,” katanya.

Di balik wajah keriput, dan jenggot putih panjang hingga dada, Maman masih bersemangat bercerita. “Abah lihat ada teman-teman yang senasib,” katanya.

Maman “sakit hati” kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. “Kok kenapa tempat tinggal Abah yang rubuh sampai kehujanan cuma dilewat?” katanya.

“Maka, kalau ada yang ajak, Abah semangat lagi. Abah mah ingin demo,” ujarnya.

Peristiwa yang disebutkan Maman ketika Ridwan Kamil mendatangi lokasi gusuran, 29 Juli 2016. Ketika itu Emil—panggilan Ridwan Kamil selain RK—sempat berjanji akan menolong warga dengan menawarkan beberapa solusi. Emil juga bilang “menyesali” proses pembongkaran.

“Tapi tidak ada bantuan. Bohong. Yang bantu itu mahasiswa. Mereka kasih mi instan, baju—apa saja. Yang ngasih modal juga mahasiswa, sampai sekarang Abah bisa jualan kecil-kecilan.”

Warung Maman terletak di sebelah timur warung makan Itoh. Tapi beda dengan warung Itoh yang permanen, warung sederhana Maman hanya dari batang bambu. Untuk menghalangi debu jalan, dibuatlah penghalang dari bekas spanduk berbahan kain. Maman menjual mi instan, kopi saset, dan gorengan.

Suatu malam setelah digusur, masih dalam periode persidangan, Maman terbangun oleh teriakan istrinya, Marni: Aing mah nini-nini paeh moal dua kali. Maneh tega rek maehan nini-nini? Maneh teh rek modaran aing? Siga teu gablek indung wae maneh!”

Maksud istrinya: saya sudah nenek-nenek, tidak akan mati dua kali. Kamu tega mau bunuh nenek-nenek? Kamu mau bunuh saya? Seperti tidak punya ibu saja kamu!”

Marni membentak Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) yang mau membongkar tenda saat itu juga.

Maman marah. Ia mengambil golok, mengacung-acungkannya ke aparat.

“Siapalah yang duluan mati. Abah sudah tua ini,” kata Maman. Polsuska lari terbirit-birit.

Sejak saat itu Polsuska tak pernah lagi berani mengusik Maman dan Marni.

Latar: Wilayah Panas

Jalan Stasiun Barat, terletak di pintu keluar Stasiun Bandung sisi selatan, sejak dulu dikenal sebagai wilayah prostitusi kelas bawah di Bandung. Kebanyakan dari pekerja seks komersial adalah “pelarian” Saritem. Mereka tersisih dari lokalisasi yang jaraknya hanya 1 kilometer dari Jalan Stasiun Barat ini karena banyak hal, salah satunya usia yang tidak lagi muda.

Bersamaan dengan itu berkembang pula premanisme, peredaran miras, dan narkoba.

Dengan panjang hanya setengah kilometer, Jalan Stasiun Barat yang dihuni belasan warung makan, toko, dan tempat usaha lain hanya jadi tempat mangkal, mencari pelanggan, dan bernegosiasi soal harga. Sementara "transaksi" dilakukan di belakang kompleks usaha warga ini. Ada kontrakan, juga losmen murah seharga Rp100 ribuan semalam.

Meski menjajakan diri persis di depan warung, tetapi bukan berarti warga yang berusaha di sana setuju atas praktik tersebut. Dasim Budimansyah, Syaifullah, dan Delilah Nurzaidah (2015) mengatakan warga cenderung pasif terhadap prostitusi. Selain itu, mengapa Stasiun Barat langgeng sebagai tempat prostitusi selama puluhan tahun juga karena tidak ada upaya pemberantasan yang serius dari aparat.

Tapi itu semua berubah setelah warung-warung warga digusur. Warga mulai berani menegur PSK. Di beberapa titik warga memasang poster yang intinya menolak prostitusi. Pada salah satu poster tertulis, “Rakyat Kebon Jeruk Menolak Keras 1. Pungli, 2. Perdagangan Perempuan, 3. Rentenir/Lintah Darat”, dengan huruf berwarna putih, berlatar merah menyala dengan siluet massa aksi, serta di bawahnya tergambar 10 kepalan tangan.

Tindakan ini punya alasan politis. Dengan membuktikan warga di sana “beradab” (mengacu nilai-nilai umum yang diterima masyarakat), alasan untuk memiliki tempat itu secara sah semakin kuat.

Guna meneguhkan komitmen ini, pada Minggu, 3 Desember kemarin, warga membuat “Pernyataan Moral Juang”. Isinya, janji bukan hanya menolak prostitusi (perdagangan manusia), tapi juga untuk tidak berjudi, tidak berselingkuh, mabuk, dan hal-hal yang berkaitan dengan narkotika dan premanisme.

Ketika saya pulang sekitar pukul 8 malam, beberapa pekerja seksual dengan pakaian serba minim memang masih bekerja di pinggir jalan Stasiun Barat, tapi posisinya jauh dari lokasi gusuran, di pinggir ruas jalan yang paling sepi. Ada yang fokus pada ponsel, ada juga yang memperhatikan jalan.

Keberanian warga seperti yang ditunjukkan Itoh, Hamdiyah, dan Maman tidak datang seketika dari langit. Ini kesadaran yang muncul lewat pengalaman. Perubahan yang paling terasa usai digusur, selain keberanian untuk menyampaikan pendapat, adalah munculnya rasa solidaritas sesama warga. Sebelum digusur, mereka semua sebatas saling kenal. Jarang bertegur sapa. Tapi sekarang “sudah seperti saudara”—menurut penuturan mereka sendiri.

Bangunan-bangunan yang didirikan sesudah digusur dibuat bersama tanpa paksaan. Tiap minggu mereka juga kerja bakti membersihkan lingkungan.

Asri Vidya Dewi, advokat sekaligus organiser warga, berperan sentral untuk menumbuhkan kesadaran semacam ini. Ia datang menjadi kuasa hukum warga setelah bangunan rata oleh tanah, medio Agustus 2016. Achy—demikian nama akrabnya—datang dengan suaminya, Barra, dengan mobil murah merek Datsun ketika saya sudah ngobrol dengan warga selama sekitar satu jam.

Ia bercerita mengapa mau membela warga. “Aku mau tetap di sini karena warga berkomitmen membentuk masyarakat baru yang lebih beradab,” katanya.

“Kalau capaiannya ekonomi doang ya buat apa? Tinggal bayar, selesai. Di sini nanti akan terbangun masyarakat yang lebih baik. Kalau sudah jadi, kan, bisa jadi pusat konsolidasi kawan-kawan Bandung [yang menolak penggusuran].”

Achy membenarkan bahwa setelah penggusuran, warga tidak lagi permisif terhadap praktik-praktik yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu.

Nenek Yayah, salah seorang warga yang lahir pada 1962, menegaskan ini. Menurutnya, keberanian warga bisa muncul karena Achy “galak” dalam arti positif, baik terhadap PSK atau kepada warga yang dulu senang mabuk dan berjudi.

“Jadi tidak ada yang berani lagi,” kata Yayah.

“Teh Achy juga galak ke warga. Tapi galaknya baik, bikin warga bener.”

“Kenapa Nek Yayah tidak galak sama saya? Kan Nek Yayah juga galak.”

“Ya masa saya galak sama yang membela saya.”

Mendengar jawaban Yayah, semua warga yang turut bercengkerama tertawa geli.

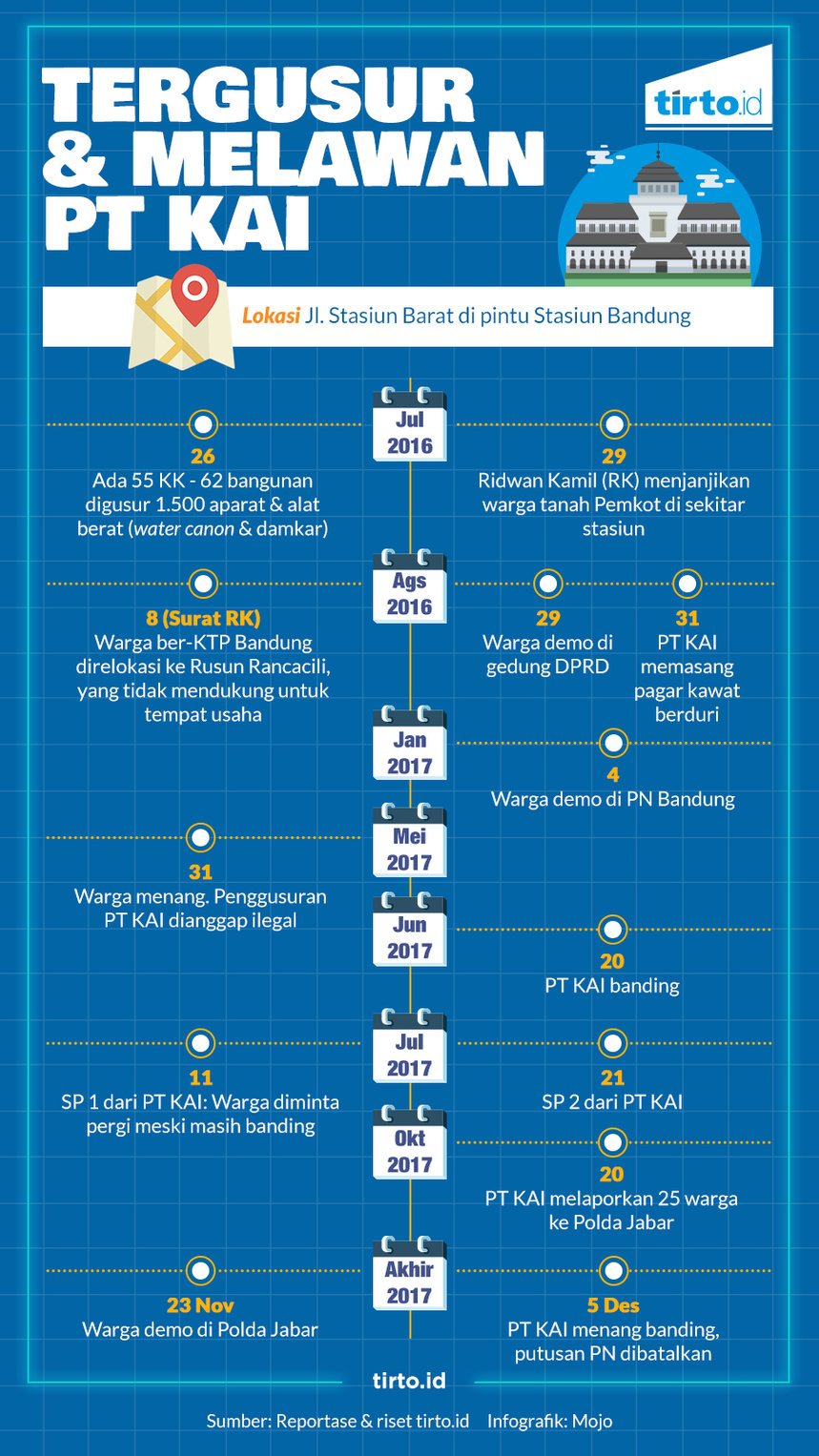

Jalan Berliku: Kemenangan dan Kriminalisasi

31 Mei 2017. Hakim Ketua Irwan Effendi dari Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung mengetuk palu memenangkan gugatan perdata warga. PT Kereta Api Indonesia (Persero) dinyatakan bersalah atas penggusuran terhadap 62 bangunan—terdiri 32 warung dan 30 rumah—yang dihuni 55 keluarga pada 26 Juli 2016. Singkatnya, penggusuran PT KAI diputus ilegal.

“Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi berupa uang sewa tempat usaha/tempat tinggal untuk satu tahun pertama dan biaya pindah (pengangkutan barang-barang) kepada masing-masing penggugat sebesar Rp15 juta, dengan total seluruhnya 25 orang x Rp15juta = Rp375 juta,” kata Irwan.

“Allahu Akbar,” suara warga menggema di seantero ruangan.

Semua warga, termasuk anak dan cucu penggugat, bersujud syukur.

“Semua nangis,” ujar Hamdiyah mengingat suasana ruang sidang saat itu. "Polisi di ruangan, yang mengamankan persidangan, pun banyak yang mengucapkan selamat."

Kemenangan ini buah dari proses panjang yang dilalui warga.

Setelah mengumpulkan bukti-bukti cukup, warga menggugat PT KAI ke PN Bandung atas delik Perbuatan Melawan Hukum pada 28 September 2016, dengan nomor perkara 380/PDT.G/2016/PN.BDG. Selain KAI, gugatan dilayangkan kepada Pemkot Bandung karena merekalah yang kali pertama memberikan izin kepada warga menempati lahan pada 1953. Sidang kali pertama digelar pada 13 Oktober 2016.

Penggusuran PT KAI dinilai ilegal karena dilakukan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas. Di luar itu, PT KAI tak bisa membuktikan bahwa lahan seluas 1.800 meter persegi yang jadi objek perkara adalah miliknya.

PT KAI mengklaim tanah yang ditempati warga, yang berlokasi di RT 03/02 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, sejak awal adalah hak mereka berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tanggal 5 Februari 1988. Sertifikat ini terbit pada 11 Juni 1988 atas nama Departemen Perhubungan RI, yang ditembuskan ke Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJ KA). Ia menyebutkan bahwa lokasi lahan berada di Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo.

Dari sini kejanggalan sudah muncul. Alamat yang tertera pada Sertifikat Hak Pakai berbeda dari lokasi penggusuran. Jalan Pasirkaliki dan Jalan Stasiun Barat terpisah 2,6 kilometer, dihela oleh Jalan Kebon Kawung, Jalan Pajajaran, dan jalan-jalan lain yang lebih kecil seperti Jalan H. Mesri dan Jalan H. Moh. Iskat.

“Sertifikat itu [bukan merujuk pada tanah] di sini [Kebon Jeruk]. Jadi PT KAI asal saja bilang, 'Ini kami punya akta’, tapi lokasinya beda. Punya siapa, jenis-jenis haknya apa saja, tidak juga mereka jelaskan,” kata Achy.

Dan kejanggalan ini berlanjut dengan kejanggalan-kejanggalan lain.

Dalam persidangan, PT KAI melampirkan bukti yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan melalui Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 21 Desember 2016. Sertifikat ini adalah “split” dari Sertifikat Nomor 6/1988.

Menurut Achy, penerbitan ini bermasalah dan patut dipertanyakan karena pemegang Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/1988 [PJ KA] tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah untuk memperpanjang penggunaan lahan.

Berdasarkan aturan tersebut, jangka waktu Hak Pakai atas Tanah Negara adalah 25 tahun, dan bisa diperpanjang 20 tahun lagi dengan pengajuan dua tahun sebelum masa pakai selesai dengan syarat: tanah masih digunakan sesuai penggunaan tanah; syarat pemberian hak tersebut masih dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan pemegang hak masih memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak sesuai aturan yang sama.

Merujuk pada aturan tersebut, hak Pakai PJ KA, yang didirikan pada 15 September 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971, berakhir pada 2013 lalu. PJ KA tidak bisa memperpanjangnya karena status hukumnya sudah tidak ada.

Melalui Peraturan Pemerintah 57/1990, PJ KA berubah status menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka). Sembilan tahun setelahnya, 1 Juni 1999, Perumka berubah nama menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Achy mengatakan, PJ KA dan PT KAI adalah dua entitas berbeda, sehingga PT KAI tidak bisa mengklaim tanah dari sertifikat yang dipegang PJ KA.

Tujuan utama dari PJ KA dan Perum adalah “memberikan pelayanan kepada masyarakat” dengan dasar hukum Undang-undang 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sementara PT KAI “mencari laba” yang tunduk pada UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Perubahan bentuk perusahaan membuat perubahan sistem hukum dan kepemilikan aset. Peralihan status tidak otomatis peralihan aset,” kata Achy.

Pihak yang membayar pajak bumi dan bangunan juga bukan dari KAI. Wargalah yang membayar PBB, bahkan ketika bangunan mereka sudah rata tanah. Lebih aneh lagi, kata Achy, dalam sertifikat ini tertera pihak yang memiliki hak masih PJ KA, bukan PT KAI.

“Ini lucu. [Perusahaan] sudah bubar kok masih bisa punya sertifikat? Selain itu, proses terbitnya bermasalah, dan pada saat sedang berperkara di pengadilan juga melanggar hukum,” kata Achy.

Tapi PT KAI tidak ingin membayar sepeser pun atas penggusuran ilegal yang telah mereka lakukan. Mereka mengajukan banding pada 20 Juni 2017. Menyerahkan berkas banding pada 13 Oktober 2017.

Alih-alih pasif menunggu putusan, PT KAI malah agresif melakukan tindakan yang dilarang saat saat masih berperkara. Pada 11 Juli 2017, PT KAI mengeluarkan surat peringatan pertama pengosongan lahan. Lalu SP kedua keluar 10 hari setelahnya. Narasinya sama: warga tidak berhak menempati lahan dan harus angkat kaki.

Selain itu, pada 20 Oktober, PT KAI Daop II melaporkan 25 warga ke Polda Jawa Barat dengan dalil tindak pidana Pasal 167 (1) KUHP. Mereka dituduh memasuki pekarangan orang lain yang tertutup tanpa izin, dengan dasar Sertifikat Hak Pakai Nomor 7/2016 (yang terbit dengan sejumlah kejanggalan tadi). Delik penyerobotan ini adalah pendirian dua warung semipermanen. Warga, yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Penggusuran, menyebutnya sebagai kriminalisasi.

Demi mengusut kasus ini, warga—bersama mahasiswa dan pelajar—bolak balik mendemo Polda. Tuntutannya: mereka ingin polisi memberhentikan proses penyelidikan terhadap warga karena sama sekali tak ada aturan apa pun yang dilanggar.

Tuntutan memang belum dipenuhi. Namun, atas desakan warga, pemeriksaan kini tak lagi di kantor polisi, tapi di rumah Ketua RW 02.

Itoh, salah satu warga yang dikriminalisasi, sudah beberapa kali diperiksa.

“Apa Bu Haji takut?” tanya saya.

“Kenapa mesti takut? Saya benar. KAI yang salah,” jawab Itoh, pemilik salah satu warung makan, juga sentra konsolidasi warga.

Manajer Humas PT KAI Daop II Joni Martinus mengatakan bahwa tanah sengketa itu adalah "milik PT KAI."

“Kalau warga mengklaim itu tanah mereka, ya terserah merekalah. Namanya orang ngaku-ngaku ya bisa aja,” tambahnya kepada Tirto, akhir pekan lalu.

Menurut Joni, tuntutan warga yang tak mempersoalkan status tanah melainkan hanya proses penggusuran ke pengadilan, adalah bukti warga sebetulnya “mengakui” tanah itu bukan hak mereka.

“Yang mereka tuntut, kan, kerusakan barang pada saat penertiban. Barang-barang mereka memang rusak. Secara logika, kan, kenapa warga tidak menuntut hak kepemilikan tanah, tapi hanya menuntut ganti rugi? Dari sana semua orang juga, kan, tahu siapa pemilik tanah sebenarnya. Itu tanah PT KAI,” kata Joni. PT KAI terkenal menggusur ribuan pedagang stasiun di jalur Jabodetabek pada 2012-2013.

Apa benar warga tidak punya sertifikat terhadap objek sengketa?

Jawabannya: ya. Warga hanya memiliki bukti membayar rutin pajak bumi dan bangunan selama puluhan tahun. Namun, menurut Achy, dalam doktrin hukum agraria, mereka yang telah mendiami terlebih dulu suatu lahan dan memelihara serta melakukan kewajibannya seperti membayar pajak akan mendapat “Hak Keutamaan”. Dalam hal ini wargalah yang mendapat hak tersebut.

“Kenapa sejak dulu warga tidak mengaktakan hak milik kalau memang sudah sesuai semua dengan aturan yang ada?” tanya saya kepada Achy.

“Ya namanya juga rakyat. Tidak paham. Yang mereka tahu mereka bayar PBB, berarti sudah sah,” Jawab Achy.

“Terus kenapa yang digugat ke pengadilan soal ganti rugi? Kenapa tidak soal memperjelas status lahannya?”

Achy menerangkan bagaimana rumitnya mengurus kepemilikan lahan di Badan Pertanahan Nasional: bagaimana kasak-kusus di kalangan advokat dan aktivis Bandung yang menyebut pengurusan sertifikat tanah adalah “lahan basah”, soal siapa saja elite-elite yang “bermain”, dan lain sebagainya. Mereka yang punya uang akan lebih mudah mengurus sertifikat ketimbang warga biasa.

Kembali Terbentur: Apa Selanjutnya?

Kemenangan warga hanya bertahan beberapa bulan. Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam Putusan Nomor 465/PDT/2017/PT.BDG yang dibacakan pada 5 Desember 2017 memutuskan memenangkan PT KAI pada tingkat banding.

Menurut majelis hakim, PT KAI "telah melakukan prosedur yang sesuai" sebelum menggusur warga, seperti telah melakukan sosialisasi, peringatan, hingga menawarkan uang "kerohiman". Atas poin bahwa warga membayar pajak bumi bangunan secara rutin, yang buktinya dipegang warga, hakim menyatakannya "bukan bukti kepemilikan atas tanah", melainkan hanya bukti pembayaran. Warga dinilai hakim telah “mendirikan bangunan tanpa izin”, padahal sebagaimana arsip yang dimiliki warga, bangunan didirikan oleh Dinas Pasar Pemkot Bandung.

Selain itu, status Sertifikat Nomor 7/2016 yang jadi dasar PT KAI ngotot mengusir warga dinilai "tidak bermasalah" oleh majelis hakim pengadilan tinggi. Dalilnya, sebagaimana tertera dalam putusan, segala hak dan kewajiban serta kekayaan dari perusahaan berbentuk lama (PJ KA, Perumka) beralih ke perusahaan bentuk baru (Persero).

Bahkan, berbeda dari pengadilan tingkat pertama, dalam putusan banding menyebut bahwa sertifikat 7/2016 sebagai Sertifikat Hak Milik, bukan Hak Pakai (tertera dalam putusan banding halaman 58 paragraf 7). Sertifikat Hak Milik sama sekali tidak disinggung dalam sidang-sidang sebelumnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai ini, wakil presiden humas korporat PT KAI Agus Komarudin mengatakan Sertifikat Hak Milik itu “salah ketik”. Ia menjelaskan, tanah ini semula bersertifikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1998 atas nama PJ KA c.q. Departemen Perhubungan. Lalu, pada 2016, dilakukan “pemecahan”, salah satunya Sertifikat Hak Pakai Nomor 7/2016.

“Lalu karena PJ KA berubah menjadi PT KAI (Persero), dilakukan pembaruan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 877 Tahun 2017, yang terbit pada 30 Maret 2017,” kata Agus, 11 Desember lalu.

Informasi bahwa PT KAI menang gugatan banding ini baru saya ketahui pada 10 Desember, atau lima hari setelah putusan. Pengacara warga baru tahu ketika saya menanyakannya, meski ia telah memprediksi putusan banding memang akan memenangkan PT KAI.

"Tapi aku belum dapat putusan resmi. Jadi masih tetap nunggu," kata Asri Vidya Dewi, pengacara warga.

Namun, menurut Achy, putusan banding justru semakin memperkuat posisinya. Menurutnya, fakta bahwa dalam putusan banding KAI mengaku akta Nomor 7/2016 adalah hak milik, sementara dalam bukti di persidangan sebelumnya akta tersebut adalah akta hak pakai, adalah indikasi bahwa PT KAI melakukan pemalsuan.

“Tidak bisa disebut salah ketik karena setiap dokumen hukum menjadi dokumentasi negara. Selain itu, seperti yang saya bilang di awal, proses ‘split’ akta ketika proses sidang tidak boleh. Juga itu di-split dari akta yang sudah habis masa berlakunya [Akta 6/1988),” kata Achy, mengulang argumen yang berhasil memenangkan warga dalam persidangan.

Hal sama diungkapkan pengacara publik LBH Jakarta, Alldo Fellix Januardy. Proses penerbitan HGB dari Sertifikat Hak Pakai tidak boleh dilakukan ketika tanah sedang jadi objek sengketa. Menurutnya, dalam kasus ini, Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan sertifikat untuk PT KAI harus turut bertanggung jawab.

“Dalam kondisi sengketa, BPN, meski punya wewenang untuk mengadakan mediasi, tetap harus menunggu putusan pengadilan. Kredibilitas BPN patut dipertanyakan,” katanya.

Pihak BPN Bandung tidak menjawab ketika dimintai konfirmasi.

Maka, saat ini, usaha warga membentuk “masyarakat baru” kembali terganjal oleh persoalan hukum. Tapi warga tak menyerah. Mereka akan tetap memperjuangkan apa yang diyakininya.

“Kalau perlu akan demo lagi, kalau pun harus berdarah-darah, kami siap karena mempertahankan hak kami,” kata Itoh.

Penulis: Rio Apinino

Editor: Fahri Salam