tirto.id - Unen ne alek linon. Fesang bakat ne mali.

Manoknop sao hampong. Tibo-tibo mawi.

(Diawali oleh gempa. Disusul ombak yang besar sekali.

Tenggelam seluruh negeri. Tiba-tiba saja)

Syair di atas merupakan salah satu penggalan karya Muhammad Riswan, salah satu tokoh adat Simeulue, yang dikisahkan melalui Nafi-nafiSmong, sebuah kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Simeulue, Aceh.

Secara harfiah, nafi-nafi adalah sebuah budaya tutur yang berisi petuah dan nasihat hidup. Sementara smong berarti air laut pasang atau gelombang tinggi.

Nafi-nafi Smong berkaca pada tsunami yang pernah melanda Kepulauan Simeulue pada 4 Januari 1907. Saat itu gempa berkekuatan 7,6 magnitude yang diikuti tsunami menewaskan ribuan orang.

Budaya tutur ini kemudian diwariskan secara turun-temurun ke setiap generasi sebagai bagian dari mitigasi bencana masyarakat Simeulue. Mereka sudah tahu jika ada gempa besar untuk berlarian ke tempat tinggi atau bukit-bukit. Dalam Nafi-nafi Smong juga dituturkan untuk tidak mendekati area pantai meskipun ada godaan untuk menangkap ikan ketika air laut surut secara tiba-tiba.

Nafi-nafi Smong banyak dilantunkan sebagai pengantar tidur anak-anak, juga sebagai nasihat yang diperdengarkan di surau dan masjid-masjid setelah salat magrib.

Ketika bencana tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004, jumlah korban di Simeulue tercatat hanya 6 sampai 7 orang. Itupun karena sebagian besar korban tertimpa reruntuhan, bukan karena terseret arus gelombang tsunami.

Tahun ini Nafi-nafi Smong diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI.

Gempa Aceh 2004

Berbeda dengan mitigasi bencana yang dimiliki masyarakat di Simeulue, di Aceh daratan hal ini masih kurang sehingga korban jiwa pada tsunami tanggal 26 Desember 2004 mencapai ratusan ribu orang.

Tsunami yang diawali dengan gempa dahsyat 8,9 skala richter itu berlangsung selama 10 menit. Berpusat di Samudra Hindia pada kedalaman 10 kilometer kemudian memuntahkan air laut dengan puncak ketinggian mencapai 34,5 meter di pantai Lhoknga, Aceh Besar.

Air laut yang tumpah ke daratan lantas menyapu bangunan-bangunan di bumi Serambi Mekah.

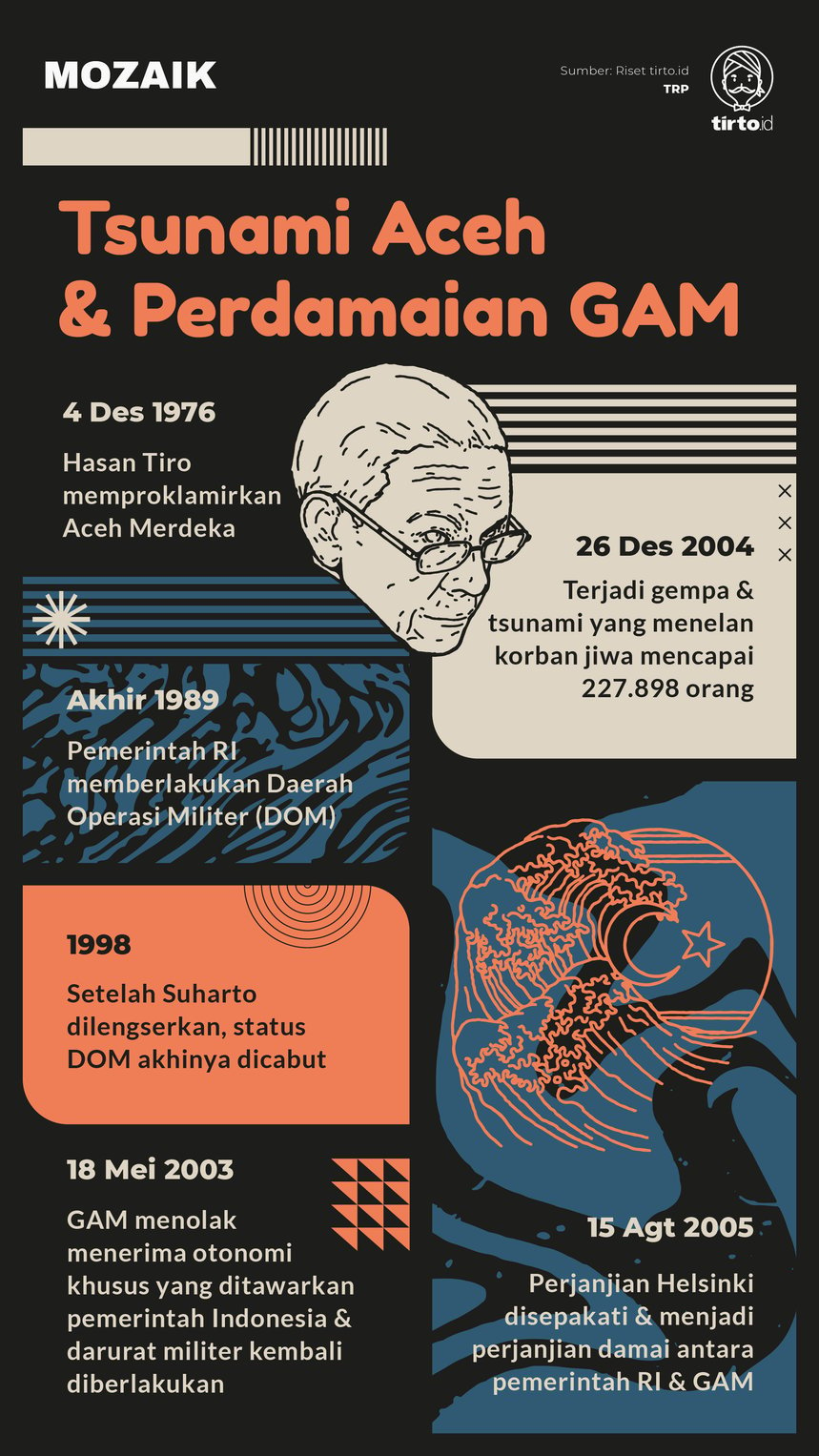

Korban jiwa yang tercatat di Aceh mencapai 227.898 orang dan puluhan ribu lainnya mengungsi.

Mereka yang selamat dari bencana bukan hanya butuh perawatan fisik, namun juga perawatan psikologis untuk pemulihan. Menurut psikolog Sarlito Wirawan, masyarakat Aceh memiliki sejarah panjang dengan peristiwa traumatis, mulai kondisi darurat militer, meletusnya perang GAM dengan TNI, hingga bencana alam.

“Gejala-gejala gangguan stres pascatrauma bisa mulai muncul tujuh hari hingga 30 tahun setelah peristiwa traumatis ekstrem. Jadi kurun waktu efek trauma bisa begitu panjang,” ujar Sarlito seperti dikutip dalam buku Sepenggal Kiamat Tsunami Aceh yang ditulis Pusat Data dan Analisa Tempo.

Ketika gempa dan tsunami melanda tahun 2004, Aceh masih dalam keadaan konflik bersenjata.

Gerakan Aceh Merdeka

Juni 1976, Hasan Tiro kembali ke Aceh setelah lama tinggal di AS. Melalui kesepakatan yang alot di Jakarta, ia diizinkan kembali ke kampung halamannya di Pidie.

Ia mulai menyebarkan pamflet, brosur, dan kaset-kaset mengenai kebangsaan Aceh yang bebas dan merdeka.

Tanggal 4 Desember 1976, ia memproklamasikan Aceh Merdeka yang ditulis dalam bahasa Aceh dan Inggris. Ia juga mengumumkan susunan kabinet untuk mendukung perlawanannya terhadap Republik Indonesia.

Gerakannya juga dikenal dengan Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). Pemerintah Suharto melabelinya Gerakan Pengacau Liar (GPL) atau Gerakan Liar Hasan Tiro (GLHT).

Pasukan Hasan Tiro melakukan perang gerilya di hutan-hutan. Mereka juga mengibarkan bendera bulan bintang dan logo burak singa yang menjadi simbol Aceh Merdeka.

Menurut laporan Tempo dalam buku Sepak Terjang Gerakan Aceh Merdeka Era 1970-1980 (2022), sebagian besar pasukan tersebut hanya dibekali oleh senjata tua dan bekas sisa-sisa Perang Dunia.

Untuk menggaet para pengikut, Hasan Tiro banyak mengumbar janji dengan fasilitas gaji dan senjata canggih. Ia juga menyebut akan banyak uang dan bantuan dari Libya dalam waktu dekat.

Meskipun janji dari Libya tersebut terbukti satu dekade kemudian, kekuatan Hasan Tiro pada awal berdirinya masih belum meyakinkan untuk berperang melawan kekuatan ABRI saat itu.

Jauh sebelumnya, Aceh memang sudah bergejolak ketika Daud Beureuh mengangkat senjata melawan pemerintah Pusat tahun 1953. Mengikuti jejak Kartosoewirjo, Aceh menyatakan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia.

Peperangan berlangsung sengit di hutan-hutan sebelum akhirnya Daud Beureuh menyatakan damai pada tanggal 9 Mei 1962. Sejak saat itu Aceh sudah berstatus Daerah Istimewa.

Gerakan Aceh Merdeka mulai melakukan kembali perlawanan pada awal tahun 1989 setelah beberapa pejuangnya kembali dari pelatihan militer di Libya--sumber lain menyebut Iran-- kisaran tahun 1988-1989.

Sementara itu sejak tahun 1980, Hasan Tiro mengendalikan gerakannya dari Swedia, tempat ia memiliki kewarganegaraan.

Jakarta merespons dengan pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) atau dikenal dengan Operasi Jaring Merah pada akhir tahun 1989.

Kontak senjata semakin sengit. Beberapa pimpinan GAM berhasil dibekuk dan diadili.

Setelah Soeharto dilengserkan, status DOM dicabut pada tanggal 7 Agustus 1998. Dua minggu kemudian hampir seluruh personil ABRI ditarik dari Aceh.

Kondisi keamanan sendiri masih belum stabil, bahkan masih cukup rawan. Di beberapa desa yang tadinya disinyalir sebagai tempat operasi militer, kekerasan masih dirasakan masyarakat sipil terutama mereka yang menjadi tumbal GAM atau korban salah tangkap ABRI.

ABRI yang masih tersisa di Aceh juga menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh GAM, seperti yang dilakukan oleh kelompok Ahmad Kandang. Ia dituding melakukan rangkaian penculikan dan pembunuhan tentara. Beberapa senjata yang ditemukan saat penggrebekan diduga dipasok dari Thailand.

Motif lain adalah dendam masa lalu sebab selama DOM diberlakukan, banyak warga Aceh yang menjadi informan ABRI. Sehingga ketika tentara ditarik, para gerilyawan GAM berusaha membalas para mantan informan tersebut dengan teror dan rangkaian pembunuhan.

Pasca Orde Baru

Sementara kekerasan masih terjadi, suara-suara yang semula bungkam mulai nyaring setelah runtuhnya Orde Baru. Mereka membawa isu-isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh ABRI selama DOM diberlakukan.

Laporan Amnesty Internasional dalam jurnalnya Indonesia: “Shock Therapy”: Restoring order in Aceh 1989-1993 (1993) menyebut jumlah korban mencapai 2.000 warga sipil, termasuk anak-anak dan orang tua.

Pelecahan seksual dan pemerkosaan juga menimpa ratusan perempuan Aceh selama DOM berlangsung.Sedikitnya seribu orang telah menjadi korban salah tangkap atau yang baru dicurigai karena memiliki ikatan dengan anggota GAM.

Selain itu, muncul juga suara-suara kekecewaan yang meminta kesejahteraan ekonomi yang disampaikan oleh ribuan mahasiswa Aceh yang menggelar demo di gedung RRI Aceh pada bulan November 1998.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa permasalahan Aceh dengan Jakarta adalah ketidakadilan di bidang ekonomi, budaya, dan pemerataan akses penduduk. Ini juga yang menjadi salah satu alasan Daud Beureuh dan Hasan Tiro untuk memberontak.

Meskipun berstatus Daerah Istimewa, hasil bumi seperti gas alam, perkebunan karet, kopi, lada, dan tembakau tidak seimbang dengan apa yang dikembalikan pemerintah pusat ke Aceh.

Menurut data Tempo dalam buku Gesekan Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka Era Presiden Habibie (2022), pada tahun 1997 Aceh hanya menerima Rp102 Milyar dari pemerintah pusat atau hanya 0,005 persen dibandingkan kekayaan alamnya.

Di sisi lain, kecemburuan sosial meningkat seiring meningkatnya populasi penduduk dari luar Aceh, terutama dari Jawa.

Puncak kekecewaan terjadi pada tahun 1999 ketika tuntutan referendum disuarakan ribuan masyakarat Aceh yang menyemut di Masjid Raya Baiturrahman.

Mereka mendesak pemerintah pusat untuk segera menggelar referendum agar masyarakat Aceh dapat menentukan nasibnya sendiri.

Masa Perundingan

Dalam waktu bersamaan, Pemerintah RI dan GAM mulai melakukan upaya perundingan untuk meminimalkan korban dari rakyat sipil. Hasilnya adalah kesepakatan untuk Jeda Kemanusiaan yang ditandangani kedua pihak pada tanggal 12 Mei 2000.

Akhir tahun 2002, perundingan di Jenewa menghasilkan perjanjian damai. Kedua belah pihak sepakat bahwa bentuk permusuhan dan kekerasan harus dihentikan selamanya di Aceh.

Kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 9 Desember 2002 itu menyebutkan dalam salah satu butirnya bahwa yang berkonflik setuju untuk melucuti senjatanya masing-masing.

Perjanjian yang dikenal dengan Cessation of Hostilities Agreement (COHA) ini diprakarsai oleh Henry Dunant Centre.

COHA berhasil meredam konflik selama satu tahun sebelum akhirnya GAM menolak menerima otonomi khusus yang ditawarkan pemerintah Indonesia dalam pertemuan Tokyo pada 18 Mei 2003.

Tak sampai 24 jam, darurat militer diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin Megawati Sukarno Putri. Ia menandatangani Keppres Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkat Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Keppres tersebut efektif mulai 19 Mei 2003. Puluhan ribu personil TNI dan POLRI diterjunkan ke Aceh untuk menggempur habis-habisan GAM.

Ratusan petinggi GAM kemudian ditembak, ditangkap, dan dipenjara. Sebagian dari mereka kabur ke daerah lain atau luar negeri untuk menyelamatkan diri. Namun banyak juga korban sipil yang berjatuhan karena menjadi basis pengepungan pasukan TNI.

Berondongan peluru dan suara bising kendaraan tempur menjadi keseharian warga sipil. Mereka seperti terpenjara, tak bisa keluar dari penderitaan konflik yang berkepanjangan. 100.000 orang diperkirakan mengungsi dalam 6 bulan pertama darurat militer menurut laporan Human Right Watch.

Akhir tahun 2004, Aceh dilanda tsunami hebat yang menyebabkan ratusan ribu korban jiwa. Peristiwa memilukan ini kemudian menyadarkan kedua pihak untuk mencoba lagi membuat kesepakatan.

Di sisi lain, darurat militer dinilai efektif memukul perlawanan GAM yang kian terdesak. Operasi tersebut kemudian berganti statusnya menjadi darurat sipil pada Mei 2004.

Dua hal tersebut yang akhirnya memaksa GAM harus mengakui Aceh sebagai bagian dari Indonesia dan menghentikan upaya referendum sebagaimana tertuang dalam perjanjian Helsinski pada tanggal 15 Agustus 2005.

Di bawah pengawasan negara-negara ASEAN dan Uni Eropa, perjanjian Helsinski difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia, Marrti Ahtisaari.

Isi kesepakatan Helsinki terdiri dari enam bagian, yakni:

- Menyangkut kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

- Tentang Hak Asasi Manusia.

- Tentang Amnesti dan Reintegrasi GAM ke dalam masyarakat

- Tentang Pengaturan Keamanan.

- Tentang Pembentukan Misi Monitoring Aceh.

- Tentang Penyelesaian Perselisihan.

Babak baru Aceh kemudian dimulai. Para mantan kombatan GAM diberi kompensasi oleh Pemerintah Daerah Aceh berupa pemberian lahan masing-masing 2 hektare per keluarga. Selama enam bulan, mereka juga mendapatkan dana reintegrasi sebesar satu juta rupiah.

Selain itu, mereka juga memiliki hak politik yang sama termasuk diperbolehkan menjadi anggota TNI dan POLRI.

Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono saat itu memberi amnesti kepada mantan anggota GAM yang berada di luar negeri.

Sayangnya sampai hari ini, beberapa butir perjanjian Helsinski belum terpenuhi seperti penanganan korban konflik dan pelanggaran HAM berat selama DOM diberlakukan. Mereka belum pulih, baik secara fisik maupun mental.

Nafi-nafi, budaya tutur itu mungkin perlu ditambahkan narasi tentang konflik sosial di Aceh yang sama berbahayanya, sama mahalnya, dengan bencana alam Smong yang pernah melanda Pulau Simeuleu dan daratan Aceh.

Penulis: Ali Zaenal

Editor: Irfan Teguh Pribadi