tirto.id - Saya sedikit-banyak bersyukur ketika Martin Scorsese memilih jalan hidup di dunia film alih-alih jadi pendeta. Sebab, dengan begitu, ia bisa membuat film-film bernas yang terus diperbincangkan sampai sekarang.

Bicara tentang sosok Scorsese adalah bicara soal filmografi yang mengagumkan. Film garapan Scorsese merupakan gambaran soal pahitnya hidup, kerasnya kenyataan, serta daftar pertanyaan yang mungkin tak pernah ada jawabannya.

Namun demikian, selalu ada keindahan, sesuatu yang sentimental dan melankolis, yang ditawarkan Scorsese di setiap filmnya.

Dan hal tersebut kembali ia lakukan di film barunya, The Irishman.

Kehebatan Para Veteran

Banyak sutradara hebat punya kolaborator jangka panjang, jika bukan tetap. Ingmar Bergman dan Max von Sydow. François Truffaut dan Jean-Pierre Leaud. Brian de Palma dan Al Pacino. Kemudian Christopher Nolan dan Michael Caine.

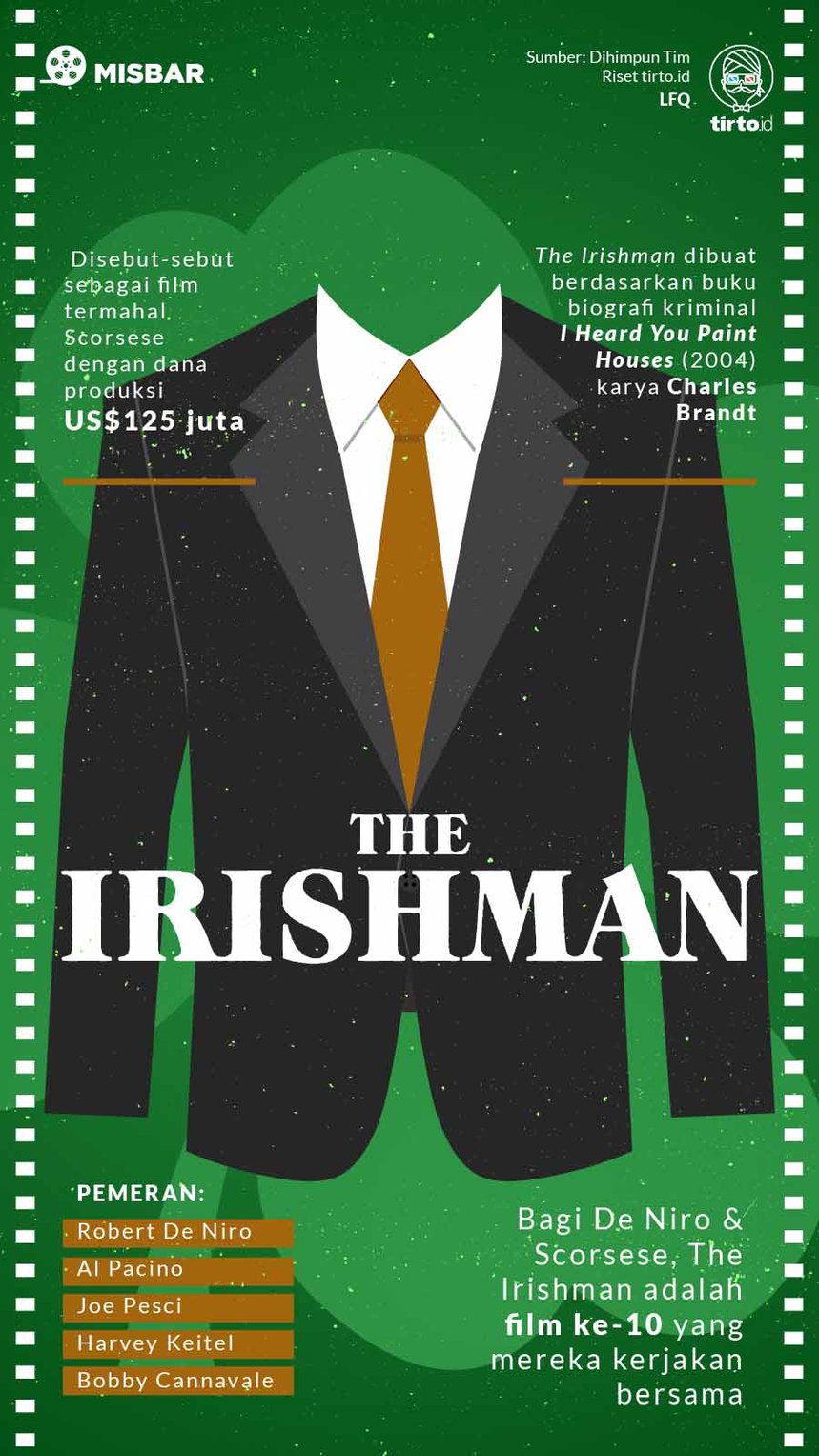

Demikian pula Scorsese. Sebelum kerap bekerjasama dengan Leonardo DiCaprio di film-filmnya, Scorsese lama menggandeng Robert De Niro. Duet Scorsese-De Niro yang ikonik ini dimulai dari Mean Streets (1973) dan berlanjut ke Taxi Driver (1976), Raging Bull (1980), dan seterusnya.

Di kolaborasi terbarunya, The Irishman, chemistry Scorsese-De Niro masih tetap kuat. Hasilnya pun tak mengecewakan. Scorsese memberikan ruang yang luas kepada De Niro dalam memainkan karakter utama, seorang veteran perang. De Niro sukses menghidupkan karakter yang bengis, tanpa ampun, tapi tetap terlihat manusiawi dengan segala kegundahannya. Karakter yang ingin sepenuhnya bebas dari trauma perang, menata hidup secara normal, namun malah terjebak dalam lingkaran setan yang tak ada putusnya.

Salah satu gambaran terbaik dari penampilan De Niro dapat disimak manakala ia diwawancarai dua agen FBI di panti jompo sehubungan dengan aksi kejahatannya. De Niro memperlihatkan bahwa ia hanyalah orang tua yang rapuh, menanggung beban hidup yang begitu berat, serta dilanda kesepian karena teman-teman satu angkatannya sudah banyak yang meninggal akibat kanker atau tertembus timah panas. Tak ada lagi sisa-sisa kehebatannya sebagai gangster yang personanya pernah ditakuti.

Yang memukau tak cuma De Niro. Tiga aktor yang lain, dari Al Pacino, Joe Pesci, dan Harvey Keitel, juga sama-sama menyilaukan. Umur mereka boleh saja uzur, tapi tidak dengan kualitas olah peran yang terlihat sangat matang.

Al Pacino memainkan sosok yang keras kepala dengan tanpa cela. Sosok yang teguh memegang prinsip—dan kepentingannya—sekalipun mendatangkan bahaya untuk keberlangsungan hidupnya. Sedangkan Pesci, yang konon harus dirayu sampai puluhan kali oleh Scorsese dan De Niro agar bersedia tampil di The Irishman, turut menawarkan performa yang dahsyat.

Dengan sangat paripurna, Pesci mampu memberikan nyawa tersendiri kepada karakter mafia yang diperankannya. Seorang mafia yang memperlihatkan kekuasaan dan pengaruhnya bukan lewat fisik, melainkan kewibawaan serta tutur kata serupa mantra penyihir.

Penampilan kelas wahid tiap aktor sungguh-sungguh menopang The Irishman.

Menyaksikan De Niro, Pesci, Al Pacino, dan Keitel bermain dalam satu atap di film besutan Scorsese tak ubahnya seperti tengah bersaksi atas lahirnya reuni suatu keluarga yang berpuluh-puluh tahun tak bertatap muka. Ada semacam kehangatan yang tak dapat dijelaskan, meskipun sampai mulut berbusa.

Ini cukup beralasan mengingat sebelum The Irishman, keempat aktor tersebut punya irisan terhadap satu sama lain. De Niro, Pesci, dan Scorsese pernah melahirkan masterpiece macam Raging Bull, Goodfellas (1990), atau Casino (1995). Keitel sempat bermain bersama De Niro di film klasik Scorsese: Mean Streets dan Taxi Driver. Sedangkan Al Pacino dan De Niro adalah duet maut di The Godfather Part II (1974) garapan Francis Ford Coppola.

Satu-satunya yang belum pernah berkesempatan bermain di bawah arahan Scorsese adalah Al Pacino, kendati keduanya sudah lama kenal. Kehadiran The Irishman menebus kekosongan itu.

“Aku sudah lama ingin bekerja dengan Al. Francis Coppola mengenalkanku kepadanya di tahun 1970,” aku Scorsese, seperti diberitakan Indiewire (16/11/2019). “Bagiku, Al selalu menjadi sesuatu yang tak terjangkau. Kami bahkan sempat ingin membuat film pada 1980-an, namun tak ada biaya.”

Kelindan-kelindan itulah yang pada akhirnya mendapatkan ruang untuk bersatu lagi, di bawah atap yang sama: sebuah film yang mungkin 20 tahun lagi akan dikenang sebagai film terbaik yang pernah dibuat.

Elite Memainkan Peran dan Ceritanya

The Irishman adalah kisah tentang kelas pekerja yang berhadapan dengan perseteruan mafia dan elite negara. Hubungan tersebut dilihat dari sudut pandang tokoh utama bernama Frank Sheeran (De Niro).

Frank adalah mantan serdadu di Perang Dunia II. Usai tak lagi berada di medan pertempuran, Frank mesti kerja serabutan—dari pengantar daging sapi sampai supir—untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Sampai akhirnya ia bertemu dengan Russell Bufalino (Pesci), mafia lokal yang berkuasa. Oleh Russell, Frank diberi kepercayaan untuk menjadi tukang pukul. Tugasnya: memastikan bisnis Russell aman terkendali.

Relasi Russell-Frank membuatnya berkenalan dengan Jimmy Hoffa (Al Pacino), orang nomor satu di serikat buruh International Brotherhood of Teamsters. Di masa itu, Jimmy adalah sosok yang populer sekaligus kuat secara politik. Bekingannya tersebar di mana saja, tak terkecuali di lingkungan mafia yang dikoordinasikan Russell. Saking tenarnya, Frank menyebut Jimmy lebih besar ketimbang Elvis Presley dan The Beatles. Terkesima dengan keberanian dan loyalitas Frank, Jimmy pun mengangkatnya sebagai tangan kanan.

Dari sinilah masalah mulai bermunculan. Selama tiga setengah jam, Scorsese secara telaten menjahit dan menautkan satu per satu kepingan konflik. Tempo berjalan cukup lambat, tapi tak bikin bosan. Scorsese paham kapan harus meningkatkan intensitas, kapan pula harus mengendurkannya dengan memasukkan beberapa lelucon receh ala bapak-bapak. Setiap menit menjadi peluang bagi Scorsese untuk menceritakan ulang sejarah yang besar. Dan ia melakukannya dengan apik.

Scorsese, misalnya, berhasil menceritakan dengan jelas mengapa para mafia tak ingin Jimmy berkuasa lagi di serikat buruh. Jawabannya cuma satu: Jimmy dinilai akan mengeruk habis dana pensiun yang dikumpulkan serikat. Ini membikin kelompok mafia kelimpungan. Pasalnya, dana pensiun merupakan bagian penting dari ekosistem hidup mafia. Dana pensiun memberikan kekayaan, memasok aliran uang tunai untuk pembangunan kasino di Las Vegas, hingga mengatur pemilihan politik.

Bahkan, Scorsese juga mampu memblejeti rumitnya relasi antara Jimmy, mafia, dan klan Kennedy yang pada era 1960-an sedang menancapkan kekuasaannya di panggung politik AS (JFK jadi presiden, sementara RFK jadi Jaksa Agung). Karena punya keterikatan khusus dengan kelompok Mafia, Jimmy menjadi target utama pemerintahan Kennedy. RFK, adik JFK, memimpin perang terhadap eksistensi mafia di AS. Jimmy akhirnya berhasil ditangkap, dihukum 13 tahun penjara, namun bebas ketika Nixon berkuasa.

Ada yang berbeda dari The Irishman ketimbang film Scorsese yang lain. Kendati berjalan begitu lambat, The Irishman nyatanya tak semembosankan Silence (2016). Di lain sisi, walaupun tak sebrutal Goodfellas, Taxi Driver, maupun The Departed (2006), The Irishman tetap saja memunculkan ketakutan—dalam versi yang elegan. Darah dan pembunuhan sadis masih dimainkan Scorsese, namun dalam kadar yang tak berlebih. Gantinya, Scorsese menciptakan ketakutan dari ruang-ruang yang tak terduga, seperti saat Russell meminta Frank untuk membunuh Jimmy, sewaktu sarapan di hotel.

Mencintai Mafia Apa Adanya

Film-film bikinan Scorsese terpengaruh gaya para maestro dunia seperti Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, hingga Akira Kurosawa. Dari Rossellini dan De Sica, misalnya, Scorsese mengambil gaya neorealis dan sensibilitas mengolah budaya orang-orang keturunan Sisilia. Keduanya pula yang menginspirasi Scorsese dalam mengangkat tema-tema keterasingan dari iman dan masyarakat.

Selain pengembangan karakter dan cerita, dari Kurosawa Scorsese juga belajar tentang pentingnya terlibat dalam setiap tahap pembuatan film.

Kombinasi itulah yang membuat film-film Scorsese kompleks dengan karakternya yang selalu berwarna. Ia bisa menggarap film soal agama, seperti yang bisa Anda saksikan dalam The Last Temptations of Christ (1988) dan Silence. Bisa juga menggarap tentang perang antara imigran dan pribumi dalam The Gangs of New York (2002). Yang cukup mengejutkan, Scorsese mampu pula menggarap film tentang anak dan masa kecil di Hugo (2011).

Terlepas dari kepiawaiannya dalam meramu banyak tema, kekuatan Scorsese sendiri sebetulnya terletak pada film-film yang mengisahkan kehidupan bandit dan mafia. Dengan film seperti Mean Streets, Goodfellas, Casino, The Departed, sampai The Irishman, Scorsese mendapatkan ruang bermain yang tepat. Ia bisa mengeksplorasi cerita dan kekayaan sudut pandang di dalamnya dan menghasilkan sajian yang memukau.

Tentu, kekuatan itu tak lahir dari ruang kosong. Sejak kecil, Scorsese ditempa dan dibentuk dalam lingkungan bernama “Little Italy,” sebuah daerah di New York yang dihuni warga keturunan Italia beserta mafia-mafianya.

Pengalaman itulah yang nantinya menjadi modal penting Scorsese untuk menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan mafia. Di tangannya, mafia adalah epos rivalitas, maskulinitas, pengkhianatan, darah, dan—yang paling penting—kesetiaan. Scorsese paham betul dengan nilai-nilai tersebut.

Mungkin karena mafia pula Scorsese bisa bertahan sampai sekarang. Andaikata The Irishman menjadi film terakhir Scorsese, maka ia akan menjadi penutup yang hebat. Dan rasanya Scorsese tak perlu lagi merisak Marvel dan Avengers.

Editor: Windu Jusuf