tirto.id - Siapa bilang konflik sektarian cuma terjadi di belahan dunia Asia dan Afrika?Hingga 1990an,The Troubles, rangkaian pertumpahan darah di Irlandia Utara yang sering dikisahkan sebagai perang antara kubu Protestan dan Katolik, menorehkan luka yang mendalam bagi orang Irlandia, bangsa yang sempat dipandang sebagai pariah Eropa dalam dekapan kekuasaan Kerajaan Inggris.

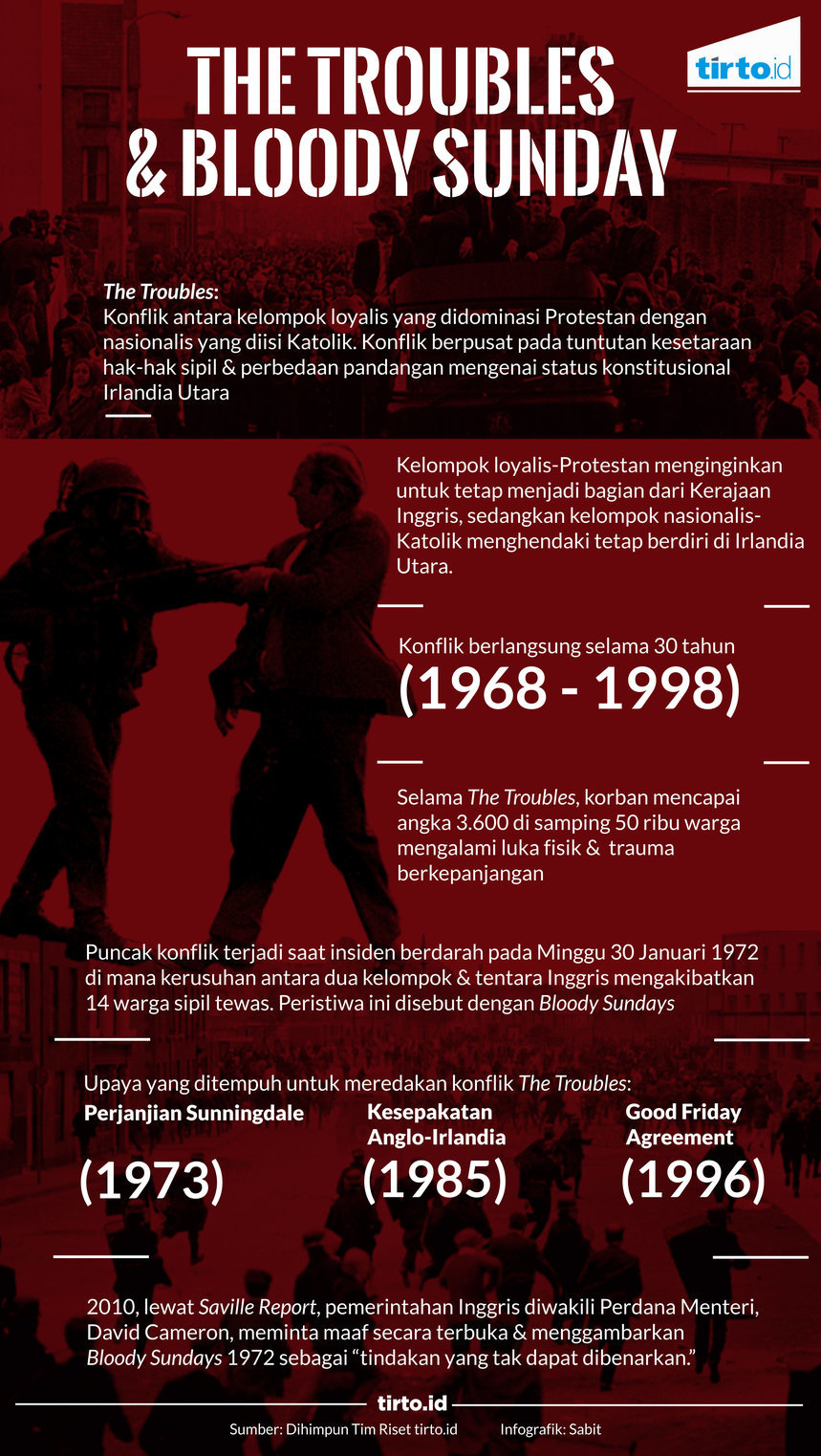

Pangkal masalahnya terletak pada kesenjangan antara dua kelompok dan status konstitusional Irlandia Utara. Kubu yang diwakili serikat pekerja dan kelompok mayoritas Protestan menghendaki agar Irlandia tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris. Sedangkan pihak minoritas yang terdiri dari nasionalis dan kelompok Katolik menginginkan Irlandia Utara merdeka dari Inggris.

Pada Agustus 1973, pihak militer Inggris dituduh sebagai dalang di balik insiden berdarah Minggu Berdarah (Bloody Sunday) yang menewaskan 14 warga sipil. Tragedi itu merupakan puncak tragis dari konflik berkepanjangan di Irlandia Utara yang akrab disebut sebagai The Troubles.

Konflik yang terjadi di Irlandia Utara tak bisa dilepaskan dari revolusi dan perang Inggris-Irlandia pada 1920-1922. Saat itu, Inggris memberlakukan kebijakan kepada seluruh daratan Irlandia untuk tidak membentuk suatu pemerintahan mandiri. Tentara Republik Irlandia (IRA) merespons dengan seruan gerilya melawan Inggris.

Baca juga: Konflik Qatar yang Semakin Meruncing

Inggris paham jika IRA tak dapat dikalahkan secara militer. Pemerintah Inggris, waktu itu dipegang oleh PM Llyod George, memutuskan menggunakan taktik pecah belah, yakni mendukung sebuah faksi konservatif yang dipimpin oleh Michael Collins, Arthur Griffiths, dan William Cosgrave untuk mendirikan Free State, suatu rezim klien yang dipersenjatai dan diongkosi Inggris dalam perangnya melawan tentara Irlandia. Taktik itu berhasil; Inggris memenangkan pertarungan secara menyeluruh.

Perang Inggris- tentara Irlandia memang memiliki intensitas yang sama-sama buruknya seperti di tahun-tahun sebelumnya. Namun, menurut Michael Farrel dalam Northern Ireland: The Orange State (1980), pertempuran tersebut tidak menjelma perang yang berkepanjangan. Kekalahan IRA di wilayah selatan yang diwakili komunitas Katolik mampu dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok loyalis guna mengkonsolidasikan dominasiatas pihak minoritas.

Negara Irlandia Baru bentukan kelompok loyalis ini dilengkapi dengan basis kekuatan dari kepolisian yang dimaksudkan untuk mengintimidasi minoritas dan membiarkan segala macam penindasan terhadap oposisi.

Selama lebih dari 50 tahun sejak kemenangan loyalis di Irlandia Utara, tak ada perlawanan berarti yang dilakukan. Alasannya cukup sederhana: tak ada yang bisa dilakukan minoritas di tengah kebencian yang menyasar mereka. Saat posisi minoritas semakin lemah, kelompok loyalis justru mendapatkan dukungan dari komunitas Protestan dan Inggris. Meski demikian, pihak IRA tetap menyerukan perlawanan di awal 1940 dan akhir 1950 walaupun usaha mereka berujung sia-sia.

Menjelang akhir 1960, perlawanan lebih keras kembali menyasar pemerintahan mayoritas yang kali ini memicu perubahan besar-besaran dalam tatanan sosial-politik di Irlandia Utara.

Pada bulan Januari 1967 kelompok nasionalis menyerukan tuntutan reformasi menyeluruh. Di antara tuntutan yang diajukan adalah mendorong hak suara yang sama dalam pemilihan, alokasi perumahan rakyat yang berkeadilan, menghapus diskriminasi terhadap pekerja, hingga pencabutan produk-produk hukum yang memungkinkan seorang tersangka diasingkan tanpa pengadilan.

Gelombang demonstrasi tak bisa dibendung. Suara-suara menuntut jaminan hak-hak sipil jadi pemandangan keseharian.

Pemerintah Inggris pun turun tangan. Pada tahun 1969 pemerintah Inggris mengirim pasukan pasukan untuk membantu memulihkan ketertiban. Tiga tahun berselang, intervensi yang dilakukan semakin masif. Melihat kondisi semakin tidak terkendali, pemerintah Inggris menangguhkan status parlemen Irlandia Utara dan memerintah langsung dari London.

Banyak yang berasumsi bahwa konflik tersebut dilandasi sentimen agama. Namun, seperti yang ditulis oleh BBC, The Troubles merupakan konflik dua kelompok identitas yang berebut klaim teritorial.

Kelompok loyalis didukung sejumlah kekuatan paramiliter yang terdiri dari Ulster Defense Association (UDA) dan Ulster Volunteer Force (UVF). Tujuan utama mereka dalah menghentikan gerak kelompok IRA. Namun, dalam kenyataannya tak jarang mereka menyasar warga sipil Katolik sebagai target operasi.

Sedangkan pihak nasionalis sendiri didukung IRA dan Sinn Fein (partai sayap kiri terbesar di Irlandia Utara). Tahun 1972, kekuatan mereka sedikit goyah setelah IRA mengumumkan gencatan senjata. Dua tahun berselang, sebagian anggota IRA memutuskan untuk berpisah dan mendirikan Tentara Pembebasan Irlandia Utara (INLA). Dalam Making Sense of The Troubles (2000), David McKittrik menyebutkan jumlah korban di pihak aparat keamanan, kelompok nasionalis, ataupun loyalis mencapai angka 3.600; 50.000 warga mengalami luka fisik dan trauma berkepanjangan.

Proses Rekonsiliasi

Hari Minggu 30 Januari 1972, sekitar 10.000 orang berkumpul di Londonderry menggelar protes agar hak-hak sipilnya dipenuhi. Demi menghindari keributan, serdadu Inggris menutup rute yang sejatinya akan dilewati para demonstran. Bentrok pun tak terhindarkan. Aksi lempar batu dijawab aparat keamanan dengan meriam air, gas air mata, sampai peluru karet.

Tatkala kerusuhan mulai menyebar ke beberapa titik, militer Inggris menurunkan pasukan parasut untuk meredam kekacauan. Namun pasukan itu malah menambah masalah dengan menembaki kerumunan dan menewaskan 14 demonstran.

Menurut laporan The Guardian, seluruh korban adalah laki-laki yang berusia 17 sampai 41 tahun. Seorang pria berusia 59 tahun meninggal beberapa bulan kemudian akibat luka-luka yang dideritanya hari itu.

Tragedi pada Minggu 30 Januari 1972 yang dikenal sebagai Minggu Berdarah (Bloody Sunday) itu adalah episode klimaks The Troubles.

Pada 1996, perundingan yang lebih serius kembali digulirkan. Kali ini pihak-pihak yang sudah lelah dengan konflik bersikap lebih realistis. Amerika Serikat berperan aktif dengan menunjuk senator veteran George Mitchell sebagai ketua perundingan yang kemudian menghasilkan Kesepakatan Jumat Agung (Good Friday Agreement).

Baca juga: Mencari Jalan dari Peta Konflik Dunia

Kesepakatan Jumat Agung mulai berlaku pada Desember 1998, setelah kedua pihak berdebat panas soal persatuan, peran militer, hingga posisi pemberontak. Meski demikian, kesepakatan ini menandai pergeseran lanskap politik Irlandia Utara di mana kedua kubu yang diwakili Partai Persatuan Ulster (UUP) dan Partai Buruh dan Sosial-Demokratik (SDLP) menyetujui pembagian kekuasaan serta mengakhiri konflik The Troubles.

Perundingan itu sendiri sebetulnya tidak terlepas dari inisiatif dari pihak-pihak yang bertikai. Pada 1994, IRA mengumumkan gencatan senjata. Pada tahun yang sama, partai pemberontak Sinn Fein mulai berunding dengan Inggris. Walaupun ditentang berbagai pihak, komitmen Sinn Fein dalam proses pemulihan Irlandia Utara membuka babak baru penyelesaian konflik.

Tak hanya itu, pada 2010 Perdana Menteri David Cameron mendengarkan tuntutan pihak korban penembakan Londonderry 1972 dan meminta maaf secara terbuka. Dalam kata-kata Cameron, penembakan tersebut adalah “tindakan yang tidak dapat dibenarkan.” Kementerian Pertahanan juga mengatakan siap memberikan kompensasi kepada korban.

Walaupun pihak pemerintah sudah meminta maaf dan pihak kepolisian berupaya menjalankan pengusutan secara hukum, terdapat pertanyaan seputar apakah anggota militer yang terlibat dalam penembakan Bloody Sunday dapat dijatuhi hukuman kurungan dalam waktu yang panjang. Pasalnya, dalam klausul Kesepakatan Jumat Agung, semua kejahatan yang dilakukan sebelum tahun 1998 mendapatkan amnesti, termasuk siapapun yang terlibat dalam tragedi Minggu Berdarah (IRA, INLA, pasukan loyalis, dan para tersangka pembunuhan).

Hampir 20 tahun sejak Good Friday Agreement diteken, Irlandia Utara telah mencapai kemajuan besar. Industri pariwisata melaju pesat dan menghasilkan 723 miliar poundsterling setelah serial Game of Thrones memilih Irlandia Utara sebagai lokasi syuting. Industri teknologi dan informasi juga berpotensi tumbuh pesat. Upaya menggenjot investasi telah dilakukan dengan menurunkan pajak bagi perusahaan hingga 12,5%.

Bom Waktu Teror

Kemajuan yang dicapai Irlandia tidak bisa dilepaskan dari bantuan Uni Eropa. Irlandia Utara menerima bantuan hampir 2,5 miliar poundsterling dalam putaran akhir pendanaan UE, serta tambahan 2 miliar poundsterling sebelum tahun 2020. Uni Eropa juga membantu menciptakan program-program lintas batas seperti “Intertrade, Peace, and Tourism Ireland” yang bertujuan menyatukan masyarakat wilayah utara dan selatan dan menjadikan Irlandia Utara lebih terintegrasi.

Tapi benarkan ancaman gerakan kemerdekaan Irlandia Utara yang menolak tunduk pada Inggris sudah lenyap?

Fakta berbicara lain. Kelompok-kelompok bersenjata di Irlandia Utara nampaknya masih menunggu momentum untuk kembali bergerilya.

Perdana Menteri Inggris Theresa May pada Juni 2016 menaikan tingkat ancaman Irlandia Utara ke level waspada. Sebelumnya, polisi menggerebek sejumlah toko senjata yang diduga menyimpan semtex. Semtex merupakan bahan peledak yang mengandung campuran pupuk kimia, digunakan kelompok separatis dalam melancarkan serangkaian peledakan bom berskala besar di London hingga Manchester pada pertengahan 1990an.

Tindakan pihak berwenang bukan tanpa dasar mengingat dalam 12 bulan terakhir di 2015-2016, menurut catatan statistik Dinas Kepolisian Irlandia Utara terjadi 52 serangan bom dan teror di kawasan Irlandia Utara. Angka tersebut melonjak dibandingkan 36 serangan pada 2014-2015.

Ketika Brexit ramai dibicarakan, kelompok-kelompok pro-kemerdekaan semakin gencar mengkampanyekan referendum dan unifikasi Irlandia tak bisa dihalangi. Seperti dilansir The Guardian, tiga dari empat kelompok teroris yang terbentuk pasca Good Friday Agreement memutuskan untuk menggabungkan diri dan merebut kembali panji IRA dalam upaya pembagian kekuasaan.

Baca juga: Revolusi yang Berawal dari Media Sosial

Kelompok bernama The Real IRA tersebut bergabung dengan Republican Action Against Drugs (RAAD). Kepada The Guardian, organisasi baru itu mengklaim telah membentuk “struktur terpadu di bawah satu kepemimpinan” dan akan “tunduk pada konstitusi Tentara Republik Irlandia.”

Dalam perkembangannya, beberapa ratus kombatan—termasuk di antaranya mantan anggota IRA—telah bergabung ke dalam kelompok ini. Mereka berencana mengintensifkan serangan teror terhadap aparat keamanan dan target-target lain yang diasosiasikan dengan pemerintah Inggris.

Penuntasan kasus yang berakar dari The Troubles dan memuncak kala insiden Minggu Berdarah telah memakan waktu puluhan tahun. Pada akhirnya pemerintah dapat mengakui kesalahan-kesalahannya meski perdebatan terus mengemuka dan bom waktu. Namun bagi sejumlah pihak, aspirasi kemerdekaan tak cukup diselesaikan dengan perundingan, maaf, dan kompensasi.

Penulis: M Faisal Reza Irfan

Editor: Windu Jusuf