tirto.id - Selasa, 2 Februari 2018, adalah hari yang tidak terlupakan bagi Handoko, seorang warga keturunan Tionghoa. Hari itu Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan untuk menolak gugatannya terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non-Pribumi.

Instruksi itu melarang warga non-pribumi memiliki hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Warga keturunan Tionghoa di Yogyakarta kerap menjadi korban dari instruksi tersebut.

“Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp407 ribu," kata Hakim Ketua Condro Hendromukti di PN Yogyakarta kala itu.

Pertimbangan hakim menolak gugatan tersebut adalah UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang memberikan hak keistimewaan bagi DIY dalam berbagai tata cara pengelolaan daerah, termasuk pertanahan dan tata ruang.

Handoko heran dengan keputusan hakim tersebut. Pasalnya, tanah yang ia perkarakan bukan tanah kesultanan sehingga seharusnya tak ada sangkut pautnya dengan UU Keistimewaan.

“Kemarin kan juga dikatakan ahli semua, tidak ada kaitannya dengan keistimewaan. Kalau di UUK itu tentang tanah kesultanan, tanah yang saya maksudkan kan tanah yang biasa. Nah, ini nyambungnya dimana kok sedikit-sedikit keistimewaan, itu kan alasan saja,” sebutnya.

Handoko tak seorang diri. Hingga kini, warga negara Indonesia beretnis Tionghoa masih kerap jadi sasaran diskriminasi baik oleh kebijakan negara maupun sebagian kelompok masyarakat.

Carilah kata “aseng” di Facebook dan Twitter. Anda akan dengan mudah menemukan umpatan dan makian rasis terhadap etnis Tionghoa.

Kata “aseng”, tulis Profesor Antropologi Budaya King Fahd University of Petroleum and Minerals, Sumanto Al Qurtuby dalam opininya di Deutsche Welle, merupakan sebutan peyoratif-sarkastik untuk tionghoa yang sudah menjadi bagian dari ungkapan anti-tionghoa di Indonesia.

Ironisnya, lanjut Al Qurtuby, komunitas Tionghoa di Indonesia telah lama “bersimbiosis” dan menjadi bagian menyeluruh dari kebudayaan Nusantara.

Lebih lanjut, pada Agustus 2016, seorang pria keturunan Tionghoa bernama Andrew Budikusuma, mengaku dipukuli dan dilontari kata-kata rasis oleh sejumlah pria di Jakarta. Ia dituduh sebagai Ahok, Gubernur DKI Jakarta yang kala itu sedang dihantam kasus penistaan agama.

Nyaman dengan Identitas yang Sama

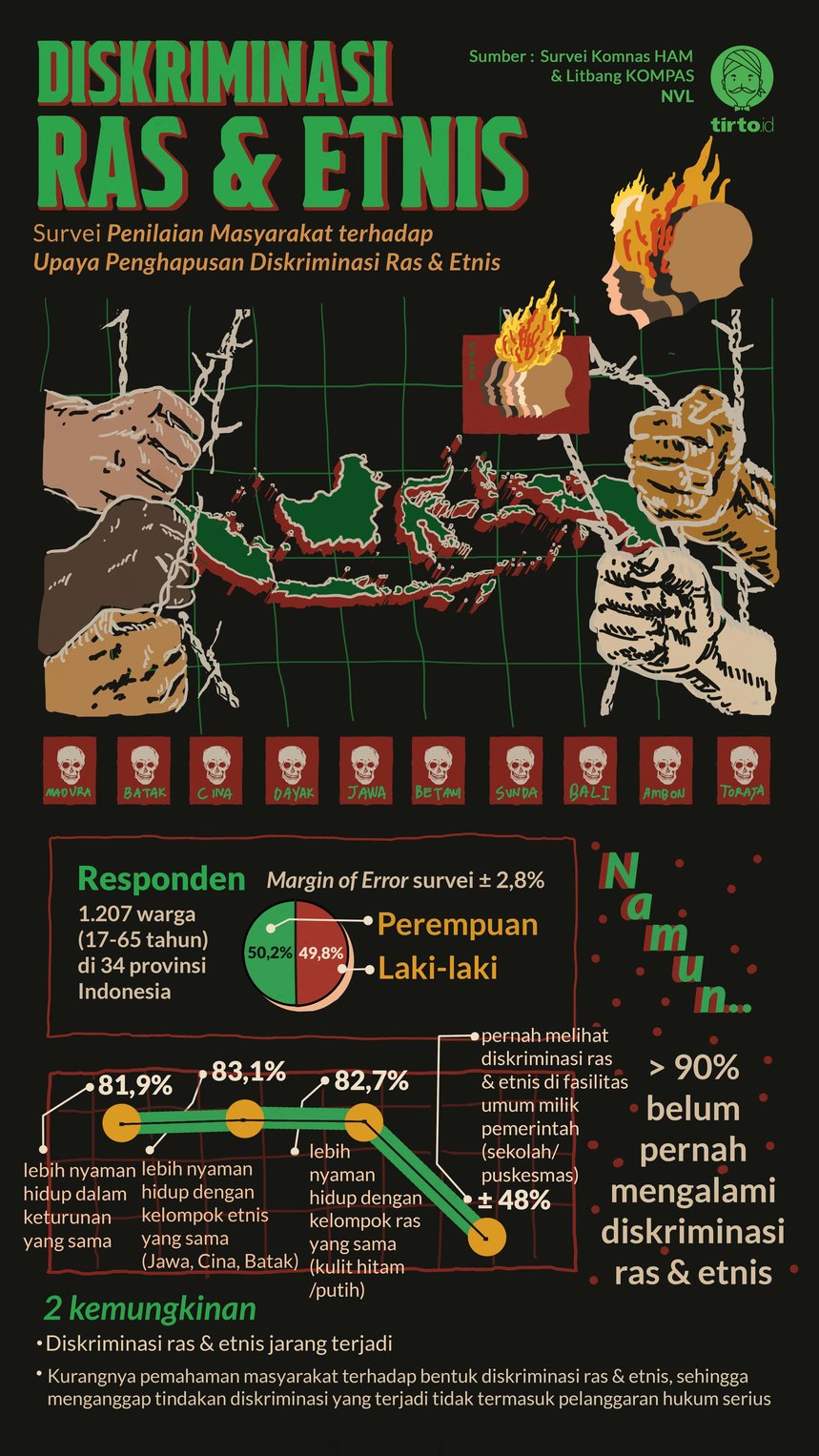

Survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerja sama dengan tim Litbang Kompas mengindikasikan betapa canggungnya masyarakat Indonesia menerima keragaman etnis dan ras di Indonesia kendati semboyan Bhinekka Tunggal Ika kerap digembar-gemborkan dalam kehidupan sosial dan bahkan diobral di ranah diplomasi.

Dalam survei berjudul "Survei Penilaian Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 Provinsi" tersebut ditemukan bahwa sebanyak 81,9 persen responden mengatakan lebih nyaman hidup dalam keturunan keluarga yang sama.

Kemudian, sebanyak 82,7 persen responden dalam survei tersebut mengatakan bahwa mereka lebih nyaman hidup dalam lingkungan ras yang sama. Sementara sebanyak 83,1 persen mengatakan lebih nyaman hidup dengan kelompok etnis yang sama.

Peneliti Komnas HAM Elfansuri mengatakan hasil survei tersebut mengindikasikan bahwa tingkat segregasi sosial di masyarakat masih tinggi.

"Potensi akan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis memiliki probabilitas yang cukup besar, atau setidaknya hal ini mengidentifikasi sikap permisif sebagian masyarakat atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang terjadi di masyarakat," jelas Elfansuri dalam keterangan resmi Komnas HAM, Jumat (16/11).

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.207 responden di 34 provinsi di Indonesia dengan margin of error sebesar plus minus 2,8 persen. Persentase responden perempuan dan laki-laki berusia 17 hingga 65 tahun sebesar masing-masing 50,2 persen dan 49,8 persen dengan latar belakang ekonomi beragam.

Lebih lanjut Komnas HAM mencatat sedikitnya 101 kasus diskriminasi ras dan etnis dalam periode 2011-2018 yang dilaporkan kepada mereka. Pelanggaran tersebut meliputi pembatasan terhadap pelayanan publik, maraknya politik etnisitas atau identitas, pembubaran ritual adat, diskriminasi atas hak kepemilikan tanah bagi kelompok minoritas, serta akses ketenagakerjaan yang belum berkeadilan.

Yang menarik, angka tertinggi dicatat pada tahun 2016 dengan 38 kasus. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Muhammad Choirul Anam kepada wartawan mengatakan hal tersebut berkaitan dengan “politik elektoral”.

Mayoritas responden (80,9 persen) memang mengaku belum pernah melihat langsung praktik diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Sayangnya, mereka yang pernah melihat perlakuan diskriminasi ras dan etnis, umumnya menyaksikannya di fasilitas umum milik pemerintah termasuk kelurahan, sekolah negeri serta puskesmas.

Sebanyak 51,2 persen responden pernah melihat tulisan dan gambar bersifat diskriminatif di fasilitas umum milik pemerintah. Sementara 58,5 persen pernah mendengar pidato, ungkapan, dan kata-kata yang bersifat diskriminatif.

Sebanyak 39,2 persen melihat orang mengenakan atribut pada diri mereka berupa benda, kata-kata atau gambar yang bersifat diskriminatif dan 43,2 persen melihat orang atau kelompok melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan ras dan etnis di fasilitas umum milik pemerintah tersebut.

Hentikan Lelucon Rasial

Anam mengatakan, dengan tingkat segregasi sosial yang masih tinggi, Komnas HAM meminta masyarakat, utamanya para politisi, untuk tidak membuat lelucon berdasarkan etnisitias karena dapat memperuncing gesekan di masyarakat.

“Apapun tujuannya, mau tujuannya politik, mau tujuannya ekonomi,” jelas Anam. “Kami berharap, di ruang publik tidak boleh menggunakan [ungkapan] etnisitas [...] apalagi dalam rangka pertarungan politik elektoral besok.”

Jika rasisme digunakan sebagai alat berpolitik, lanjut Anam, angka-angka yang menjadi indikator dari segregasi dalam masyarakat tersebut ditakutkan akan semakin melebar dan kesetaraan dalam masyarakat di Indonesia takkan pernah tercapai.

Ia mengatakan, survei Komnas HAM dan litbang Kompas ini juga menunjukkan bahwa “sensitifitas ras dan etnis di Indonesia masih menghangat”. Pasalnya, sebanyak 14,7 persen responden mengasosiasikan frasa diskriminasi ras dan etnis dengan kata-kata negatif seperti arogan, benci dan buruk.

Persentase ini jauh lebih besar dibandingkan responden yang mengasosiasikan frase tersebut kata-kata positif seperti harus dicegah, keadilan dan saling menghormati, yang hanya sebesar 3,1 persen.

“Orang awareness-nya kecil sekali. [Orang] sadar bahwa punya tetangga yang berbeda, tapi di bawah alam sadarnya masih menganggap bahwa [tetangga mereka] bisa kita benci, bisa kita cuekin saja [...] toh ya bukan suku saya,” jelas Anam.

Survei ini memang menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden tidak akan merespons langsung saat menyaksikan pihak lain menerima perlakuan diskriminasi ras dan etnis; 35 persen responden memilih untuk melaporkan insiden tersebut ke pihak yang berwenang alih-alih langsung menegur pelak; dan 26 persen responden bahkan hanya memilih untuk bersimpati saja.

Anam melanjutkan, kesadaran terkait diskriminasi isu ras dan etnis ini memang sudah saatnya mulai dibangun, salah satunya dengan tidak menggunakan kedua hal tersebut sebagai candaan.

“Kita tidak boleh membikin orang senang dengan tertawa tapi menyinggung etnisitas atau ras tertentu,” jelasnya, sembari menambahkan bahwa guyonan bersifat diskriminasi ras dan etnis bisa mendapatkan sanksi hukum melalui UU No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Editor: Windu Jusuf