tirto.id - Gerakan feminisme di Indonesia bukan sesuatu yang baru. Sejak zaman kolonial, tokoh seperti Raden Ajeng Kartini (1879-1904) telah menyuarakan persamaan hak wanita melalui pendidikan. Menyusul setelahnya, Kongres Perempuan Indonesia pertama diadakan pada Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres perempuan saat itu dilihat sebagai puncak dari kesadaran berorganisasi kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. Isu-isu yang dibahas saat itu adalah soal pendidikan, perkawinan, dan perlindungan perempuan dan anak-anak, seperti dilansir dari Kompaspedia.

Di masa itu, ada pula organisasi perempuan sekuler yang lebih berdiri di jalur radikal bernama Isteri Sedar, yang diresmikan pada 22 Maret 1930 di Bandung. Adapun misi utama Isteri Sedar ialah melekaskan dan menyempurnakan Indonesia merdeka.

Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) mendefinisikan feminisme sebagai “gerakan yang memperjuangkan hak-hak sosial, politik, hukum, dan ekonomi perempuan yang setara dengan laki-laki."

Sementara menurut laman ensiklopedia filsafat daring Stanford University, feminisme adalah komitmen intelektual dan pergerakan politik yang bertujuan untuk mencari keadilan bagi perempuan dan mengakhiri seksisme dalam segala bentuk. Feminisme juga memberikan perspektif terhadap fenomena sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pertanyaan-pertanyaan yang ditelusuri oleh feminisme di antaranya adalah peran mereka di masyarakat. Bagaimana aktivitas perempuan dibandingkan laki-laki? Bagaimana penghargaan terhadap peran perempuan?

Perjuangan untuk kesetaraan hak-hak perempuan belum selesai di masa modern ini. Isu feminisme yang berkembang di Indonesia pun beragam, mulai dari ketidaksetaraan upah, kekerasan seksual, reproduksi, hak atas tubuh, dan sebagainya. Misalnya, hingga kini, berbagai pihak masih mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan RUU mengenai pencegahan kekerasan seksual (PKS).

Namun, ide feminisme bukannya tak menemui penolakan-penolakan dari berbagai pihak di tengah masyarakat. Menurut Gadis Arivia dan Nur Iman Subono dalam kajian yang dimuat lembaga nirlaba pemerintah Jerman Friedrich-Ebert Siftung, meskipun feminisme di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, masih ada penolakan keras terutama dari kelompok-kelompok fundamentalis agama, konservatif, dan populisme sayap kanan.

Alasan penolakannya beragam. Misalnya, feminisme sering kali dituduh sebagai ideologi Barat atau diadopsi dari budaya Barat. Sebuah opini dari Dyah Ayu Kartika, peneliti pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD Paramadina), juga menyebutkan bahwa gerakan feminis memiliki kecenderungan elitis, dengan banyaknya penggunaan jargon dan privilese. Selain itu, banyak kekeliruan yang tersebar di media sosial terkait feminisme, mulai dari cap gerakan “anti laki-laki” hingga gerakan “marah-marah”.

Lantas, seperti apakah pandangan masyarakat terhadap feminisme saat ini? Apakah penolakan itu masih ada?

Tim Riset Tirtobekerjasama dengan Jakpat untuk merancang sebuah survei dengan topik feminisme dengan tujuan untuk melihat pemahaman dan pandangan masyarakat Indonesia saat ini terkait feminisme. Selain itu, survei itu berupaya untuk mengetahui posisi masyarakat dalam berbagai isu perempuan.

Sebagai catatan, Jakpat adalah penyedia layanan survei daring yang memiliki lebih dari 803.000 responden. Survei ini dilakukan pada pada 3 Juni 2021 dan melibatkan 1.500 responden berusia 18 tahun hingga 60 tahun.

Metodologi Riset

Jumlah responden: 1.500 responden

Wilayah riset: Indonesia

Periode riset: 3 Juni 2021

Instrumen penelitian: Kuesioner online dengan Jakpat sebagai penyedia platform

Jenis sampel: Non Probability Sampling

Profil Responden

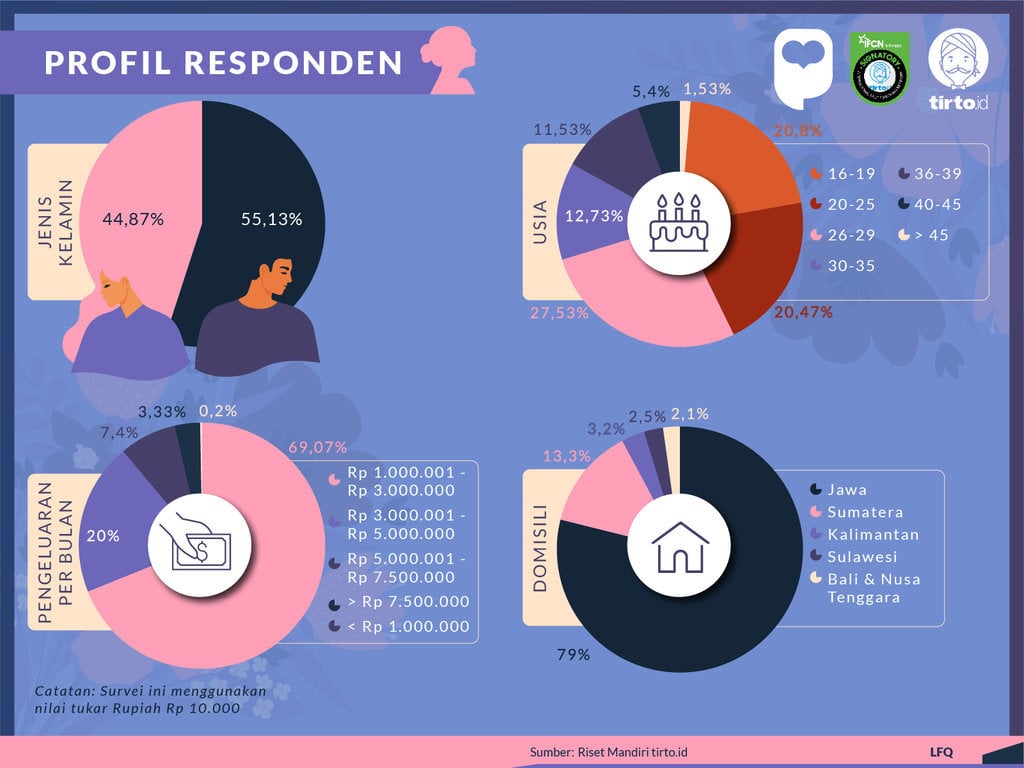

Pada survei ini, sebaran responden menurut jenis kelamin cukup merata. Proporsi responden pria sebanyak 55,13 persen dan wanita 44,87 persen. Mayoritas responden (27,53 persen) berusia 30-35 tahun. Sementara itu, untuk daerah asal, mayoritas responden berada di Pulau Jawa. Jumlahnya sebesar 79 persen.

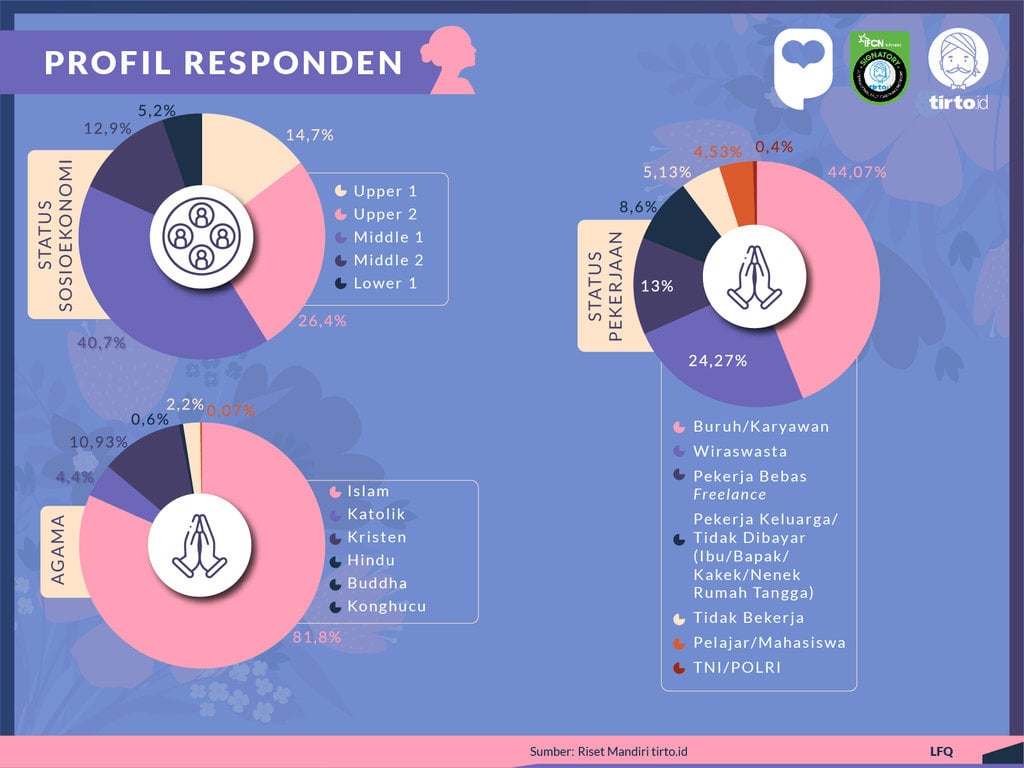

Sebanyak 81,8 persen responden riset ini beragama Islam, disusul oleh Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Status pekerjaan responden kebanyakan terdiri dari buruh/karyawan/pegawai (44,07 persen), sementara sisanya adalah wiraswasta (24,27 persen), pekerja bebas/freelance, pekerja keluarga/tidak dibayar seperti ibu, bapak, kakek atau nenek rumah tangga, pelajar/mahasiswa, dan TNI/Polri.

Bukan Feminis, Tapi Mendukung Isu Perempuan

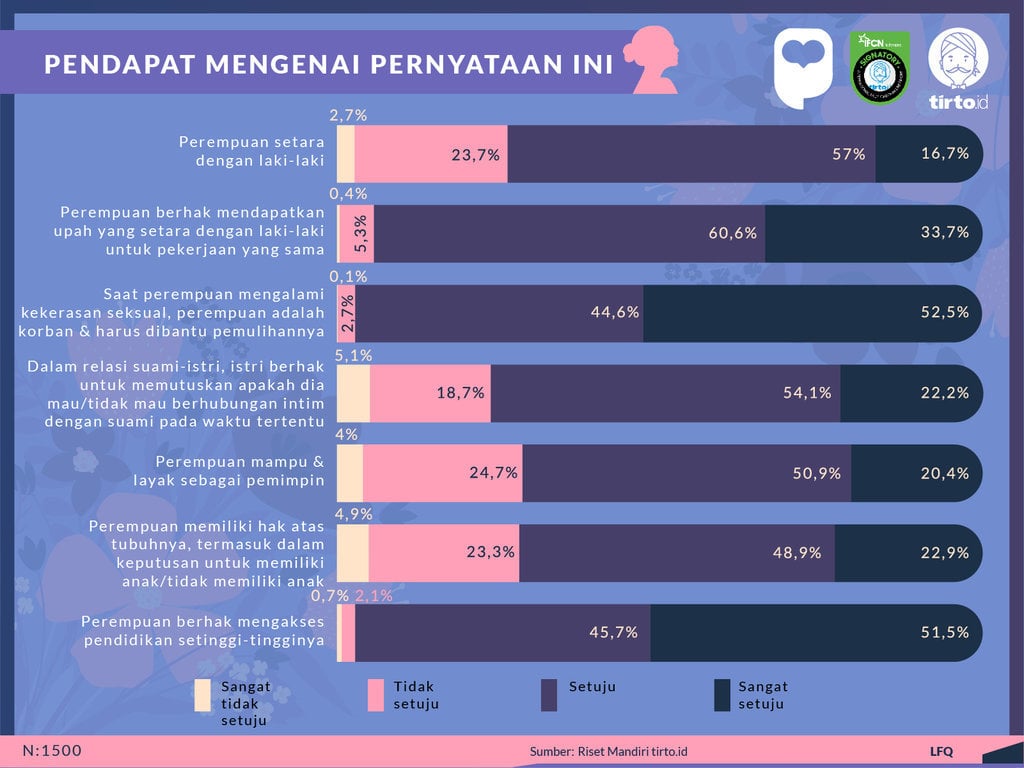

Tirto menanyakan enam pertanyaan yang mengukur pandangan masyarakat terhadap berbagai isu perempuan, mulai dari kesetaraan gender sampai dengan kekerasan seksual. Hasilnya, mayoritas responden setuju dengan pernyataan yang pro-perempuan.

Mengingat bahwa feminisme erat hubungannya dengan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, konsep kesetaraan ini disetujui oleh mayoritas responden. Sebanyak 57 persen responden menyatakan setuju dan 16,67 persen menjawab sangat setuju, sementara hanya sekitar seperempat responden yang tidak setuju atas pernyataan ini.

Dalam isu lain, misalnya kesetaraan di dunia kerja, mayoritas responden juga setuju bahwa perempuan berhak mendapatkan upah yang setara dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Lebih dari setengah responden juga setuju konsep consent, yang tercermin dalam pernyataan bahwa dalam relasi suami-istri, istri berhak untuk memutuskan apakah dia mau atau tidak untuk berhubungan intim dengan suami pada waktu tertentu. Menurut psikolog klinis dewasa, Tiara Puspita, M.Psi., Psikolog, consent adalah persetujuan afirmatif yang diberikan secara sadar, volunter dan tidak dalam hasutan atau ancaman untuk terlibat dalam berbagai aktivitas seksual atau non-seksual.

Lebih dari 96 persen responden juga merespon “setuju” dan “sangat setuju” dengan pernyataan bahwa perempuan berhak mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Jumlah yang sama besarnya juga sepakat bahwa saat perempuan mengalami kekerasan seksual, perempuan adalah korban dan harus dibantu pemulihannya.

Secara umum, mayoritas responden juga setuju, dan sangat setuju, bahwa perempuan mampu dan layak sebagai pemimpin, dan bahwa perempuan memiliki hak atas tubuhnya, termasuk dalam keputusan untuk memiliki anak.

Namun, perlu diperhatikan bahwa persentase responden yang menyatakan tidak setuju mengenai tiga isu, yaitu layaknya perempuan sebagai pemimpin, hak atas tubuh, serta kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, jumlahnya jauh lebih besar dibanding jumlah responden yang tidak menyetujui isu-isu lainnya. Jumlahnya di atas 26 persen, atau lebih dari seperempat total responden. Ini bisa diartikan bahwa isu-isu ini masih dianggap kontroversial.

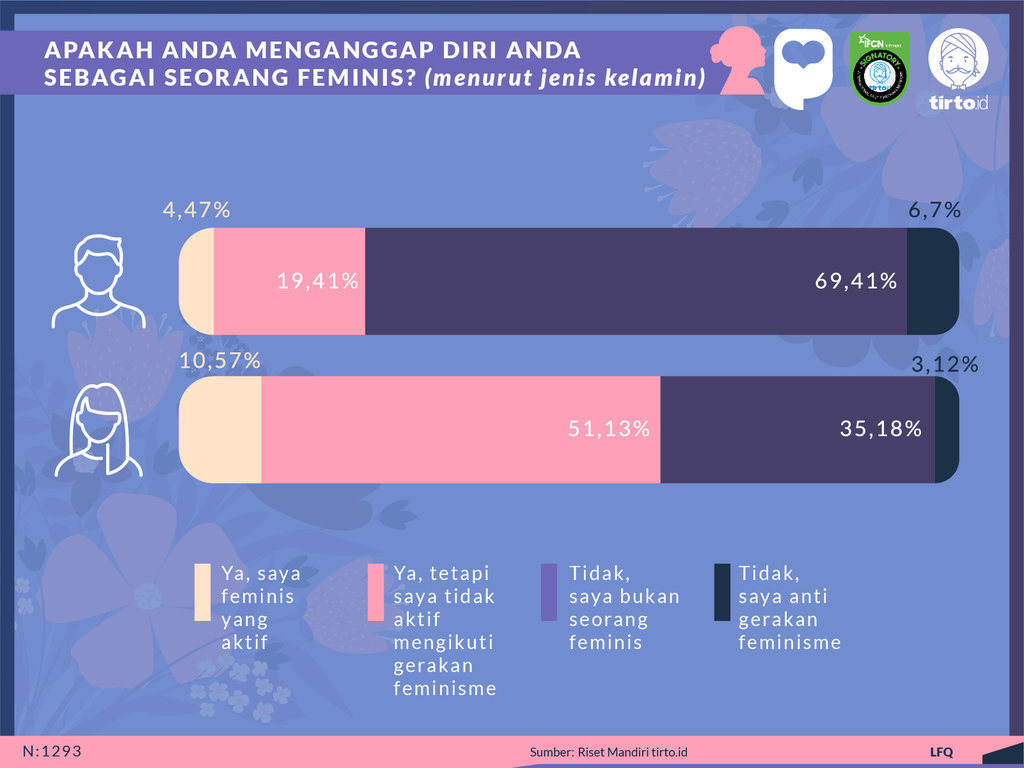

Meskipun responden cenderung mendukung isu perempuan, kami menemukan bahwa sebagian besar (54,14 persen) responden tidak menganggap dirinya sebagai seorang feminis. Hanya saja, perlu dilihat bahwa dari 54,14 persen responden yang memilih jawaban tersebut, 69,14 persen adalah laki-laki dan 35,18 persen adalah perempuan. Kebanyakan perempuan sendiri (51,13 persen), menyatakan diri sebagai seorang feminis tetapi tidak aktif mengikuti gerakan feminisme. Secara umum, jumlah laki-laki dan perempuan yang juga menyatakan diri sebagai seorang feminis, namun tak aktif terlibat gerakan feminisme, berjumlah sebesar 33,57 persen dari total responden. Jawaban ini mengumpulkan “suara” terbanyak kedua dari seluruh jawaban.

Selain itu, hanya 7,19 persen yang menganggap dirinya sebagai feminis yang aktif. Sisanya, sebesar 5,1 persen, mengidentifikasi diri sebagai antifeminis.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Susan Blackburn, seorang akademisi yang banyak menulis tentang gerakan perempuan di Indonesia, dikutip dari kajian berjudul “Seratus Tahun Feminisme di Indonesia” yang dimuat lembaga nirlaba pemerintah Jerman Friedrich-Ebert Siftung.

“Meskipun sedikit orang Indonesia yang akan mengklaim diri sebagai feminis, kata tersebut sah digunakan untuk sebagian besar gerakan perempuan jika kita memahami feminisme secara mendasar sebagai ‘analisis masalah perempuan’ dan ‘bertindak untuk melawan diskriminasi terhadap perempuan,” ungkap Susan.

Keengganan orang untuk melabeli diri sebagai feminis ini juga dibahas di lamanensiklopedia filsafat daring Stanford University mengenai feminisme. Feminisme bisa dilihat mengandung unsur normatif (konsep bagaimana perempuan harus dilihat, diperlakukan) dan deskripsi (apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata, dan apa yang tidak sesuai dengan nilai unsur normatifnya). Sehingga muncul fenomena misalnya ketika seseorang mungkin mau mengakui bahwa ada kasus-kasus ketika perempuan diperlakukan tidak adil, namun orang tersebut tidak mengadopsi teori moral yang lebih luas untuk isu tersebut. Bisa pula seseorang secara umum percaya bahwa kesetaraan penting bagi perempuan, tapi tanpa menginterpretasikan bahwa ada situasi sehari-hari yang dianggap tidak adil bagi perempuan.

Menurut diskursus populer, feminis dianggap siap untuk mengadopsi pemikiran soal apa saja yang dibutuhkan untuk menciptakan keadilan bagi wanita, dan menginterpretasikan keadilan bagi wanita dalam situasi sehari-hari dari kacamata tersebut. Jadi, menurut laman itu pula, bisa dibilang bahwa orang-orang yang tidak berkomitmen terhadap feminisme mungkin mendukung beberapa aspek dari feminisme tapi tidak mau mendukung aspek-aspek yang mereka anggap problematis, menurut laman tersebut.

Feminisme Cenderung Elite?

Keengganan beberapa pihak untuk menyandang “gelar” sebagai feminis juga mungkin ada hubungannya dengan pandangan terhadap gerakan feminisme dan informasi yang didapatkan soal feminisme.

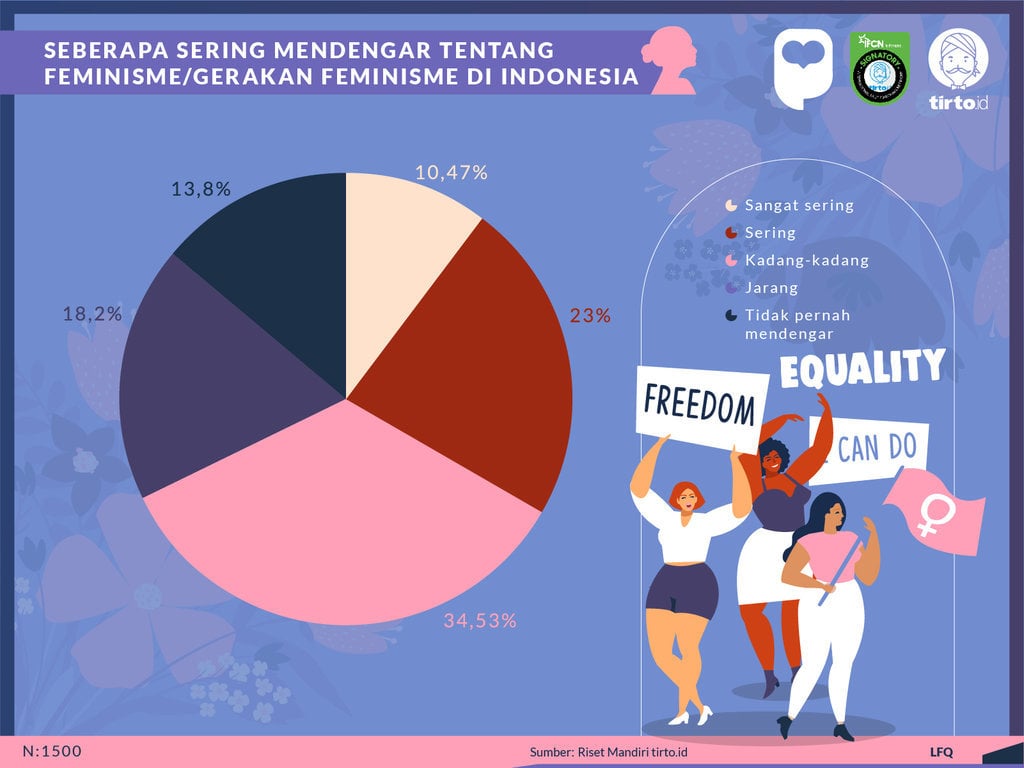

Dalam survei ini, Tirto juga menanyakan soal seberapa familiar responden dengan feminisme. Dari 1.500 orang yang disurvei, mayoritas responden menjawab mereka sudah mendengar tentang feminisme atau gerakan feminisme di Indonesia, meskipun mayoritas, sebanyak 34,53 persen, hanya kadang-kadang saja mendengar soal feminisme.

Yang menarik, kelompok kelas sosial ekonomi atas mendominasi jawaban “sering” dan "sangat sering” terkait seringnya mereka terekspos isu feminisme. Sementara itu, hanya kurang dari seperempat (13,80) persen yang menyatakan tidak pernah mendengar tentang feminisme. Data juga menunjukkan bahwa semakin kecil pengeluaran bulanan responden, semakin besar persentase yang tidak pernah mendengar tentang feminisme.

Selain itu, kelompok ekonomi teratas memiliki persentase jumlah responden terbanyak yang menganggap diri mereka sebagai feminis, baik yang aktif maupun yang tidak aktif mengikuti gerakan feminisme. Sementara itu, kelas menengah ke bahwa justru memiliki proporsi terbesar yang menjawab bahwa mereka bukan seorang feminis.

Dalam opini yang dimuat oleh Tirto tahun 2019, peneliti PUSAD Paramadina Dyah Ayu Kartika menyatakan bahwa sebagian besar feminis Indonesia hari ini memiliki latar belakang yang nyaris seragam: kelas menengah, berpendidikan tinggi (mungkin) dari luar negeri, dan fasih berbahasa Inggris, sehingga memudahkan mereka mengakses lebih banyak literatur feminis.

“Tidak banyak dari mereka [para feminis] yang memiliki pengalaman bekerja di tingkat akar rumput, sementara perempuan di tingkat akar rumput rentan terhadap kampanye kelompok konservatif yang secara agresif menyasar anggota jaringan kelompok progresif supaya berbalik arah dan menjadi anggota mereka,” tulis Dyah.

Kesetaraan atau Menyimpang?

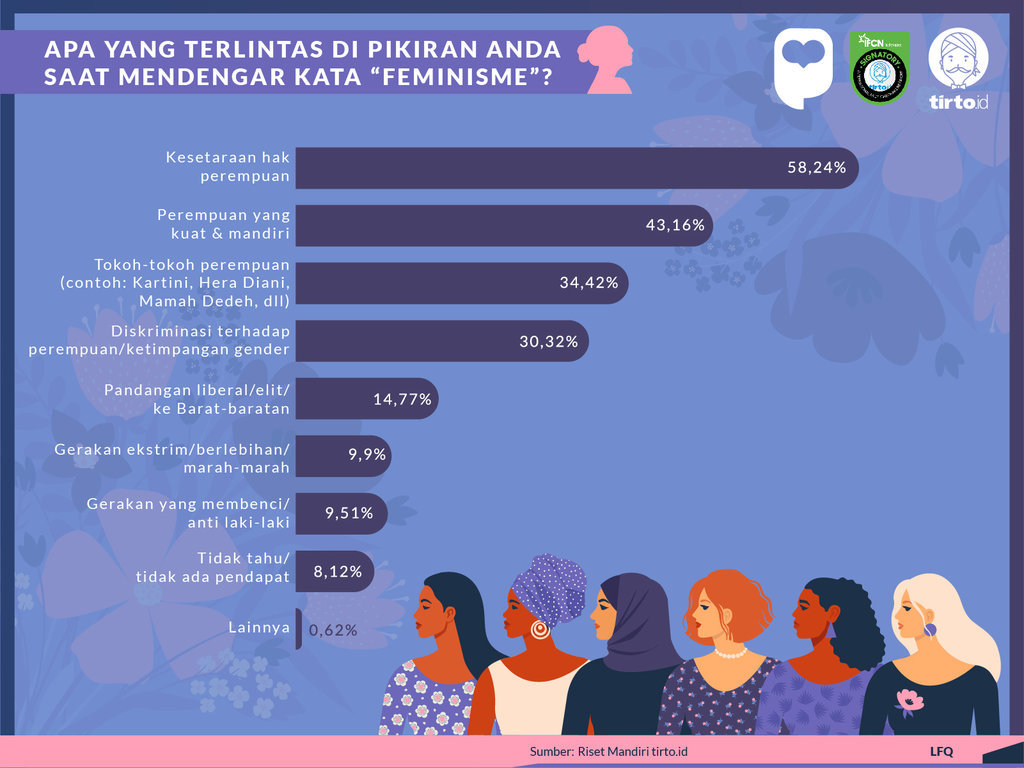

Terlepas dari keengganan menyandang label feminis, riset ini menunjukkan bahwa ketika responden ditanya soal apa yang terlintas di pikiran mereka ketika mendengar kata feminisme, mayoritas mengasosiasikan feminisme dengan “kesetaraan hak perempuan” (58,24 persen). Artinya, sebagian besar responden memahami feminisme sebagai suatu gerakan memperjuangkan hak perempuan, sesuai dengan definisi UN Women.

Jawaban paling populer kedua, sebanyak 43,16 persen, menyatakan responden teringat soal perempuan yang kuat dan mandiri. Selanjutnya, responden juga menyebut asosiasi feminisme dengan tokoh-tokoh perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan atau ketimpangan gender.

Adapun jawaban yang menghubungkan feminisme dengan stigma negatif, seperti gerakan marah-marah dan gerakan pembenci laki-laki, hanya dipilih oleh sebesar masing-masing 9,9 persen dan 9,51 persen dari jumlah responden.

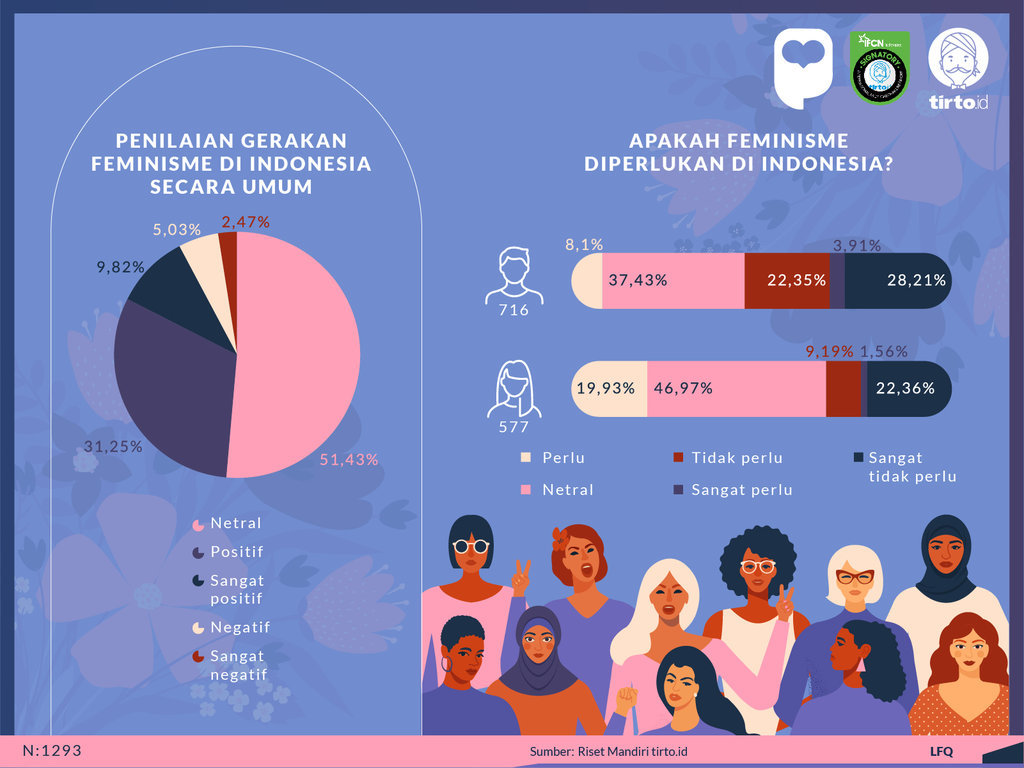

Secara umum, riset juga menunjukkan bahwa ketika responden ditanya pendapatnya mengenai gerakan feminisme di Indonesia, 51,43 persen responden memilih jawaban netral. Sisanya, 31,25 persen responden menjawab positif.

Yang menarik, sebagian besar responden yang memilih opsi “positif” atau “sangat positif” menyebut ketidaksetaraan gender yang terjadi di Indonesia sebagai alasannya.

“[...] Menurut saya masih sangat besar ketidaksetaraan gender di Indonesia. Sistem patriarki di indonesia masih sangat kuat, terutama dalam keluarga. Apabila dalam keluarga saja perempuan tidak dihargai, maka di luar keluarga lebih parah situasinya,” sebut salah satu responden.

“Perlu ada perubahan di masyarakat untuk lebih menghargai perempuan, supaya muncul kesadaran bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah setara,” lanjut responden tersebut.

Sisanya, ada total 7,5 persen responden yang menilai gerakan feminisme di Indonesia sebagai negatif dan sangat negatif.

Tirto juga mengkategorikan jawaban terbuka pada responden yang menilai negatif gerakan feminisme di Indonesia. Hasilnya, mayoritas mengaitkan nilai agama, sosial, kodrat perempuan sebagai alasan pandangan negatif mereka.

Sentimen tersebut tercermin dalam beberapa jawaban responden survei ini “Karena itu [feminisme] akan mengacaukan tatanan bangsa bernegara karena di agama pun sudah ada batasan tertentu tentang pria dan wanita,” sebut satu responden.

“Gerakan feminisme modern sangat mengganggu dan membenturkan nilai nilai sosial,” jawab satu responden lainnya.

Hal ini sesuai dengan tulisan Gadis Arivia dan Nur Iman Subono, bahwa masih ada penolakan keras terhadap feminisme dari kelompok-kelompok fundamentalis agama, konservatif, dan populisme sayap kanan.

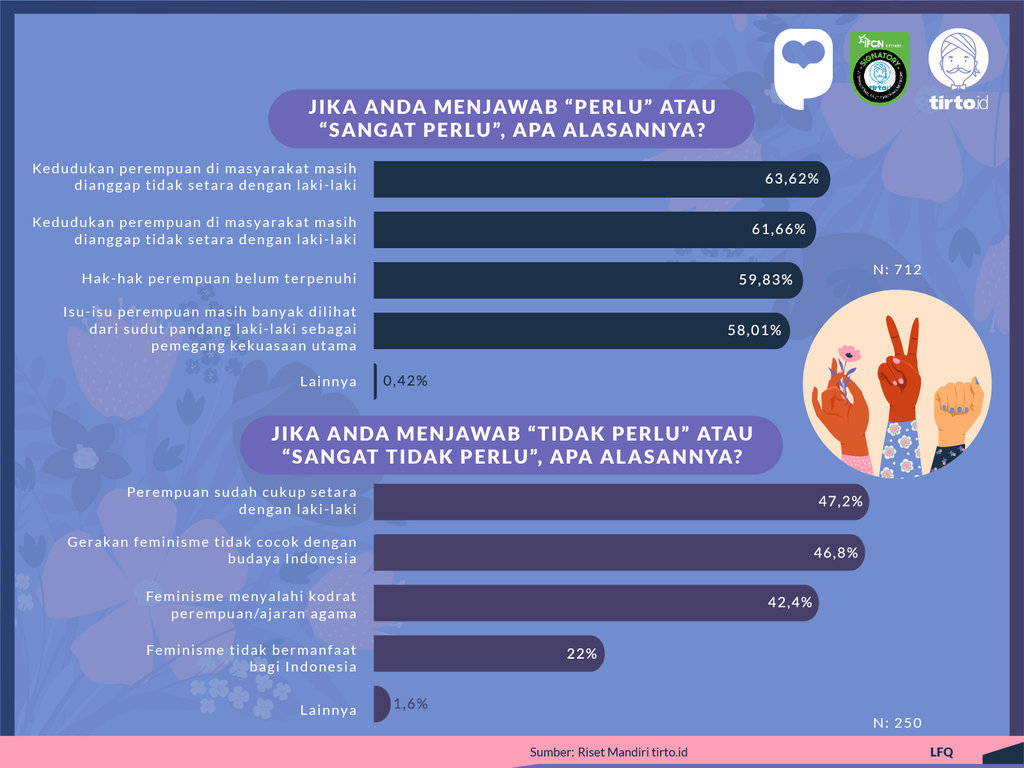

Meski begitu, mayoritas responden (41,69 persen) menganggap gerakan feminisme sebagai suatu gerakan yang diperlukan di Indonesia. Sebagian besar menjawab, hal ini dikarenakan kedudukan perempuan di masyarakat masih dianggap tidak setara dengan laki-laki, sehingga feminisme masih diperlukan.

Kebanyakan yang menjawab feminisme diperlukan di Indonesia adalah perempuan, yakni 46,97 persen untuk jawaban perlu dan 19,93 persen untuk jawaban tidak perlu.

Selain itu, seperempat responden (16,47 persen) juga menganggap feminisme tidak diperlukan di Indonesia. Mayoritas dari responden yang menjawab tidak perlu adalah responden laki-laki.

Hasil riset juga menunjukkan bahwa alasan paling utama mengapa feminisme dianggap tidak perlu di Indonesia adalah karena perempuan dianggap sudah cukup setara dengan laki-laki (47,2 persen). Dua alasan lain yang cukup dominan ialah bahwa gerakan feminisme tidak cocok dengan budaya Indonesia (46,8 persen) serta menyalahi kodrat perempuan dan ajaran agama (42,4 persen). Lagi-lagi, isu soal budaya dan agama kembali menjadi alasan penolakan terhadap isu feminisme.

Feminisme Media Sosial

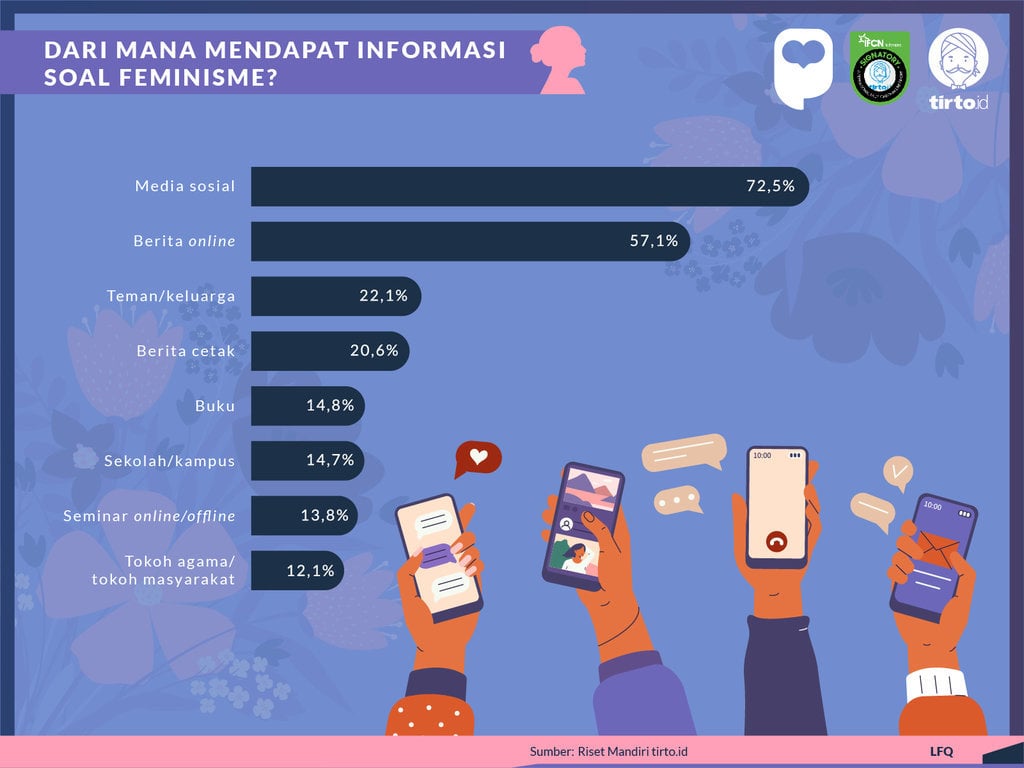

Melalui riset ini, Tirto juga menemukan bahwa kebanyakan responden mendengar tentang feminisme lewat media sosial (72,5 persen). Jumlahnya jauh di atas sumber lain, seperti buku, yang hanya dipilih oleh 14,8 persen responden. Temuan ini sejalan dengan data penetrasi internet di Indonesia yang berkembang pesat dalam beberapa waktu terakhir. Selama periode 2019-2020 kuartal kedua saja, terdapat 25,5 juta pengguna internet baru di Indonesia, menurut surveiAsosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Anindya Joediono, seorang aktivis perempuan, menyebut bahwa media sosial berperan dalam mendorong masyarakat untuk mencari tahu tentang feminisme. Ia menjelaskan, isu-isu yang berkembang di media sosial cenderung yang “mudah dicerna” dan bersumber dari budaya populer, seperti keberagaman gender dan isu standar kecantikan.

“Tapi itu nggak cukup [...] semakin ke sini aku melihatnya itu hanya berhenti di aktivisme di sosial media,” ujar Anindya kepada Tirto, Kamis (10/6/2021). Padahal, ia menilai basis akar rumput untuk gerakan feminisme masih belum kuat.

Anindya berharap masyarakat dapat ikut bergerak dalam memperjuangkan hak perempuan di lapangan. Selain itu, Anindya berharap para feminis di Indonesia dapat menyasar kepada permasalahan pokok di luar feminisme perkotaan, seperti pernikahan dini dan ketidaksetaraan upah bagi buruh tani perempuan.

Ia mengakui, media sosial berkontribusi dalam pandangan negatif terhadap feminisme. Ia mencontohkan sejumlah netizen yang menyindir seorang perempuan saat ia membagikan (arsip) resep pembuatan bekal melalui akun Twitter bernama @rainydecember. Pada intinya, pembuatan bekal untuk suami ini dianggap sesuatu yang merendahkan perempuan.

Belajar dari pandangan negatif tersebut, Anindya menyarankan feminis untuk menerima kritik dan mencari tahu alasan sebagian penduduk menilai feminisme sebagai negatif. Selain itu, menurutnya, pendekatan terhadap masyarakat harus dapat disesuaikan dengan budaya setempat dan latar belakang penerima informasi agar dapat disambut dengan baik.

“Bukan berarti aku mengamini, katakanlah, kultur-kultur yang patriarkis. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa diterima dulu di masyarakat, kemudian baru [mencari] cara membuat ide-ide kita populer dan didukung secara umum, bukan dimusuhi,” ujar Anindya.

Editor: Farida Susanty