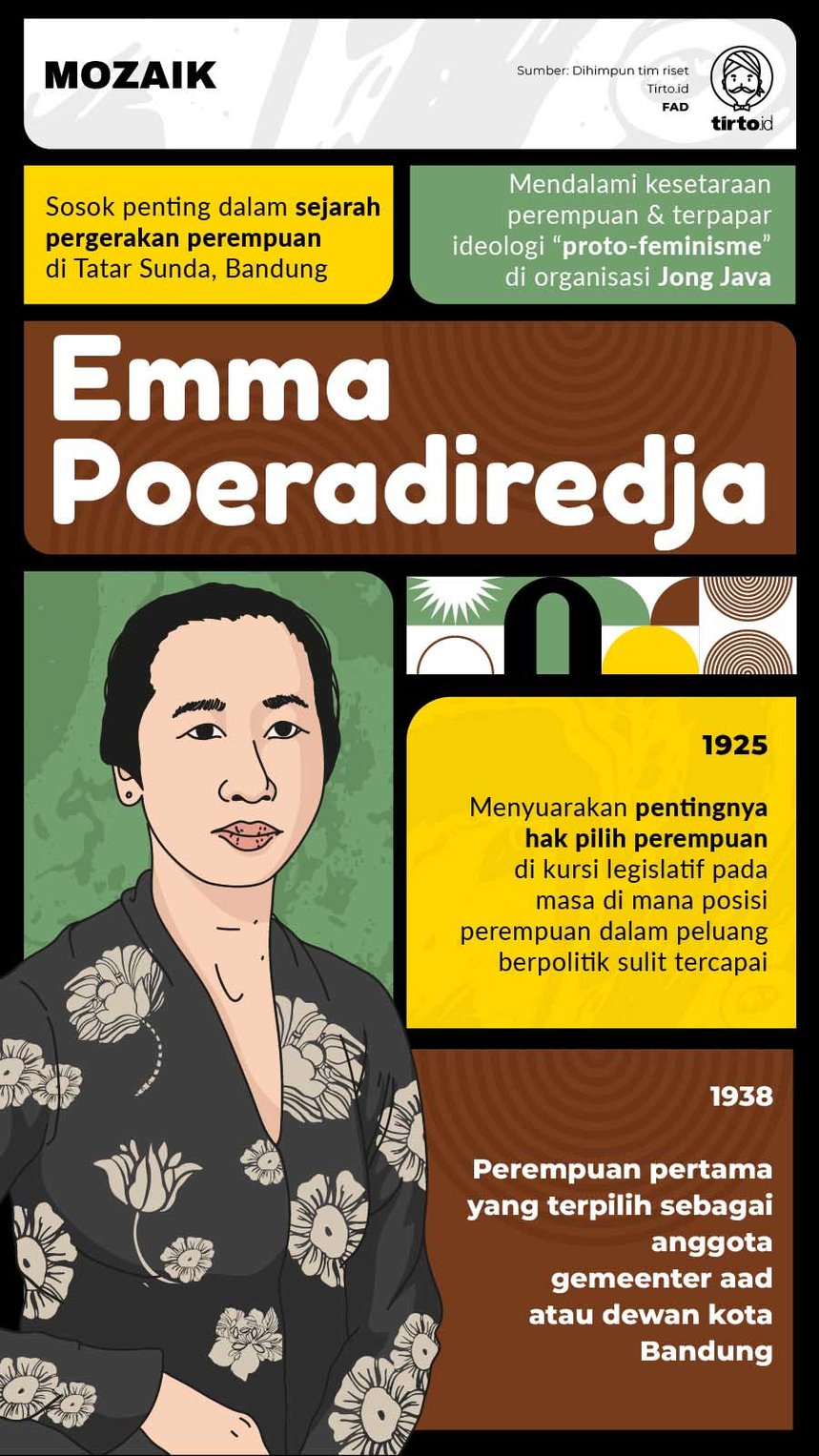

tirto.id - Bandung dan Emma Poeradiredja tak bisa dipisahkan dalam sejarah pergerakan perempuan di Tatar Sunda. Di kota inilah intelektualitas pendiri organisasi perempuan terbesar se-Pasundan ini berkali-kali terbentur sampai akhirnya terbentuk.

Emma menurut Mansyur Darman dalam Emma Poeradiredja: Tokoh Wanita Pejuang Tiga Zaman (2017) dilahirkan di Cilimus, Kuningan, pada 13 Agustus 1902. Orang tuanya bernama Raden Kardata Poeradiredja dan Nyi Raden Siti Djariah. Keduanya berasal dari garis menak Ciamis.

Saat masih menjadi pelajar, ia sempat bepergian ke Tasikmalaya, Batavia, hingga Amerika. Setelah itu ia mulai meniti karier di Bandung sebagai pegawai jawatan kereta api sampai akhirnya menjadi anggota parleman.

Kendaraan utama Emma dalam mengarungi arus perjuangan perempuan adalah Paguyuban Pasundan. Dalam buku Sejarah Berdirinya Paguyuban Pasundan (1990) karya R. Djaka Soerjawan disebutkan ayah Emma sejak lama sudah aktif sebagai anggota organisasi ini.

Maka itu, semangat berorganisasi Emma di Paguyuban Pasundan tumbuh dari sosok ayahnya. Sebelumnya, saat ia berusia 16 tahun dan masih sekolah di MULO Batavia, Emma sempat bergabung dengan organisasi Bond Inlandsche Studieren dan Jong Java.

Di Jong Java, ia mengenal arti kesetaraan perempuan dan gerakan protofeminisme.

Saat pindah ke Bandung pada awal 1920-an, ia bergabung dengan Jong Islamieten Bond dan diangkat sebagai pembina untuk cabang Bandung.

Pasundan Istri

Warsa 1925, untuk kali pertama Emma menyuarakan pentingnya hak pilih perempuan di kursi legislatif. Ia sadar betul posisi perempuan dalam berpolitik sulit tercapai pada masa itu.

Pasalnya, menurut Angga Pusaka dan Widyonugrahanto dalam "Dina Mangsa Tahapan Katilu: Biografi Politik Émma Poeradiredja, 1935-1941" (2018), hak pilih sejak awal abad ke-20 memang konsekuen dengan penghasilan dan pajak.

Artinya, orang-orang yang terpilih untuk duduk di kursi dewan hanyalah mereka yang membayar pajak. Lalu pada 1925 persyaratan itu direvisi menjadi orang-orang yang membayar pajak dengan penghasilan minimum f300 serta bisa baca tulis.

Perempuan di Bandung saat itu, tepatnya di lingkungan Emma tinggal, umumnya tidak bekerja dan sedikit yang bisa baca tulis. Mereka hampir mustahil terjun ke kancah politik bersama kaum laki-laki yang umumnya mendapat hak pendidikan dan finansial lebih bebas.

Menurut Emma dalam tulisannya di harian Sipatahoenan edisi 21 April 1938, pengaruh perempuan dan laki-laki dalam sebuah bangsa mesti berimbang, setara.

Atas dasar itulah pada 30 Maret 1930 ia mendirikan Pasundan Bagian Istri sebagai organisasi ranting keperempuanan dalam Paguyuban Pasundan. Organisasi yang pada 1931 namanya berubah menjadi Pasundan Istri ini dibangun Emma bersama kawan-kawannya sesama tokoh pergerakan perempuan.

Mereka antara lain Salsih Woelan, Neno Ratnawinadi, Kosami Atmadinata, Haningsing Marahjani, dan Oetari Satjadidjaja. Mereka berkumpul dalam Pasundan Istri dengan tujuan "Membangkitkan perempuan Sunda dalam segala bentuk kebaikan dalam memuliakan kesundaan".

Semangat Sunan Ambu

Tahun 1938 Emma terpilih sebagai anggota gemeenteraad atau Dewan Kota. Keberhasilan ini tak lepas dari militansi Emma dalam gerakan Pasundan Istri yang memantik ketertarikan banyak perempuan di Tatar Sunda.

Sebagaimana disebut oleh M. Alnoza dalam tesisnya berjudul Katalanjuran Geura Pupus: Raden Ayu Tjitjih Wiarsih dan Memori Kolektifnya di Bumi Ageung, Cianjur (2022), panggung politik Emma menyebar ke berbagai wilayah di Tatar Sunda dan ikut memengaruhi aktivisme politik banyak perempuan, salah satunya di Cianjur.

Di Kota Tauco ini ia memiliki kader yang mumpuni, yakni R.A. Tjitjih Wiarsih. Hubungan keduanya begitu dekat. Dari sini kemudian lahir cerita lisan di kalangan orang Cianjur. Secara romantik, dikisahkan kedua aktivis perempuan ini sering kali membincangkan agenda Pasundan Istri di atas dipan sambil mengunyah sirih di rumah Tjitjih Wiarsih.

Jika laki-laki kaum pergerakan saat itu kerap menyapa satu sama lain dengan sebutan "bung", keduanya menggunakan sapaan "aceuk" dari kata "lanceuk" yang artinya "kakak".

Pengkaderan Tjitjih Wiarsih di Cianjur dan keberhasilan Emma merealisasikan visi politisnya, pada dasarnya terjadi atas dua hal. Pertama, Bandung sebagai ibu kota Priangan saat itu menjadi nadi penting alur mobilisasi masyarakat Sunda. Hal ini memudahkan distribusi pengetahuan yang cepat.

Kedua, Emma dengan tepat mengambil jalur aktivisme perempuan melalui jalan kebudayaan.

Sebagaimana ia gaungkan dalam idiom "Nji soenda salamina aja dina gedengeung Ki Soenda" atau "perempuan Sunda selamanya ada dalam jalan yang beriringan dengan laki-laki Sunda", Emma telah menghidupkan kembali konsep perempuan sebagai Sunan Ambu.

Sosok ini secara tradisional sebagai inti dari aspek-aspek keperempuanan Sunda. Sunan Ambu tidak hanya bergerak dalam ruang domestik tapi juga ruang publik yang kompleks. Inilah barangkali yang dimaksud oleh Emma dalam tulisannya dalam Papantjen Isteri Soenda (1940) yang berbunyi:

"Tempat istri dina pakoemboehan téh kedah gentos roepi, kaoem iboe dina alam ajeuna mah kedah ngiring njangga, ngiring nanggoeng sagala kaajaan pakoemboehan, kedah ngiring ihtiar, ngiring didamel kamoeljaan bangsa"

"Tempat perempuan dalam kehidupan harus berganti rupa, kaum ibu di alam kiwari harus ikut menyangga, ikut menanggung segala keadaan kehidupan, harus ikut berusaha, ikut bekerja demi kemuliaan bangsa."

Penulis: Muhamad Alnoza

Editor: Irfan Teguh Pribadi