tirto.id - Di zaman penjajahan Belanda tidak ada istilah staf khusus gubernur jenderal. Namun ada jabatan semacam staf khusus yang bertugas memberi masukan kepada pemerintah kolonial. Pada masa itu gubernemen berhadapan dengan orang-orang pribumi, maka penasihat ini dikenal sebagai penasihat urusan pribumi (adviseur voor Inlandsche zaken)—yang sekaligus meneliti masalah kepercayaan dan agama kaum bumiputra.

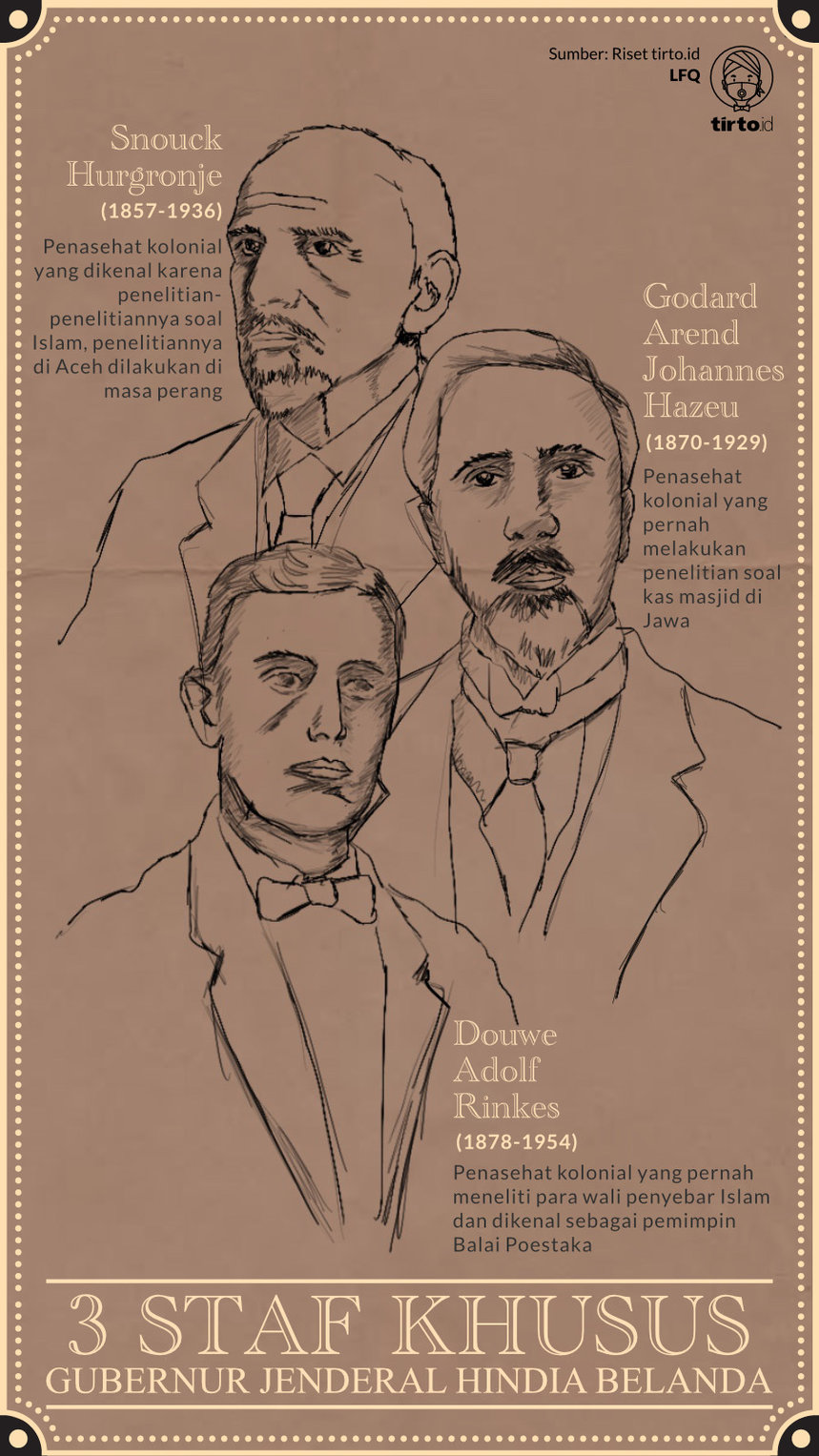

Dulu para penasihat kolonial adalah peneliti-peneliti yang tekun dengan menghasilkan banyak laporan dan buku akademik. Mereka bukan sarjana asal-asalan, bukan pula anak muda abal-abal. Salah satu di antaranya, Christiaan Snouck Hurgronje, harus meneliti di daerah perang yang berbahaya. Para penasihat itu tidak perlu berkedudukan sebagai anak konglomerat atau pendiri perusahaan bernilai miliaran atau bekas aktivis mahasiswa.

Hurgronje: Menaklukkan Aceh

Snouck Hurgronje adalah anak pendeta dari Oosterhout. Sejak muda ia punya ketertarikan yang amat dalam terhadap dunia Arab. Pada 1874, saat berusia 17, ia mulai belajar teologi di Universitas Leiden. Enam tahun kemudian ia merampungkan disertasi berjudul Het Mekaansche Feest (Perayaan Makkah), meski belum pernah memasuki kota Makkah. Setelah itu barulah ia berkesempatan mengunjungi kota suci umat Islam tersebut. Di sana ia belajar banyak soal Islam dan mendalami bahasa Arab.

Selesai di Makkah, Hurgronje kemudian mendapat kesempatan meneliti di Serambi Makkah. Kala itu Aceh adalah daerah operasi militer KNIL.

"Dari tanggal 16 Juli 1891 sampai 4 Februari 1892 Snouck berada di Aceh," tulis Paul van 't Veer dalam Perang Aceh, Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje (1985: 152).

Dengan menyamar sebagai haji asal Turki bernama Abdul Ghaffar, Hurgronje meraih kepercayaan ulama di sana. Tidak lupa, dia juga tekun belajar bahasa Aceh. Setelah tujuh bulan, Hurgronje berangkat ke Batavia dan menulis hasil penelitiannya. Laporan bertajuk Verslag Omrent de Religieus-politieke toestanden in Aceh (Laporan tentang Situasi Politik di Aceh) itu kemudian diserahkan kepada Gubernur Jenderal Cornelis Pijnacker Hordijk pada 23 Mei 1892.

Hurgronje pun akhirnya diangkat menjadi penasihat pemerintah kolonial untuk urusan pribumi, Arab, dan Islam. Pada 8 April 1898, seperti dicatat Anthony Reid dalam Asal Mula Konflik Aceh (2005: 300), dia dilibatkan dalam perancangan kebijakan terkait Aceh dan gubernur jenderal akan bekerja sama dengannya untuk urusan nonmiliter. Hurgronje lah orang yang menasihati pemerintah kolonial untuk mengambil hati rakyat Aceh.

Hurgronje juga memberi masukan tentang bagaimana cara memperlakukan haji-haji Hindia Belanda yang baru pulang dari Makkah. Hamid Algadri, kakek Mendikbud Nadiem Makarim, dalam Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda (1996: 142) mencatat setelah banjir haji tidak mungkin dihentikan, Hurgronje mengalihkan politik anti-Islamnya ke arah mencegah akibat-akibat ibadah haji dengan mengawasi haji dan guru agama yang di antaranya orang Arab.

Selain meneliti soal Islam di Hindia Belanda, Hurgronje mengajar bahasa Arab di Batavia. Di tahun 1906 dia berhenti sebagai "stafsus" pemerintah kolonial dan pada 1907 menjadi guru besar islamologi dan indologi di Universitas Leiden.

Hazeu: Meneliti Kas Masjid

Godard Arend Johannes Hazeu, yang terhitung murid Hurgronje, adalah doktor lulusan Leiden yang ahli kebudayaan Jawa. Menurut Takashi Shiraishi dalam Hantu Digoel: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial (2015: 30), Hurgronje dan Hazeu—ditambah Douwe Adolf Rinkes, Emile Gobée, dan Guillaume Frédéric Pijper—adalah orang-orang penting di Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor Urusan Pribumi). Dalam hal ini Hurgronje adalah penasihat utamanya.

“Semuanya terlatih dalam Indologi dengan penguasaan bahasa Arab dan pribumi yang baik,” tulis Shiraisi.

Antara 1920 hingga 1926 tidak ada penasihat utama yang diangkat pemerintah kolonial. Kantor itu dikelola deputi penasihat seperti Rudolf Arnold Kern dan Gobée.

Jika Hurgronje dikenal hafal beberapa surat dalam Al-Qur'an, Hazeu rajin mengunjungi masjid-masjid di Jawa pada akhir 1907, di antaranya di Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Ciamis, Banyumas, Purworejo, dan Kutoarjo. Rupanya, seperti dicatat Husnul Aqib Suminto dalam Politik Islam Hindia Belanda (1985: 163), “berdasarkan surat Sekretaris Pemerintah tanggal 28 Februari 1907, Hazeu diperintahkan untuk mengadakan penelitian pribadi tentang administrasi dan pengelolaan kas masjid.”

Hazeu belakangan menjadi Direktur Pendidikan dan Agama di Hindia Belanda. Dia ikut memperluas akses pendidikan bagi anak-anak pribumi. “Pada tahun 1914, atas inisiatif Dr. Hazeu sekolah pribumi kelas satu dikembangkan menjadi HIS tujuh tahun, dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar,” tulis Suminto (hlm. 48).

Sebelumnya anak pribumi yang hendak lanjut ke sekolah menengah atau sekolah kejuruan harus menempuh pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS), termasuk anak angkat Hazeu sendiri. Dari namanya, HIS (Hollandsch-Inlandsche School)diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan hanya sedikit anak pribumi di dalamnya, biasanya anak golongan pembesar bumiputra. HIS kemudian menjamur di kota-kota dan dinikmati banyak orang Indonesia.

Kisah Hazeu dan anak angkatnya adalah kisah yang hebat. Matia Madjiah, seorang penulis buku yang cukup nasionalis, dalam novel sejarah bertajuk Dokter Gerilya (1997: 215), menceritakan kisah tersebut.

Suatu kali Hazeu melemparkan beberapa keping uang koin. Mulanya dikira anak yang paling gagahlah yang akan dapat banyak, tapi rupanya seorang bocah kerempeng kudisan yang dapat paling banyak. Bocah kudisan dan kerempeng ini berjuang keras; tidak peduli akan babak belur dan borok-korok korengnya pecah berdarah.

Hazeu yang terpesona lalu menjadikan si bocah anak angkatnya. Bocah bernama Alimin bin Prawirodirdjo itu disekolahkan di ELS. Ayah kandungnya seorang tukang kaleng dan ibunya seorang buruh. Hazeu ingin anak angkatnya jadi pegawai negeri yang mapan, namun Alimin lebih asyik dengan jalan hidupnya sebagai seorang komunis. Setelah Indonesia merdeka, pada 1964, Presiden Sukarno mengangkat Alimin sebagai Pahlawan Nasional.

Rinkes: Mengontrol Bacaan Rakyat

Pada 16 Januari 1912, seturut catatan Suminto (hlm. 133), posisi Hazeu sebagai "stafsus" pemerintah kolonial digantikan Rinkes, lulusan Leiden yang juga murid Hurgronje. Rinkes adalah ahli bahasa-bahasa daerah di Hindia Belanda dan pernah meneliti tentang peranan para wali dalam menyebarkan agama Islam.

Sebelum menggantikan Hazeu, Rinkes diserahi tugas mengurusi Commissie voor de Volkslectuur (Komisi Bacaan Rakyat), yang belakangan dikenal sebagai Balai Poestaka. Buku 80 Tahun Balai Pustaka Menjelajah Nusantara (1997: 9) menyebut sejak 1910 Rinkes sudah menjadi sekretaris komisi itu. Commissie voor de Volkslectuur makin menggeliat setelah Rinkes merekrut banyak ahli bahasa.

Rinkes pernah ditugaskan di Jeddah, Arab Saudi pada 1916 sebagai pejabat penasihat. Dalam jabatan itu, Rinkes mengurusi para haji dari Hindia Belanda juga.

Sekembalinya dari Jeddah, Rinkes ditunjuk sebagai pimpinan Balai Poestaka pada 1917. Sejak awal, seperti dicatat Tod Jones dalam Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke-20 (2015: 55), Balai Poestaka memilih bersikap netral dalam hal menyebarkan bacaan rakyat. Mereka menjauhkan diri dari buku agama dan sastra-sastra yang dianggap amoral serta bacaan-bacaan yang memusuhi pemerintah kolonial.

Rinkes menjadikan Balai Poestaka untuk mencegah “konsekuensi yang tidak diinginkan yang dapat merusak hukum dan ketertiban.” Hingga kini Balai Poestaka masih ada dan masih seperti Balai Poestaka yang dulu: menjaga ketertiban lewat bacaan rakyat yang sehat bagi pemerintah.

Editor: Ivan Aulia Ahsan