tirto.id - Tragedi Holocaust—dikenal sebagai Shoah dalam bahasa Ibrani—adalah suatu periode dalam Perang Dunia II (1939-1945) kala 6 juta orang Yahudi dan beberapa komunitas tertentu dibunuh karena identitas mereka. Pembunuhan massal ini diorganisasi oleh Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler.

Tragedi Holocaust hanyalah salah satu contoh dari kejahatan genosida yang telah terjadi sepanjang sejarah. Kejahatan genosida lain yang mirip di antaranya terjadi di Armenia pada 1915 dan Genosida Tutsi di Rwanda pada 1990.

Nazi sebenarnya tak hanya menyasar orang Yahudi. Mereka juga melakukan persekusi terhadap kelompok lain yang dianggap bukan bagian dari ras kulit putih Arya, seperti para gipsi dan komunis dari Uni Soviet. Golongan masyarakat itu juga mengalami diskriminasi berlapis, mulai dari dilarang menggunakan fasilitas publik, anak-anaknya dipisahkan dari sekolah umum, hingga dilarang berbisnis.

Pada akhirnya, Nazi merampas harta bendanya dan kemudian mengumpulkan mereka ke kamp-kamp konsentrasi. Camp Dachau di Munich, misalnya, menjadi satu-satunya tempat mereka diperbolehkan hidup dengan cara bekerja serabutan untuk negara. Mereka pun terpaksa hidup dengan kondisi sangat tidak layak dan tanpa upah.

Sejarah mencatat, puncak tragedi Holocaust terjadi di Kamp Auschwitz, Polandia. Di sana, setidaknya 1,1 juta orang Yahudi dibunuh dalam kurun waktu empat setengah tahun.

Menurut Daniel Levy dan Natan Sznaider dalam The Holocaust and Memory in the Global Age(2001), Tragedi Holocaust kini menjadi memori kolektif global yang didominasi oleh kesadaran budaya Barat. Ia meluas, tapi juga ambigi karena cenderung menjadi milik masyarakat kawasan Eropa dan Amerika Utara.

Pada 1998, Perdana Menteri Swedia Goran Persson membentuk Taskforce for International Cooperation On Holocaust Education Remembrance and Research. Itu adalah lembaga kerja sama internasional yang bertujuan menginstitusionalisasi memori Holocaust. Lembaga ini memiliki 28 negara anggota yang semuanya adalah negara Eropa dan Amerika Utara.

Globalisasi memori kolektif Holocaust ini bahkan juga diinstitusikan melalui Resolusi PBB pada 1 November 2005. Resolusi itu menetapkan tanggal 27 Januari—saat tentara Uni Soviet membebaskan Kamp Auschwitz—sebagai Hari Peringatan Holocaust Internasional. Peringatan itu dikhususkan untuk mengenang ribuan orang Yahudi yang terbunuh karena kejahatan genosida tersebut.

Museum Yad Vashem

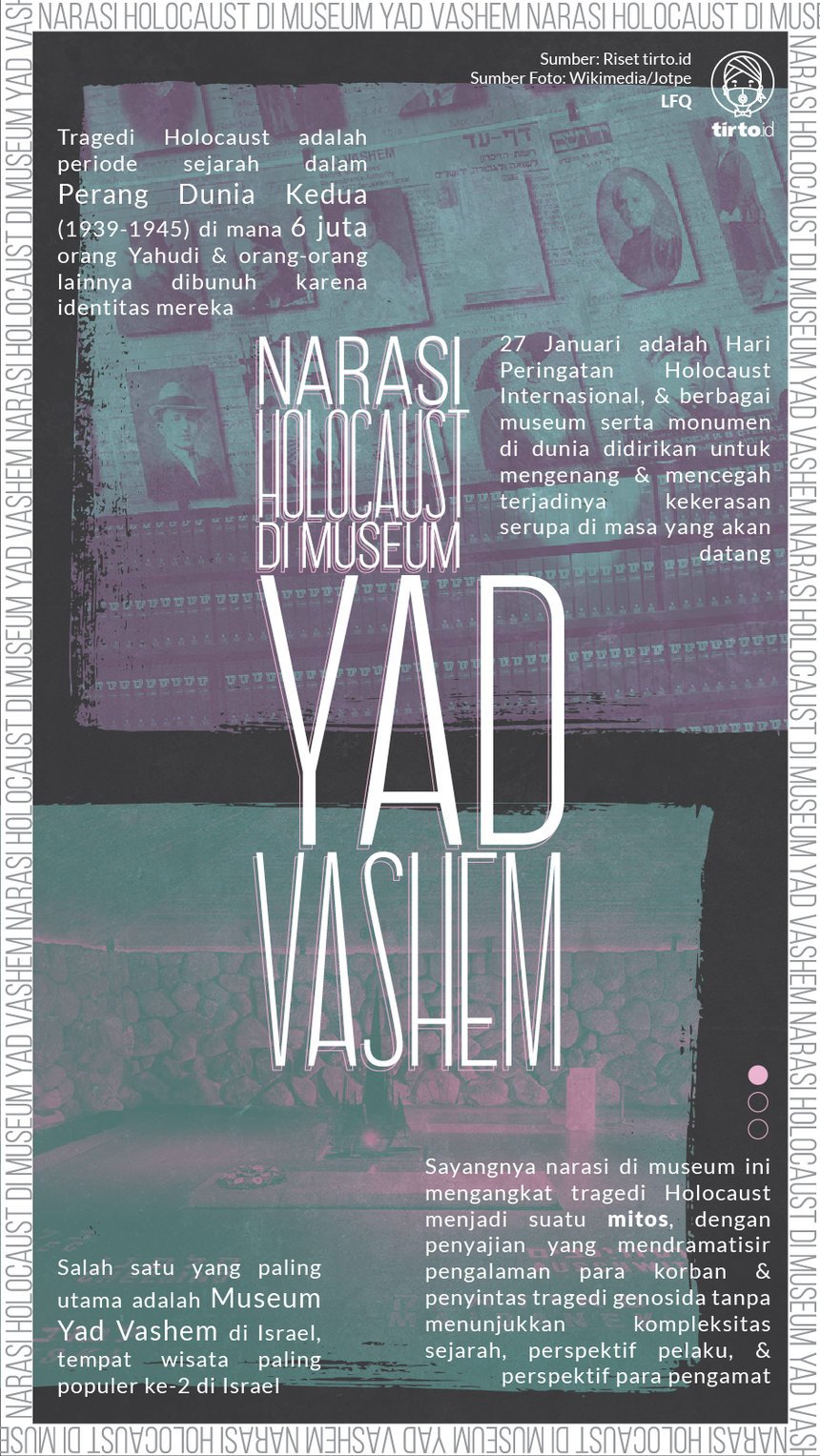

Selain melalui hari peringatan khusus, memori Holocaust juga diabadikan melalui museum dan monumen. Salah satu situs yang berperan besar dalam hal ini adalah Museum dan Monumen Yad Vashem di Israel. Yad Vashem sendiri adalah satu dari empat situs memorial Holocaust yang “dikeramatkan” oleh dunia internasional. Tiga situs memorial lainnya adalah United States Holocaust Memorial Museum di Washington DC,Memorial to Murdered Jews of Europe di Berlin, dan situs memorial di Auschwitz.

Menurut Laporan Internal Museum Yad Vashem 2019 (PDF), museum ini memiliki anggaran sebesar US$61 juta. Anggaran itu diperoleh dari 55 negara patron. Situs web Distrik Jerusalem juga menunjukkan, sejak 1990-an, Museum Yad Vashem adalah destinasi turis paling populer kedua di Israel setelah Tembok Ratapan.

Data itu setidaknya memperlihatkan bahwa Museum Yad Vashem punya posisi signifikan dalam membangun persepsi dunia akan Tragedi Holocaust. Meski begitu, narasi yang dibangun Museum Yad Vashem juga tak lepas dari kejanggalan.

Kejanggalan-kejangalan itu pernah diteliti dan diulas oleh dosen senior Kajian Holocaust Universitas Jerussalem Profesor Amos Goldberg. Hasil studinya dapat dibaca melalui “The ‘Jewish Narrative’ in the Yad Vashem Global Holocaust Museum” yang dimuat Journal of Genocide Research(2012).

Analisis Goldberg menitik pada narasi yang ditampilkan oleh ekshibisi yang diluncurkan pada Maret 2005. Berdasarkan digitalisasi terkini yang dihimpun situs web Yad Vashem, ekshibisi itu tidak mengalami perubahan sehingga elemen-elemen yang dianalisis oleh Goldberg pada 2012 itu masih tetap relevan.

Perlu dicatat bahwa Yad Vashem tergolong sebagai museum sejarah (historical museum). Terminologi ini diperkenalkan oleh Jay Winter dalam Remembering War: The Great War and Historical Memory in the Twentieth Century (2006). Ia berfungsi untuk menyajikan sejarah dan menjadi pengingat agar sejarah tersebut tidak terulang.

Secara teoretis, museum sejarah mengharuskan penyajian hasil riset sejarah yang komprehensif. Ia tidak boleh hanya merepresentasikan satu perspektif sejarah saja dan menghindari pemitosan sejarah yang melodramatik.

Menurut Goldberg, Museum Yad Vashem gagal dalam hal ini. Tanpa bermaksud menyangkal pengalaman 6 juta orang Yahudi yang terbunuh selama Holocaust, Museum Yad Vashem justru terjebak dalam pemitosan sejarah dan menjadikan Holocaust sebagai suatu narasi yang autokratis.

Narasi yang tampil dalam Museum Yad Vashem bertumpu sepenuhnya dari perspektif korban-korban Holocaust dari komunitas Yahudi yang diceritakan layaknya dongeng. Ia tidak mewadahi perspektif kelompok lain yang juga jadi korban Holocaust. Yang juga turut absen adalah perspektif para Yahudi yang berkolaborasi dengan Nazi dan perspektif para Nazi sendiri.

Museum Yad Vashem dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga pengunjung hanya bisa mengikuti ekshibisinya sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan oleh pengelola museum. Koleksinya pun diseleksi dan hanya menampilkan testimoni yang mendukung narasi sejarah yang mereka setujui.

Seleksi Ingatan

Pameran museum ini dibuka dengan sebuah instalasi video-art tentang kehidupan komunitas Yahudi di Eropa sebelum terjadinya Shoah. Menurut Goldberg, instalasi hendak memperlihatkan komunitas Yahudi adalah manusia-manusia yang juga memiliki kehidupan dan sejarah.

Setelah instalasi video-art yang cukup mengesankan itu, pengunjung dibawa untuk menyimak deretan koleksi surat-surat dan pernak-pernik kecil peninggalan para korban pembunuhan di Kamp Kluga, Estonia. Pameran ini dilatari sebuah foto hitam-putih dari kamp itu yang diperbesar, memperlihatkan tumpukan mayat yang siap dibakar.

“Ruang pamer ini terlepas dari urutan kronologis museum dan seakan menjadi semacam pernyataan bahwa museum ini ada untuk memanusiakan para korban. Pameran ini, menurut saya, adalah salah satu yang paling kuat dan mengharukan dari keseluruhan museum,” tulis Goldberg.

Selepas itu, pengunjung lantas dibawa pada ruangan yang berisi semacam “pengantar singkat” tentang Partai Nazi. Di sini, konteks sejarah Partai Nazi disajikan ala kadarnya dalam ruangan yang nisbi kecil.

Di ruangan ini, motivasi Partai Nazi dikerucutkan pada isu antisemitisme, yaitu prasangka atau kebencian terhadap Yahudi. Motivasi lain, seperti praktik rasisme modern, Perang Dunia I, Republik Weimar, dan fasisme, tidak dijelaskan secara memadai.

Antisemitisme memang tidak bisa dipungkiri adalah salah satu motivasi terkuat di balik Holocaust. Namun, antisemitisme tidaklah berdiri sendirian sebagai motivasi. Masih ada faktor-faktor historis lain yang juga melatari Tragedi Holocaust.

“Adanya kesenjangan penjelasan itu tidak lantas berarti museum ini miskin interpretasi. Yang ingin saya tekankan adalah museum ini sejak awal menghadirkan interpretasi yang sangat parsial dan karena itu ia mendistorsi sejarah,” tulis Goldberg.

Selain itu, Museum Yad Vashem juga gagal menjelaskan bahwa genosida adalah fenomena universal yang bisa terjadi di hampir semua ruang budaya dan periode sejarah.

Beranjak dari ruang “pengantar” itu, pengunjung dibawa menuju ruangan untuk menampilkan penderitaan komunitas Yahudi di era Partai Nazi berkuasa (1933-1945). Di sinilah tergambar eskalasi dari kebijakan Nazi yang anti-Yahudi. Ia di mulai dari Dekrit Anti-Yahudi, persekusi terhadap komunitas Yahudi di Eropa, pembentukan ghetto, hingga gambaran kamp konsentrasi dan pembunuhan massal.

Narasi di ruangan ini direpresentasikan oleh koleksi testimoni para korban persekusi Nazi, baik testimoni tertulis maupun berupa video. Lagi-lagi, semua itu ditampilkan tanpa penjelasan konteks yang memadai.

“Pengunjung memperoleh kesan bahwa kejahatan massal ini terjadi begitu saja dan terlepas dari konteks eksternal,” tulis Goldberg.

Pengunjung tidak akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penting, seperti mengapa kebijakan anti-Yahudi menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu atau bagaimana Partai Nazi memutuskan kebijakan-kebijakannya. Padahal ada proses yang rumit dan rintangan—teknis dan mental—yang harus dilalui untuk sampai pada “Solusi Akhir” terhadap komunitas Yahudi.

Penyajian narasi sejarah yang demikian itu, menurut Goldberg, akan membuat pengunjung menginterpretasikan bahwa Hitler dan Partai Nazi telah merencanakan Holocaust sejak 1939. Museum Yad Vashem mengesampingkan rencana-rencana lain yang disiapkan Partai Nazi—seperti pembuangan ke Pulau Madagaskar—sebelum memilih untuk melakukan pembunuhan massal.

Museum Yad Vashem bahkan gagal menyajikan testimoni dari para bystander (pengamat) dan para perpetrator (pelaku kejahatan) Holocaust, baik dari level pembuat kebijakan maupun individual. Narasi museum ini pun berakhir pada Tragedi Holocaust yang menewaskan sekira 6 juta orang Yahudi.

Sebagaimana sudah disebut sebelumnya, Museum Yad Vashem membawa sejarah Tragedi Holocaust ke alam dongeng. Seakan-akan Holocaust adalah kekejaman genosida yang diorkestrasikan dengan sebuah plot yang menjadikan para Yahudi sebagai objek korban.

Ruth Klüger, seorang penyintas Holocaust, dalam memoarnya Still Alive: A Holocaust Girlhood Remembered (2003) menyebut, “Mereka (pengelola museum dan situs Holocaust) tidak membawamu masuk. Mereka hanya menunjukkan apa yang harusnya kamu pikirkan. Pun, mereka menghalangi pemikiran kritis.”

Penulis: Pia Diamandis

Editor: Fadrik Aziz Firdausi