tirto.id - Pukul delapan malam Senin (22/10/2018) pekan lalu, hujan mulai mengguyur Bantargebang, tempat pengelolaan sampah terpadu terbesar di Indonesia. Suhu di gawai saya menunjukkan angka 25 derajat celcius.

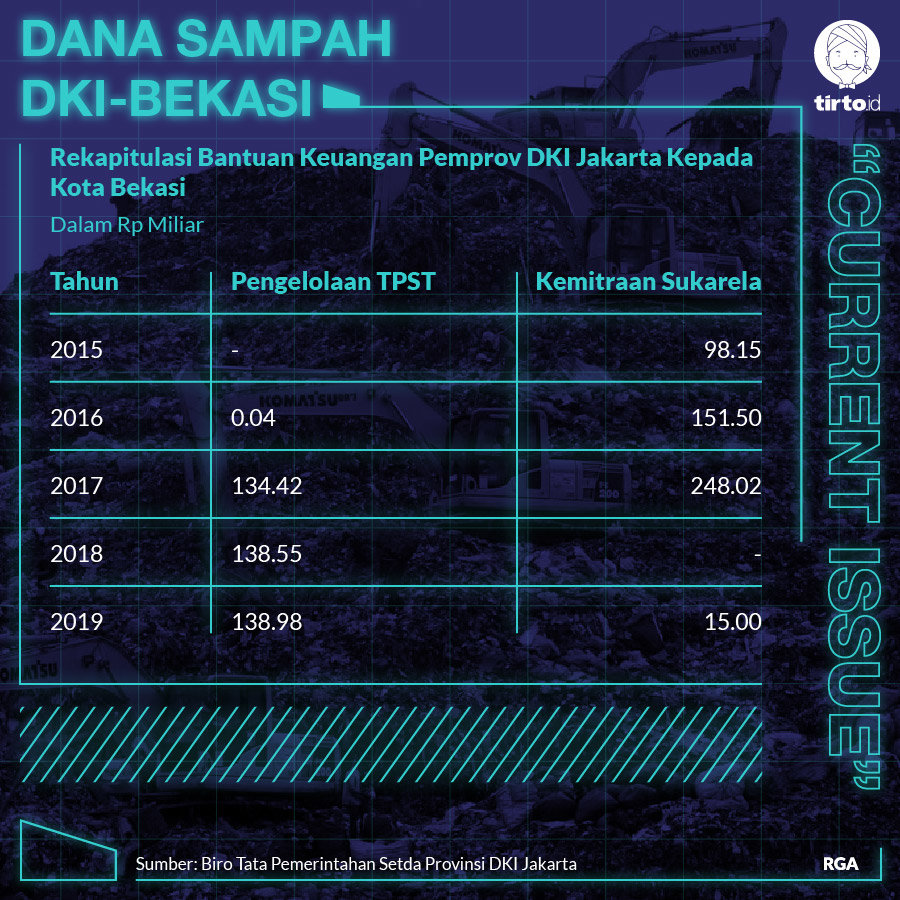

Dua pekan lalu, Bantargebang jadi tema baku debat antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi. Pemkot Bekasi protes karena dana hibah yang mereka minta ke Pemprov DKI tak turun, sedangkan Pemprov DKI berkilah kalau proposal pengajuan dana terlampau lambat dikirim.

Masalah sudah selesai ketika Gubernur DKI Anies Baswedan bertemu dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, 22 Oktober lalu. Para sopir pengangkut sampah pun bisa kembali bernapas lega. Mereka tak perlu lagi khawatir dirazia seperti yang terjadi pada 16 Oktober lalu.

Saya bertemu dengan para pengangkut sampah malam itu.

Tujuh pria berusia 30 hingga 40 tahun sedang duduk melingkar di atas karpet cokelat, di tempat pencucian truk sampah. Tempat itu dipilih karena bersih, luas, dan beratap. Cocok untuk berteduh.

Seorang pria kurus dan berjanggut kemudian mengeluarkan sekotak donat, Idrus (39 tahun) namanya, salah seorang sopir pengangkut sampah. Obloh (38), sopir lainnya, langsung membuka kotak tersebut dan menawari saya.

“Ini bersih kok bang, tenang aja,” kata Obloh.

Mereka kemudian melahap donat sambil berharap tukang kopi lewat. Mereka makan dengan lahap meski bau dari gunungan sampah yang tak jauh dari posisi kami, merebak. Bau sampah dibawa angin bercampur dengan bau tanah dan genangan air.

Meski saya coba menahan, bau tetap saja terasa. Amat beda dengan tujuh sopir yang sepertinya sudah khatam dengan aroma tersebut.

Tukang kopi yang ditunggu akhirnya datang dan berjalan ke arah kami sambil bertanya hendak pesan apa. Obloh jadi juru bicara sebagai pemesan: satu kopi hideung (kopi hitam), satu kopi susu, dua cappucino, satu minuman manis, dan sisanya air putih.

Di sela menikmati kopi sachet, canda muncul di antara mereka.

“Pak Budi enggak pulang? Udah pulang aja,” kata Idrus. Budi yang ditanya, tidak merespons.

“Nanti anaknya lebih kenal sama tukang siomay daripada Pak Budi, lho,” timpal Obloh. Rekan-rekan lain ikut menimpali dan tertawa. Budi hanya tertawa menanggapinya.

Hampir semua sopir pengangkut sampah di sini jarang pulang cepat. Mereka biasanya pergi pagi untuk mengisi presensi dan mengumpulkan sampah dari lokasi kerjanya, kemudian berangkat menuju Bantargebang. Menurut Obloh, jalan menuju TPST Bantargebang memakan waktu hingga dua jam.

Sesampainya di Bantargebang, antrean panjang mobil pengangkut sampah mengular. Jika berangkat kerja pagi, sekitar jam tujuh, mobil dapat membuang sampah menjelang sore. Ini karena setiap kendaraan harus antre dan bergiliran, jalan menuju titik pembuangan yang kecil dan curam memaksa kendaraan lewat satu persatu.

Usai membuang sampah mereka juga mesti membersihkan truk. “Setidaknya enak dipandang dan tidak terlalu bau,” ujar Obloh. Setelah itu, sopir biasanya beristirahat sejenak atau langsung pulang. Namun jika pulang lepas magrib, bisa dipastikan terkena macet di sekitar Cibubur.

Berdasarkan pengalaman Obloh, jika dibandingkan pulang pukul 19.00 dan 21.00, waktu untuk sampai di Jakarta tidak jauh berbeda.

“Kami pergi sebelum matahari terbit, pulangnya setelah matahari terbenam. Jarang ada waktu untuk anak.”

Saat kami tengah berbincang, tiba-tiba mobil compactor—mobil sampah dengan bak tertutup—meluncur kencang dari gunung sampah menuju jalan keluar. Orang-orang yang tengah duduk sontak berlari dan melihat mobil tersebut, beberapa berteriak memanggil. Di depan mobil tersebut terdapat jalan turun yang curam dan langsung berbelok.

“Bahaya itu!” teriak salah seorang sopir di antara kegelapan. Tak jelas siapa yang berbicara.

Namun sang sopir mampu mengendalikan kendaraan dengan baik menjelang tikungan.

Idrus cerita, hujan adalah waktu paling berbahaya untuk kerja di tempat pengelolaan sampah. “Was-was longsor iya, tapi yang lebih bahaya itu tergelincir,” terang Idrus. Ini lantaran air hujan akan membawa air dari sampah yang licin, menggenangi jalan yang digunakan naik turun kendaraan pengangkut sampah.

Sopir dituntut waspada jika berada dalam kondisi seperti itu. Jika mereka ngebut akan berakibat fatal, karena akan sulit menjaga keseimbangan kendaraan. Mengerem juga bahaya, karena jalan licin justru akan menggelincirkan mobil. “Satu-satunya cara itu turun perlahan dengan gigi satu,” jelas Idrus.

“Kalau berada di posisi sopir tadi, sudah sport jantung itu. Jika tidak tenang akibatnya bisa fatal.”

Menurut Idrus, lebih baik hujan lebat, sehingga air dari sampah di jalan terpinggirkan. Jika hujan tak lebat, perlu bantuan mesin penyemprot air untuk menghilangkan air rembesan sampah yang licin. Jika sudah begini, sopir di bawah yang akan membuang sampah akan berhenti. Pilihan lain ialah mengantar sampah ke zona yang lebih landai.

Namun bukan hanya sopir, pengendali ekskavator juga was-was. Pijakan ekskavator yang ada di tumpukan sampah tidak akan solid jika terembes air hujan. Ketika hujan, mereka akan memilih rehat sejenak. Meski sopir membawa sampah ke zona landai, pengendali ekskavator akan menunggu beberapa saat.

“Akibatnya, mau nunggu atau antar ke zona landai tetap bakal pulang lama jika sudah hujan,” cerita Idrus.

Selain licin, hujan juga bikin produksi gas metan dari sampah semakin menyengat. “Mungkin karena dingin jadinya gas yang keluar terasa menyengat, karena di dalam [tumpukan] itu kan panas,” ujar Idrus.

Serba Salah

Menjadi petugas pengangkut sampah membuat Idrus dilema. Contoh sederhana ketika sedang dalam perjalanan. Ketika membawa mobil dengan lambat, pengemudi di belakang akan mengeluh bau. Sebaliknya, jika bawa kencang, takut sampah beterbangan atau dibilang ugal-ugalan.

Ada juga warga yang asal lempar sampah ke atas mobil atau meludah di dekat pekerja ketika mengangkut sampah. “Seharusnya jangan begitulah, sampah ini kan yang menghasilkan mereka, ketika dibuang kenapa harus meludah? Terlebih jika di situ ada petugas. Kami juga ingin dihargai,” ujar Idrus.

Selain itu, masih ada saja orang yang tidak mau menaruh sampah di tempat yang sudah dibeda-bedakan (sampah organik, plastik, dan lain-lain). “Bahkan pernah kejadian, ketika kami mau naikkan sampah ada orang datang bawa sekarung sampah dari rumah dan dimasukkan ke bak sampah di pinggir jalan itu.”

“Stigma juga harus diubah. Sederhananya begini: orang bilang mobil kami itu mobil sampah, kan itu maknanya lain. Harusnya disebut mobil kebersihan,” kata Idrus.

Sebagai sopir pengangkut sampah, Obloh dan kawan-kawan diberi gaji Upah Minimum Rata-rata (UMR) plus dana kompensasi. Jika ditotal mereka bisa mendapat Rp6 juta per bulan. Menurut Obloh, dana kompensasi tersebut diberi karena jam kerja sopir seharusnya delapan jam sehari, namun kenyataannya bisa lebih dari itu.

“Tapi itu juga dipake buat bayar tol, sebulan abis Rp900 ribu. Belum lagi disisihin buat biaya ban kempes, atau kerusakan ringan.” Ringkasnya, upah yang mereka dapat dirasa belum sesuai.

Selain beberapa hal di atas, hal sulit lainnya ialah waktu kerja yang hanya satu tahun. Menurut Obloh, setiap awal tahun akan dilakukan pendaftaran ulang sopir pengangkut sampah. “Jika hasil kerja setahun ke belakang memuaskan, bisa saja lanjut. Jika tidak, siap-siap tergeser sama pekerja baru.”

Kebersamaan Para Sopir

Menjadi sopir pengangkut sampah bukan cuma tentang duka. Tak banyak yang tahu kalau ada pula hal menyenangkan yang mereka alami. Misalnya, soal solidaritas antarsopir.

“Kami punya grup kecil, isinya sopir dari berbagai tempat kerja. Fungsinya untuk saling membantu jika terjadi masalah.”

Masalah yang dimaksud bisa apa saja, termasuk saat pengadangan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bekasi awal bulan ini. Para sopir akan ringan tangan memberi bantuan dan memberikan dukungan.

Kebersamaan inilah yang saya lihat ketika ikut kumpul bersama di atas karpet cokelat. Jika ada yang tidak punya uang, ada yang membantu membelikan makan atau minum. Saling lempar guyonan juga tak putus.

“Setiap pekerjaan tentu ada suka dan dukanya. Tinggal bagaimana cara menikmatinya,” ujar Obloh di akhir pertemuan kami ketika hujan mulai reda dan sopir memutuskan untuk kembali ke rumah.

Saya ditawari naik truk sampah oleh Obloh. Ia ingin mengantar saya karena kendaraan umum dari Bantargebang ke Jakarta Selatan akan sulit jika sudah tengah malam. Tentu saya tak bisa menolak.

Penulis: Rizky Ramadhan

Editor: Rio Apinino