tirto.id - Dalam novel masyhur karya George Orwell berjudul Nineteen Eighty-Four, diceritakan tentang masyarakat distopia yang hidup di bawah kendali diktator bernama Big Brother. Orang yang dicurigai tak sehaluan dengan negara, termasuk tokoh protagonis Winston Smith, ditangkap dan disiksa tanpa proses peradilan.

Gambaran totalitarian dalam novel itu barangkali ekstrem. Namun, penangkapan dan penyiksaan tanpa proses hukum bisa terjadi di manapun, apalagi jika ada celah hukum yang membolehkannya. Hal ini perlu dicermati terkait usulan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Terorisme, yang ingin memberi keleluasaan pada aparat dalam mencegah aksi teror.

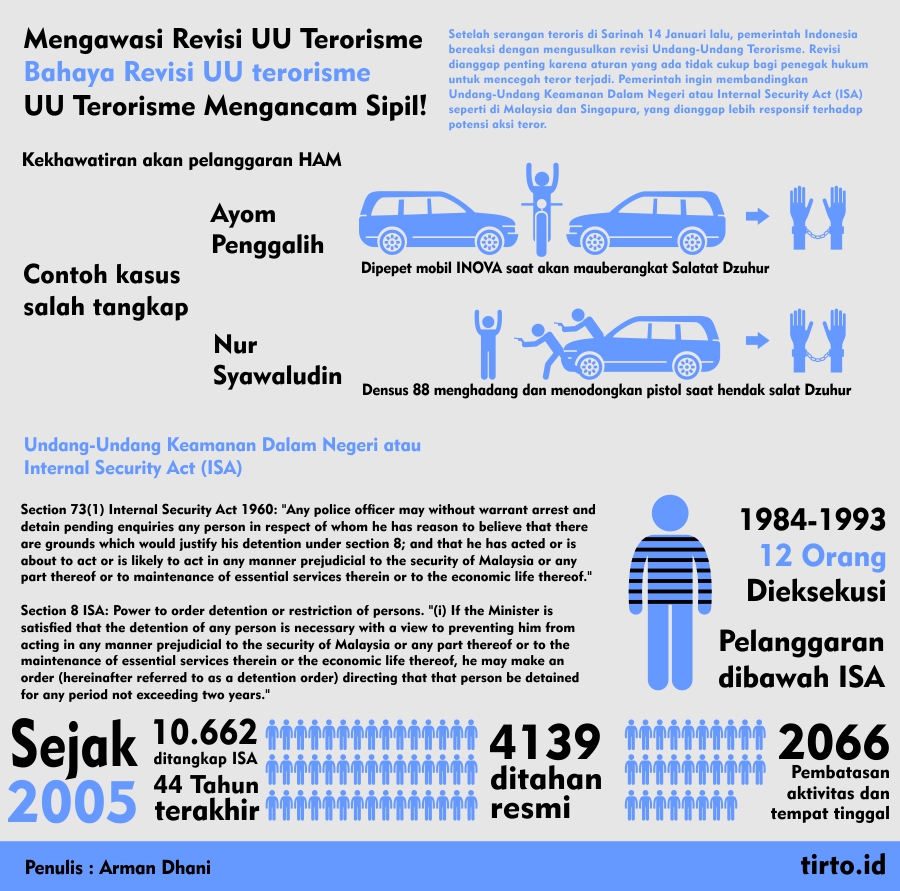

Usulan revisi undang-undang itu dilontarkan setelah serangan teror Sarinah pada 14 Januari lalu. Pemerintah, menurut Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, ingin memberi keleluasaan pada aparat untuk melakukan pencegahan dini terhadap terduga pelaku terorisme. Tindakan pencegahan yang dimaksud adalah penangkapan sementara terhadap terduga teroris untuk dimintai keterangan.

"Intinya kita mau memberikan kewenangan preventif, bisa polisi, unsur keamanan melakukan penangkapan sementara, seminggu atau dua minggu," kata Luhut pada Antara (19/1/2016).

Revisi dianggap penting karena aturan yang ada dinilai tidak cukup bagi penegak hukum untuk mencegah teror terjadi. Pemerintah ingin membandingkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri atau Internal Security Act (ISA) seperti di Malaysia dan Singapura, yang dianggap lebih responsif terhadap potensi aksi teror.

Bisa Melanggar Hak Asasi

Usulan revisi UU Terorisme ternyata justru menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya, selama ini penanganan tindak pidana terorisme hampir tidak diaudit. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat beberapa kali ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait penanganan terorisme. Haris Azhar, Koordinator KontraS, mencontohkan operasi pemberantasan teroris di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) sejak tahun 2006 hingga 2013 oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror.

Menurut data organisasinya, ada pelanggaran prosedur penangkapan terhadap para teroris itu, termasuk dugaan penggunaan kekerasaan dan penindakan di luar prosedur tetap kepolisian. Dalam tiga kejadian itu, sedikitnya 18 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Korban tidak hanya berasal dari DPO teroris, tetapi juga warga sipil tak bersenjata.

Selama ini, perang melawan terorisme tidak memiliki akuntabilitas yang jelas. Sebagian kasus penyergapan dan penangkapan terduga teroris hampir selalu berujung dengan kematian para pelaku. Kontras pernah merekomendasikan upaya evaluasi serius atas peristiwa penggerebekan terhadap para terduga teroris, termasuk upaya pemulihan jika polisi terbukti salah tangkap.

Contoh lain adalah kasus dua warga Solo yang jadi korban salah tangkap dalam operasi penangkapan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, akhir tahun lalu. Dua orang itu, Ayom Penggalih dan Nur Syawaludin, ditangkap tidak sesuai prosedur. Ayom ditangkap saat akan hendak berangkat ke masjid untuk menunaikan salat Zuhur. Tiba-tiba, sepeda motor yang dikendarainya dipepet oleh beberapa mobil Innova.

Nur Syawaludin juga mengalami pengalaman serupa. Saat Nur hendak menunaikan salat Zuhur, anggota Densus 88 menghadang, kemudian keluar dari mobil dan menodongkan pistol padanya. Ia dimasukkan ke mobil dengan kondisi tangan diborgol serta wajahnya ditutupi dengan kaos.

Ketua Islamic Study and Action Centre (ISAC) yang menjadi kuasa hukum Ayom dan Nur, Muhamad Kurniawan, menyebut cara penangkapan itu tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Karena kasus salah tangkap ini, keduanya menuntut kapolri untuk merehabilitasi nama mereka yang telah dituduh dan diperlakukan sebagai teroris.

Kontras juga menilai pihak kepolisian belum terbuka terkait kasus terorisme. Polri harus membuka siapa saja otak di balik jejaring panjang kelompok teroris ini, baik suplai senjata, alat peledak, dan cara perekrutannya. Ini penting karena kasus terorisme sejauh ini hanya bersumber pada satu pihak saja, yakni kepolisian. Tidak ada akuntabilitas atau penerangan kepada publik ihwal proses penanganan perkara terorisme yang telah dilakukan.

Malaysia dan Singapura Tak Layak Ditiru

Revisi UU Terorisme sebaiknya tidak menjadikan aparat keamanan lebih leluasa melakukan penangkapan tanpa kontrol. Sejauh ini, pemberlakukan Internal Security Act (ISA) di negara-negara ASEAN pun dikritik lembaga pembela hak asasi manusia. Negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, menggunakan aturan ini untuk membungkam kritik pada pemerintah dan menangkapi aktivis demokrasi.

Gejala despotisme yang memanfaatkan ISA di ASEAN sudah dilacak dan dikritik Human Rights Watch (HRW) sejak lama. Pada 2013, HRW mempertanyakan keputusan pemerintah Singapura karena memberikan kekuasaan aparat hukum untuk menangkap dan menahan terduga pelaku kejahatan tanpa batas waktu penahanan. Kebebasan itu juga disertai dengan penangkapan tanpa tuntutan dan koreksi hukum.

Artinya, aparat pemerintah Singapura bisa menangkap siapapun yang diduga akan melakukan makar, spionase, dan terorisme tanpa alasan yang kuat. Pada September 2011, Kementerian Dalam Negeri Singapura mengatakan selama ancaman teror, spionasi, makar dan fundamentalisme rasial/agama tetap ada, maka ISA akan tetap diberlakukan.

Adlina Abd Halim, akademisi dari University Putra Malaysia, menyebut ada dua alasan besar pemberlakukan ISA, yakni keamanan negara dan mencegah terorisme. Dalam artikelnya yang berjudul "Reforms in ASEAN Internal Security Laws: On Overview," Adlina menelaah sejarah pemberlakuan ISA di ASEAN dan latar belakang historisnya. Ia melihat ada kesamaan alasan dari negara negara bekas jajahan Inggris dalam memberlakukan ISA sebagai bentuk pencegahan terhadap ideologi komunis.

ISA Malaysia yang akan jadi bahan perbandingan utama Menteri Luhut memiliki banyak masalah. Sejak diberlakukan hingga hari ini, ISA menjadi kontroversi besar di Malaysia. Banyak aktivis pro-demokrasi yang ditangkapi berdasarkan ISA selama 10 tahun terakhir tanpa pengadilan. HRW menekankan bahwa perang terhadap terorisme tidak memberi justifikasi untuk melanggar hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi dan berserikat.

Pasal 73 ayat 1 ISA Malaysia menyebutkan bahwa polisi bisa menahan seseorang selama 60 hari tanpa surat perintah dan bantuan hukum. Setelah 60 hari, Kementerian Dalam Negeri Malaysia bisa memperpanjang masa tahanan tanpa sidang sampai dengan dua tahun. Itu semua bisa dilakukan tanpa menyertakan bukti apapun. Persoalan inilah yang menjadi perhatian HRW. Aturan ini disebut sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Pada 2002, U.S. State Department's Country mengeluarkan laporan perihal pelaksanaan hak asasi manusia di Malaysia. Malaysia dianggap menggunakan ISA untuk menangkap oposisi pemerintah tanpa tuntutan dan pengadilan. Pemerintah Amerika merasa perlu mengawasi hal ini karena Malaysia mengadopsi ISA berdasarkan hukum pencegahan terorisme Amerika. Namun, Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Mohamad, menganggap ISA sudah tepat sasaran karena menangkap kelompok pemberontak yang berpotensi melawan negara.

HRW melaporkan, target penyalahgunaan ISA adalah minoritas Syiah, mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim, serta anggota oposisi pemerintah saat itu dari Partai Islam Se-Malaysia. ISA juga memungkinkan pemerintah menutup sekolah jika digunakan tempat pertemuan organisasi terlarang. Begitu pula saat ada yang dianggap membahayakan kepentingan negara atau publik, termasuk dugaan terorisme.

Sepanjang 2014 sampai tiga bulan pertama 2015, menurut laporan Amnesty International pada Maret 2015, setidaknya 29 orang telah ditangkap terkait protes sipil. Parlemen Malaysia sendiri sedang berusaha mengamandemen ISA dan membentuk Badan Pencegahan Terorisme. Undang-undang baru tersebut diharapkan bisa lebih efektif mencegah terorisme terjadi. Namun, Amnesty International tetap memberi catatan karena undang-undang baru juga memungkinkan seseorang bisa ditangkap tanpa surat perintah dan tuntutan.

UU Terorisme yang Berlaku Masih Menyisakan Pelanggaran

Pemerintah Indonesia dengan undang-undang terorismenya yang sudah ada pun bukannya tanpa kritik. Pada September 2003, mendiang Munir, aktivis hak asasi manusia, sudah mengingatkan bahwa perang terhadap terorisme berpotensi melanggar hak asasi manusia. Aparat melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap beberapa aktivis Islam yang disangka melakukan tindak pidana terorisme.

Menurut Munir, pencegahan terorisme dan pemberlakuan UU No. 15 Tahun 2003 tidak boleh mengabaikan dan meniadakan KUHAP. Sebanyak 85 persen dari KUHAP tetap berlaku dalam soal terorisme, termasuk soal penyediaan pengacara, serta pemberitahuan pada keluarga bahwa telah terjadi penangkapan.

Indonesia juga telah meratifikasi Convention Against Torture. Artinya, pemerintah Indonesia tidak boleh melakukan penangkapan dan penyelidikan dengan kekerasan dan penyiksaan. Untuk melakukan penangkapan dan penahanan terduga teroris, polisi harus mempunyai landasan hukum dan bukti kuat. Di dalam tahanan, para terduga teroris juga semestinya diperlakukan manusiawi, tidak disiksa dengan tujuan mendapatkan informasi.

Tentang penangkapan terhadap orang yang diduga mengancam negara, Indonesia sebetulnya mengalami sejak peristiwa 1965. Orang-orang kiri ditangkap, dibui, bahkan dibunuh tanpa melalui pengadilan dengan sangkaan akan melakukan kudeta. Setelahnya, berbagai penangkapan dilakukan rezim Orde Baru tanpa proses hukum yang adil. Pada penghujung rezim, aktivis-aktivis yang dicurigai akan melakukan makar bahkan diculik. Sebagian di antaranya hilang sampai hari ini.

Nezar Patria, aktivis yang menjadi korban penculikan dan penyiksaan pada 1998, menilai revisi UU Terorisme sebagai pilihan yang sulit. Di sisi kepentingan keamanan, gaya terorisme dengan gerakan bawah tanah seperti itu memang tak bisa disentuh hanya dengan pranata hukum biasa. Aparat keamanan harus menahan seseorang yang dicurigai dengan segera, dan tak bisa menunggu prosedur biasa yang prosesnya lama.

Namun, menurut Nezar, jika hasil revisinya kelak sama dengan ISA di Malaysia, kekuasaan aparat yang terlalu besar dan tak terkontrol selama penahanan 30 hari dan bisa diperpanjang 120 hari itu sangat berpotensi melanggar HAM.

"Bagaimana kalau terduga teroris itu kemudian tak terbukti sementara saat ditahan dia sudah babak belur? UU itu juga berpotensi UU yang draconian, menggasak siapa saja yang dicurigai teroris meskipun mereka hanya berbicara kritis," tandasnya, mengkhawatirkan peluang penangkapan yang sewenang-wenang.

Untuk itu, revisi UU Terorisme yang masuk dalam prolegnas kelak semestinya disusun dengan seksama. Jangan sampai UU ini memberi celah pelanggaran HAM. Terkait kekhawatiran ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan perubahan dan perbaikan UU Terorisme tetap akan memperhatikan hak asasi manusia. Sebab, lanjutnya, “Indonesia merupakan negara demokrasi.”

Pramono benar, Indonesia memang negara demokrasi. Tak sepatutnya warga Indonesia kembali mengalami rezim yang otoriter, apalagi ditangkap dan disiksa tanpa proses hukum yang adil, seperti Winston Smith dalam novel 1984.