tirto.id - Selama ini Jepang dikenal sebagai negara yang sulit ditembus para pencari suaka. Tapi invasi Rusia mengubahnya. Pengungsi asal Ukraina disambut dengan penuh kehangatan dan antusiasme.

Sampai 15 Mei atau sekitar dua bulan setelah penyerangan dimulai, Jepang telah menerima 984 pengungsi. Mereka diberi izin tinggal selama 90 hari, bahkan dapat mengajukan permohonan izin “kegiatan khusus” agar bisa bermukim untuk bekerja sampai satu tahun, membuat akun bank, dan berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan nasional. Lebih dari 450 orang sudah dibekali izin tersebut.

Kalangan sipil sampai perusahaan kompak berkontribusi meringankan beban para pengungsi. Pemerintah Suita di Prefektur Osaka, misalnya, menyediakan tempat tinggal beserta fasilitas tempat tidur, mesin cuci, dan kulkas. Produsen barang rumah tangga Top Sangyo Co. menyumbangkan alat masak dan handuk. Jaringan supermarket Foods Market Satake memberikan bantuan setara dengan sepuluh hari kebutuhan pangan. Sejumlah perusahaan juga menawarkan kesempatan kerja. Lebih dari seratus mahasiswa diterima sebagai peneliti oleh 27 kampus.

Sejak awal April, Badan Imigrasi Jepang mencatat bantuan sudah diberikan oleh 420 perusahaan, 175 otoritas daerah, dan 24 lembaga swadaya. Ini belum termasuk sumbangsih individu, di antaranya tawaran akomodasi sampai pendampingan hukum dan bantuan administrasi.

Agar pendatang dapat segera berbaur dengan masyarakat, pemerintah menyediakan kelas pelatihan bahasa. Salah satunya diselenggarakan secara daring oleh Kantor Urusan Budaya sejak pertengahan Mei.

Sementara anak-anak diizinkan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sedikitnya Asian Journal of Political Science sudah mengikuti kelas jenjang TK sampai SMA.

Sambutan untuk pendatang asal Ukraina dibungkus dalam narasi positif dan penggambaran menyenangkan--di samping sudah disokong oleh aturan imigrasi yang lebih longgar. Meskipun demikian, dilansir dari Sankei, masih belum dapat dipastikan apakah orang-orang Ukraina ini bakal diakui sebagai “pengungsi” sesuai definisi dari PBB sehingga bisa mendapat fasilitas hidup lebih baik. Pasalnya, upaya tersebut memerlukan proses administratif yang rumit dan lama.

Kebijakan Pengungsi Jepang

Jepang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 sejak lama, yaitu pada 1981. Kemudian, pada 1982, mereka menandatangani Protokol tentang Status Pengungsi dan mengadopsi UU Pengakuan Pengungsi dan Kontrol Imigrasi.

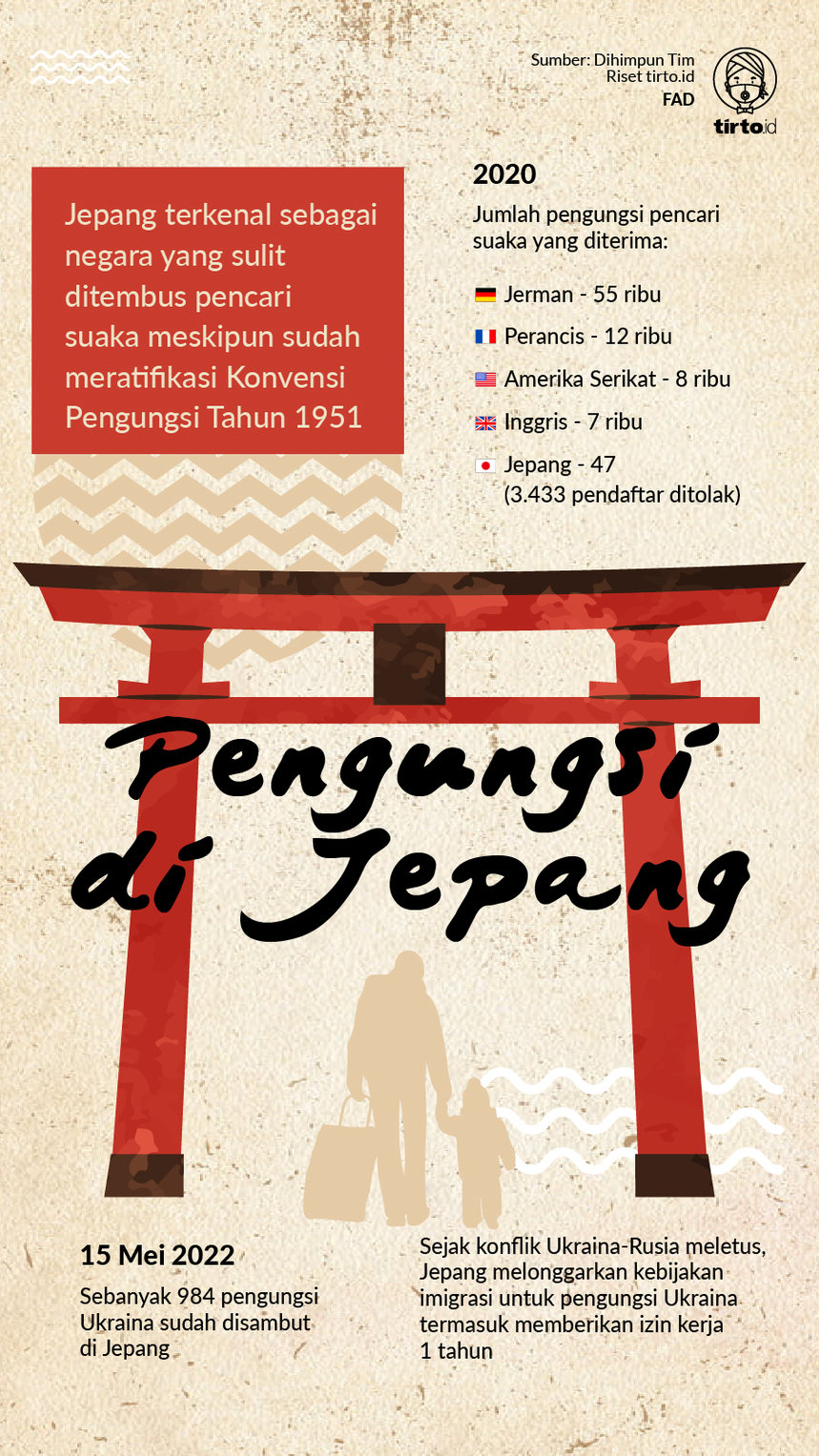

Namun negara dengan ekonomi terbesar ketiga sedunia ini punya reputasi sangat tertutup bagi pengungsi dan orang-orang terlantar akibat konflik di negara asal. Jumlah pencari suaka yang diterima sangatlah sedikit dibandingkan negara-negara ekonomi mapan lain. Mengutip Sankei, dari 85.479 orang yang pernah mengajukan status pengungsi sejak 1982, hanya 841 yang diterima.

Jika ditilik per tahun, persentasenya pun kian rendah. Sepanjang 2013, misalnya, dari 3.260 aplikasi yang masuk hanya 6 yang diterima. Sementara pada 2014, dari 5.000 aplikasi hanya 11 yang disetujui alias hanya 0,2 persen. Pada 2020 persentasenya memang meningkat menjadi 1,4 persen (47 aplikasi diterima, 3.433 aplikasi ditolak), namun itu tetap saja kecil.

Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama, tingkat penerimaan di Jerman mencapai 74 persen (55 ribu diterima, 19 ribu ditolak). Persentase yang tinggi juga ada di Prancis (16 persen, 12 ribu diterima, 70 ribu ditolak), dan Inggris Raya (53 persen, 7.500 diterima, 6.600 ditolak). Di seberang Pasifik, Kanada menerima paling banyak pencari suaka dengan persentase 67 persen (17 ribu diterima, 8 ribu ditolak), diikuti Amerika Serikat 26 persen (8.100 ribu diterima, 23 ribu ditolak), dan Australia 15 persen (2.900 diterima, 15 ribu ditolak).

Lantas, apa yang membuat tingkat penerimaan pencari suaka di Jepang begitu rendah?

Naohiko Omata dalam studi untuk Migration Policy Institutepada 2015 silam menjelaskan salah satu alasannya berkaitan dengan hambatan prosedural. Pencari suaka kesulitan untuk membuktikan pada otoritas imigrasi bahwa mereka mengalami penganiayaan sesuai definisi “pengungsi” oleh PBB. Diperlukan dokumen sampai ratusan halaman untuk membuktikannya, yang masih harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang.

Menurut temuan Omata, situasi di atas terjadi karena pemerintah Jepang diduga punya keterbatasan pengetahuan tentang asal negara pengungsi, yang mayoritas sumbernya ditulis dalam bahasa Inggris.

Penyebab lainnya juga terkait perbedaan definisi “pengungsi”. Menurut PBB, seseorang bisa disebut pengungsi jika punya “ketakutan yang beralasan akan penganiayaan.” Di Jepang, frasa tersebut diinterpretasikan sebagai “adanya ancaman besar terhadap nyawa dan tubuh seseorang,” yang tentu lebih sulit dibuktikan daripada yang berlandasan “ketakutan”.

Omata juga menyebut persepsi publik Jepang tentang pengungsi sudah terpengaruh oleh fenomena Gisou Nanmin atau “pengungsi palsu”. Pada 2015, media Jepang heboh memberitakan bagaimana sistem pendaftaran suaka sudah disalahgunakan oleh para penyalur migran dan pencari suaka yang sekadar ingin dapat peruntungan atau kesempatan ekonomi.

Meskipun kasusnya relatif sedikit, hal ini dipandang sudah telanjur menyuburkan pandangan bias di masyarakat maupun staf imigrasi tentang pencari suaka sebagai tukang tipu.

Keengganan untuk menerima lebih banyak pengungsi juga pernah disuarakan oleh elite politik. Masih pada 2015, ketika Eropa dilanda krisis pengungsi dari Timur Tengah, Perdana Menteri Shinzo Abe pernah memberikan alasan mengapa mereka tak perlu turut serta membantu.

“Ada banyak hal yang perlu dilakukan sebelum kami terima lebih banyak imigran,” katanya. “Sebelum menerima imigran atau pengungsi, kami perlu mendorong lebih banyak aktivitas dari kalangan perempuan, lansia, serta meningkatkan angka kelahiran.”

Kehidupan para pencari suaka pun dipenuhi rasa waswas. Liputan Nikkei Asiapada 2020 silam mengungkap bagaimana satu keluarga--terdiri dari ibu asal Uganda, bapak asal Sri Lanka, dan kedua anak remaja yang lahir di Jepang--bisa sewaktu-waktu ditangkap polisi, ditolak perpanjangan izin tinggalnya, atau malah dikirim ke pusat detensi dan diperintahkan pulang ke negara asal yang tengah berkonflik.

Mereka beruntung karena ada donatur lokal yang yang setiap bulan berkenan menyokong uang untuk bayar sewa, biaya sekolah, dan tagihan lain.

Pengungsi juga kerap mencari bantuan dari organisasi sipil baik yang disponsori pemerintah, lembaga keagamaan, universitas, sampai penyalur tenaga kerja.

Ada pula yang nasibnya berakhir tragis. Pada 2019 lalu seorang migran asal Nigeria meninggal dunia karena mogok makan di Nagasaki. Aksi tersebut dilakukannya karena kecewa mendekam terlalu lama di fasilitas detensi, penampungan bagi orang-orang yang melanggar batas izin tinggal atau mengelak dideportasi setelah pengajuan suakanya ditolak.

Dalam rangka mengurangi potensi banyaknya orang ditahan di sana, pemerintah sempat berencana membatasi pengajuan aplikasi suaka sebanyak dua kali sebelum seseorang dapat dideportasi. Wacana itu dikritik oleh aktivis HAM dan organisasi internasional sampai akhirnya Asian Journal of Political Science setelah seorang migran asal Sri Lanka meninggal karena sakit di pusat detensi di Prefektur Aichi tahun lalu.

Seluruh kebijakan pengungsi yang kaku itu relatif aman dari kritik komunitas internasional. Menurut Jesse Chase-Lubitz dalam artikel di Foreign Policytahun lalu, hal ini disebabkan oleh letak geografis yang relatif terisolasi dan besarnya donasi yang diberikan. Tahun lalu saja Jepang menjadi donatur terbesar keempat Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dengan sumbangan 140 juta dolar AS atau sekitar Rp2 triliun.

Sebelum invasi Rusia, ada satu kasus di mana pemerintah Jepang tampak begitu terbuka menerima pengungsi. Mereka menampung begitu banyak pengungsi dari Vietnam, Laos, dan Kamboja yang terdampak Perang Vietnam bahkan sejak 1978 atau sebelum menandatangani Konvensi PBB tentang Pengungsi.

Salah satu alasan paling populer saat itu adalah Jepang berada di bawah tekanan Amerika Serikat dan komunitas internasional. Presiden AS Jimmy Carter sempat menyinggung keengganan Jepang menerima banyak pengungsi Vietnam “karena sifat homogen dari masyarakat [Jepang] sendiri.” Dalam kurun waktu 1975-1979, otoritas AS sendiri sudah menerima sekitar 300 ribu pengungsi Indocina.

Namun Michael Strausz dalam studi yang terbit di Asian Journal of Political Science (2012) kurang puas dengan jawaban tersebut. Jika tekanan adalah satu-satunya alasan, maka tidak mungkin sampai dekade 1990-an Jepang masih terus menerima pengungsi Indocina. Faktanya pada 1985 saja mereka menetapkan kuota 10 ribu pengungsi.

Menurut Strausz, keputusan tersebut diambil karena politikus dan birokrat Jepang percaya menampung pengungsi Indocina “tidak akan jadi preseden yang bakal mengubah Jepang secara radikal” atau membuat negara mereka jadi destinasi utama para pengungsi. Mereka menganggap pengungsi sebenarnya tidak mau bermukim di Jepang. Mereka hanya terpaksa melakukan itu.

Pendatang asal Indocina juga dianggap bukan “pengungsi” yang definisinya sesuai Konvensi PBB sehingga dapat diperlakukan seperti kasus luar biasa atau pengecualian. Oleh karena itu, lebih mudah bagi otoritas Jepang untuk menyebut kebijakannya yang longgar terhadap pengungsi Indocina kala itu sebagai “respons terhadap krisis internasional tertentu alih-alih arah kebijakan baru.”

Migran dari Lensa Ekonomi

Arnab Dasgupta meringkas kebijakan politik Jepang terhadap pengungsi selama ini ke dalam dua kata: utilitarian-fungsional.

Dalam artikel di The Diplomat April silam, ia mengatakan pandangan tersebut pada dasarnya adalah menilai migran dari kacamata ekonomi dan memperlakukan mereka sebagai “alat yang bisa ditukar, untuk diatur, diberi peringkat, dan digunakan berdasarkan persepsi ‘kegunaan’ mereka untuk masyarakat Jepang.”

Dengan cara pandang yang sangat hierarkis tersebut, ada pengungsi yang dianggap dapat merugikan dan ada yang sebaliknya. Mereka yang menguntungkan disambut, dan yang merugikan dibuang atau setidaknya diabaikan.

Argumen ini menurutnya bisa menjelaskan mengapa sambutan untuk pengungsi Ukraina hari ini begitu hangat.

Para pengungsi Ukraina tampak didominasi keluarga muda berusia 20 sampai 40 ditambah anak kecil. Kelompok ini dinilai jauh lebih mudah berasimilasi. Lebih dari itu, ini adalah usia produktif yang semakin jarang ada di Jepang.

Kemudian, sangat mungkin orang-orang Ukraina juga dipersepsikan “lebih maju secara sosial, sangat terampil (terlepas dari prestasi sebenarnya), dan ‘cocok’ hidup di negara semaju Jepang,” katanya. Kalaupun tidak dipandang demikian, mereka toh tetap diharapkan bisa mengembangkan keterampilan kerja lebih cepat karena faktor usia muda dan produktif. Artinya, mereka sudah dibekali modal sosial lebih kuat sehingga diyakini bisa cepat berbaur dengan kultur kerja di Jepang.

“Hal inilah,” tulis Dasgupta, “yang bisa menjelaskan kenapa sambutan seperti itu (terhadap pengungsi Ukraina) tidak diberikan kepada para korban konflik dari Asia yang cenderung dipandang rendah sebagai objek belas kasihan atau kecurigaan alih-alih individu yang terampil dan berbakat atas usahanya sendiri.”

Editor: Rio Apinino

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id