tirto.id - Eropa sangat bergantung pada gas Rusia. Setiap tahun sejak 2018, lebih dari 40 persen gas yang dipakai masyarakat Benua Biru berasal dari Siberia barat, dikirim lewat pipa-pipa sepanjang ribuan kilometer.

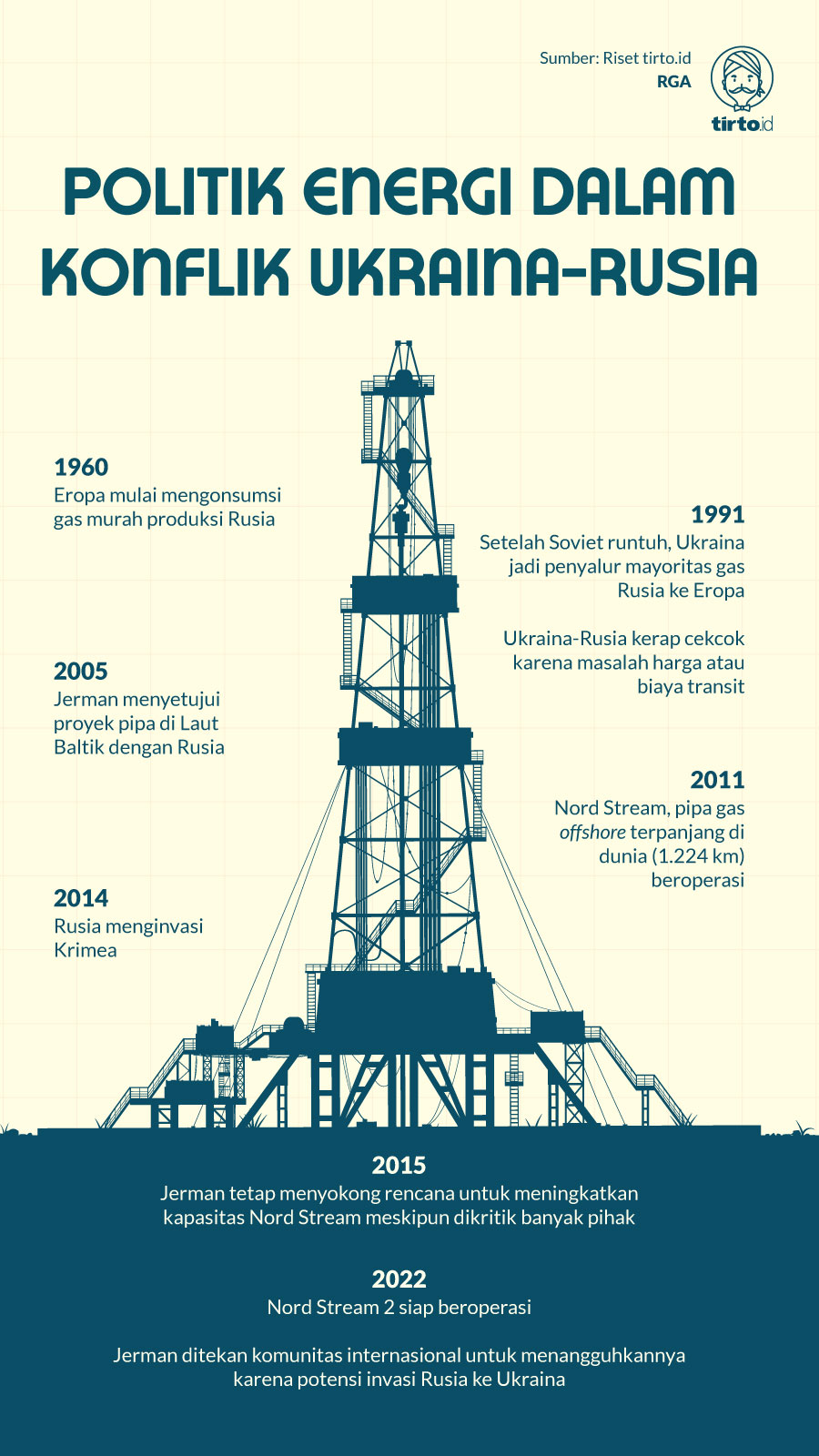

Pada 2015, Uni Eropa dan Rusia sepakat membangun pipa gas baru bernama Nord Stream 2 di Laut Baltik. Proyeknya dikerjakan oleh BUMN energi Rusia, Gazprom, namun sebagian biaya juga berasal dari perusahaan energi Belanda (Royal Dutch Shell), Jerman (Uniper, Wintershall), serta korporasi multinasional asal Prancis (ENGIE) dan Austria (OMV).

Nord Stream 2 ditempatkan di samping Nord Stream 1, jaringan pipa yang sudah lebih dulu beroperasi mengirim gas dari barat laut Rusia menuju kota pelabuhan Greifswald di Jerman. Pipa yang masing-masing panjangnya bisa mencapai 1.200-an km ini disebut-sebut sebagai salah satu pipa gas offshore terpanjang di dunia.

Dengan adanya jaringan pipa kedua, kapasitas gas bisa ditingkatkan dua kali lipat sampai 110 miliar meter kubik.

Alat Geopolitik

Namun pipa gas bukan sekadar perkara bisnis. Nord Stream 2, proyek senilai 10 miliar euro (sekitar Rp160 triliun), juga penuh kontroversi terkait hal-hal politis.

Kesepakatan untuk membangunnya terjadi tak lama setelah Rusia dianggap melanggar hukum internasional karena menganeksasi semenanjung di selatan Ukraina, Krimea, pada 2014, serta menyokong grup-grup separatis di Donbas.

Ketika pipa gas dinyatakan siap beroperasi pada akhir 2021, pada saat yang sama ketegangan antara Rusia dan Ukraina merangkak menuju puncak. Rusia disinyalir bakal menginvasi Ukraina. Sampai sekarang, seratus ribu tentara Moskow masih menyemut di dekat perbatasan timur Ukraina dan sejumlah besar lain ditempatkan di Belarusia dengan alasan sekadar latihan militer bersama.

Resolusi untuk meredam konflik belum jua terwujud meski serangkaian negosiasi antara Rusia dengan perwakilan pemerintah Amerika Serikat dan aliansi pertahanan North Atlantic Treaty Organization (NATO) telah berlangsung. NATO menolak tuntutan Rusia untuk mengurangi angkatan perang di timur Eropa dan membatalkan rencana mengangkat Ukraina jadi anggota.

Karena potensi invasi Rusia dianggap semakin besar dan Ukraina lebih dekat dengan Barat, pemerintah AS—yang selalu merasa sebagai polisi dunia—bereaksi. Administrasi Joe Biden membekali pasukan Ukraina persenjataan senilai 200 juta dolar AS (hampir Rp3 triliun). Pentagon bahkan sudah mempersiapkan sampai 8.500 tentara yang bisa dikerahkan kapan saja ke Eropa Timur dan kawasan Baltik untuk memperkuat pasukan multinasional NATO.

Beberapa anggota NATO seperti Estonia, Latvia, Lithuania, dan Inggris pun sudah lebih dulu dapat restu dari AS untuk menyokong Ukraina dengan senjata buatan Paman Sam.

Di tengah ingar bingar inilah proyek Nord Stream—yang pertama kali dicetuskan pada 2005—dianggap seperti kartu truf yang berpotensi mengubah situasi. Sejumlah pihak menganggap Nord Stream tak lebih sebagai alat Rusia untuk memperkuat daya tawar geopolitik mereka. Pipa ini bisa dipakai untuk menampar Eropa sekaligus menyiksa Ukraina.

Jika tuntutan Kremlin terkait Ukraina tidak dituruti dan operasional Nord Stream 2 serta jaringan pipa gas lain ditangguhkan, bukan tidak mungkin Eropa bakal diguncang krisis energi dan kenaikan harga bahan bakar, terutama Jerman yang porsi impor gas terbesarnya datang dari Rusia (32 persen pada 2021). Gas jugalah yang menghangatkan separuh dari 41,5 juta rumah tangga Jerman dan menyokong industri manufaktur di sana.

Sebaliknya, apabila pipa baru ini dioperasikan, Ukraina berpotensi kehilangan pemasukan dari tarif transit gas sebesar 2-3 miliar dolar AS atau sampai Rp40 triliun per tahun (sekitar 3 persen dari Produk Domestik Bruto).

Selama ini Rusia memanfaatkan jaringan pipa yang menembus kota-kota di Ukraina. Dengan aktifnya jalur Nord Stream 2, sangat mungkin volume gas melalui pipa-pipa itu dikurangi atau bahkan dihentikan total. Akibatnya bisa memiskinkan Ukraina, yang juga fakir sumber energi.

Ukraina memang punya pertambangan batu bara dan industri besi yang produktif di Donbas. Namun sejak daerah tersebut jatuh ke tangan separatis pro-Rusia, semuanya jadi dikuasai oleh korporat Rusia.

Yuri Vitrenko dari BUMN energi Ukraina, Naftogaz, berpendapat proyek pipa gas terbaru juga bisa mengancam “keamanan nasional” negaranya. Menurutnya, selama masih ada gas mengalir lewat pipa-pipa di Ukraina, bakal lebih sulit bagi pihak Rusia untuk menyulut perang. Jika peran pipa-pipa Ukraina digantikan Nord Stream 2, mereka merasa tidak punya daya tawar cukup untuk menghalau agresi Rusia.

Atas semua potensi tersebut, pemimpin European People’s Party di Parlemen Eropa, Donald Tusk, menuding Nord Stream 2 tak lebih sebagai “kesalahan terbesar” Angela Merkel. Proyek ini memang mendapat dukungan penuh dari pemerintah Jerman. Elite Jerman sejak era Kanselir Gerhard Schröder (1998-2005) sampai Angela Merkel (2005-21) berusaha membingkai Nord Stream sebagai kerja sama bisnis murni: semata untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Karena itu mereka berupaya menjauhnya proyek dari segala kegaduhan dan kepentingan politik.

Desember silam, kanselir baru Jerman, Olaf Scholz, menggaungkan ucapan pendahulunya, bahwa pipa gas tersebut adalah “proyek sektor swasta” yang sulit diutak-atik lagi. Meskipun begitu, ia berminat untuk mendiskusikan pembatalannya apabila Rusia nekat menginvasi Ukraina.

Meski sampai sekarang Nord Stream 2 belum beroperasi, perdebatan yang mengiringinya sudah berhasil mewujudkan salah satu cita-cita geopolitik Kremlin, yakni memicu perpecahan, baik di dalam elite politik Jerman dan Eropa, Eropa-AS, sampai pemerintah AS.

Koalisi warna-warni pemerintah baru Jerman punya pandangan berbeda-beda dalam menyikapi Nord Stream 2. Partai Sosial Demokrat (SPD), misalnya, cenderung kukuh mendorong Nord Stream 2 segera jalan. Sementara Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dari Partai Hijau keberatan karena pipa gas terbaru belum memenuhi syarat energi berstandar Eropa.

Ada pula Christian Lindner yang sekarang menjabat Menteri Keuangan sekaligus pemimpin kubu propasar, Partai Demokratik Bebas. Ia ingin Jerman terus menjalin kerja sama dagang dengan Rusia karena masih perlu pasokan gasnya dalam jangka panjang, meskipun tidak menampik bahwa keamanan negara di timur Eropa dan menghargai hukum internasional “lebih penting.”

Keretakan juga tampak di Uni Eropa. Prancis meminta Jerman meninggalkan proyek tersebut sebagai bentuk hukuman untuk rezim represif Rusia yang menindas tokoh oposisi Alexei Navalny. Ada pula pemerintahan sayap kanan Polandia yang menganggap proyek Nord Stream 2 tak lebih dari permainan Kremlin yang dapat “mengubah struktur kekuatan di Eropa timur dan tengah terkait keamanan energi” serta memperkuat dominasi BUMN Gazprom di kawasan Eropa.

Kritik turut disuarakan elite politik Washington, dari George W. Bush, Barack Obama, sampai Donald Trump. Mereka khawatir ketergantungan tinggi Jerman terhadap gas Rusia dapat memperkuat pengaruh Negeri Beruang Merah di Eropa.

Kendati demikian, AS masih belum menjatuhkan sanksi langsung terhadap perusahaan utama di balik Nord Stream 2 dan jajaran eksekutifnya. Pertengahan Januari silam Kongres AS membatalkan RUU untuk menjatuhkan sanksi terhadap mereka. RUU yang diajukan senator Republikan Ted Cruz ini ditentang oleh kubu Demokrat karena khawatir bisa berdampak pada rusaknya relasi Jerman-AS.

“Moskow sudah mendapatkan apa yang didambakannya,” ujar Stefan Meister dari German Council on Foreign Relations, dikutip dari Vox. “Meskipun belum diaktifkan, proyek ini sudah bekerja cukup baik karena telah memecah belah relasi AS-Eropa-Jerman… Apa lagi yang diinginkan Moskow? [Proyek pipa gas] ini sudah jadi cerita sukses besar.

Relasi yang Sulit Diputus?

Eropa memang tergantung pada pasokan gas Rusia, tapi perlu dicatat pula ekonomi Rusia sebenarnya tidak bisa lepas dari Uni Eropa. Eropa merupakan rekan dagang utama sekaligus investor terbesar mereka. Tentu bukan perkara mudah untuk menghapus relasi yang sudah dibangun sedari lama ini.

Dalam buku The Bridge: Natural Gas in a Redivided Europe (2020), Thane Gustafson mencatat kesepakatan pipa gas paling awal antara Eropa dengan Uni Soviet dilakukan oleh Austria pada dekade 1960-an, persis di tengah kecamuk Perang Dingin. Sampai 1980-an, kerja sama di sektor energi antara Eropa-Soviet berlangsung di balik panas-dingin relasi diplomatik tersebut.

Hubungan ini dapat bertahan karena tuntutan energi yang tinggi dari Eropa, melimpahnya gas alam Siberia, dan sokongan kontrak-kontrak berusia tua—bisa sampai 20-30 tahun lebih—oleh kalangan profesional Klub Gas yang sudah “mengutamakan bisnis di atas ideologi.”

Setelah Blok Timur runtuh, pengelolaan pipa gas jatuh ke tangan negara-negara eks-Soviet yang baru merdeka, dan Ukraina jadi bintangnya. Dilansir dari tulisan Chi-Kong Chyong di European Council on Foreign Relations, sepanjang 1991 sampai 2000, negara yang lanskap elite politiknya didominasi pengusaha kaya raya ini telah menyalurkan 93 persen gas Rusia ke Eropa.

Seiring itu, muncul berbagai masalah dengan Rusia terkait penentuan harga atau biaya transit gas. Rusia berusaha mengurangi gesekan tersebut dengan mendiversifikasi jaringan pipa. Tahun 1994, mereka mulai membangun pipa dari Yamal, Siberia, yang membelah Belarusia dan Polandia menuju Jerman. Kemudian Nord Stream 1 yang mulai beroperasi pada 2011.

Pembangunan pipa-pipa alternatif ini berdampak pada penurunan volume gas yang diboyong ke Eropa lewat Ukraina, yakni jadi sebesar 49 persen sampai Januari 2014.

Dengan semakin beragamnya pipa gas yang menghubungkan Rusia dan Eropa, termasuk proyek terbaru Nord Stream 2, kebutuhan masyarakat Eropa akan gas Rusia diprediksi terus ada sampai beberapa waktu ke depan. Setidaknya itulah yang diyakini oleh Gustafson dalam buku The Bridge.

Gustafson tidak menampik bahwa energi terbarukan dari tenaga angin dan panas matahari mulai jadi primadona dan diprediksi bakal memenuhi separuh dari kebutuhan sektor energi Eropa pada pertengahan abad ke-21. Kendati demikian, tanpa sokongan teknologi canggih untuk menyimpan daya (yang tergantung pada keberadaan panas matahari dan angin), kebutuhan Eropa akan gas dari Rusia di masa mendatang diperkirakan akan konstan seperti hari ini.

Selain Gustafson, optimisme juga ditekankan oleh Andrew Cottey dalam studi berjudul “The West, Russia and European security: Still the long peace?” (2021). Cottey optimistis ketergantungan energi Eropa pada Rusia—dan ketergantungan Rusia pada perdagangan dengan Eropa—bisa menjamin keberlangsungan perdamaian di kawasan Eropa, terlepas eskalasi di perbatasan Ukraina-Rusia sejak tahun lalu. Potensi kerusakan ekonomi bisa jadi semacam “significant restraining factor” yang mampu mencegah terjadinya letusan konflik bersenjata antara pasukan Rusia dan NATO.

Cottey juga mencontohkan bagaimana krisis-krisis terdahulu—Bosnia-Herzegovina (1994–1995), Kosovo (1999), Georgia (2008), Ukraina (sejak 2014), Suriah (sejak 2015)—tidak berakhir pada bentrokan langsung antara Rusia dan negara-negara besar Eropa dan Amerika Utara. Menurut Cottey, dalam krisis-krisis di atas, kedua belah pihak sudah berusaha menahan diri dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menghindari pecahnya konflik secara langsung.

Tidak menutup kemungkinan sikap tersebut terulang dalam konteks krisis di perbatasan Ukraina-Rusia.

Editor: Rio Apinino