tirto.id - “Bagiku, Greta lucu di film apa saja,” ujar seorang kawan suatu kali sehabis menyaksikan Mistress America, film yang dibintangi Greta Gerwig pada 2015. Mungkin yang ia maksud bukan lucu hingga membuat penonton terbahak-bahak, melainkan semangat, spontanitas, dan sifat pemberontak yang dibawa Greta lewat karakter Brooke. Lewat Mistress America, Greta ingin menyampaikan pada penonton bagaimana kehidupan perempuan muda New York, mereka yang ingin menghabiskan masa mudanya tanpa khawatir akan hari esok.

Mistress America disutradarai oleh Noah Baumbach, kolaborator sekaligus pasangan hidup Greta. Dari sana saya mulai mengikuti film-film yang ditulis atau diproduksi oleh duet Greta-Noah, seperti Greenberg (2010) dan Frances Ha (2012). Kedua film itu memberikan kesan bahwa segala kenestapaan, disfungsionalitas, dan perpisahan adalah bagian paling pahit dalam hidup yang harus diterima. Cara paling baik menjalani kehidupan adalah dengan bersulang dan menertawakannya. Formula itulah yang hingga kini menjadi ciri khas film-film Greta.

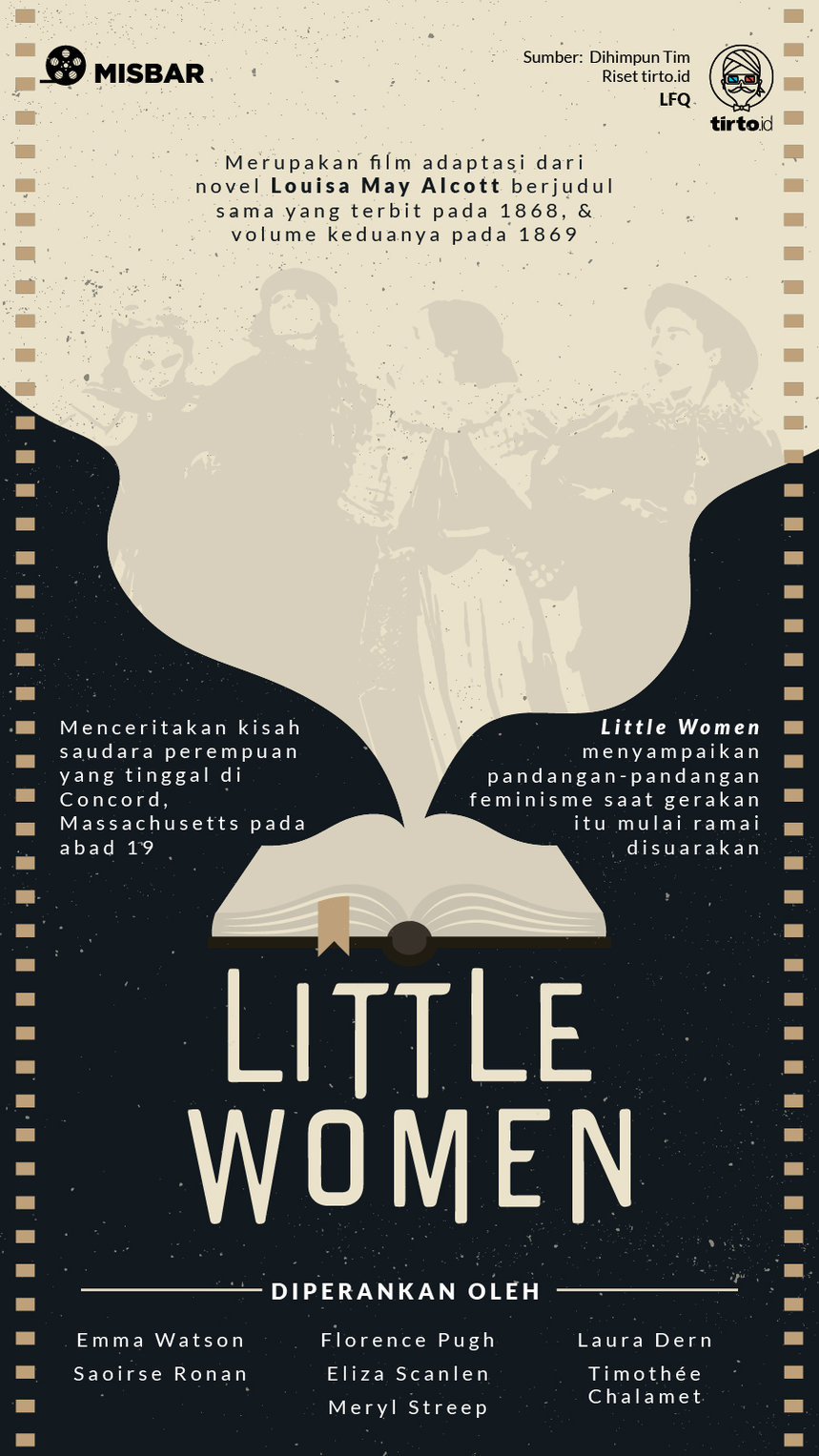

Kali ini Greta kembali menyampaikan perspektif yang lugas dan jujur tentang kehidupan perempuan dalam Little Women. Film coming of age tentang perempuan-perempuan keluarga Marches pada abad 19 ini diadaptasi dari novel Louisa May Alcott yang berjudul sama. Lewat Little Women, Greta ingin menyampaikan beragam pandangan perempuan yang hidup di bawah atap yang sama.

Ada Meg (Emma Watson) si kakak tertua bijaksana yang hobi teater. Kemudian ada Jo (Saoirse Ronan), si tomboy yang energetik dan pemberontak di antara saudara-saudara perempuannya. Menurut Tomris Laffly dalam kritiknya di Rogerebert.com, Jo adalah representasi karakter Alcott sendiri. Lalu ada Amy (Florence Pugh) saudara yang paling nyeni, dan Beth (Eliza Scanlen) si pianis pemalu yang sakit-sakitan.

Keluarga Marches hidup di Concord, Massachusetts pada 1861. Waktu itu Amerika Serikat dilanda Perang Sipil. Ayah mereka ikut diperbantukan dalam perang dan seisi rumah pun harus hidup sederhana. Pada zaman itu, kayu bakar, dan lampu minyak sulit didapat. Tak heran mereka hanya hidup dengan lilin di malam hari. Meski hidup demikian sederhana, kehidupan anak-anak keluarga Marches saling mengisi satu sama lain. Mereka berbagi tugas di dapur, saling menyiapkan kebutuhan kakak perempuan yang akan pergi ke pesta dansa, mengisi waktu dengan merajut, dan membantu keluarga lain yang lebih miskin.

Sebagai karya yang ditulis pada awal gerakan perempuan abad ke-19, Meg adalah karakter yang menolak tradisi di mana perempuan miskin harus menikahi pria kaya untuk menyelamatkan keluarga dari jurang kemiskinan. Ia memilih untuk menikah karena cinta dan membangun keluarga dengan John Brooke, tutor bahasa Latin yang bokek.

Tokoh Jo juga bisa disebut feminis, meski waktu itu boleh jadi ia tak sadar bahwa tindakan-tindakannya mencerminkan emansipasi perempuan. Misalnya ketika Jo kukuh menolak mengakhiri novelnya antara dua pilihan; perempuan harus menikah atau meninggal di ujung cerita. Meski karya seperti itu sangat menjual pada zaman itu.

Karakter Jo yang keras kepala ini mengingatkan saya pada Christine McPherson, karakter yang juga diperankan Saoirse Ronan di Lady Bird, dan tentu saja ditulis dan diarahkan oleh Greta dan menjadi debutnya di bangku sutradara. Sebagaimana Jo, Lady Bird juga digambarkan Greta sebagai karakter pemberontak. Ia tak sungkan mendebat, memarahi, dan bertengkar dengan ibunya. Karakter Jo memang tak seekstrem itu, namun kebandelannya ditunjukkan lewat usaha Jo membawa kabur Meg dari pernikahannya. Ia yakin bahwa perempuan tak selalu harus mengakhiri mimpinya di altar.

Saoirse memang bandel, tapi jangan lupakan Florence Pugh yang berperan sebagai Amy. Lihat bagaimana apiknya Greta menyisipkan pesan-pesan feminisme lewat tokoh tersebut. “Ketika aku menikahi seorang pria, hartaku menjadi miliknya. Dan ketika kami punya anak, anak tersebut miliknya, dan menjadi propertinya. Jadi jangan katakan pernikahan bukan transaksi ekonomi.” Florence dengan datar dan pahit menyampaikan kenyataan itu kepada Laurie, pria yang dicintainya tapi bertepuk sebelah tangan. Kita semua tentu paham bagaimana Florence menampakkan wajah yang tegar namun pedih lewat film yang belum lama ini membesarkan namanya, Midsommar.

Memang bukan kali pertama novel karya Alcott ini diadaptasi jadi dalam bentuk film, seri televisi, opera, atau teater. Sudah ada tujuh film yang diaptasi dari novel Little Women. Pertama pada 1917 lewat film tanpa suara oleh Alexander Butler, yang disusul oleh Harley Knoles setahun kemudian masih dalam bentuk tanpa suara. Selanjutnya, adaptasi pertama dengan suara oleh George Cukor.

Little Women sebagai film berwarna muncul pada 1949 dan diarahkan oleh Mervyn LeRoy. Kemudian, ada adaptasi 1994 yang diperankan oleh Winona Ryder, Trini Alvarado, Samantha Mathis, Kirsten Dunst, dan Claire Danes. Adaptasi Armstrong berhasil mendapat tiga nominasi Academy Awards, yakni Aktris Terbaik, Rancangan Kostum terbaik, dan Musik Latar Terbaik.

Sebelum adaptasi Greta, Little Women juga dirilis pada 2018 sebagai peringatan 150 tahun novel tersebut. Adaptasi ini diarahkan oleh Clare Niederpruem.

Meski telah berkali-kali diadaptasi, bukan berarti adaptasi versi Greta jadi tidak menarik untuk disaksikan. Pada dasarnya, Little Women adalah cerita yang selalu menarik untuk dikisahkan. Namun Greta tak berhenti disana, ia mengisahkan film ini secara non-linear; mengombinasikan kilas balik dan keadaan masa kini dalam corak warna-warna yang berbeda. Perpaduan ingatan dan nostalgia ini juga dibungkus rapi lewat cara bertutur Greta yang kalem dan apa adanya, seperti yang ia sampaikan di Lady Bird.

================

Koreksi: versi awal tulisan ini menyebut Winona Rider sebagai pemenang Academy Awards untuk kategori Aktris Terbaik.

Editor: Windu Jusuf