tirto.id - Sumur berkedalaman sepuluh meter di belakang rumah Ruslan sudah bertahun-tahun ditudungi seng berlapis kayu. Galian yang ia buat pada akhir 2007 itu hanya sesekali dibuka oleh anaknya jika sedang iseng: membuang sampah atau melempar ikan kecil.

Semula sumur itu dipakai untuk menyuplai air bersih untuk kebutuhan harian keluarganya; dari mencuci, memasak, hingga mandi. Namun, lima tahun lalu, pemakaiannya dihentikan lantaran bikin keluarganya gatal-gatal dan terkena penyakit kulit. Kini dinding sumur itu dipenuhi lumut dan airnya menguarkan bau busuk.

Terpaksa, kata Ruslan, ia harus membeli air seharga Rp2.500 per jeriken, memuat 20 liter air. Dalam sehari, keluarganya menghabiskan sekitar Rp30-40 ribu untuk kebutuhan air bersih.

Ruslan adalah satu dari sekian juta warga Jakarta yang masih kesulitan mengakses air bersih. Rumahnya di perkampungan padat Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, belum terakses pipa jaringan PAM Jaya, perusahaan daerah air minum Jakarta. Padahal, sejak pengelolaan air bersih dilimpahkan dalam mekanisme swastanisasi pada 1997, pemerintah menargetkan cakupan pelayanan air bersih sebesar 98 persen pada 2023.

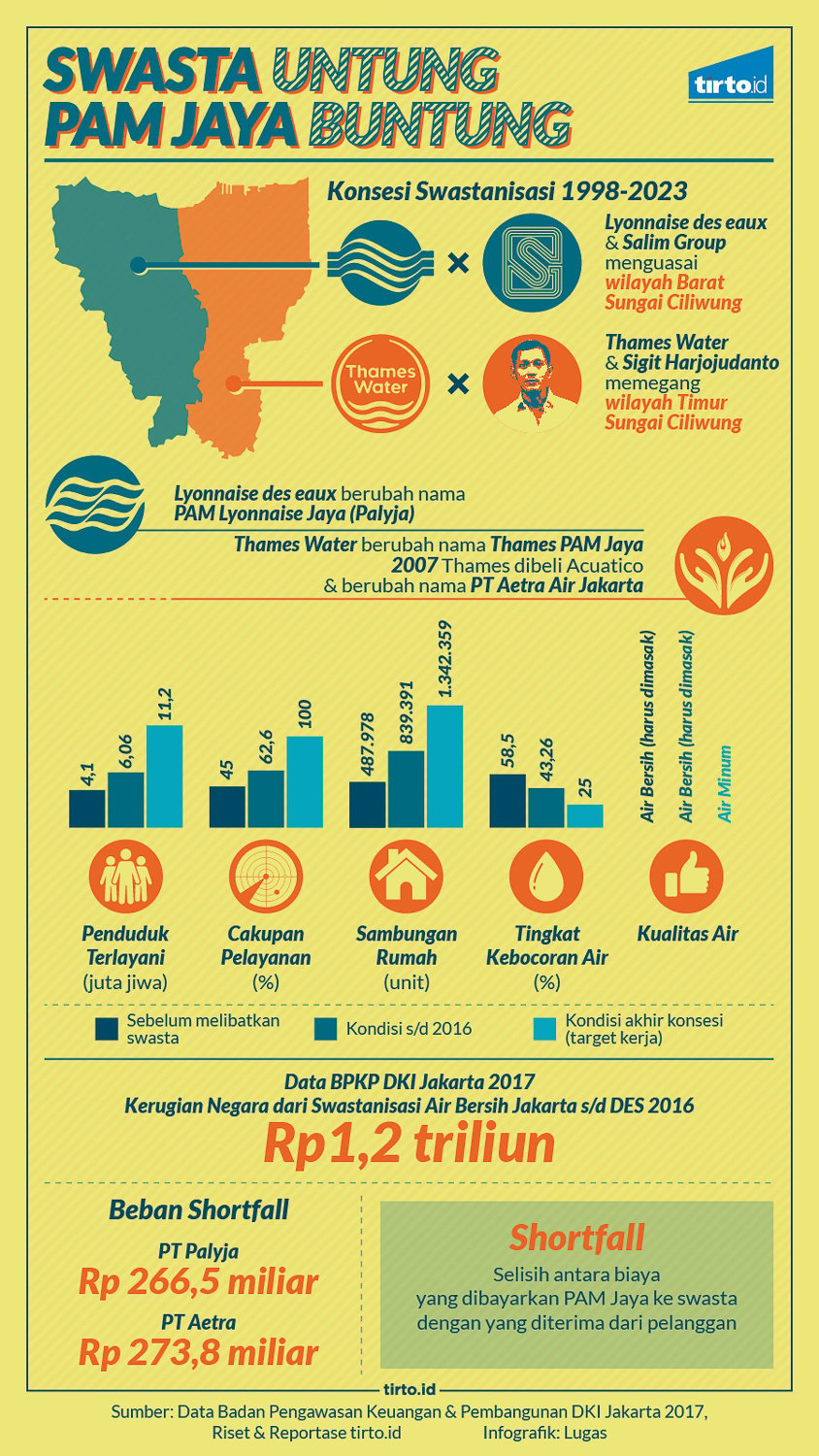

Data ketersediaan air bersih yang dirilis PAM Jaya pada akhir 2017 menyebut cakupan pelayanan baru mencapai 60 persen dari total jumlah penduduk di Jakarta. Artinya, selama 20 tahun lebih, penduduk yang terlayani hanya meningkat 15 persen dari kondisi sebelum swastanisasi.

Hitung-hitungan Amrta Institute, organisasi nirlaba yang fokus pada persoalan air tanah dan akses air bersih, menunjukkan angka yang lebih besar. Dari tahun 2000 hingga 2015, mereka mencatat layanan air permukaan PAM Jaya dan operatornya baru mampu memasok 331 juta meter kubik atau sekitar 35 persen dari total jumlah penduduk. Angka ini didapat dari total penjualan air PAM Jaya (dalam meter kubik) dikurangi total kebutuhan air di Jakarta selama periode tersebut.

Sisanya, sebanyak 65 persen, dipastikan mengambil air tanah karena sungai dan sumber air lain tak dapat dimanfaatkan langsung untuk menyuplai kebutuhan warga. Pengambilan air tanah secara berlebihan ini membuat Jakarta mengalami apa yang disebut “land subsidence” alias penurunan muka tanah paling cepat dibandingkan kota-kota lain di dunia.

Tapi persoalan air di Jakarta tak sebatas masalah akses dan keterjangkauan pipa air bersih, melainkan juga buruknya kualitas serta tarif air yang relatif mahal. Hal inilah yang membuat aduan konsumen ke customer PAM Jaya tak pernah berhenti.

Muhammad Reza Sahib, koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (Kruha), menyebut karut-marut itu terjadi sejak dua perusahaan swasta, Thames Water dan Lyonnaise des eaux, dilibatkan ke dalam gelanggang pengelolaan air di Jakarta pada 1997. Konsesi pengelolaan air selama 25 tahun itu didapatkan dengan cara mengangkangi hukum ala kroni Soeharto.

“Perjanjian itu jelas-jelas melangkahi banyak ketentuan hukum. Karena itu di dalam gugatan warga (citizen law suite), Koalisi memasukkan poin-poin itu, yang salah satunya menyebut perjanjian kerja sama tidak didasari oleh persetujuan dari Gubernur Jakarta,” kata Reza.

Wajar tentu saja. Thames Water, yang sudah malang-melintang untuk urusan air di pelbagai negara, masuk lewat PT Kekarpola Airindo yang dikuasai Sigit Harjojudanto, anak kedua Soeharto. Sementara Lyonnaise des eaux bekerjasama dengan Salim Group, rekan lama bisnis keluarga Soeharto dan konglomerat terbesar di Indonesia saat itu.

Dua konsorsium itu mulai bekerja pada Februari 1998 sesuai kesepakatan kerja sama, dengan batas Sungai Ciliwung sebagai wilayah operasi: sebelah timur diberikan kepada Thames Water dan Sigit Harjojudanto, sementara sebelah barat diserahkan kepada Lyonnaise des eaux dan Salim Group.

Di luar kewajiban menyetor modal, dua perusahaan itu berhak mengurusi soal produksi, distribusi, sampai penagihan uang ke pelanggan. Setelah Soeharto lengser, dan kroni-kroninya diseret ke pengadilan, dua perusahaan itu terpaksa merundingkan ulang isi kesepakatan.

Pada Oktober 2001, perundingan alot itu akhirnya disepakati tanpa banyak pengubahan dan penambahan wewenang untuk PAM Jaya. Swasta tetap mengelola air baku, distribusi, hingga jaringan perpipaan, sementara PAM kebagian tugas menarik tagihan. Bertahun-tahun setelahnya, kesepakatan itu tak pernah lagi dibawa ke meja perundingan dan mengalami pengubahan.

Perkara yang mengalami pengubahan justru komposisi kepemilikan saham dan nama dua konsorsium tersebut. Thames Water berubah nama menjadi PT Thames PAM Jaya dan lima persen sahamnya diakuisisi PT Terra Metta Phora. Sementara Lyonnaise des eaux berubah menjadi PT PAM Lyonnaise Jaya—disingkat Palyja—dibarengi masuknya PT Bangun Cipta Sarana sebagai pemegang saham minoritas. Pada 2007, setelah saham Thames diborong Acuatico LTD, nama perusahaan berganti menjadi PT Aetra Air Jakarta. [Lihal laporan terpisah mengenai peralihan kepemilikan bisnis air di Jakarta]

Melanggengkan Kerugian

Kuasa Hukum Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, Arif Maulana, mengatakan kontrak kerja sama pertama yang disepakati pada 1997 sebenarnya memberi peluang bagi pemerintah untuk memutus perjanjian dengan swasta. Di sana ditekankan lima tahun pertama adalah masa krusial untuk melihat efektivitas kerja sama tersebut.

Namun, pemerintah mendiamkan skema konsorsium yang mengurusi air bersih di Jakarta dan membiarkan kegagalan swastanisasi itu berlanjut.

Misalnya, konsorsium swasta harus bisa membangun 757.129 jaringan pipa dan menjual 342 juta meter kubik air dalam waktu lima tahun sejak kerja sama berjalan. Sebelum swastanisasi, PAM Jaya telah memiliki 428.764 sambungan air dan menjual 191 juta meter kubik air.

“Faktanya, hingga saat ini, cakupan air bahkan masih jauh dari capaian target tersebut,” kata Arif.

Presiden Direktur Palyja, Robert Rerimassie mengakui perusahaannya belum mampu mencakupi kebutuhan air di wilayah utara dan barat Jakarta secara keseluruhan. Namun, katanya, hal itu bukan karena Palyja tak punya biaya untuk menambah jaringan perpipaan, melainkan kurangnya pasokan air baku yang akan dialirkan ke pelanggan.

“Makanya sekarang kami sedang merencanakan penambahan debit dari SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Jatiluhur yang rencananya dibangun tahun ini,” kata Rerimassie saat ditemui reporter Tirto di kawasan bisnis Sudirman.

Jika pasokan air belum mencukupi, sementara permintaan pelanggan sangat besar, dikhawatirkan pelayanan yang diberikan justru tidak optimal. Apalagi wilayah utara dan sebagian barat memang kawasan yang kerap terganggu pasokan air. Penyebabnya, dua wilayah itu berada jauh dari instalasi pengolahan air serta ketersediaan pasokan air baku yang kurang stabil.

Selain masalah cakupan air, perjanjian kerja sama itu sebenarnya juga mewajibkan swasta untuk menekan tingkat kebocoran air (non revenue water) dari 57 persen ke angka 35 persen. Kebocoran itu antara lain disebabkan oleh kerusakan pada jaringan pipa transmisi dan distribusi (karena sudah tua), meteran rusak, dan pencurian. Jika dalam kurun lima tahun hal itu berhasil dibereskan, kontrak bisa dilanjutkan tetapi perkara kebocoran atau tak tertagih tetap harus ditekan hingga 25 persen pada 2023.

Ironisnya, berdasarkan laporan PAM Jaya, tingkat kebocoran air hingga saat ini masih tercatat pada angka 43,5 persen. Artinya, selama 20 tahun lebih, kebocoran air hanya bisa diturunkan sekitar 15 persen. Akibatnya, PAM Jaya harus merogoh kas perusahaan untuk menutupi selisih antara biaya yang dibayarkan PAM ke swasta dengan yang diterima dari pelanggan. Dalam perjanjian kerja sama, hal itu disebut shortfall. Dengan cara semacam ini, kerugian besar yang harus ditanggung PAM Jaya sudah bisa diramalkan.

Maurits Napitupulu, mantan direktur PAM Jaya, sempat mengatakan skema tersebut akan merugikan PAM Jaya sebesar Rp18,2 triliun pada akhir masa konsesi. Meski hitung-hitungan itu meleset, tapi beban kerugian yang harus ditanggung PAM toh tetap besar.

Berdasarkan temuan auditor BPK pada akhir tahun 2016, akumulasi kerugian yang ditanggung PAM Jaya sejak kontrak kerja sama mencapai Rp1,2 triliun. Hasil audit itu menyebutkan PAM Jaya harus membayar kewajiban shortfall kepada Palyja dan Aetra masing-masing sebesar Rp266,5 miliar dan Rp273,8 miliar.

Meski ada cara yang bisa digunakan PAM Jaya untuk mengurangi beban shortfall yang setiap tahun nilainya ratusan miliar, dengan menaikkan tarif pelanggan, tetapi langkah itu tidaklah populer dan harus melewati proses politik dengan parlemen.

Berdasarkan laporan evaluasi Badan Pengawas PAM Jaya sepanjang 2017, harga rata-rata air di Jakarta saat ini sebesar Rp7.800 per meter kubik. Jika dibandingkan dari harga air bersih di kota-kota lain di Indonesia, tarif itu jelas terlalu mahal dan tak sebanding pelayanan.

Kota Surabaya, dengan cakupan pelanggan mencapai 87 persen, dapat menekan tarif air hingga Rp2.800 per meter kubik. Di Palembang, tarif air bersih pada kisaran Rp3.800 dengan cakupan pelayanan sebesar 93 persen. Banjarmasin, kota yang hampir setiap penduduknya terlayani air bersih atau tercakup 98 persen, hanya menjual air kepada masyarkat seharga Rp4.120.

“Kenaikan tarif harus mendapat persetujuan dari dewan dan pasti akan berdampak langsung kepada ekonomi pelanggan,” ujar Haryo Tienmar, Ketua Badan Pengawas PAM Jaya.

Penulis: Hendra Friana

Editor: Fahri Salam