tirto.id - Pemilihan presiden Indonesia 2019 berada dalam paradoks janggal. Di satu sisi, platform kebijakan kedua kandidat presiden nyaris tak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Alih-alih mengkritik Presiden Joko Widodo, kampanye kandidat oposisi Prabowo Subianto relatif pasif dan malu-malu.

Sebagian besar orang Indonesia menganggap debat pilpres di televisi membosankan. Wartawan lokal dan asing pun mengklaim tak ada hal menarik selama kampanye berlangsung. Kandidat presiden dan wakil presiden tidak menawarkan perdebatan yang jelas terkait arah masa depan negara ini. Materi kampanye yang paling menonjol sejauh ini justru berupa akun "palsu" yang mendorong warga untuk golput, yang muncul karena opsi kandidat yang kini bertarung hampir identik.

Di sisi lain, banyak orang Indonesia menggambarkan iklim politik hari ini sebagai polarisasi. Cawapres Sandiaga Uno baru-baru ini menyatakan "Kita perlu menyatukan negara ... terpecah belahnya bangsa ini semoga dapat diperbaiki setelah pemilu".

Komisi Pemilihan Umum (KPU) misalnya merencanakan membentuk "Komite Damai" untuk debat ketiga di televisi. Sebuah universitas mengundang saya untuk memberikan kuliah tamu tetapi meminta saya untuk tidak berbicara tentang pemilu karena dinilai sebagai "topik sensitif".

Seorang dosen mengatakan wacana politik saat ini "buruk untuk Indonesia dan tidak dapat dikendalikan", ketika mahasiswa "tidak boleh sepakat untuk tidak bersepakat”. Dalam sesi kuliah saya, seorang mahasiswa meminta saran tentang bagaimana Indonesia bisa “damai” di tengah situasi politik yang keruh.

Namun, apakah yang sebenarnya mendorong perbedaan kontras antara kampanye politik yang relatif menjemukan dan perasaan banyak orang yang resah terkait itu?

Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah mengamati bagaimana kehidupan online mengubah realitas offline.

Barangkali Indonesia tidak mengalami kampanye politik yang memecah belah, atau polarisasi, melainkan diskursus media sosial membuat masyarakat Indonesia merasakan potensi polarisasi lebih besar dibandingkan yang sebenarnya—dan politikus terus-terusan mengobarkan persepsi itu.

Warisan Pilpres 2014 dan Pilgub Jakarta 2017

Dua pemilihan di Indonesia sebelumnya (Pilpres 2014 dan Pilgub Jakarta 2017) bisa dimaknai sebagai polarisasi. Dalam dua peristiwa itu, diskursus media sosial mendorong perpecahan dalam masyarakat. Pada 2014, Jokowi dan Prabowo berkampanye dengan berapi-api. Kedua kandidat digambarkan sangat berbeda satu sama lain dalam pelbagai materi kampanye dan media massa.

Pendukung Jokowi memasang gambar bertuliskan “I stand on the right side” di halaman Facebook sebagai bentuk dukungan kepada Jokowi. Banyak yang melihat "sisi kanan/sisi yang benar" sebagai kepemimpinan meritokratis yang bebas korupsi, mengingat Jokowi berhasil bertransformasi dari wali kota menjadi gubernur Jakarta, lalu menjadi kandidat presiden—sesuatu yang berlawanan dengan Prabowo, mantan jenderal militer dan tokoh Orde Baru yang tak segan mempromosikan relasinya dengan keluarga Cendana sebagai jaminan mutu kepemimpinan.

Sayangnya, kampanye 2014 menyebabkan gesekan serius dalam banyak hubungan keluarga dan pernikahan masyarakat Indonesia.

Salah satu contoh yang menggambarkan polarisasi Pilpres 2014 adalah editorial The Jakarta Post, yang memuat tajuk editorial mendukung Jokowi dengan alasan "tidak ada yang disebut netralitas ketika taruhannya terlalu tinggi... Jarang sekali satu pemilu hanya menawarkan pilihan yang terlampau definitif”.

The Jakarta Post berpendapat Jokowi "bertekad untuk menolak kolusi antara kekuasaan dan bisnis", sementara Prabowo "berkubang dalam politik transaksional gaya Orde Baru yang mengkhianati semangat reformasi".

Banyak aktivis hak asasi manusia melihat kemenangan Jokowi atas Prabowo sebagai kemenangan demokrasi atas otoritarianisme. Jokowi mungkin telah mengecewakan para aktivis (dan banyak lainnya) selama masa jabatan pertamanya, tetapi pesan-pesan kampanye berbau polarisasi sebetulnya sudah terdeteksi sejak 2014.

Fenomena polarisasi politik tak bisa lagi dibantah pada Pilgub DKI Jakarta 2017 yang sukses mengusung Islam sebagai fokus kampanye dan merehabilitasi istilah “pribumi”.

Media digital pun menjelma ruang yang kian penting bagi orang Indonesia untuk berdebat dan membahas isu-isu ini, dari percakapan pribadi di WhatsApp hingga diskusi terbuka di Facebook dan Twitter. Peneliti media Merlyna Lim menyebut diskursus media sosial seputar Pilgub DKI Jakarta 2017 sebagai unjuk "kebebasan untuk membenci".

Ditambah kemunculan berita-berita bohong, “kampanye hitam", “pasukan nasi bungkus” atau "buzzer", politisi Indonesia, partai politik dan organisasi pendukungnya telah membangun diskursus yang sangat agresif di ruang publik digital. Kelas menengah Indonesia ingat betul atas dampak dari percekcokan yang membuat anggota keluarga atau kolega mereka keluar dari grup WhatsApp. Beberapa orang bahkan tidak dapat berbicara secara terbuka tentang siapa yang akan mereka pilih karena khawatir akan menimbulkan perpecahan di lingkungan seiman.

Dengan kata lain, masyarakat Indonesia telah melalui dua pemilihan pemicu polarisasi, yang menyuburkan debat-debat sengit nan emosional khususnya di media sosial. Tak heran jika beragam kalangan merasa waswas sekaligus jemu terhadap Pemilu 2019. Seperti yang pernah dikatakan Prabowo: “Demokrasi membuat kita capek”.

Namun, benarkah demokrasi Indonesia saat ini sedang tidur nyenyak sebelum kampanye betul-betul dimulai? Ataukah, demokrasi Indonesia tengah tidur sambil berjalan ke arah yang sama sekali berbeda?

Media Sosial dan Polarisasi pada 2019

Dalam Pilpres 2019, baik Prabowo maupun Jokowi jelas-jelas memiliki tim buzzer yang bertugas menciptakan wacana, menangkal—atau malah memproduksi—bahan “kampanye hitam” di dunia maya. Istilah-istilah perang seringkali digunakan untuk menggambarkan ruang publik digital dewasa ini.

Indonesia disebut-sebut mengalami masa ketika “serdadu online” dan “tentara siber” “dipersenjatai”. Tak heran bila sejumlah orang Indonesia menggambarkan situasi sekarang sebagai “darurat hoaks.” Jokowi pun menyinggung bahaya “propaganda Rusia”.

"Mereka tidak peduli apakah itu akan menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, mengganggu perdamaian, meresahkan publik,” kata Jokowi. Ia menggambarkan propaganda sebagai dorongan sistematis untuk "menyebarkan fitnah, dusta, dan tipu-tipu agar khalayak bingung”.

Bercermin pada beberapa kasus luar biasa, para pakar di Indonesia telah memperingatkan bahwa media sosial mudah memicu konflik karena tingkat literasi yang rendah. Menurut akademisi Indonesia Adi Prayitno, "Banyak orang Indonesia masih irasional dan cenderung emosional ketika berhadapan dengan pandangan politik yang berbeda," yang lantas membuat mereka berpikir politik adalah "jalan menuju surga atau pertarungan antara yang baik dan yang jahat”.

Lihat saja percakapan media sosial di Indonesia sehari-hari saat pendukung Jokowi dipanggil “cebong" dan pendukung Prabowo dijuluki "kampret".

Polarisasi media sosial di Indonesia akhirnya sering dibandingkan dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Orang asing biasanya langsung menilai kebanyakan orang Indonesia tak menyadari apa yang terjadi di dunia internasional. Namun, pemilu Amerika adalah pengecualian, setidaknya di kalangan elite.

Dalam pidatonya baru-baru ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan perpecahan politik disebabkan oleh maraknya berita bohong dan hoaks di media sosial. "Jika situasi ini berlanjut," katanya, "itu akan mengakhiri sistem multipartai dan akan membawa negara ini ke sistem dua partai seperti di Amerika Serikat."

AHY menambahkan sistem dua partai tidak cocok dengan latar belakang historis dan kemajemukan bangsa Indonesia. Wakil Kepala Kepolisian Nasional Ari Dono Sukmanto mengamini pendapat AHY, “[Pengaruh yang salah dari informasi yang salah] terjadi di Pilpres [2016] di Amerika Serikat. Mungkin ini juga bisa terjadi pada kita”.

Dalam wawancara pribadi, salah seorang juru kampanye di kubu Jokowi bercerita kepada saya tentang bagaimana pemilihan AS memberikan pelajaran penting untuk merespons “kampanye “hitam”:

“Michele Obama mengatakan, ‘When they go low, we go high’ [ketika kubu pembuat hoaks memakai taktik rendahan, kita harus bertahan dengan prinsip-prinsip moral kita]. Nyatanya, cara itu tak berhasil. Trump menang. Jadi, dalam kasus Indonesia, 'When they go low, we go lower."

Polarisasi Apa?

Terlepas dari semua kekhawatiran tentang perpecahan, disinformasi, dan berita bohong, temuan survei belum berubah. Jokowi masih memimpin dengan elektabilitas sekitar 57 persen, melampaui elektabilitas Prabowo pada angka 32 persen.

Artinya, apa pun yang telah diproduksi untuk meramaikan dunia maya atau media sosial, sejauh ini tidak mengubah temuan survei secara signifikan. Alih-alih menciptakan kondisi "darurat hoaks", sebagian besar orang yang sibuk memerangi satu sama lain adalah pasukan siber dari kedua kubu.

Sementara itu, anak muda Indonesia semakin menghindari diskursus politik yang kian meruncing, terutama di Twitter dan Facebook, sehingga beralih ke platform apolitis seperti Instagram.

“Fenomena golput yang digadang Nurhadi-Aldo muncul bukan karena masyarakat ingin kandidat yang lebih baik,” kata seorang kolega Indonesia. “Mereka tidak menginginkan pertarungan. Di media sosial, mereka lebih suka bercanda tentang politik ketimbang terlibat perdebatan politik serius.”

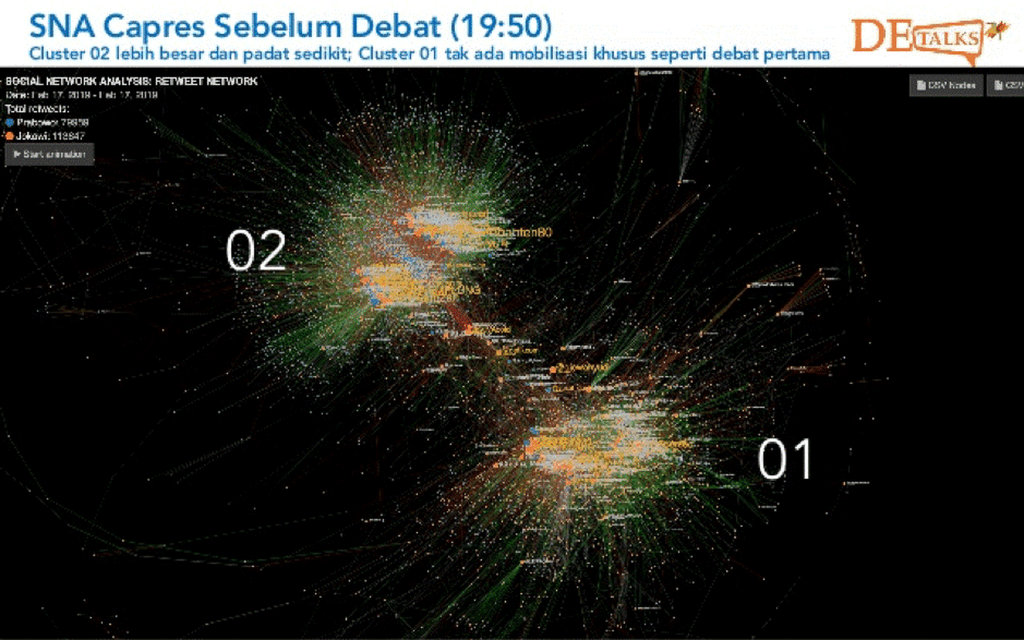

Berikut adalah paparan dari perusahaan analitis media sosial milik Ismail Fahmi, Drone Emprit, yang menunjukkan "polarisasi" pendukung yang terjadi di Twitter selama debat televisi kedua.

Kluster "01" mewakili pendukung Jokowi dan kluster "02" untuk Prabowo. Saya menafsirkan data ini sebagai petunjuk bahwa polarisasi wacana di ruang digital sebagian besar dibuat oleh tim buzzer partisan.

Ketimbang mengakui polarisasi tersebut, politikus Indonesia lebih suka membingkai percakapan partisan di media sosial sebagai efek pemilu dan sebagai cara orang Indonesia berpartisipasi dalam politik—walaupun pada kenyataannya kebanyakan orang Indonesia menganggap debat pilpres cenderung membosankan dan prosedural.

Dua Konservatisme

Atmosfer yang kental disinformasi dan pembelahan tentu memengaruhi bagaimana para elite dan warga awam di Indonesia berpikir tentang demokrasi. Persaingan langsung dan terbuka, ciri utama negara demokrasi mana pun, jelas menjadi masalah bagi banyak politikus Indonesia—bahkan bagi sebagian publik.

Terlepas dari pertandingan ulang antara dua kandidat presiden yang sama dari lima tahun lalu, tidak ada pertarungan ideologis yang jelas dalam Pilpres 2019. Kontestasi antara Jokowi sebagai demokrat versus Prabowo sebagai sosok Orde Baru pada Pilpres 2014 kini sudah tidak berlaku.

Jokowi bukan lagi figur demokrat reformis seperti yang dikemukakan Tom Power di New Mandala. Selain membangun konsensus, Jokowi semakin keras terhadap suara-suara penentangnya. Ia berhasil merangkul mayoritas partai politik di pihaknya, memperoleh dukungan mayoritas perusahaan media arus utama, termasuk mereka yang mengkritiknya di 2014, dan mengejar agenda yang lebih agresif untuk menindak para tokoh oposisi melalui UU ITE.

Lantas, apakah agama masih merupakan faktor polarisasi seperti pada Pilgub DKI Jakarta 2017?

Vedi Hadiz berargumen pasca-Pilgub DKI Jakarta 2017, Indonesia melihat kemunculan dua kontestasi di antara kekuatan konservatif, yaitu Islam konservatif yang diadopsi oleh Prabowo dan aliansi partai Islamisnya, dan konservatisme nasionalis yang didorong oleh Jokowi dan militer.

Namun, saya ragu masyarakat masih bisa membedakan Prabowo dan Jokowi berdasarkan jenis-jenis konservatisme tersebut. Seperti yang telah ditunjukkan Jokowi dengan menunjuk Ma’ruf Amin sebagai pasangannya pada pilpres kali ini (serta mempertimbangkan tindakan-tindakan politis Jokowi yang lain), pemerintahan Jokowi rupanya telah memilih konsensus untuk merekrut oposisi alih-alih melawannya.

Ridwan Kamil membuat pilihan serupa untuk wakil gubernur di Pilgub Jawa Barat. Ia menggambarkan proses ini kepada saya sebagai berikut: “Di Indonesia persepsi tentang politik selalu terbelah antara citra Islam dan citra nasionalis. Jadi, jika ada kombinasi dari dua elemen tersebut, publik akan menganggapnya seimbang. Orang-orang menganggap saya condong sebagai nasionalis, yang berarti saya harus menemukan wakil kandidat dengan citra yang lebih Islami.”

Sementara itu, orang-orang dari partai Gerindra yang saya temui secara pribadi mengatakan akan mengajak semua orang untuk bergabung dengan koalisi jika mereka menang. Tagar media sosial mereka yang paling populer #2019gantipresiden hanya menunjukkan kehampaan ideologi di kubu lawan.

Yang Raib dari Pemilu

Singkat kata, media sosial memang menciptakan suasana polarisasi artifisial, yang kemudian memberi alasan bagi politikus untuk menghindari debat serius tentang kebijakan atau ideologi.

Luka-luka pada Pemilu 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 barangkali telah membuat banyak politisi dan warga Indonesia cukup senang dengan pemilu yang stabil—bahkan membosankan—tatkala presiden yang berkuasa terpilih kembali dengan mudah. Namun, jika pertarungan wacana media sosial digunakan oleh politisi untuk melemahkan oposisi dan membatasi persaingan langsung, dampaknya takkan baik juga.

Pemilu 2019 tinggal menghitung hari dan mungkin saja kita akan meyaksikan pemilu dengan pertarungan yang ganas pada 2024. Namun, sejauh kampanye 2019 berlangsung, ada esensi yang hilang dari pemilu yang kita saksikan belakangan, yakni para capres yang menawarkan ideologi dan platform kebijakan yang berbeda dan jelas.

Disinformasi media sosial dan hoaks tampaknya telah membuat banyak politisi dan masyarakat Indonesia khawatir bahwa ancaman terbesar bagi demokrasi Indonesia adalah—ironisnya—kampanye pemilu yang berlangsung sengit.

---------------------------

Tulisan ini diterjemahkan oleh Levriana Yustriani dari "The polarisation paradox in Indonesia’s 2019 elections" yang dimuat di New Mandala pada 22 Maret 2019. Penerjemahan dan penerbitan di Tirto atas seizin penulis dan penerbit. Twitter: @RossTapsell

*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.