tirto.id -

Dalam beberapa hari ke depan, RUU ini akan dibahas dalam pembicaraan tingkat dua--pengambilan keputusan.

Seperti revisi UU KPK dan RKUHP, RUU ini juga sarat kontroversi dan karenanya tidak luput dari kritik. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan beberapa pasal di dalamnya rentan mengkriminalisasi masyarakat.

Salah satunya Pasal 91, yang berbunyi: "Setiap orang yang menghalangi petugas dan/atau aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang tanah miliknya atau orang suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun denda paling banyak Rp500 juta." (draf per 9 September 2019).

"RUU Pertanahan akan banyak memberikan legitimasi kepada aparat, petugas Kementerian ATR, dan polisi untuk mempidana masyarakat," ujar Dewi saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (20/9/2019) lalu.

Kriminalisasi akan terjadi ketika, misalnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran tanah tapi pada saat itu warga menolak tanahnya dilepaskan.

"Petani-petani yang berada di wilayah yang diklaim negara sebagai tanah negara atau hutan negara atau desa-desa atau sawah-sawah yang ada di dalam konsesi perkebunan atau kehutanan, akan kena pasal pemidanaan itu. Mengerikan."

Dewi juga menyoroti Pasal 95, yang bunyinya "setiap orang atau kelompok yang mengakibatkan sengketa lahan akan dipidana paling lama 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar."

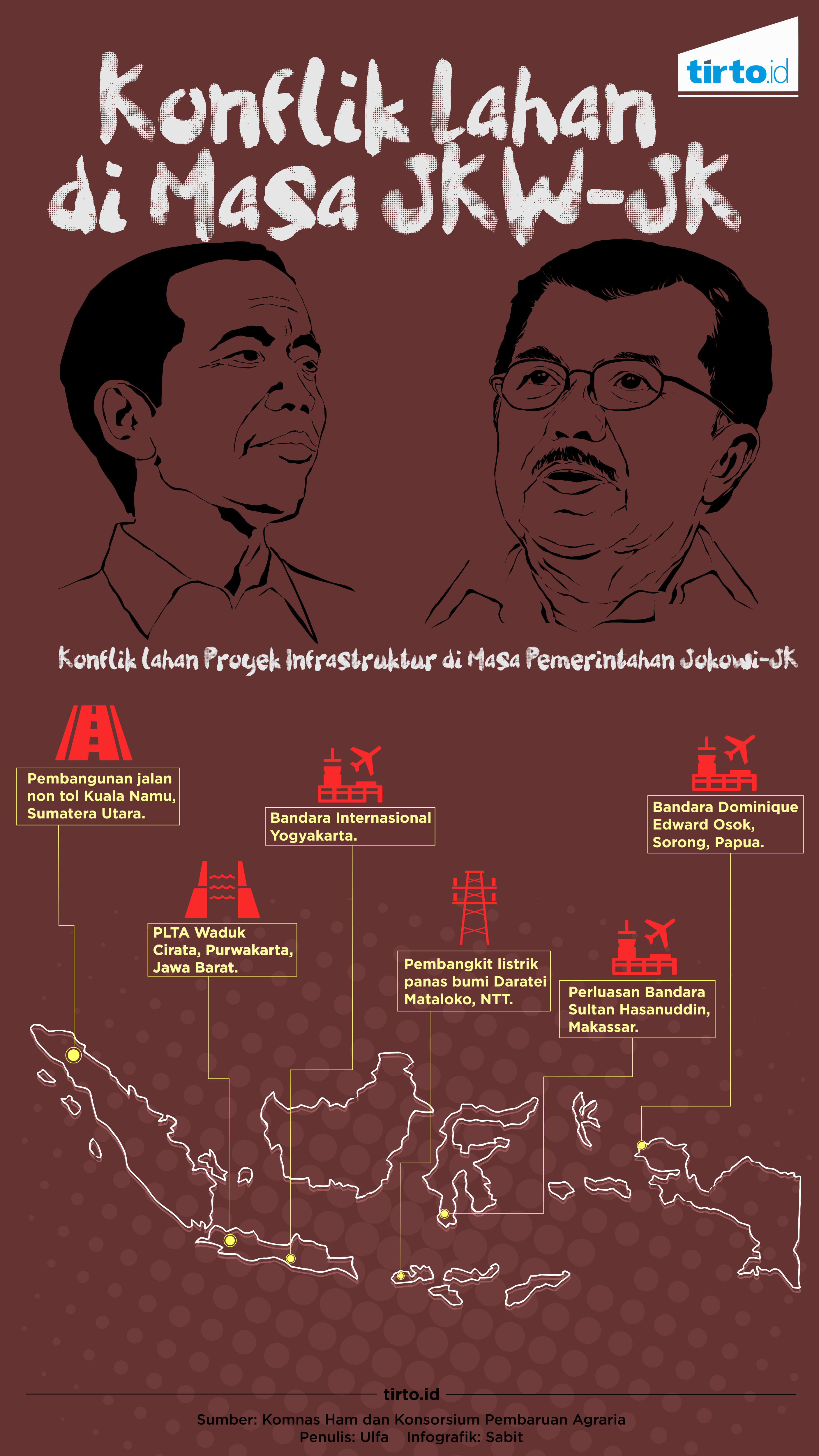

Ia mengambil contoh konflik agraria di Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat, yang terjadi lantaran pemerintah menyerobot lahan pertanian demi membangun Bandara Internasional Jawa Barat (BJIB). Belakangan, bandara itu sepi dan terus merugi karena dianggap salah perencanaan.

"Padahal, yang harusnya dijatuhkan sanksi berat adalah korporasi skala besar yang menguasai tanah dan berkonflik di atas tanah masyarakat," tegasnya.

Atas dasar itu Dewi mendesak RUU Pertanahan tak disahkan, setidaknya dalam masa sidang tahun ini.

Akan ada ribuan petani menolak RUU ini disahkan. Mereka akan berdemonstrasi di Gedung DPR RI pada 24 September 2019, bertepatan dengan Hari Tani Nasional.

"Pengesahan RUU ini berarti kado buruk untuk petani Indonesia. Petani justru dihadiahi UU yang tidak menjamin hak-hak mereka dan sekaligus mematikan UU Pokok Agraria warisan pendiri bangsa," tegas Dewi.

RUU Tanpa Orientasi

Ketua Pusat Studi Hukum Agraria (PSHA) Universitas Islam Indonesia, Mukmin Zakie, juga menyoroti hal serupa: bahwa beberapa pasal dalam RUU ini rentan mengkriminalisasi masyarakat dan aktivis agraria.

Lebih dari itu, ia menilai banyak poin-poin dalam RUU ini yang berbenturan dengan UU Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960.

"Banyak pasal yang diambil RUU ini yang juga diatur oleh UUPA," kata Mukmin, Ahad (22/9/2019).

Tapi, jika UUPA semangatnya adalah melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat atas tanah, maka Mukmin menilai RUU Pertanahan justru lebih banyak menguntungkan pemodal.

"Filosofi dasarnya apa? Liberalis atau kapitalis? Kalau UUPA jelas berdasarkan hukum adat, populis, sangat merakyat, dan membela kepentingan petani. Sekarang ini [UU Pertanahan] mau ke mana orientasinya?" tanyanya, retoris.

Ketentuan soal hukum adat yang tercantum dengan Pasal 5 UU Pokok Agraria, misalnya, malah dihapus dalam RUU Pertanahan. Pengakuan atas tanah adat juga hanya dibatasi untuk kawasan non-hutan.

"Enggak ada pasal yang menjelaskan bagaimana penyelesaian masalah masyarakat adat jika tanahnya diambil. Itu contoh. Ketika mereka [petani] mempertahankan [tanah] dengan LSM, eh, disebut penyebab konflik dan dikriminalisasi. Gimana logikanya?"

Mukmin menduga RUU Pertanahan sudah bermasalah sejak naskah akademik. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kecuali RUU APBN, Perppu, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perppu, semua RUU harus dilengkapi naskah akademik.

"Memang di dalam peraturan perundang-undangan enggak mesti naskah akademik [berasal] dari perguruan tinggi, tapi cukup meminta pendapat pakar. Takutnya mereka asal pilih [pakar] yang [jawabannya] sesuai keinginan mereka," pungkasnya.

Ditepis Panja

Ketua Panitia Kerja RUU Pertanahan dari Komisi II DPR RI, Herman Khaeron, menepis kritik Dewi dan Mukmin yang mengatakan ada pasal-pasal yang bertujuan mengkriminalisasi warga.

"Di mana potensi kriminalisasinya? Bunyinya memang digusur? Itu pasal untuk menyukseskan PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap," kata Herman saat dikonfirmasi reporter Tirto.

Ia bahkan meminta pihak-pihak yang mengkritik untuk "tidak mengembangkan ke hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pasal itu."

Namun ketika Tirto bertanya mengenai pasal 95 ayat 1, yang secara eksplisit memuat klausul "permufakatan jahat" dan rentan mengkriminalisasi warga memperjuangkan hak atas tanah, Herman tak bisa menjawab dengan jelas.

"Namanya saja sudah permufakatan jahat. Sudah jelas kan kata-kata jahat," katanya.

Ia juga menolak jika pasal "permufakatan jahat" itu bisa disematkan kepada LSM dan aktivis-aktivis agraria yang rutin mendampingi para warga yang menolak digusur.

"Saya tidak mengatakan itu," tandasnya, lewat pesan tertulis.

Penulis: Haris Prabowo

Editor: Hendra Friana