tirto.id - "Apaan sih ini, Ndie? Lauk tapi rasanya kok seperti manisan..." ujar seorang kawan asal Aceh saat kuajak makan siang gudeg.

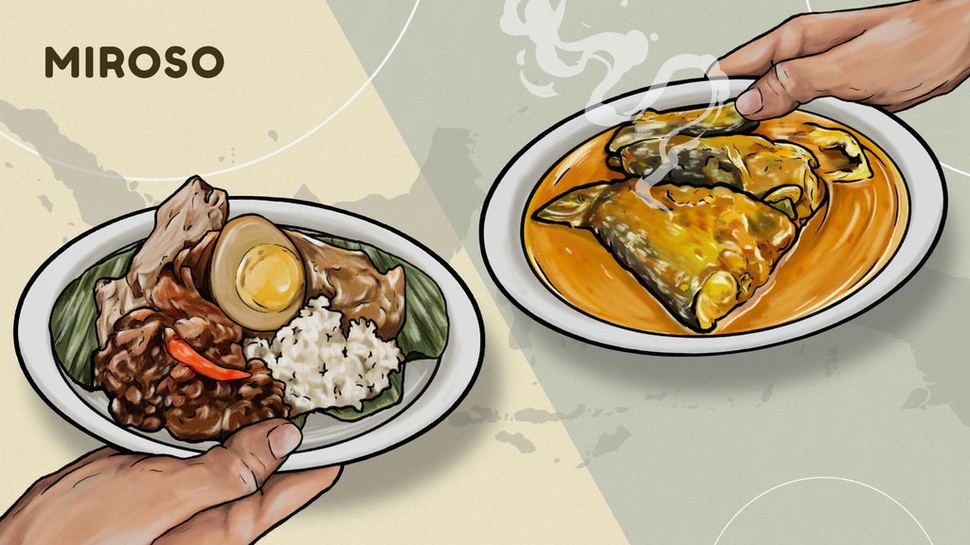

Itu adalah pengalaman pertama kalinya dia mencicip gudeg, dan tak mengherankan kalau dia terkejut dengan cita rasanya yang manis. Seperti banyak orang Sumatera lainnya, berkenalan dengan gudeg kerap menimbulkan reaksi yang hampir selalu tak jauh berbeda. Manisnya tetap akan mengagetkan, meski sebelumnya sudah diberi wanti-wanti. Sebenarnya, bagian dari sajian gudeg seperti telur, ayam, dan kreceknya masih mudah diterima. Tapi, rasa manis tahu dan gudeg gorinya ini yang seringkali tak tertahankan bagi yang tak biasa.

Bersentuhan dengan makanan dari daerah lain memang kerap memberikan kejutan ketika ekspektasi kita tak bersambut dengan kenyataan. Penyajian, bahan, aturan boleh dan tidak, sampai ke rasanya bisa membuat kita terkejut. Kadang sampai ke tahap culture shock. Di kota Yogyakarta, rasa gudeg kerap menjadi obyek dari culture shock ini.

Seorang kenalan saya dari Palembang sampai tidak bisa memakannya ketika awal tinggal di Yogya. Saya memakluminya, mungkin sama seperti dia yang memaklumi ada orang luar Sumatera yang kaget kalau pempek dan cukonya sering disantap sebagai sarapan.

“Pernah sekotak nasi gudeg aku buang diam-diam agar tidak meyinggung yang memberi,” ujarnya.

Ha! Dia belum bertemu teman saya orang Jogja yang memakan nasi gudeg dengan tambahan kecap. Meski sama-sama orang Yogya, mata saya pun membelalak melihatnya menuangkan kecap ke nasi dan lauk gudegnya.

"Kurang manis gudegnya," jawabnya ketika kutanya kenapa.

Kakak ipar saya suatu hari datang dari Jakarta. Ketika waktu sarapan datang, dia membeli lontong opor dengan lauk ayam di sebuah pedagang dekat hotel tempatnya menginap. Dalam pikirannya, opor bakalan punya rasa yang mirip: gurih, dengan sedikit rasa manis dan creamy dari santan. Satu sendok masuk ke mulutnya.

"Oalah, opornya manis," kata kakak ipar saya nyengir sedikit kecewa.

Rasa manis memang menjadi momok sekaligus kekhasan di daerah Yogya. Tak hanya pada makanan lokalnya sendiri, makanan-makanan yang berasal dari luar, seperti rawon, rendang, hingga gulai bisa berakhir manis di kawasan ini.

Tapi keterkejutan karena makanan ini terjadi di mana-mana, lho.

Ketika berkunjung ke Padang berpuluh tahun yang lalu, saya nyaris tidak dapat memakan salah satu menu yang kami pesan di rumah makan. Sepiring ikan asam manis yang menggunakan buah-buahan segar sebagai pemanisnya. Itu pertama kalinya saya melihat ikan dan buah selain nanas di dalam satu piring. Otak saya menolaknya: buah seharusnya untuk dessert, ikan seharusnya untuk lauk. Apa yang akan terjadi pada dunia jika tatanan itu rusak?

Namun bukan cuma rasa atau bahan yang kerap memberi kejutan. Menjumpai masakan Minang yang disajikan di rumah makan di kota aslinya, membuat saya terkejut dengan banyaknya pilihan ikan yang disajikan. Tak hanya lele, nila, dan bawal seperti di daerah tempat tinggal saya.

Mungkin hal yang sama terjadi ketika orang Padang pertama kalinya ke rumah makan Padang di Jawa Tengah. Semestinya mereka akan kaget dengan pilihan ikan yang hanya itu-itu saja, dan biasanya hanya digoreng atau diberi bumbu balado atau gulai. Yang membedakan rumah makan Padang dan rumah makan lainnya di tempat saya tinggal adalah baskom-baskom berisi kuah gulai atau kuah rendang. Sementara, lauk perdagingan lainnya hanya digoreng.

Seorang rekan kuliah yang berasal dari Papua pernah bercerita bahwa makanan di Jawa itu matang dua kali ketika kami makan pisang goreng. Di rumahnya, pisang dimakan begitu saja. Di Jawa, pisang yang sudah matang masih digoreng, direbus, atau dibakar dulu sebelum dimakan. Berbicara tentang pisang, mungkin dia juga akan berkomentar bila bertemu dengan pisang yang disandingkan bersama sambal di daerah Sulawesi.

Meski begitu, culture shock ini seharusnya sesuatu yang terjadi sesaat saja. Terkadang yang kita anggap culture shock, sebenarnya hanyalah suatu kekagetan semata. Gumun belaka. Seperti menjumpai ikan asam manis dengan buah-buahan tadi, kejadian ini hanya terjadi sekali saja. Setelahnya saya tak akan kaget lagi.

Pada kasus umum, culture shock ini baru benar-benar terasa pada beberapa saat setelah seseorang menetap di tempat baru. Dari berbagai teori ilmu sosial, culture shock ini terdiri dari lima tahap, mulai dari masa honeymoon (perkenalan), terjadi culture shock, masa penyesuaian dan akhirnya adaptasi.

Setelah tinggal beberapa bulan, tentu seseorang harus beradaptasi agar hidupnya dapat terasa lebih mudah. Pada kasus kenalan saya dari Palembang tadi, dia akhirnya beradaptasi pada gudeg. Awalnya dia tak dapat memakan gudeg karena rasa manisnya. Namun setelah tinggal berpuluh tahun di Jogja, kini dia justru membuka rumah makan khusus menjual gudeg – dengan krecek yang super pedas.

Lalu bagaimana agar kita dapat mengatasi kekagetan makanan ini?

Di masa kini, hidup kita dipermudah dengan informasi yang melimpah. Belajar, riset, dan mencari tahu adalah kunci untuk mengetahui kultur apa yang ada di luar kehidupan kita. Hal ini bisa membuat kita memperkecil --atau meniadakan-- prasangka, bisa membuat kita memacak ekspektasi pada kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah kita alami.

Di luar itu semua, pikiran yang terbuka adalah yang utama. Ungkapan di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung menjadi penting. Jangan sampai kekagetan atau ketidaksukaan akan sesuatu menyinggung tuan rumah kita.

Penulis: Rizkie Nurindiani

Editor: Nuran Wibisono