tirto.id - Angka kemiskinan Indonesia kembali menjadi polemik. Bermula dari pernyataan presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik angka kemiskinan Indonesia yang masih mencapai angka 100 juta. Kritikan itu dijawab oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menyatakan bahwa angka kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sudah valid.

BPS rutin menerbitkan laporan kemiskinan, biasanya dua kali dalam satu tahun. Untuk menghitungnya, BPS menjelaskan bahwa penduduk miskin adalah penduduk dengan kategori pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Angka rata-rata Garis Kemiskinan Maret 2018 sebesar Rp401.220 per kapita per bulan.

Angka terbaru per Maret 2018, Jumlah penduduk miskin Indonesia menurut BPS mencapai 25,95 juta orang (9,82%). Jumlah itu berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12%).

Kepala BPS Suhariyanto pun menambahkan atribusi, capaian angka kemiskinan di bawah 10% pada Maret 2018 itu merupakan yang pertama kalinya sepanjang sejarah. “Untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin berada di dalam satu digit,” ucapnya.

Pernyataan Kepala BPS itu tentu saja langsung mendapat banyak sorotan, ada pro dan kontra. Beberapa mempersoalkan standar Garis Kemiskinan BPS, dan arti dari kemiskinan 9,82 persen. Mereka memberi kritikan, serta membandingkan dengan standar kemiskinan dari Bank Dunia. Beberapa yang lain menyambut tren penurunan itu menyebutnya sebagai keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi.

Penetapan Garis Kemiskinan

Dalam praktik pengukuran kemiskinan, menentukan Garis Kemiskinan merupakan langkah yang paling sulit dan kontroversial dalam membangun profil kemiskinan, karena indikator ini dibangun dari data survei rumah tangga (M Ravallion, 1998).

Sejalan dengan hal tersebut, BPS juga mengukur garis kemiskinan nasional dengan sumber data utama berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Pengukuran ini menggunakan pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), baik yang berupa makanan maupun bukan makanan dari sisi pengeluaran.Artinya, garis kemiskinan merupakan biaya untuk memperoleh makanan dengan nutrisi yang cukup —biasanya 2.100 Kalori per orang per hari, kemudian ditambahkan biaya kebutuhan pokok lainnya seperti pakaian dan tempat berlindung.

Dari sini lah, garis kemiskinan nasional, yang pada Maret 2018 lalu sebesar Rp401.220 per kapita per bulan didapat. Perlu dipahami, dalam menentukan batas nasional tersebut, BPS akan menghitungnya menggunakan pendekatan agregat, yaitu nilai yang disamaratakan untuk setiap wilayah pada waktu tertentu.

Mengingat pengukuran garis kemiskinan nasional berdasar pada survei rumah tangga, maka pada praktiknya batas yang dipergunakan di setiap negara akan direvisi dari waktu ke waktu. BPS misalnya, sebelum menentukan batas per periodenya, mereka akan menentukan terlebih dahulu apa yang disebut sebagai Kelompok Referensi, yaitu 20 persen penduduk dengan nilai pengeluaran di atas garis kemiskinan sementara (GKS).

Garis kemiskinan sementara sendiri dihitung berdasar Garis Kemiskinan periode sebelumnya yang disesuaikan dengan inflasi umum (IHK). Melalui perhitungan kelompok referensi itulah lantas dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Karenanya, dapat dilihat dari tahun ke tahun, nilai nominal Garis Kemiskinan BPS tampak dinamis. Bahkan, dapat dikatakan cenderung meningkat sejalan dengan tren perubahan harga atau inflasi. Misalnya, pada Maret 2011, garis kemiskinan di perkotaan sebesar Rp253.016 per kapita per bulan dan meningkat menjadi Rp415.614 pada Maret 2018.

Selain faktor inflasi yang memengaruhi batas garis kemiskinan, penyajian data hasil Susenas juga akan memberikan batasan yang berbeda setiap periodenya. Pencacahan Susenas sendiri dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada September dengan data yang dihasilkan mencakup lingkup nasional hingga provinsi dan Maret dengan lingkup data mencapai Kabupaten/Kota.

Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin

Setelah dilakukan survei kepada rumah tangga, BPS kemudian melakukan perhitungan garis kemiskinan. Dari sini, ditentukan jumlah penduduk miskin, yaitu mereka yang rata-rata pendapatannya berada di bawah batas yang ditetapkan.

Dalam menentukan banyaknya penduduk miskin pun, BPS melakukannya berdasar dari Susenas yang dilakukan dengan metode sampling, bukan pendataan seluruh populasi. Karenanya, penduduk miskin dilihat berdasarkan persentase (head count index), yang pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen. Nilai inilah yang dikonversi oleh BPS menjadi jumlah dengan mengkalikan populasi, sehingga pada periode tersebut tercatatlah jumlah penduduk miskin sebanyak 25,95 juta orang.

Metode BPS dalam pengukuran inilah yang akhirnya selalu mendapatkan serangan berbagai pihak. Seperti yang dituliskan M Ravallion (1998), pengukuran kemiskinan seringnya memang menjadi kontroversi karena menggunakan survei dalam perhitungannya. Survei memang tidak bisa memberikan data lengkap, seperti nama dan alamat penduduk miskin, hasilnya hanya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan maupun pengukuran keberhasilan/kegagalan suatu program.

Konversi yang Salah

Selain garis kemiskinan nasional, pendekatan lain yang sering digunakan untuk mengetahui persentase penduduk miskin adalah menggunakan batasan Bank Dunia. Batasan untuk mengukur garis kemiskinan ekstrem di sebuah negara oleh Bank Dunia ditetapkan sebesar $1,90 per hari dengan menggunakan nilai kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) di 2011.

Penetapan ini didasari Bank Dunia sebagai representasi garis kemiskinan di negara paling miskin di dunia. Hal yang perlu digarisbawahi konteks batas garis kemiskinan Bank Dunia digunakan sebagai nilai agregat atau menyamaratakan untuk setiap negara. Pendekatan ini dilakukan agar datanya memiliki dasar perhitungan yang sama sehingga dapat digunakan sebagai komparasi antarnegara. Sama halnya dengan garis kemiskinan nasional yang juga dilihat secara agregat agar dapat digunakan untuk komparasi antar wilayah.

Selain kesalahan pemahaman konteks data, konversi dari nilai $1,90 per kapita per hari juga biasanya dilakukan menggunakan nilai tukar saat ini (current price). Padahal ini merupakan nilai PPP atau paritas daya beli jadi tidak bisa serta merta dikonversi menjadi Rp26.600 untuk Indonesia jika diasumsikan nilai tukar saat ini sebesar Rp14.000 per dolar. Untuk memahami PPP, seringkali digunakan Big Mac Index.

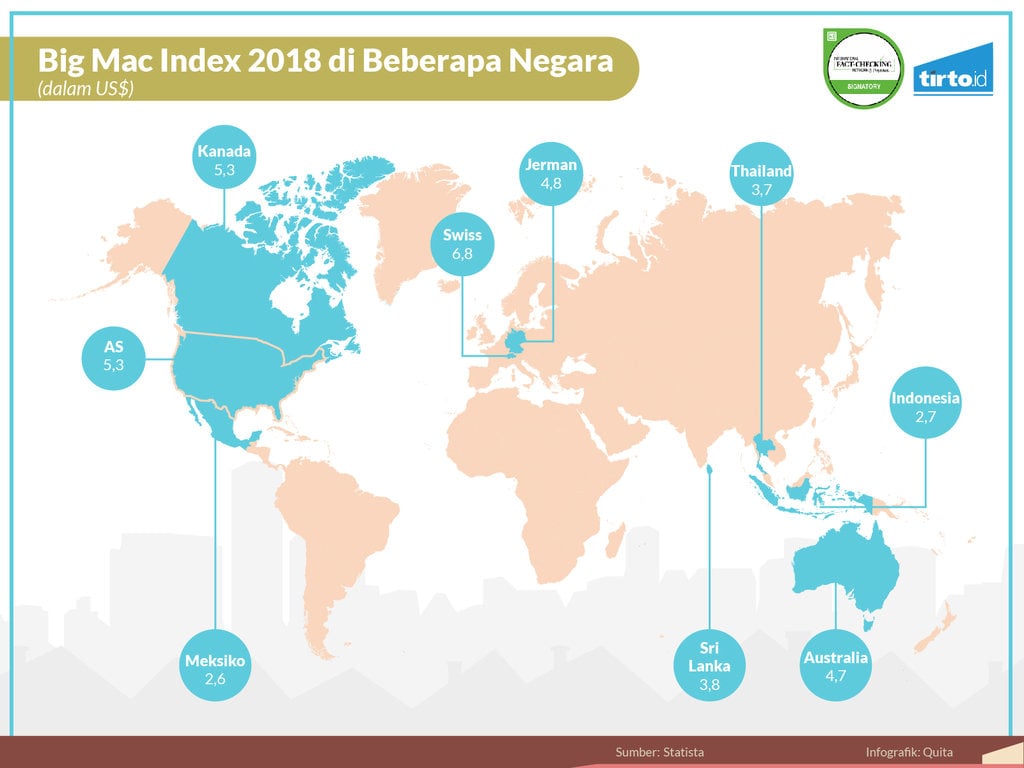

Dalam perhitungan itu, ditunjukkan bahwa meskipun benda yang dimaksud sama, yakni Big Mac (burger), akan tetapi disparitas perbedaan harga terjadi sesuai dengan wilayah negara dengan kondisi ekonomi tertentu. Untuk harga Bic Mac yang rata-ratanya mencapai 5,3 dolar AS di Amerika Serikat misalnya, harga tersebut setara dengan 2,7 dolar AS di Indonesia.

Ilustrasi lainnya. Berdasarkan data numbeo yang diakses pada 1 Agustus 2018, dengan uang sebesar $1,90, di Amerika Serikat bisa digunakan untuk membeli satu botol air 1,5 liter dengan harga $1,77. Sedangkan, di Indonesia untuk satu botol air dengan ukuran yang sama hanya diperlukan uang sebesar Rp5.765,93.

Rasio Gini dan Kemiskinan

Di balik polemik nilai garis kemiskinan, ada indikator yang jarang dijadikan acuan, padahal rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa miskin/sejahtera sebuah wilayah. Rasio Gini atau Koefisien Gini digunakan untuk melihat ketimpangan relatif di suatu wilayah. Nilai 0 pada rasio ini menunjukkan kesetaraan sempurna, sementara koefisien 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.

Periode 2011-2015 misalnya, ketimpangan terjadi lebih tinggi di Indonesia. Nilainya meningkat dari 0,38 di 2010 menjadi 0,41 pada periode lima tahun tersebut. Pada 2016 dan 2017, Koefisien Gini memang memperlihatkan penurunan, yaitu 0.392 di 2017, akan tetapi nilainya masih belum kembali pada kondisi 2010. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan masih cukup besar di Indonesia.

Artinya, jika dilihat bersamaan dengan penduduk miskin, penurunan jumlah penduduk miskin memang terjadi tetapi pemerintah masih belum bisa mengatasi masalah ketimpangan. Data kemiskinan akan terus menjadi komoditas politik. Permasalahan utamanya memang terletak pada metode estimasi yang menggunakan survei. Kelemahannya, secara statistik sampling memang dapat menggambarkan keadaan suatu wilayah, tetapi metode ini tidak dapat digunakan untuk mendapatkan data detail tentang nama maupun alamat penduduk miskin. Bahkan, untuk jumlah secara pasti pun akan sulit didapatkan jika hanya mengandalkan metode sampling. Selain itu, perbedaan jumlah sampel juga menjadi kelemahan survei.

Pada 2017 misalnya, pelaksanaan Susenas bulan Maret mencakup 300 ribu rumah tangga, sedangkan untuk periode September sebanyak 75 ribu rumah tangga sampel. Hasil survei bulan Maret pun mampu memberikan gambaran hingga lingkup Kabupaten/Kota, sedangkan periode September hanya sampai level provinsi. Inilah yang akan menjadi kelemahannya. Perilaku responden akan berbeda, sehingga potensi bias dari hasil surveinya akan besar. Pada kondisi ini, bukan saja soal statistik saja yang mungkin harus dikritisi, tapi juga basis data itu bersumber: sejauh mana masing-masing dari kita mampu memberikan data yang lebih “akuntabel” saat identifikasi statistik itu dilakukan. Dari semua golongan ekonomi apapun.

Editor: Suhendra

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id