tirto.id - Masih sumir berapa kekuatan tentara Republik Indonesia di Kota Yogyakarta sewaktu terjadi serbuan pasukan parasut militer Belanda pada Minggu pagi, 19 Desember 1948, tepat hari ini 72 tahun lalu. Mayoritas buku sejarah Indonesia hanya membicarakan kelicikan pemerintahan Belanda yang melanggar Perundingan Renville pada 17 Januari 1948, yang salah satu butir kesepakatannya menyetujui garis demarkasi antara wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.

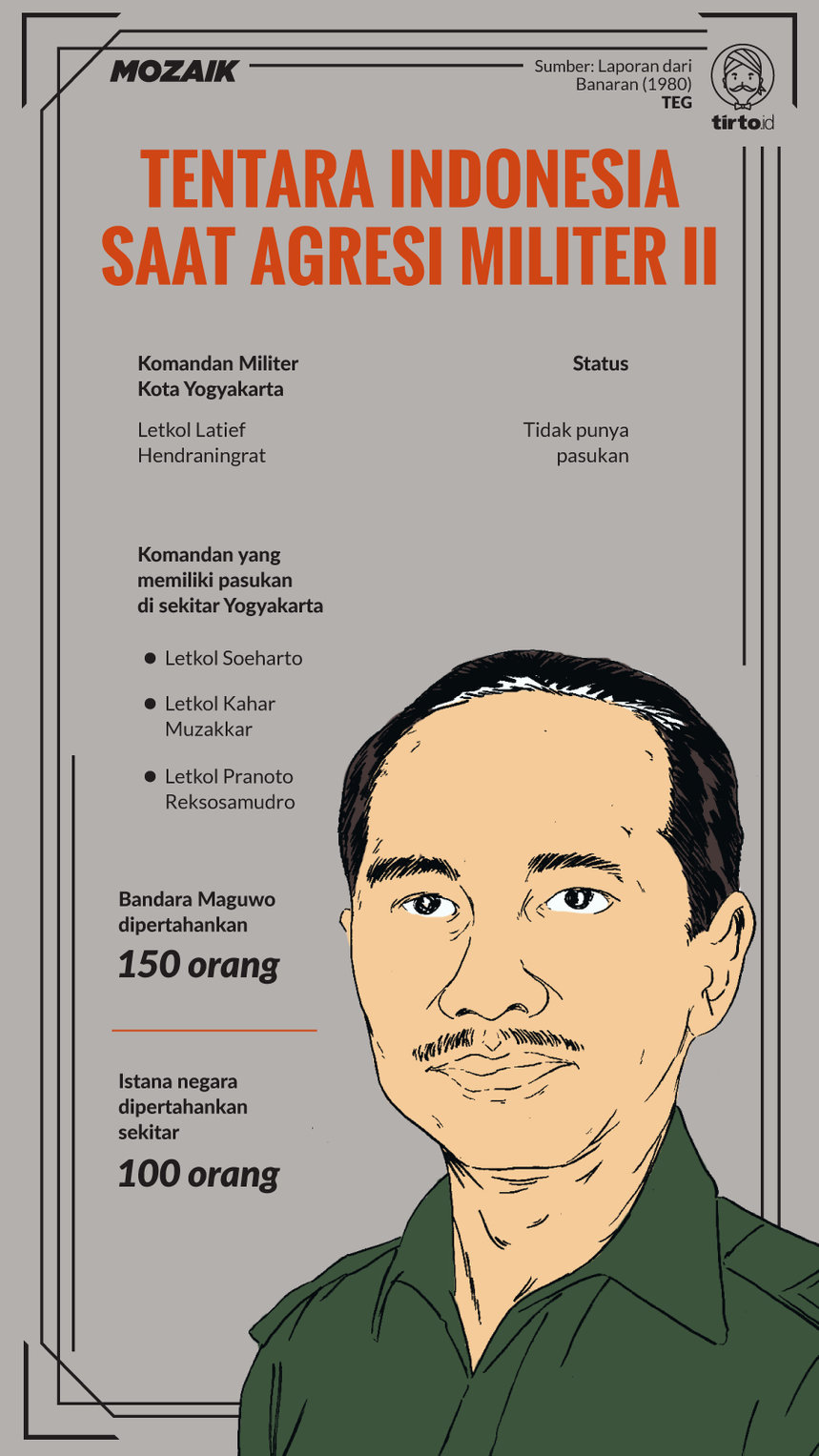

Kisah yang ditonjolkan sebagai “perlawanan heroik” adalah upaya Kadet Kasmiran dan kawan-kawannya mempertahankan bandara Maguwo dari serangan pasukan baret merah Belanda. Pasukan yang menjaga pangkalan itu hanya berjumlah 150 orang dan mereka menjadi korban pertama yang dihabisi militer Belanda sewaktu pembersihan zonasi bagi pasukan anti-gerilya Belanda.

Menurut Julius Pour dalam Doorstoot naar Djokja, para kadet itu adalah kaum pelajar yang rencananya dilatih menjadi pilot. Mereka belum menerima latihan dasar bertempur secara militer. Mereka kalah mahir ketimbang pasukan baret merah. Bagi sejarawan Belanda, Pierre Heijboer dalam De Politionele Acties De Strijd om Indie (1995), pertempuran antara kadet dan pasukan penerjun itu jomplang.

“Separuh dari kadet udara itu gugur ketika pesawat pengebom dan tempur mulai berbalik, [sehingga] memberi ruang bagi pesawat Dakota bisa menerjunkan pasukan baret merah. Pertempuran secara tidak seimbang itu berlangsung dalam tempo kurang dari setengah jam,” tulis Heijboer.

Setelah Maguwo direbut dan pasukan baret hijau mendarat, bersama unit dari Brigade Tijger pimpinan Kolonel van Langen, para serdadu tempur Belanda memasuki kota Yogyakarta. Dalam hitungan jam ibukota pun diduduki. Perlawanan sangat mudah dipatahkan dan Yogyakarta seakan tak banyak dijaga oleh tentara Republik.

“Perlawanan dari pihak kita waktu itu kecil. Sesuai rencana yang telah ditetapkan semula, sebelum itu pasukan-pasukan TNI telah mengundurkan diri ke luar kota,” kata Soeharto dalam autobiografi Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989).

Himawan Soetanto punya pendapat yang mirip. “Perlawanan yang dilakukan pasukan-pasukan Republik di dalam Kota Yogyakarta tidak dapat dilakukan dengan suatu pertahanan yang terorganisasi. Perlawanan itu memang cukup gigih, tetapi lebih bersifat pertempuran-pertempuran kecil untuk menghambat gerakan lawan,” tulisnya dalam Yogyakarta 19 Desember 1948.

Menurut Soeharto, Kota Yogyakarta jelang 19 Desember 1948 sejatinya di bawah tanggung jawab Letnan Kolonel Latief Hendraningrat, seorang pengerek bendera Proklamasi 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Latief adalah komandan dari Komando Militer Kota, mirip struktur teritorial macam Komando Resort Militer. Perwira ini tak punya pasukan, sehingga tak bisa berbuat banyak. Sementara komandan militer yang mengendalikan pasukan di sekitar kota adalah Soeharto.

“Komando kita yang ada di kota Yogyakarta ialah Komando Militer Kota yang langsung berada di bawah Markas Besar Angkatan Darat. Maka dengan sendirinya saya tidak bisa mencampuri apa yang dilakukan di kota itu. Saya sebagai Komandan Brigade hanya mempertahankan di luar kota, minus kota Yogyakarta,” klaim Soeharto.

Menurut Soeharto, pasukannya di Yogyakarta hanya kompi pengawal Brigade dan pasukan pengawal Presiden. Pengadangan pasukan Belanda menuju jantung Yogya hanya dilakukan di pinggiran kota oleh satu kompi di bawah komando Soeharto.

Robert Elson, dalam Suharto: Sebuah Biografi Politik (2005), menulis bahwa Soeharto sendiri bertanggung jawab atas pertahanan daerah Yogyakarta. Untuk tugas ini, tulisnya, “ia menggunakan dua dari empat batalyonnya, dengan sekelompok kecil dan beragam pasukan dari pos lain, termasuk taruna dari Akademi Militer, unsur-unsur Brigade XVI, pasukan magang dari Brigade XVII, serta unit Angkatan Darat dan Angkatan Laut, Polisi Militer, dan sejumlah sisa bekas Brigade Martono. Dua batalyon (Soeharto), di bawah Sudarmo dan Sruhardoyo, diberi tugas mempertahankan Bagelen.”

Pasukan-pasukan di bawah komando Soeharto itu terpencar di sekitar Yogya. Elson mencatat, pasukan-pasukan itu hanya melakukan pengadangan kecil untuk memperlambat gerakan tentara Belanda. Sementara itu, menurut Sukarno dalam Penyambung Lidah Rakyat, “Kecuali beberapa gelintir yang tinggal, seluruh tentara Republik berada di luar kota sedang mengadakan latihan perang.”

Tahi Bonar Simatupang menjelang pendudukan Kota Yogyakarta sempat melihat betapa sibuk Latief yang memegang kendali militer kota. “Saya mampir sebentar di KMK. Latief sedang sibuk berbicara dengan stafnya mengenai soal-soal bumi hangus. Kedudukannya saya kira agak sulit pada pagi hari ini. Dia adalah komandan KMK, tetapi pasukan-pasukan di dalam kota tidak berada di bawah perintahnya,” tulis Simatupang dalam Laporan Dari Banaran (1980).

Yogyakarta, selain ibukota juga pusat militer Republik. Setelah "long march" Divisi Siliwangi usai perundingan Renville, mestinya di sekitar kota terdapat banyak pasukan TNI. Pasukan-pasukan itu kemudian disebar. Setelah September, banyak pasukan dari Siliwangi dikerahkan untuk membersihkan dan menghabisi para tentara Kiri yang terlibat dalam Peristiwa Madiun 1948.

Di sekitar Yogyakarta dan Solo, terdapat pasukan dari Divisi II dan Divisi III. Divisi II, berkedudukan di Surakarta, di bawah Kolonel Gatot Subroto, bertanggung jawab pada wilayah Jawa Tengah bagian timur (Solo, Sragen, Wonogiri, dan sekitarnya). Adapun Divisi III, di bawah Bambang Sugeng yang berkedudukan di Magelang, bertanggung jawab atas wilayah Jawa Tengah bagian barat (Magelang, Kedu, dan Yogyakarta). Soeharto sendiri berada di bawah komando Sugeng.

Meski sekitar Jawa Tengah bagian barat telah dijaga Divisi III yang tersebar di beberapa titik, tetap saja wilayah itu jebol oleh militer Belanda yang mendadak menyerbu dari arah Kebumen dan Magelang. Divisi II juga berhasil ditembus pasukan Belanda yang menyerang dari arah Solo. Kekuatan pasukan-pasukan ini lemah ketika mencegat iringan pasukan Belanda yang melintasi jalan menuju pusat kota republik.

Sementara Istana hanya dijaga sekompi Corps Polisi Militer di bawah Letnan Satu Susetio. Jumlah satu kompi tak lebih dari 100 serdadu. Pertahanan Istana jelas lemah. Semula Letnan Dua Sukotjo Tjokroatmodjo, salah satu perwira di bawah komando Susetio, punya ide untuk menyisakan satu peleton CPM untuk bertahan, dan sisanya mengawal Sukarno dan pejabat lain untuk menyelamatkan diri dari Istana yang hanya tinggal diduduki. Namun, Sukarno lebih memilih ditawan, begitu pula pasukan penjaga Istana.

Penyerahan diri Sukarno boleh jadi karena ia menyadari bahwa betapa lemah kekuatan militer di sekelilingnya dan yang menjaga Ibukota Republik di Yogyakarta.

==========

Artikel ini pertama kali diterbitkan pada 19 Desember 2016. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Editor: Fahri Salam & Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id