tirto.id - Golongan muslim boleh mendirikan masjid dan menyebarkan Islam di negara Kristiani seperti Inggris, tetapi mengapa negara-negara Islam (Arab Saudi, misalnya) melarang warganya yang memeluk agama lain untuk mendirikan rumah ibadah dan menyebarkan keyakinan mereka?

Zakir Naik, seorang pendakwah asal India, menjawab pertanyaan itu dalam satu acara bincang-bincang yang ditayangkan stasiun televisi ARY Qtv. Alih-alih sekadar menunjuk dalil dari kitab suci atau hadis, ia merasionalisasi keadaan tersebut lewat perumpamaan.

"Dua tambah dua sama dengan empat, bukan tiga atau enam. Dan hanya pemeluk Islam yang tahu keyakinannya benar sebagaimana semua orang tahu dua tambah dua sama dengan empat,” ujar Naik. “Para penganut agama lain tidak memahami 'kebenaran religius' itu. Menyampaikan Islam kepada mereka berarti membimbing mereka ke jalan yang benar."

Masalah terbesar dalam argumen tersebut adalah 2+2=4 merupakan kenyataan yang berlaku universal, sedangkan klaim kebenaran agama hanya berlaku bagi penganutnya. “Bumi bulat”, misalnya, adalah fakta, sedangkan “es timun suri ialah minuman paling menyegarkan di dunia” adalah pendapat subyektif. Kita bisa melarang orang mengajarkan bahwa bumi datar, sebab itu mengkhianati kenyataan, tetapi memaksakan pendapat soal es timun suri sama sekali tidak masuk akal.

Pada kali lain, Naik mengatakan bahwa setiap muslim yang memutuskan untuk meninggalkan Islam harus dibunuh. “Jika seseorang menjual rahasia negara, ia adalah pengkhianat,” ujar Naik. “Demikian pula orang-orang murtad, mereka adalah pengkhianat yang mesti dibikin mampus.”

Sejak kapan agama-agama, termasuk Islam, mempunyai rahasia yang dapat diperjualbelikan? Kemudian, apa dasar faktual penyeragaman bahwa setiap orang yang berganti keyakinan pasti merugikan keyakinan lamanya?

Antropolog Thomas Blom Hansen dalam Wagesof Violence: Naming and Identity in Postcolonial Bombay (2001) mengutip pernyataan lain Naik, kali ini tentang misi pendidikannya: “Kami ingin menunjukkan bahwa Islam, berbeda dari agama-agama lain, sama sekali tidak bertentangan dengan sains modern yang sudah mapan ... Memang ada benturan dengan beberapa teori, tetapi justru teori-teori itulah, evolusi, misalnya, yang belum terbukti secara ilmiah.”

Zakir Naik memanfaatkan ketaksaan makna lema “teori.” Ia berbicara tentang sains, tetapi menggunakan pengertian teori dalam urusan sehari-hari: Sekadar hipotesis atau kesimpulan sementara. Padahal, dalam sains, teori berarti hipotesis yang telah dimapankan dengan pengamatan dan percobaan yang memadai, serta diterima secara ilmiah sebagai fakta. Tindakan Naik mengakui keberadaan “sains modern yang sudah mapan” sembari menolak kesahihan pembuktian-pembuktian ilmiah atas evolusi jelas tebang pilih.

Apakah Zakir Naik, terlepas dari latar belakang pendidikannya sebagai dokter, adalah orang tolol? Belum tentu. Mustahil membuktikan apakah cara berpikirnya benar-benar melenceng sebagaimana dalam contoh-contoh di atas atau ia sekadar mengatakan hal-hal yang banyak orang ingin mendengarkannya.

Ada lebih dari 300 ribu orang yang berlangganan video dari kanal YouTube milik Naik. Laman Facebook-nya disukai oleh lebih dari 16 juta pengguna lain. Kanal televisinya, Peace TV, telah memperoleh lebih dari 100 juta pemirsa di 125 negara. Dan kita tahu bahwa angka-angka itu berarti uang dan kekuasaan. Pada Februari 2009, koran The Indian Express mencantumkan namanya dalam daftar tahunan “100 Orang India Paling Berkuasa.”

“Konferensi perdamaian yang ia selenggarakan di Mumbai dihadiri sejuta orang dan sesi ceramahnya pada acara itu dihadiri sekitar 200 ribu peserta, termasuk mantan wakil perdana menteri Malaysia Anwar Ibrahim,” tulis koran tersebut.

Zakir Naik, pendeknya, berhasil meraih kesuksesan lewat kata-kata. Meski sering mengabaikan fakta, tetapi para pendengarnya mengabaikan hal itu. Mereka telanjur terpukau oleh retorika dan kemampuan Naik mengutip pelbagai teks suci.

Milo Yiannopoulos, mantan editor senior Breitbart dan selebritas asal Inggris, memandang Islam dari sudut yang berseberangan dengan Naik, tetapi keduanya menggunakan metode yang serupa. Mereka antara lain senang mengutip otoritas, melancarkan klaim-klaim besar yang provokatif tetapi sukar diuji, dan menyederhanakan masalah secara berlebihan. Dalam tulisannya yang diterbitkan Breitbart pada September 2016, misalnya, Yiannopoulos mengatakan:

“Penyelidikan ilmiah sudah mati di dunia Islam. Negara-negara Arab berada di dasar hampir setiap hasil pengukuran perkembangan umat manusia. Tidak ada satu pun universitas kelas dunia di dunia Islam. Spanyol menerjemahkan lebih banyak buku dalam setahun ketimbang segenap dunia Arab dalam seribu tahun terakhir. Sebagian orang di Arab Saudi masih tidak percaya bahwa manusia pernah mendarat di bulan. Saya tahu sebagian dari kalian juga tidak percaya, tetapi ini Amerika Serikat. Orang tak dipancung karena tidak menyetujui pandangan umum.”

Pada tulisan yang sama, ia juga menyatakan: “Dari sejumlah kelompok yang kini dibela kekuasaan, Islam adalah yang paling menggelikan ... Apakah ada yang lebih ironis-tanpa-disengaja daripada agama yang membenci gay tetapi memerintahkan kaum laki-laki berada dalam satu ruangan dan menungging di depan muka satu sama lain hingga lima kali sehari? Apakah ada humor yang lebih gelap ketimbang agama yang membalas kartun dengan pembunuhan dan justru membuktikan bahwa isi kartun itu benar belaka? Apakah ada yang lebih gila-gilaan daripada klaim 'Agama Damai?'”

Pada Oktober 2015, Fusionmenyatakan bahwa pengaruh Milo Yiannopoulos tak sepatutnya dipandang remeh. Ia mempunyai puluhan ribu pengagum dan "murid", dan jumlah itu terus bertambah.

Tidak sulit membayangkan bahwa di Amerika Serikat, negara yang memilih Donald Trump sebagai presiden, pandangan-pandangan Yiannopoulos mempunyai banyak pendukung berani mati, sebagaimana pandangan-pandangan Zakir Naik bagi komunitas-komunitas muslim tertentu yang meyakini bahwa manusia tak memerlukan sumber pengetahuan sekaligus panduan moral selain teks-teks suci.

Dan sebagaimana Zakir Naik, Yiannopoulos sanggup mengkapitalisasi suaranya. Ia berhasil menjadikan diri merk dagang yang menguntungkan. Pada 2016, situs the-net-worth.com memperkirakan bahwa Yiannopoulos mempunyai kekayaan bersih senilai $750 ribu atau lebih dari Rp10 miliar, dan sebelum komentarnya yang kontroversial tentang pedofilia, ia mempunyai kontrak penerbitan buku yang tak murah dengan jaringan penerbit Simon & Schuster's (panjarnya saja $250 ribu).

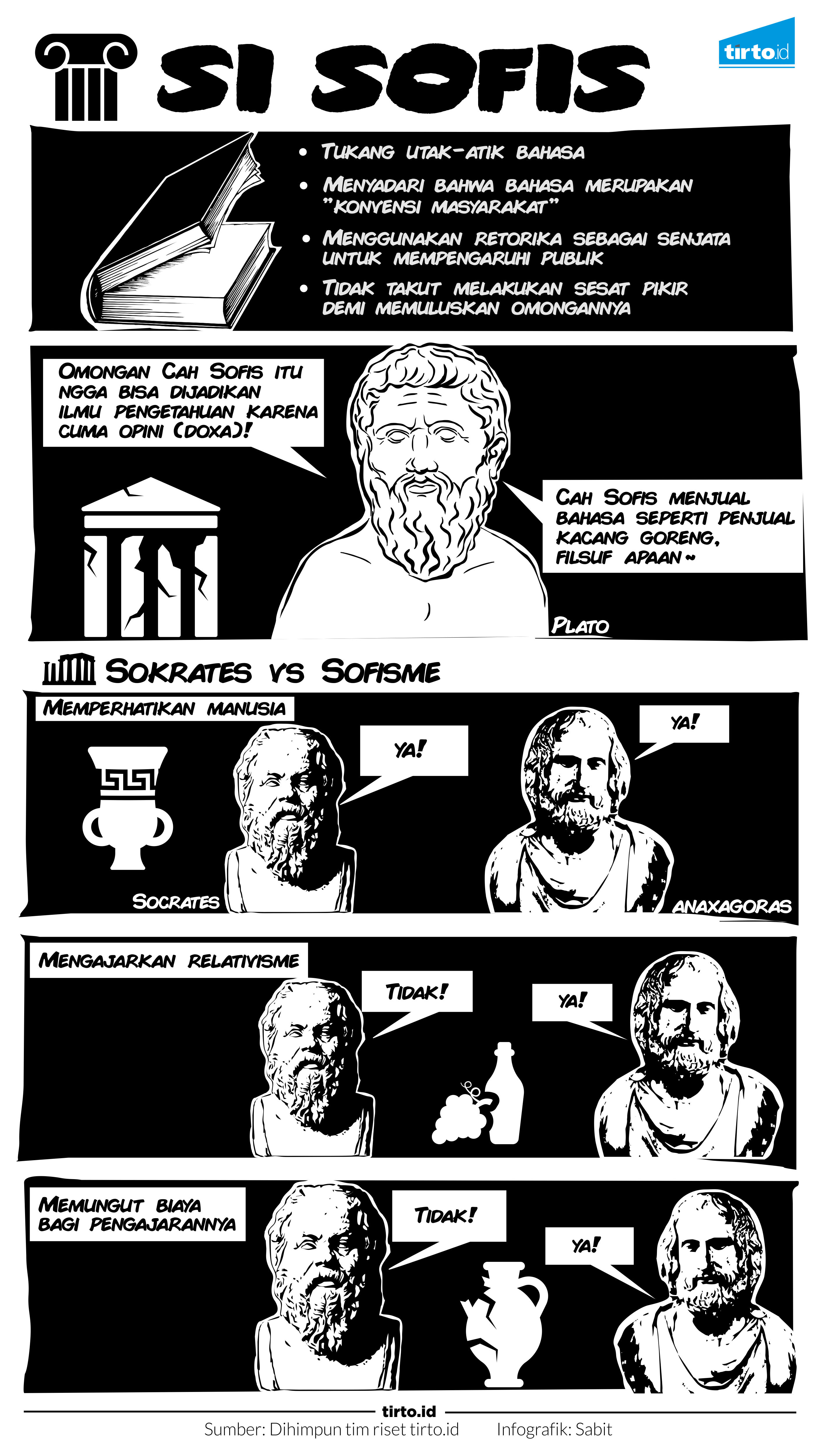

Sebuah laporan Tirto pernah menyebut Zakir Naik dan orang-orang sepertinya sebagai kaum sofis di era media sosial. Sampai taraf tertentu, perbandingan itu tepat. Berbeda dari filsuf sungguhan seperti Sokrates, kaum sofis tidak berminat pada kebenaran. Mereka berkeliling dari satu ke lain kota Yunani Kuno sebagai pendebat sewaan dan untuk mengajarkan seni persuasi kepada siapa pun yang berminat serta sanggup membayar.

Kebudayaan Yunani pada masa itu meyakini bahwa di dunia ini ada “kebenaran-kebenaran abadi” yang hanya dapat diketahui lewat penyelidikan intelektual yang disiplin, sehingga kaum sofis kerap kali dicemooh sebagai orang-orang terpelajar yang tidak bermoral. Kaum sofis sering dituduh memanfaatkan kemunculan kelas menengah baru dan kebutuhan mereka atas keterampilan bicara di panggung-panggung politik.

Tetapi di dunia modern, ujar kolomnis politik Financial Times Janan Ganesh, kemampuan yang paling kokoh adalah kemampuan berargumen. “Pengacara dan konsultan manajemen, penasehat politik dan bos periklanan, pakar humas hingga bankir investasi, semua mengandalkan kemampuan yang sama,” ujarnya. “Yaitu kemampuan membingkai setiap persoalan dengan cara yang mereka kehendaki, sehingga kesimpulan mereka muskil ditolak oleh para klien.”

Persuasif dan benar tentu tidak sama. Masyarakat modern mengerti hal tersebut. Tetapi kita bukan hanya tak menolak sofisme sebagaimana masyarakat Yunani Kuno. Kita merayakannya. Kita menghadiahi orang-orang yang mengamalkannya dengan pelbagai bentuk kesuksesan serta membiarkan orang-orang yang tidak menarik, tidak mempunyai showmanship, dan mengutamakan pencarian kebenaran ketimbang daya pukau tenggelam di pojok-pojok yang gelap dan sepi.

“Kini,” kata Ganesh, “setiap orang adalah sofis, atau mesti menjadi sofis.”

Penulis: Dea Anugrah

Editor: Maulida Sri Handayani