tirto.id - Annette Anhar masih ingat betul reaksi teman-teman masa kecilnya saat mereka berkunjung ke rumahnya.

“Mereka bingung melihat rumahku penuh barang rongsokan. Ayah sering pulang membawa barang-barang seperti kusen jendela tua, daun pintu bekas, partisi ruang, dan teko-teko,” kenang Annete yang lahir dan menghabiskan masa kecil di kota Malang dan Surabaya.

Ayahnya, Anhar Setjadibrata sudah jadi kolektor benda antik sejak berusia 25 tahun. Seingat Annette, kegemaran ayahnya terhadap barang antik muncul saat sang ayah masih remaja. Kesempatan mengoleksi baru terbuka ketika Anhar bekerja di perusahaan farmasi pada awal 1970-an.

Pekerjaan itu mengharuskannya masuk ke daerah pelosok kepulauan Nusa Tenggara, Timor Timur, Kalimantan, Bali, dan Jawa. Di tempat-tempat tersebut ia melihat barang- barang antik di dalam rumah para penduduk. Pada masa itu, masyarakat tidak begitu menghargai keberadaan benda-benda kuno. Anhar akhirnya memberanikan diri membeli sekaligus merawat barang-barang tersebut. Biasanya, keinginan Anhar disambut baik oleh sang pemilik benda antik ini.

Lambat laun, aktivitas mencari benda kuno menjadi candu. Usai bekerja di perusahaan farmasi, Anhar tetap rutin mencari barang antik di rumah penduduk. Ketika telah berkeluarga, aktivitas pencarian benda koleksi dilakukan bersama anggota keluarga inti, termasuk Annette.

“Mungkin dari saya berumur empat tahun, kalau libur sekolah kami selalu road trip ke beberapa tempat di Jawa. Kalau ayah melihat rumah antik, kami pasti menepi. Biasanya rumah antik menyimpan pernak pernik antik juga. Ayah turun dari mobil, mendatangi rumah itu, memperkenalkan diri ke pemilik rumah, dan minta izin untuk melihat barang-barang,” lanjut Annette.

Seiring waktu, rumah Annette tidak lagi mampu menampung seluruh koleksi Anhar. Pria yang sempat berprofesi sebagai pengacara ini memutuskan membuka usaha perhotelan. Awalnya ia mendirikan Tugu Hotel di Malang pada 1989, yang turut jadi rumah bagi koleksi Anhar. Dia terus mengembangkan bisnis hingga ke Jakarta. Ketika datang ke ibukota pada 2007, ia terpana dengan Kunstkring, gedung tua yang terletak di Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

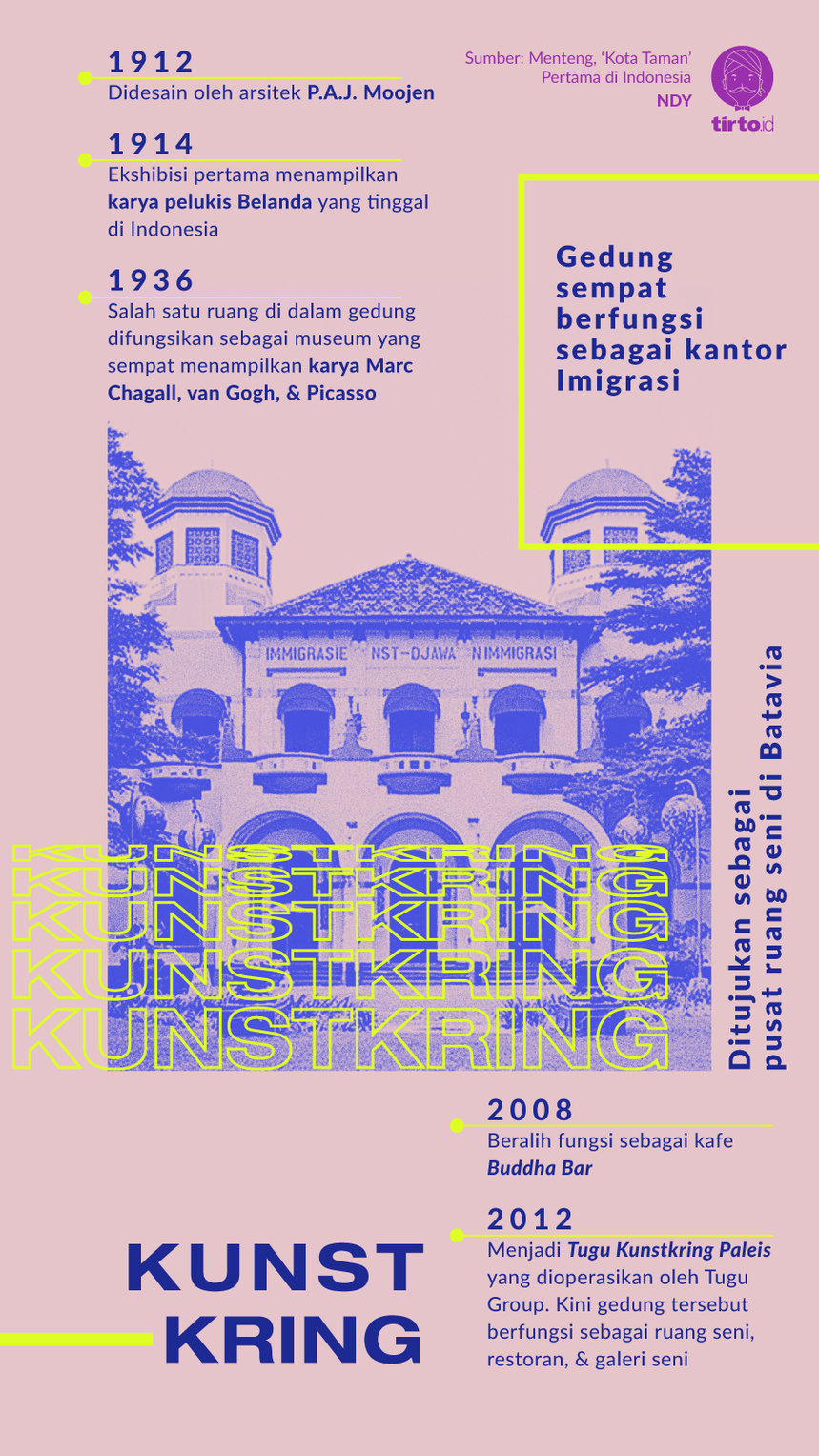

Menteng “Kota Taman” Pertama di Indonesia (2001) karya Adolf Heuken mencatat gedung Kunstkring dibangun pada 1912 oleh arsitek asal Belanda, P.J. Moojen dan ditujukan sebagai pusat kegiatan seni di Jakarta. Bangunan ini sengaja didirikan di sudut paling strategis kawasan pemukiman elite Menteng. Arsitek tersohor asal Belanda H.P Berlage memuji karya Moojen ini dan menganggap Kunstkring sebagai bagunan penanda arsitektur modern dan rasional di Indonesia.

Heuken menulis bahwa pada awal abad 20, antusiasme publik terhadap seni cukup tinggi. Mereka tertarik melihat pameran lukisan, buku, piranti perak, sampai mendengar ceramah tentang seni. Pada 1936, Moojen yang juga berperan sebagai presiden Kunstkring membentuk museum yang memuat karya Marc Chagall, van Gogh, dan Picasso.

Ketika penjajahan Belanda usai, Kunstkring tidak terawat. Jepang tidak peduli dengan pelestarian gedung ini. Begitu pula dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Saat berpindah tangan ke pemda DKI, gedung ini sempat berfungsi sebagai kantor imigrasi hingga tahun 1997. Setelah itu, Suharto sempat ingin membeli gedung ini dan mengubahnya jadi Museum Tien Soeharto. Keinginan itu gagal karena rezim Suharto digulingkan.

Dalam bukunya, Heuken sempat menyiratkan kekecewaan lantaran tidak ada seorangpun yang berniat memelihara gedung ini. “Pemerintah DKI lalai bertindak dengan tegas sehingga semua daun jendela, pintu, panel kayu dibiarkan ‘dicuri’. Sayang, bahwa Ikatan Arsitek Indonesia kurang agresif memperoleh gedung, yang berperan dalam arsitektur Indonesia ini untuk memanfaatkannya,” tulis Heuken.

Pada 2012, Anhar mendapat izin dari pemerintah DKI Jakarta untuk mengelola gedung tersebut. “Kami ingin mengembalikan Kunstkring ke fungsi awalnya sebagai ruang seni,” kata Annette. Langkah awal yang ia lakukan ialah mengontak arsitek untuk memperbaiki arsitekturnya. “Ini tantangan terbesar. Kami perlu upaya ekstra untuk bisa memakai gedung ini. Setiap lantai dan dinding kami lapisi ulang agar tidak merusak bangunan asli,” tuturnya.

Setelah itu Annette menyusun strategi serupa Moojen. Mendirikan restoran di lantai dasar dan menjadikannya sumber pendapatan utama. Menu makanan andalan ialah masakan peranakan yang disajikan secara rijsttafel.

“Kami tambahi unsur tari-tarian dan musik karena kami ingin orang tahu budaya Betawi. Kami pun menaruh lukisan Diponegoro di tengah ruang agar orang ingat pembesar negeri ini,” ujar Annette sambil menunjuk lukisan sepanjang 10 meter yang dibuat oleh ayahnya.

Ruang utama restoran diapit galeri dan bar Suzie Wong, bar dengan konsep interior yang terinspirasi film The World of Suzie Wong (1960). Mengapa Suzie Wong? Karena Anhar berhasil mendapat poster pertama film Suzie Wong yang ditayangkan di Jakarta. “Biar orang tahu salah satu film populer yang sempat ditayangkan di sini pada era tersebut.”

Ruang pameran terletak di lantai dua, sama seperti dulu. Annette tidak berambisi menjadikan ruang tersebut sebagai galeri yang menampilkan karya seniman tersohor. Ia lebih suka bila ruang tersebut dipakai oleh komunitas seni, seniman lokal yang belum punya nama besar, atau lembaga pendidikan seni yang butuh ruang bagi para siswa untuk tampil.

Acara rutin yang diadakan di ruang tersebut hanya lelang seni dari Sidharta Auctioner. Ruangan hanya ramai ketika orang-orang datang berebut karya pelukis seperti Lee Man Fong, Affandi, Srihadi, atau Mario Blanco yang dibanderol hingga miliaran rupiah. Bila tidak ada lelang, ruang tersebut kembali kosong dan sunyi. Sekali waktu dindingnya dihias karya seniman yang meminta agar lukisannya dipajang di dinding galeri. Pihak pengelola Kunstkring sengaja mengembangkan fungsi ruang pamer agar bisa menampung beragam kebutuhan tamu yang sebagian besar datang dari kalangan pejabat negara dan ekspatriat.

Galeri pun dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka bila ingin mencari cendera mata. Sayang, sampai saat ini masih ada saja orang yang belum sepenuhnya mengenal tempat ini. Ada kaum muda yang datang dan mengira tempat tersebut adalah museum. Ada yang datang dan tak tahu bahwa tempat tersebut ialah restoran atau galeri seni yang memuat ragam karya para desainer aksesori asal Indonesia.

Annette nampak tenang menghadapi hal tersebut. Yang penting ia terus menjaga keinginan menjadikan Kunstkring sebagai ruang bagi para pecinta seni sekaligus tempat memajang koleksi sang ayah. Kunstkring saat ini terkesan sunyi, nyaman, dan kadang menakutkan.

Editor: Nuran Wibisono

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id