tirto.id - Ada alasan khusus kenapa rukun Islam meletakkan ibadah haji pada urutan kelima atau terakhir. Bukan sebab dianggap tidak penting atau lebih rendah kadar kewajibannya ketimbang rukun yang lain, melainkan karena haji memiliki prasyarat khusus: jika mampu.

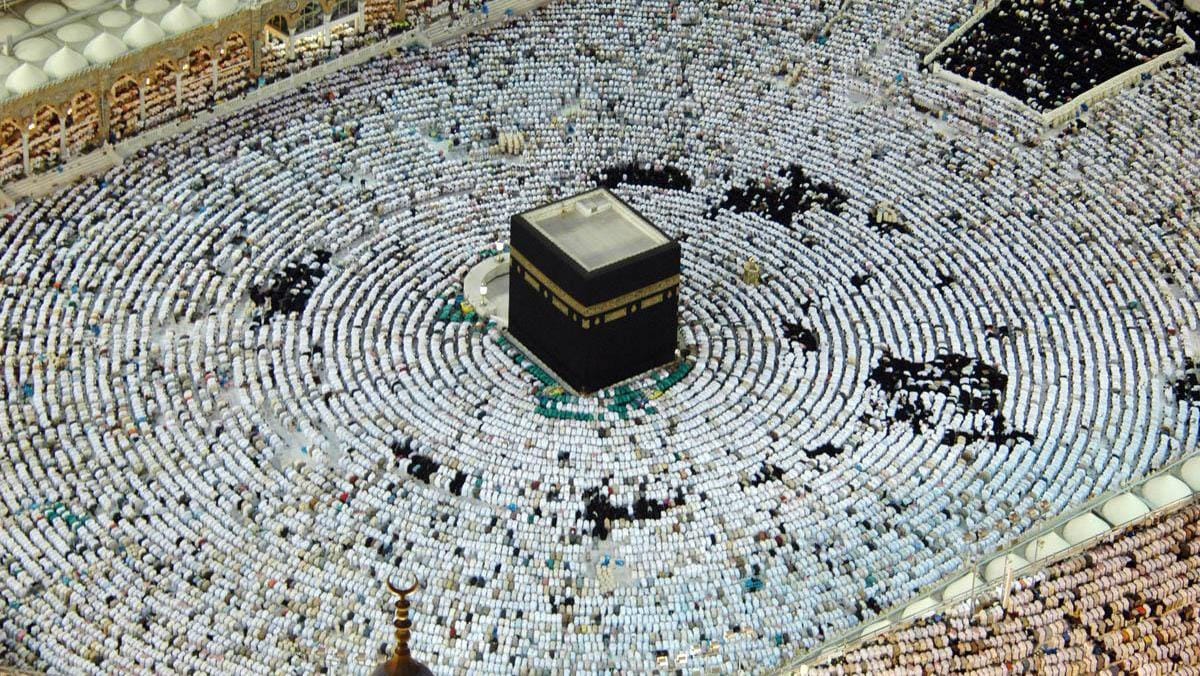

Kadar kemampuan ini pun punya sejumlah poin pertimbangan tersendiri. Bisa mampu secara ekonomi, mampu secara waktu, atau mampu secara fisik. Harus diakui, haji adalah satu-satunya ibadah yang memiliki syarat mutlak geografis. Tidak seperti puasa, salat, atau zakat, yang bisa dilakukan di mana saja, haji mengharuskan kehadiran secara fisik di tempat yang sudah ditentukan: Kawasan Hijaz, sebelah barat laut Arab Saudi, dengan kota utamanya Jedah, tempat kota suci Mekah dan Madinah.

Kewajiban rukun Islam ini kemudian memunculkan konsekuensi logis, terutama pada perkara jarak bagi umat muslim di belahan dunia lain yang membutuhkan perjalanan selama berbulan-bulan. Jauh sebelum manusia menemukan pesawat terbang untuk angkutan massal, sekalipun pada awal abad ke-19 kapal uap sudah ditemukan, perjalanan ke Mekah merupakan perjalanan yang berat. Naik haji di masa itu bak mengantarkan seseorang ke medan pertempuran.

Para calon jemaah, sebelum berangkat haji, akan menyiapkan wasiat kepada keluarga. Calon haji menyadari risiko hidup dan mati dalam perjalanan yang ia tempuh. Dengan iringan suara azan atau ikamah yang mengharu biru, para sanak keluarga dan bahkan seisi kampung seolah-olah mengantarkan jemaah haji bersiap menuju akhir hidupnya.

Dari latar demikian, sudah barang tentu ibadah haji menciptakan keunggulan secara ekonomi-politik bagi Arab Saudi. Jutaan umat muslim di seluruh dunia berdatangan pada musim haji. Dan di Nusantara sendiri, dengan sejumlah kerajaan Islam yang masih kukuh sebelum abad 20, tingkat kesakralan Tanah Arab sempat dikhawatirkan bakal merusak hubungan sakral antara rakyat dan para raja.

Ada sentimen di kalangan para raja, terutama yang mengklaim dirinya sebagai pusat dunia, yang menilai ibadah haji bisa mengancam legitimasi kekuasaan mereka sekaligus mengikis peran simbolik mereka sebagai pusat spiritual. Di Jawa era Mataram Islam (sejak awal abad ke-17), buah dari penyebaran Islam dari kawasan pesisir ke pedalaman, sudah jamak bahwa penguasa menyandang gelar dengan mewakili dirinya sebagai pusat semesta. Sebut saja nama-nama mereka: Pakubuwana, Mangkunagara, Hamengkubuwana, dan Pakualam.

M.C. Ricklefs dalam Mengislamkan Jawa (2013) menyebut bahwa Sultan Agung, raja terbesar di Jawa pasca-Majapahit, memelihara kuasa simboliknya dengan cara mempertemukan dan mendamaikan keraton dan tradisi-tradisi Islami. Dalam Naik Haji di Masa Silam (2013: 29), problem akan pusat semesta ini menelurkan gagasan: Jika memang pusat kerajaan tidak bisa “merebut” kesakralan kota Mekah, kenapa tidak dibikin saja tempat yang bisa mewakili kota Mekah?

Pada 1930-an, muncul kepercayaan lokal yang yakin bahwa berziarah tujuh kali ke Masjid Demak (kini di Jawa Tengah) akan sama nilainya dengan naik haji ke Mekah (Henri Chamber-Loir dalam Encyclopedia van Nederlandch-Indie). Berdasarkan kepercayaan ini, setiap 10 hari antara tanggal 1 sampai 10 Zulhijah (bulan ke-12 tahun Hijriah), orang-orang akan berdatangan ke Demak untuk melakukan ziarah.

Para peziarah ini melakukan pelbagai macam ritual. Dari salat berjemaah dan mengaji di masjid sampai menziarahi makam-makam para sultan di masa silam, lalu ke makam Sunan Kalijaga. Karena begitu banyak orang yang datang, acara ini juga dimeriahkan dengan pasar malam di alun-alun Demak. Bahkan majalah Soeara Oemoem, terbit pada 1930, sempat mengusulkan ide gila: pindahkan saja kiblat salat dan pelaksanaan haji ke Masjid Demak.

Kaji Blangkon dan Haji Bawakaraeng

Di periode tersebut, dan bahkan hingga sekarang, ziarah Wali Songo dianggap sebagai hajinya orang miskin. Sampai-sampai muncul gelar bagi para peziarah makam Wali Songo layaknya gelar haji. Jika haji menggunakan gelar “H.”, maka peziarah makam Wali Songo bakal menyandang gelar “Kaji Blangkon”

Ziarah ke makam-makam sultan atau Wali Songo dianggap istimewa karena pada masa hidupnya mereka (lewat mitos maupun bukti-bukti historis) begitu dekat dengan Mekah.

Sultan Agung, misalnya, diyakini punya ilmu “lipat bumi”: bisa ke Mekah dan balik ke Demak hanya dalam hitungan detik. Ilmu yang sama yang dipunyai Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Pada akhirnya, orang-orang ini dimitoskan sebagai orang sakti yang bisa menguasai alam termasuk Mekah pusat spiritual alam.

Aktivitas ziarah ke makam-makam lokal sebagai pengganti ibadah haji tidak hanya terjadi di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, tapi juga di pesisir selatan. Seperti di Imogiri, ziarah ke makam raja-raja Jawa sebanyak 40 kali akan dinilai sama dengan naik haji satu kali (Michael Laffan, Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds, hal. 35). Di Sumatera Barat, ada kepercayaan tentang tujuh kali ziarah ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan, tempat bersemainya kaum sufi di dekat kota pesisir Pariaman, sama dengan satu kali naik haji ke Mekah. Bahkan Ulakan punya julukan lain; Meka Ketek, yang berarti “Mekah Kecil” (Rusli Amran, Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang - Volume 1, hal. 240-241).

Itu belum termasuk ziarah ke Gunung Bawakaraeng (kini wilayah Kabupaten Gowa) di Sulawesi Selatan. Saat musim haji, orang Makassar akan berziarah ke sana karena diyakini setara dengan ibadah haji. Bagi mereka yang telah melaksanakan ziarah akan mendapatkan gelar “Haji Bawakaraeng”. Uniknya, latar ziarah ke Gunung Bawakaraeng adalah kepercayaan lokal pra-Islam, berbeda dengan yang terjadi di Jawa atau Sumatera Barat yang sejak awal punya latar kerajaan-kerajaan Islam.

Hijrah Pengikut Kartosoewirjo

Gagasan memindahkan Mekah sebagai tempat ibadah haji tidak berhenti sampai pada zaman modern. Dalam pelarian Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo saat dikejar-kejar tentara Republik pada 1949, Pemimpin Darul Islam/Negara Islam Indonesia ini menyebut Gunung Sawal (Kabupaten Ciamis) di Jawa Barat sebagai Mekah dan Cisampang (Kabupaten Lebak) sebagai Madinah.

Meniru hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, Kartosoewirjo kemudian memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia di “Madinah”. Merujuk pada klaim Kartosoewirjo, bagi pejuang Darul Islam, ziarah ke Gunung Sawal akan dianggap sama sakralnya dengan ibadah haji ke Mekah.

Beberapa fenomena ini memang layak diperdebatkan. Terlebih secara syariat, tidak ada sama sekali rujukan dalil yang bisa diapaki untuk pembenaran. Meski begitu, gagasan atas konsep berhaji di sejumlah situs spiritual, bahkan peralihan politis ke "negara Islam" yang dipakai pengikut Kartosoewirjo, menjelaskan bahwa Mekah memang diakui sebagai pusat dunia.

Mekah yang dipindahkan secara geografis ini sejatinya jembatan bagi orang-orang miskin karena pergi haji sesungguhnya ke Mekah di Hijaz, seperti kita ketahui, memang memerlukan ongkos besar.

Haji Badal

Di sisi lain, beberapa umat muslim pada awal abad 20 kadang mampu secara ekonomi tapi tidak mampu secara fisik. Pada akhirnya, mereka melaksanakan haji dengan membayar orang lain untuk melakukannya. Kita biasa mengenalnya dengan istilah "haji badal."

Pada poin ini, jangankan orang yang tidak mampu secara fisik karena sakit, bahkan orang yang sudah meninggal sekalipun bisa di-“badal”-kan. Ada beberapa hadis yang menjadi dasarnya. Dari yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas, Hadis Abu Rozin, sampai Buroidah, semua meriwayatkan bahwa haji badal sahih tanpa keraguan di dalamnya. (Diriwayatkan Abu Daud; Ibnu Majah No.1809, 2364, dan Tirmidzi No. 2877)

Beberapa syarat seseorang yang bisa menjadi badal haji adalah yang pernah haji, harus melakukan haji buat dirinya sendiri (bukan diongkosi sejak awal untuk berangkat), dan hanya boleh menghajikan satu orang setiap kali berangkat haji.

Masalahnya, pada awal abad 20, sangat sulit untuk mencari orang yang akan berangkat haji dan tahun sebelumnya pernah haji. Pada akhirnya, seringkali biaya badal haji dititipkan kepada orang-orang yang berangkat. Sekalipun secara syariat belum masuk kriteria (karena belum pernah pergi haji), orang ini kemudian diberi mandat untuk mencari orang di Mekah yang bisa membadalkan haji. (Snouck Hurgronje, 1931: 226-227)

Pada praktiknya, fenomena ini sering dimanfaatkan oleh pembawa mandat. Satu contohnya dari Bima, Pulau Sumbawa, pada awal abad 19. Dalam catatan sejarah Kerajaan Bima (Chamber-Loir & Shalahuddin, 1999: 60) disebutkan Wazir Bima, Abdul Nabi ibn Hidir, mendapatkan biaya badal haji dari Sultan Abdul Hamid sebesar 360 real untuk menghajikan delapan bangsawan Bima yang sudah meninggal.

Karena uang sebesar itu tidak cukup, Abdul Nabi kemudian menyurati Gubernur Jenderal Batavia untuk meminta “sumbangan” karena Sultan Bima disebutnya akan menghajikan tiga bangsawan Bima yang sudah meninggal.

Praktik ini mafhum terjadi. Dan seperti halnya memanipulasi kehadiran Mekah secara geografis ke lokasi terjangkau karena alasan finansial, kedatangan ke Mekah secara fisik pun dimanipulasi dengan badal-badal haji imajiner.

Penulis: Ahmad Khadafi

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id