tirto.id - Di salah satu tembok Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, ada sebuah mural wajah Joker memakai peci. Kalimat di sampingnya tidak main-main: “Menolak RKUHP, bukan menunda”. Poster tersebut berkaitan dengan protes masif tahun 2019. Ketika itu masyarakat menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga revisi UU KPK. Penolakan ini dikemas dalam gerakan yang dikenal dengan sebutan #ReformasiDikorupsi.

Di tengah beragam penolakan, pemerintah akhirnya menunda pengesahan RKUHP (tapi tetap meloloskan revisi UU KPK). Ketika itu sebagian pihak sudah memprediksi bahwa masalah tetap akan muncul di kemudian hari. Salah satunya adalah Dewan Pers, lembaga independen yang menurut undang-undang bertugas mengembangkan dan melindungi pers.

“Itu (RKUHP) harus dicabut kalau tidak dibatalkan. Nanti jadi persoalan,” kata Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya, saat Seminar Nasional Menghentikan Impunitas Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis di Universitas Atma Jaya Jakarta akhir 2019.

Menurut dokumenReformasi Dikorupsi Demokrasi Direpresi (2019) yang dikeluarkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, di sana tetap ada banyak pasal bermasalah, termasuk soal fundamental: demokrasi. LBH menyebut dalam RKUHP terdapat “berbagai pasal yang mengancam kemerdekaan sipil” dan “memuat banyak pasal yang memberangus kemerdekaan berpendapat, berpikir, serta berekspresi.”

Belum lagi soal mekanisme penyusunan yang minim partisipasi. Masih dari dokumen yang sama: “Pembahasannya mayoritas dilakukan secara tertutup, publik sangat sulit untuk mengikuti proses pembahasan dan perkembangan terakhirnya.”

Tiga tahun kemudian, Desember 2022, kekhawatiran Agung, LBH, dan banyak orang jadi kenyataan. DPR mengetuk palu menandakan KUHP baru resmi berlaku pada 2025. Pasal bermasalah masih dimuat.

Lagu Lama "Lapor ke MK"

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan lembaga yang dia pimpin sudah berusaha merangkum semua pendapat yang majemuk saat merumuskan RKUHP. Namun, jika tetap ada yang keberatan, perempuan yang pernah belajar Ilmu Komunikasi di FISIP UI sepanjang 1991-1997 ini mempersilakan mereka mengadu ke Mahkamah Konstitusi.

“Apabila KUHP belum dapat menyamakan seluruh pandangan rakyat Indonesia yang majemuk, masih terdapat jalan konstitusional untuk mengujinya,” kata Puan dalam rapat paripurna DPR ke-13.

Sama sekali tidak ada yang baru dari pernyataan tersebut. Bukan kali pertama undang-undang bermasalah tetap disahkan lalu pembuatnya mempersilakan yang tidak setuju mengajukan judicial review ke MK.

Salah satunya adalah UU Cipta Kerja yang disahkan tahun 2020. Setelah proses lebih dari setahun, MK akhirnya menyatakan UU itu inkonstitusional bersyarat. Salah satu alasannya adalah penyusunan UU Cipta Kerja minim partisipasi publik--juga terindikasi dalam pembentukan KUHP.

Hal ini bahkan diakui sendiri oleh orang DPR ketika mereka bertemu Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indonesia (PSHK). Saat bertemu dengan PSHK medio November lalu, Komisi III DPR--membidangi hukum, HAM, dan keamanan--mengaku mendengar masukan aliansi sebagai “kemurahan hati”. PSHK bergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP. PSHK mengatakan anggota dewan bilang bahwa mereka berhak menerima atau tidak masukan masyarakat berdasarkan pandangan partai.

Hal ini, menurut PSHK, bertentangan dengan prinsip partisipasi publik.

“DPR menempatkan kedaulatan rakyat di bawah kedaulatan partai politik karena menganggap bahwa masukan dari aliansi hanya akan dipertimbangkan apabila partai politik menghendaki,” ungkap PSHK.

Belum lagi persoalan di tubuh MK sendiri. LBH Jakarta menganggap MK bukan lagi saluran konstitusional yang bisa diharapkan.

Hal ini tidak lain karena komposisi MK itu sendiri. Dari sembilan hakim, enam di antaranya diajukan oleh presiden dan DPR (sisanya Mahkamah Agung). Ketika hakim membuat keputusan yang berbeda dari kepentingan pihak yang mengajukan, maka dia bisa dicopot.

Itu terjadi di Oktober 2022 lalu terhadap hakim Aswanto. Dia diajukan DPR. Aswanto dianggap banyak menganulir UU yang dihasilkan DPR--dia ikut menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Ketua Komisi III Bambang Wuryanto menganggap pemberhentian itu adalah “keputusan politis.” “Mengecewakan dong. Ya gimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR,” kata Bambang.

Jadi, begini alur pikir sederhananya: DPR meminta siapa saja yang tidak suka dengan UU yang mereka buat mengadu ke MK agar dibatalkan, tapi instansi yang sama mau hakim tidak menganulir produk hukum tersebut.

Berpotensi Makan Banyak Korban

Dalam KUHP baru, pemerintah dan legislatif sepakat untuk tetap memasukkan pasal soal penghinaan presiden dan wakil presiden. Beda dengan draf periode DPR sebelumnya adalah, ini masuk ke kategori delik aduan. Jadi, jika bukan presiden dan wakil presiden sendiri yang lapor merasa direndahkan, polisi tak bisa menindak masyarakat.

MK sebenarnya sudah menganulir pasal penghinaan pada presiden belasan tahun silam lewat Putusan MK No.013/022/PUUIV/2006. Pemerintah kembali menghidupkannya hanya dengan menambahkan ketentuan soal delik aduan.

“Pasal penghinaan presiden tidak relevan lagi diterapkan di negara Indonesia yang demokratis,” catat peneliti dari Universitas 17 Agustus Surabaya Nuzul Shinta Nur Rahmasari dan Hari Soeskandi dalam Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (2022). Mereka juga menganggap dihidupkannya kembali pasal itu “tidak memenuhi syarat” dan “tidak tepat.”

Selain penghinaan kepala negara, KUHP Pasal 240 dan 241 juga menjadi sorotan. Masyarakat dilarang untuk menghina lembaga negara seperti DPR baik melalui lisan, tulisan, atau gambar.

Jika mau melakukan kritik, maka mereka harus bisa menyajikan “kritik yang sedapat mungkin bersifat konstruktif” sambil memberikan solusi.

Dengan peraturan baru ini, si pembuat gambar Joker berpeci yang disinggung di bagian awal mungkin akan menghadapi bahaya. Sebab mereka sering menghadirkan kritik lewat guyonan.

Sifatnya sama, delik aduan. Pihak yang bisa melaporkan adalah ketua lembaga. Jadi, jika ada anggota DPR merasa dihina, dia bisa melapor ke Ketua DPR kemudian laporannya diteruskan.

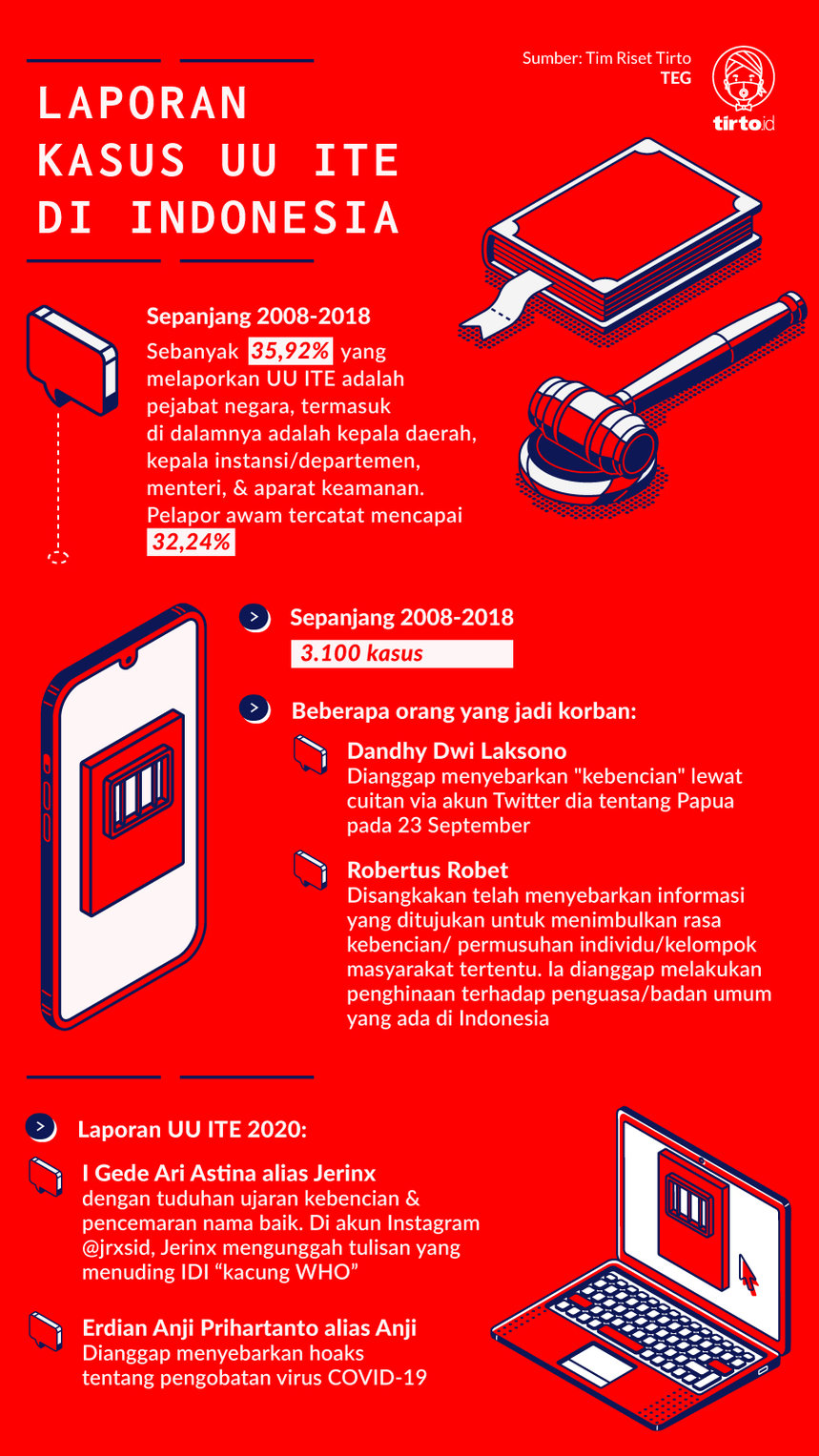

Bicara soal perasaan terhina dan lapor ke aparat, tidak ada contoh lebih baik ketimbang UU ITE. UU ITE bisa menjadi pasal karet karena polisi menerima semua laporan yang masuk, baik oleh perusahaan atau perorangan, soal pencemaran nama baik. Sepanjang 2003 sampai 2021 ada 393 orang yang menjadi korban UU ITE. Dan sepanjang 2006-2018, pejabat negara dan pengusaha adalah profesi yang paling sering menggunakan UU ITE.

Perusahaan seharusnya tidak bisa menggunakan UU ITE. Hal ini sudah ditegaskan oleh staf ahli Kominfo dahulu Henri Subiakto. Namun perusahaan kadang mengakali dengan memakai individu tertentu. “Polisi dan jaksa penuntut itu salah semua,” kata Henri kepada Tirto 2021 silam.

Tidak ada jaminan KUHP--yang diterapkan atas doktrin nasionalisasi belaka--tidak akan berujung sama.

Tanpa KUHP baru yang diduga memuat banyak pasal karet, masyarakat juga sudah sadar bahaya mengeluarkan pendapat. Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang keluar pada Maret 2022 menunjukkan bahwa 64,9% dari 1.200 responden semakin takut menyuarakan opini. Disebutkan pula bahwa 59,5% responden setuju agar UU ITE segera direvisi.

Sayang sekali bukan revisi yang didapat masyarakat tahun ini. Kita justru dapat aturan baru yang makin berpeluang mempersulit menyatakan pendapat atau mengekspresikan diri.

Editor: Rio Apinino