tirto.id - Di depan para pemimpin redaksi dan ketua-ketua cabang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) seantero negeri, Presiden Soeharto menyampaikan sebuah pesan. Mereka saat itu tengah berkumpul dalam rangka Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada 15 Februari 1979. Pesan Pak Presiden:

“Karena itu dengan berbekal pada P4 dan juga dengan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik maka pers nasional kita tidak perlu ragu dalam menyiarkan berita atau membuat ulasan. Juga tidak perlu was-was jika menyiarkan segala bentuk penyelewengan atau ketidakberesan dalam masyarakat, termasuk di dalam tubuh aparatur negara. Juga tidak perlu ragu-ragu dalam melontarkan kritik kepada pemerintah.”

Persis 42 tahun kemudian, "rekan" Soeharto sesama presiden, Joko Widodo, menyampaikan pesan yang mirip-mirip, juga di hadapan insan pers. Kali ini momennya adalah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Istana Negara pada 9 Februari 2021. Pesan Pak Presiden:

"Pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. Jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa selama ini dan di masa yang akan datang."

Sehari sebelumnya, pada 8 Februari 2021, saat memberikan sambutan peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI tahun 2020, Jokowi juga menyampaikan amanat bahwa pemerintah membuka diri terhadap masukan dari masyarakat. Ia berkata:

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan.”

Intisari dari pernyataan dua tokoh ini sebenarnya serupa: masyarakat tak perlu ragu atau khawatir untuk mengkritik pemerintah. Tapi kenyataannya tentu tidak semudah itu.

Di masa kepresidenan Soeharto, banyak orang yang mengkritik pemerintah tidak bisa hidup tenang. Beberapa di antaranya menghilang atau menghuni penjara.

Sedangkan pers yang melakukan kritik yang tidak sesuai dengan kriteria Soeharto—bermutu, sopan-santun, tak mengganggu stabilitas, dan tidak menghambat pembangunan nasional—maka bisa saja diberedel pemerintah. Tabloid Detik, majalah Editor, dan majalah Tempo adalah contoh korbannya.

Berselang hampir tiga windu sejak keruntuhan Orde Baru, HPN, yang ditetapkan Soeharto diperingati setiap 9 Februari, dijadikan ajang para pejabat negara untuk membuktikan diri mereka peduli dengan pers dan terbuka atas kritik dari masyarakat.

Pejabat tinggi negara yang juga menyinggung soal kebebasan pers adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo. "Kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga," katanya. "Bagi pemerintah, kebebasan pers, kritik, saran, masukan, itu seperti jamu. Menguatkan pemerintah."

Benarkah demikian?

Bertolak Belakang dengan Tindakan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, seperti dilaporkan Antara, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2019 menjadi 74,92 poin. Angka ini meningkat 2,53 dibandingkan tahun 2018.

Namun hasil kajian majalah Economistmelalui The Economist Intelligence Unit(EIU) tahun 2019 menunjukkan hasil berbeda dengan BPS. Indonesia berada di peringkat 64 dari 167 negara dalam hal demokratisasi. Di antara lima indikator yang ditelaah, kebebasan sipil bahkan paling rendah, yakni di angka 5,59. Indonesia hanya satu peringkat di atas Namibia.

Setahun berikutnya, Economist melakukan survei serupa dan memperlihatkan kecenderungan yang sama. Menurut kajian tersebut, demokrasi di Indonesia masih kelas medioker. Indonesia punya poin 6,3 dalam skala 0-10 dan membuatnya berada di urutan ke-64 dari 167 negara. Angka ini lebih buruk 0,1 dari tahun sebelumnya. Kebebasan sipil juga tak berubah, tetap di angka yang sama.

Indonesia satu taraf dengan Lesotho yang penduduknya sekitar 2 juta orang dan luas wilayahnya tak lebih besar dari Jawa Tengah. Di kawasan Asia dan Australia, Indonesia juga tak mencapai 10 besar, kalah dibanding Filipina yang dipimpin autokrat Rodrigo Duterte atau bahkan Timor Leste yang baru merdeka dari Indonesia 22 tahun lalu.

Di periode kedua Jokowi, hanya ada tiga partai yang berada di luar pemerintahan: PKS, Partai Demokrat, dan PAN. Jokowi beralasan ingin membangun "demokrasi gotong-royong" sehingga berhasrat merangkul semua oposisi. Padahal, dalam kehidupan demokrasi, oposisi yang kuat adalah prasyarat bagi berjalannya mekanisme checks and balances.

Ben Bland, peneliti dari Lowy Institute, menganggap masuknya oposisi terkuat Jokowi, Prabowo Subianto, ke dalam koalisi bukan karena masalah kebutuhan semata, tapi juga untuk meminimalisasi perlawanan pada pemerintahan periode keduanya.

“Ketika dia memilih Prabowo [sebagai Menteri Pertahanan] artinya sudah selesai,” kata salah satu pejabat kepada Bland seperti tertera dalam Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia (2020). “Dia melakukan itu untuk melumpuhkan oposisi.”

Jika Jokowi meminta kritik dari pers dan masyarakat, maka di level politik praktis, langkah-langkah politiknya justru bertolak belakang dengan pernyataannya. Dengan semakin sedikitnya oposisi, peluang pemerintah mendapat "kritik dari jalur resmi" kian menipis.

Salah satu contohnya adalah pengesahan tergesa-gesa UU Cipta Kerja pada Oktober 2020. Kritik dari masyarakat merebak. Demonstrasi meledak di Jakarta dan berbagai daerah. Meski UU tersebut dinilai masih banyak mengandung kesalahan dan berpotensi merugikan rakyat, pemerintah tetap ngotot mengesahkannya.

Di parlemen, hanya PKS dan Partai Demokrat yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Bahkan Partai Demokrat sempat melakukan aksi walkout. Tapi itu semua percuma. Dua partai itu tidak bisa mengalahkan suara 7 partai lain plus pemerintah. Enam partai di antaranya adalah bagian dari koalisi.

Banyak kritik bernas dari masyarakat seperti penolakan penghapusan batas perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau penghapusan kewajiban daerah untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Tapi kritik itu tidak sampai atau tidak menarik perhatian Jokowi. Dalam keterangan resminya, Jokowi justru menanggapi bahwa para pengkritik UU Ciptaker telah termakan hoaks. Kritik dari rakyat melalui demonstrasi tak lagi dianggap benar oleh pemerintah.

Setahun sebelumnya, dalam demonstrasi menentang revisi UU KPK pada September 2019, mantan jurnalis Tempo dan Vice, Ananda Badudu, sempat ditangkap kepolisian. Alasannya, ada dana yang disalurkan dari rekening Ananda ke sejumlah mahasiswa yang berdemonstrasi. Tuduhan lain, Ananda dianggap ikut memprovokasi kekerasan. Padahal menghimpun dana saweran publik untuk aksi demonstrasi, yang merupakan salah satu alat kritik, seharusnya tak perlu dipolisikan. Ananda kemudian dibebaskan dan kasusnya tak berlanjut.

Pada bulan yang sama dengan penangkapan Ananda, aktivis Dandhy Dwi Laksono juga ditangkap. Dandhy dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya karena mencuit soal peristiwa di Jayapura dan Wamena. Lagi, sampai sekarang, Dandhy tak pernah terbukti bersalah.

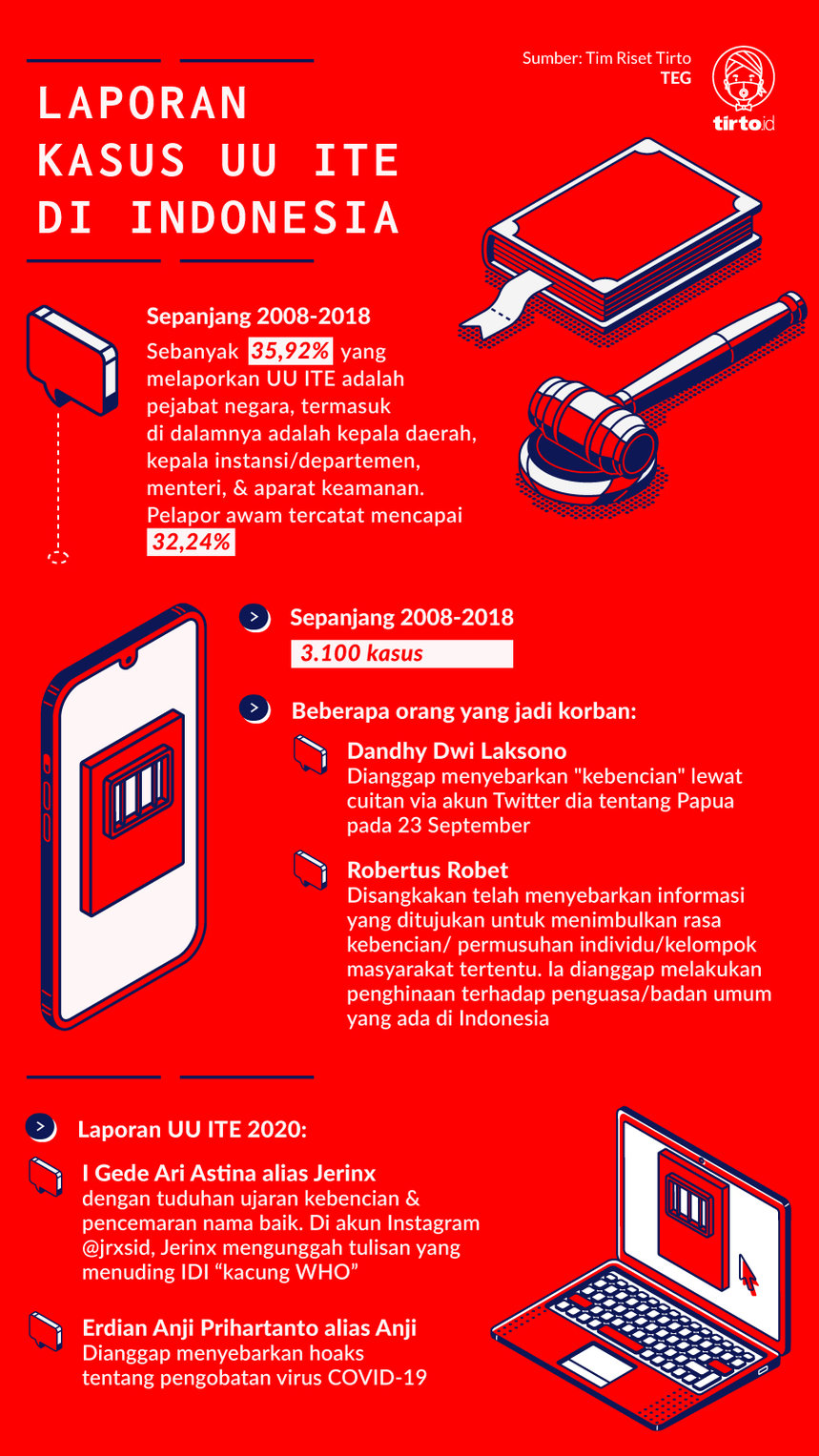

Kesamaan dua orang ini adalah mereka dilaporkan dengan pasal karet UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sampai Oktober 2020, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat setidaknya ada 14 orang dan 10 peristiwa kritik kepada Jokowi berujung hukum.

Presiden Jokowi memang mewacanakan revisi UU ITE yang menurut berbagai pihak telah banyak disalahgunakan kepolisian. Namun pada 2016, ketika revisi UU ITE pertama kali dilakukan, pemerintah membiarkan pasal karet tetap ada. Dan pada prolegnas prioritas DPR sekarang, UU ITE tidak dimasukkan sebagai UU yang perlu direvisi.

Sebenarnya tidak mengherankan pemerintah dan DPR menganggap UU ITE layak dipertahankan karena mereka tergolong yang paling banyak menggunakannya. Ini belum termasuk warga biasa yang menggunakannya untuk membela penguasa.

Mundur lagi ke belakang, Jokowi, bersama Basuki Tjahaja Purnama (BTP), pernah mendapat kritik besar-besaran menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Kala itu demonstrasi bertajuk Aksi Bela Islam 212 dan 411 merebak di Jakarta. Polisi menangkapi beberapa pentolan aksi seperti Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, dan Sri Bintang Pamungkas dengan tudingan makar. Dan tudingan itu tak pernah terbukti. Tapi satu yang pasti: kritik dari orang-orang itu terbungkam lebih dulu karena sudah ditangkap saat hari demonstrasi.

Jokowi secara pribadi memang tidak pernah melapor atau bahkan menangkapi siapapun yang mengkritik dirinya. Dalam hal ini, Polri dan beberapa lembaga non-pemerintah atau pribadi yang mengklaim sebagai "perwakilan masyarakat" seperti menjadi perpanjangan tangan Jokowi untuk menjerat orang-orang yang mengevaluasi pemerintahannya.

Dibayangi Buzzer

UU ITE dan lembaga kepolisian memang bisa dijadikan "herder" untuk menjaga penguasa dari kritik, tapi ada pula cara halus untuk menutup kritik yaitu melalui permainan di media sosial.

Jokowi boleh saja mengatakan terbuka pada kritik, tapi kadang-kadang beberapa pendukungnya di media sosial tidak. Banyak kritik dari para akademisi atau aktivis atau bahkan rakyat biasa kepada Jokowi, baik melalui media massa atau media sosial, dimentahkan begitu saja oleh akun-akun pendukung pemerintah. Akun-akun penyokong ini biasanya membandingkan Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya atau menyerang secara ad hominem.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Industri sekaligus politikus senior PDIP, Kwik Kian Gie, mencuitkan kritik di akun Twitter-nya, @kiangiekwik, soal perekonomian Indonesia sekarang. Dia kemudian menghadapi balasan berupa serangan dari pengguna internet yang dia duga sebagai buzzer. Kwik, misalnya, diserang soal kepemilikan sahamnya di panti pijat dan spa. Padahal perkara itu tak pernah ada dalam kritikan Kwik sebelumnya. Kwik pun mengaku ketakutan.

"Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis-habisan, masalah pribadi diodal-adil. Zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik-kritik tajam. Tidak sekalipun ada masalah," kata Kwik, juga melalui akun Twitter.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan kepada Tirto, Selasa (9/2/2021), bahwa "pemerintah selalu terbuka dengan semua kritik terhadap setiap kebijakan untuk kepentingan rakyat." Jika ada yang ditangkap karena UU ITE, Fadjroel menyarankan masyarakat "mesti belajar pada media/pers bagaimana cara menyampaikan informasi atau kritik yang selalu kokoh, setidaknya pada kebenaran, akurasi, dan verifikasi."

Meski Fadjroel mengatakan masyarakat bisa belajar dari media karena akurasinya, pada praktiknya media yang melakukan kritik bisa kena risak oleh para pendukung penguasa. Contoh paling gres adalah Tempo.

Majalah Tempo edisi 21-27 Desember 2020 menulis laporan dengan headline "Korupsi Bansos Kubu Banteng". Laporan itu menyebut nama putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani. Gibran dianggap sebagai orang yang berjasa atas penunjukan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex untuk penyediaan goodie bag, sedangkan Puan diduga menerima dana miliaran rupiah dari tersangka korupsi bansos corona, Menteri Sosial Juliari Batubara.

Laporan ini kemudian membuat pendukung Jokowi yang aktif di media sosial, seperti Denny Siregar dan Ade Armando, berspekulasi. Melalui akun YouTube CokroTV, Ade menyebut "laporan utamanya [Tempo] kali ini benar-benar terkesan mengada-ada" dan Denny mengatakan Tempo membuat laporan berdasarkan gosip belaka.

Lalu, di Twitter, bermunculan tagar-tagar yang memojokkan dan merisak Tempo. Salah satu yang sempat trending pada 21 Desember 2020 adalah #TempoMediaAsu. Hari-hari berikutnya, Tempo bahkan menjadi bahan risak yang empuk di media-media sosial.

Di samping itu, perlakuan hukum kepada orang-orang yang dianggap buzzer juga cenderung berbeda. Misalnya saja Permadi Arya yang menggunakan kalimat “sudah selesai evolusi belum kau?” kepada aktivis asal Papua, Natalius Pigai. Kendati Pigai dan Permadi sudah berdamai, kasus ujaran kebencian itu seharusnya tidak begitu saja rampung. Pelapor dalam kasus itu bukan Pigai, tapi orang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Namun sampai sekarang, kasus yang bernuansa rasisme itu tidak juga selesai. Barang bukti berupa cuitan Permadi juga sudah dihapus dari akunnya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati punya komentar menarik perihal fenomena buzzer, UU ITE, dan kritik kepada pemerintah. Kepada Detik pada Rabu (10/2/2021), alumnus Fakultas Hukum UI itu mengatakan:

"Salah satu indikasi bahwa ada diskriminasi penegakan hukum kalau yang melakukan kesalahan adalah oposisi atau orang yang kritis meskipun sudah di-take down postingannya, minta maaf, tetap dikriminalisasi, tetap dikriminalkan. Tetapi kalau sebaliknya, influencer yang sering membantu narasi-narasi pemerintah, dia seperti kebal hukum.”

Menebar janji dan bermulut manis memang mudah bagi politikus dan penguasa. Jika hanya mengaku terbuka kepada kritik, Soeharto juga bisa.

Editor: Ivan Aulia Ahsan