tirto.id - “Apabila sudah kalah (takluk) Nusantara, saya [akan] menikmati palapa,” kata Gajah Mada, seperti dikutip Sartono Kartodirdjo dalam Negara dan Nasionalisme Indonesia: Integrasi, Disintegrasi, dan Suksesi (1995:27). Menurut Sartono, istilah palapa berasal dari kata "alap" yang berarti menikmati hasil daerah lungguh atau apanase.

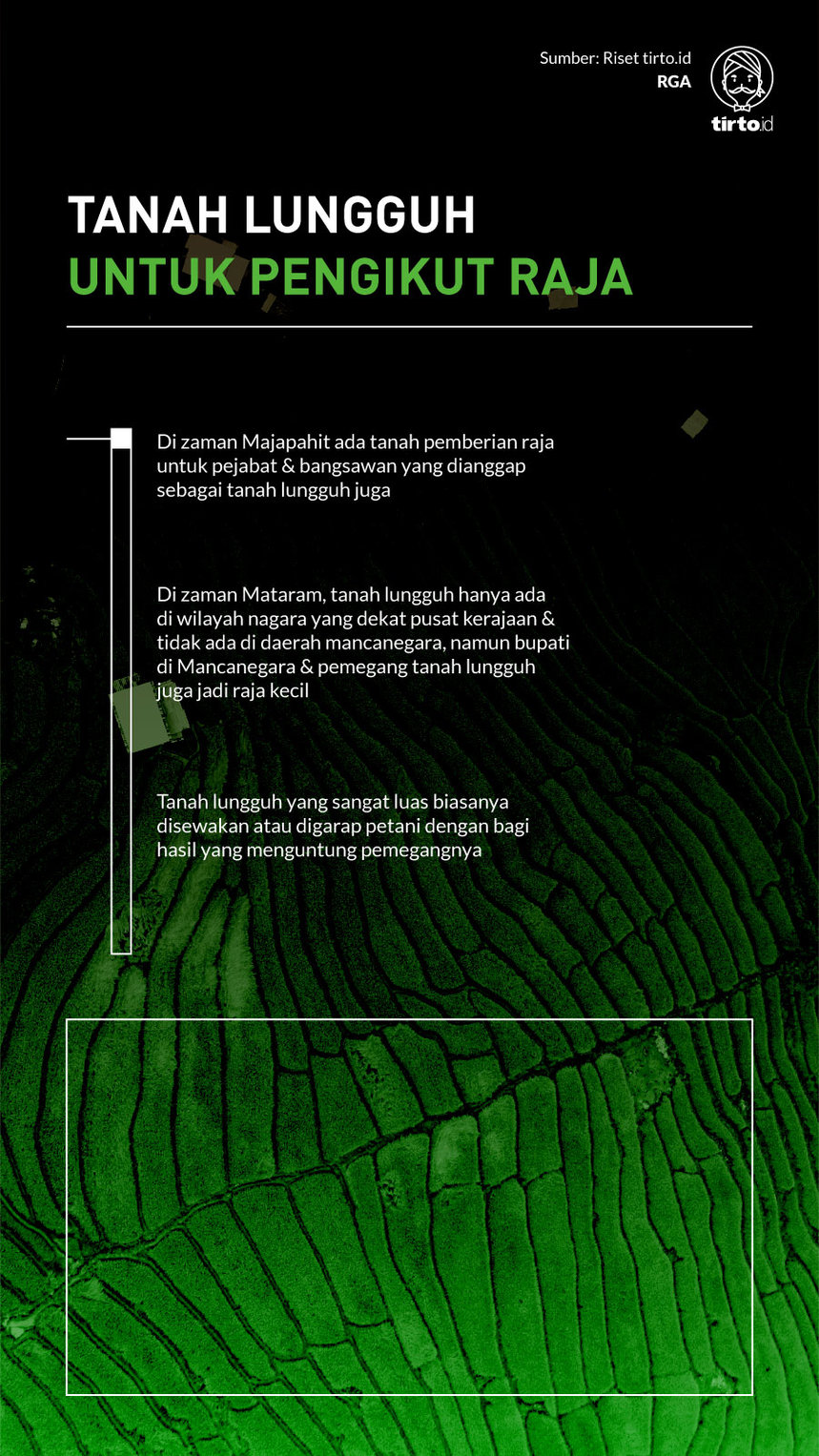

Tanah lungguh adalah tanah garapan yang diberikan kepada pegawai kerajaan sebagai pengganti gaji sesuai dengan jabatannya.

“Mereka diberi tanah apanage atau tanah lungguh sebagai gaji yang merupakan imbalan jasanya,” tulis Suhartono dalam Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920 (1991:28).

Ong Hok Ham dalam Rakyat dan Negara (1991:64) menyebutkan bahwa tanah sebagai gaji dari raja itu bisa kembali lagi kepada raja “saat priyayi wafat atau turun dari jabatannya.”

Tanah lungguh bisa membuat seorang pejabat atau bangsawan menjadi tuan tanah, yang punya hak ekonomis atas tanah tersebut. Mereka dapat menyewakannya kepada petani tak bertanah.

Pada zaman Kerajaan Majapahit, seperti ditulis Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris (1996:30), pemegang tanah-tanah lungguh di sisi timur Jawa Tengah dan Jawa Timur kerap menghadap raja di ibukota.

Para pemegang tanah lungguh adalah golongan yang memperkokoh kekuasaan raja. Mereka adalah orang-orang yang mendukung tegaknya kuasa raja di daerah yang jauh dari istana.

Di zaman Mataram Islam, Lombard menyebut konsep wilayah kekuasaan semakin konsentris. Keraton sebagai daerah ibukota. Di sekitar ibukota disebut nagaragung. Di luarnya lagi ada daerah mancanagara.

Di negaragung inilah terdapat tanah-tanah lungguh yang dipegang oleh bangsawan dan pejabat kepercayaan raja. Mereka tinggal di ibukota dan untuk urusan memungut pajak atas tanah lungguh itu diwakilkan kepada bekel--pamong desa di bawah lurah. Sementara di mancanagara, tak ada tanah lungguh dari raja, tetapi di sini para bupati adalah tuan tanah menjadi raja-raja kecil yang jauh dari kekuasaan raja.

Sampai datang dan berkuasanya orang Belanda selama ratusan tahun, raja Jawa masih juga tak memberikan gaji dalam bentuk uang kepada para pejabat dan bangsawan. Tanah lungguh masih dipertahankan sebagai sumber penghidupan para pembantu raja.

Tanah lungguh biasanya disewakan kepada pihak lain atau dikerjakan oleh petani penggarap. Hasilnya akan dibagi antara penggarap dengan pemegang tanah lungguh.

Raja-Raja Kecil

Menurut Lombard, pada tingkat tertinggi para bangsawan turunan raja mendapat tanah bengkok yang luas sekali. Di desa yang merupakan tingkatan wilayah terendah, para bekel juga mendapat tanah bengkok yang digarap atas nama mereka. Bekel menjadi jembatan antara rakyat desa dengan lembaga di atasnya lagi.

“Ia (bekel) memiliki otonomi sosial dan politik, dan tidak tergantung dari pusat kerajaan,” tulis Suhartono dalam Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920 (1991:55).

Kuasa seorang bekel di lingkungan desa tidak berbeda dengan kekuasaan raja. Maka tak heran jika bekel disebut sebagai raja kecil. Seperti bekel, sebagaimana disebut Lombard, para bupati juga menjadi raja kecil-kecilan yang tanah bengkoknya lebih luas.

Tinggi rendahnya pemasukan pemegang tanah lungguh juga tergantung produktifitas dari pengelolaan tanah lungguh tersebut. Sartono Kartodirdjo dalam Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium (1987:296) menyebut bahwa pemegang apanase seperti bupati dan bawahannya, memberikan “tekanan secara lebih intensif terhadap petani.”

Petani, menurut Suhartono, kerap dikambinghitamkan dan dijadikan korban atau pesakitan. Sagimun Mulus Dumadi dalam Pangeran Dipanegara: Pahlawan Nasional (1976:71) menyebut sistem apanase atau pemilikan tanah lungguh ini memberikan tekanan yang berat pada kehidupan rakyat. Apalagi jika pemilik tanah lungguh itu kejam dan hanya mementingkan diri sendiri.

Menurut Lombard, para priyayi yang jadi tuan tanah di atas tanah lungguh lambat laun menjadi golongan dengan kepedulian utamanya adalah melangsungkan keturunan dan membela hak-hak istimewanya.

Setelah Perang Jawa (1825-1830) berakhir, golongan priyayi mengalami kemerosotan wibawa. Pemerintahkan kolonial menerapkan sistem birokrasi kolonial yang berdampingan dengan sistem kerajaan feodal lawas. Agustina Magdalena Djuliati Suroyo dalam Eksploitasi Kolonial Abad XIX (2000:128) menyebut para bupati diberi pilihan oleh pemerintah kolonial untuk menerima uang dan tanah atau uang sepenuhnya.

Belakangan, mesti bupati dan jajarannya digaji sepenuhnya dengan uang oleh pemerintah kolonial, tetapi istilah tanah lungguh belumlah hilang.

Editor: Irfan Teguh