tirto.id - Ketegangan para pejabat tinggi Indonesia itu beralasan, karena beberapa bulan sebelumnya, pada Sabtu, (19/3/2016), terjadi sebuah insiden. Sebuah kapal coastguard Cina mengganggu penegakan hukum dari Kapal Perikanan (KP) Hiu 11 yang tengah menangkap kapal nelayan Kway Fey. Kapal coastguard Cina itu sengaja menabrak Kway Fey untuk menghindari proses hukum dari otoritas kelautan Indonesia.

Insiden tersebut memancing reaksi keras dari publik Indonesia yang berujung kepada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna. Di satu sisi, publik gembira dengan simbolisasi ketegasan presiden kita dalam menegaskan kedaulatan di Natuna. Di sisi lain, kita patut mempertanyakan, simbol apakah yang tengah dikirimkan Cina kepada para tetangganya?

Jurus perahu naga mengail ikan

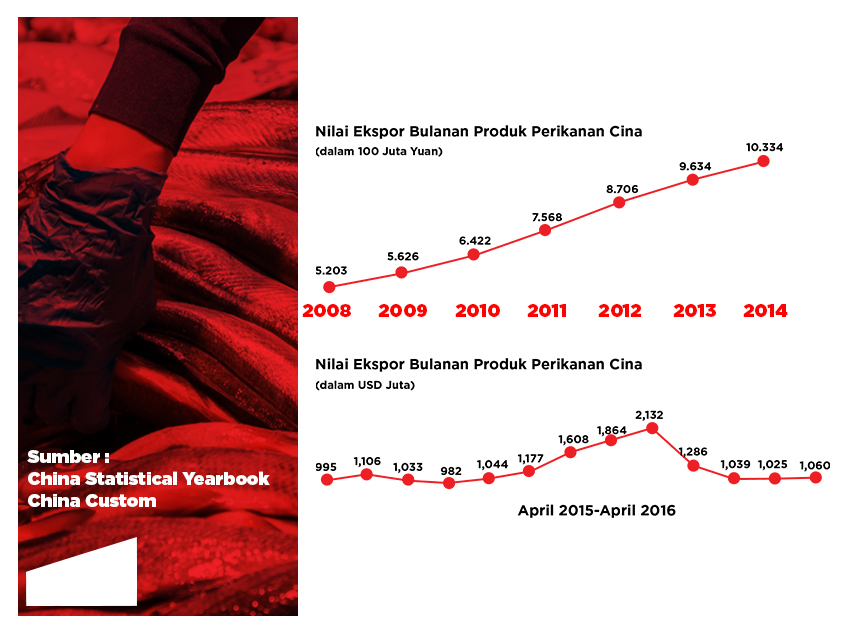

Beberapa tahun terakhir ini, Cina semakin agresif menegaskan supremasinya di samudera. Hal tersebut berbanding lurus dengan perekonomiannya yang juga sedang melambung. Pesatnya perekonomian negeri Tirai Bambu ini salah satunya disokong oleh sektor perikanan.

Sektor perikanan Cina ditopang oleh armada DWF (distant water fishing –penangkapan ikan lintas negara dan benua) yang besar. Mongabay mencatat, Cina adalah negara penghasil produk perikanan terbesar dengan produksi mencapai 15 juta ton produk perikanan dari 3.400 kapal penangkap ikan yang beroperasi di 93 negara. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat (AS) sebagai negara perikanan terbesar ketiga hanya memiliki 200 kapal.

Kapal-kapal Cina mengarungi hampir seluruh pojok lautan yang ada di dunia ini, mulai dari teriknya perairan pantai barat Afrika hingga dinginnya perairan Antartika. Data dari PEW Research mengemukakan, hasil tangkapan DWF Cina mencapai 4,6 juta ton atau 12 kali lebih besar dari data resmi yang dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Wilayah yang ikannya paling banyak ditangkap oleh Cina adalah perairan pantai barat Afrika dengan angka mencapai 2,8 juta ton, disusul oleh perairan Asia (termasuk Laut Cina Selatan) dengan jumlah 948 ribu ton, dan perairan Oceania dengan 198 ribu ton.

Besarnya angka produksi perikanan dan armada kapal Cina tidak diimbangi oleh pengawasan yang memadai. Analis perikanan dari American University, Chris Carolin mengungkapkan, “Sementara beberapa negara mempertahankan jumlah armada DWF yang proporsional, armada Cina jumlahnya terlalu besar dan pengawasan dari pemerintahnya terlalu lemah”. Kondisi ini tentu saja dapat memicu munculnya pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal ini demi meningkatkan penghasilan mereka.

Menurut data Bank Dunia, kasus IUUF (illegal, unreported, unregulated fishing) setiap tahunnya menimbulkan kerugian hingga 20 miliar dolar AS di seluruh dunia. Dari jumlah itu, sekitar 25 persennya terjadi di wilayah perairan Indonesia yang merupakan negara penghasil produk perikanan terbesar kedua setelah Cina. Sementara itu, organisasi pangan dunia (FAO) menyatakan, IUUF juga mengancam persediaan komoditas perikanan dunia karena menguras hingga 23 juta metric ton ikan dari perairan-perairan di seluruh dunia.

Klaim “Traditional Fishing Ground” dan “Nine-Dash Line”

Salah satu wilayah “favorit” bagi kapal-kapal perikanan Cina adalah perairan Laut Cina Selatan. Secara geografis, wilayah ini terhitung paling dekat dengan daratan Cina. Perairan Laut Cina Selatan juga memiliki potensi perikanan yang sangat besar sehingga merupakan jalur nelayan yang sangat ramai. Namun, di wilayah ini nelayan Cina harus berbagi daerah tangkapan dengan nelayan-nelayan dari tetangganya seperti Vietnam, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Taiwan.

Kasus penabrakan kapal Kway Fey oleh kapal coastguard Cina ternyata menyisakan satu fakta penting. Dalam kejadian itu, Deutsche Welle melansir laporan bahwa petugas yang menggeledah salah satu kapal nelayan Cina menemukan peta versi kantor kemaritiman Cina, Nansha, terbitan 1994 yang mencantumkan perairan di pulau Natuna sebagai wilayah penangkapan tradisional Cina, atau lazim disebut traditional fishing ground. Klaim atas traditional fishing ground ini pula yang digunakan oleh pemerintah Cina untuk memprotes perlakuan aparat Indonesia terhadap para nelayannya.

Lantas, apakah perairan Natuna benar-benar merupakan “kolam pemancingan” milik Cina?

Klaim tersebut tentu saja bersifat sepihak dan patut dipertanyakan. Pertama, istilah traditional fishing ground sama sekali tidak tercantum di dalam UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) sebagai kesepakatan internasional tertinggi yang mengatur hukum laut. Cina sendiri telah meratifikasi perjanjian ini sejak 1996 silam. Kedua, Cina sama sekali belum mengajak negara-negara tetangganya untuk merundingkan dan membedah konsep traditional fishing ground. Oleh sebab itu, istilah tersebut sama sekali tidak memiliki konsekuensi hukum tertentu untuk dipatuhi, karena Cina belum mencapai kesepakatan dengan negara-negara lain sekaligus tidak diatur oleh perangkat hukum tertinggi, yaitu UNCLOS.

Jauh sebelum klaim atas traditional fishing ground, Cina terlebih dahulu berusaha memperjuangkan “nine-dash line” atau “sembilan garis putus-putus” untuk menandai wilayah perairannya di Laut Cina Selatan. Klaim itu ditandai dengan penerbitan peta wilayah perairan pada 1947 meskipun dengan spesifikasi yang tidak begitu jelas. Peta “nine-dash line” ini diperbarui dengan koordinat yang lebih akurat pada 2009 untuk menghadapi gugatan terkait landas kontinen dari Malaysia dan Vietnam di PBB.

Berikut ini merupakan ilustrasi tentang “nine-dash line” yang digambarkan oleh I Made Andi Arsana, Ph.D, dosen dari Jurusan Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. (Garis “nine-dash line” tidak pernah disambung secara utuh dan sengaja dibiarkan putus-putus oleh Cina). Ada dua kemungkinan terkait kecenderungan Cina untuk mempertahankan garis putus-putus ini: pertama, Cina memang belum memiliki pedoman yang jelas mengenai koordinat-koordinat dari garis putus-putus tersebut serta masih melakukan penelitian untuk menyambungkan kesembilan garis tersebut. Kedua, “Nine-dash line”dibiarkan terputus supaya negara lain tidak memiliki pedoman untuk melawan klaim Cina sehingga negara ini bebas menentukan koordinat sekehendak hatinya. Gambar ini hanyalah satu dari sekian banyak kemungkinan penggambaran “nine-dash line” oleh negara tersebut.

Arsana berpendapat, Indonesia belum pernah menegosiasikan batas maritimnya dengan Cina mengingat daratan Cina yang dijadikan dasar mengukur klaim laut berada sangat jauh dari wilayah perairan Indonesia, sehingga sangat tidak masuk akal jika Cina memiliki persinggungan batas maritim dengan Indonesia. Indonesia hanya memiliki perjanjian pengaturan batas maritim dengan Malaysia yang diresmikan pada 1969 dan Vietnam pada 2003.

Klaim traditional fishing ground dan nine-dash line berkaitan satu sama lain, seperti yang ditunjukkan oleh protes resmi pemerintah Cina atas insiden Hwai Fey. Mereka berdalih bahwa kapal Hwai Fey memang berada di wilayah perairan tradisional yang sejak turun-temurun biasa dilayari oleh nenek moyang mereka. Klaim ini tentu saja menggelikan, mengingat Hwai Fey berada di tengah-tengah perairan Natuna (garis biru) sehingga menimbulkan klaim yang sangat tidak masuk akal: “Natuna milik RI, tetapi perairannya milik Cina”.

Klaim kosong yang tengah diisi

Pepatah mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Gertakan hanya akan dianggap sebagai polusi suara jika tidak diiringi langkah nyata. Cina tentu tidak menginginkan supaya klaim mereka atas traditional fishing ground dan nine-dash line hanya menjadi gertakan kosong yang tidak dianggap oleh tetangga-tetangganya. Dalam dunia diplomasi, klaim sepihak tidak pernah ada artinya. Klaim hanya akan berfungsi apabila diakui oleh negara lain, baik diperoleh dengan cara yang halus maupun lewat paksaan. Cina menyadari, klaim mereka harus disertai dengan langkah-langkah konkret.

Hal terpenting yang dilakukan oleh Cina adalah mempersiapkan para nelayannya agar siap mengarungi perairan-perairan yang mereka klaim. Salah satu unsur terpenting untuk menegaskan sebuah klaim adalah dengan menunjukkan kehadiran secara nyata (presence) di perairan yang diklaim. Cina bahkan ditengarai telah membentuk “milisi nelayan” yang berpusat di pelabuhan Tanmen, pulau Hainan, untuk menjalankan tugas-tugas seperti pengumpulan data intelijen, pelayaran ke pulau-pulau sengketa (termasuk kepulauan Spratly dan Paracel), hingga mencegat kapal asing yang masuk ke wilayah sengketa. Terkait hal ini, Washington Post mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa pemerintah Cina turut menyediakan subsidi bagi pembuatan kapal-kapal nelayan berukuran besar. Cina bahkan menyediakan layanan satelit berteknologi mutakhir gratis sebagai peralatan navigasi bagi 50.000 kapal nelayannya yang berangkat dari Hainan.

Selain langkah-langkah seperti yang dijabarkan di atas, Cina juga menggunakan cara-cara simbolis lainnya. Pertama, Cina pada November 2012 mengeluarkan paspor baru yang menyertakan peta wilayah maritim kepulauan Spratly dan Paracel yang masih menjadi sengketa dengan Vietnam dan Filipina. Kedua, Cina pada April 2013 mulai membuka Woody Island di kepulauan Paracel untuk turis dan kapal pesiar. Ketiga, dan yang paling mutakhir, Cina mulai mengetes apa yang disebutnya sebagai “penerbangan sipil” di pulau yang baru dibuatnya di Laut Cina Selatan pada Januari 2016.

Satu pertanyaan patut mengemuka bagi negara-negara tetangga Cina di Laut Cina Selatan: apakah mereka hanya akan menunggu sampai klaim kosong Cina perlahan-lahan terpenuhi?

Penulis: Putu Agung Nara Indra

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti