tirto.id - Jazz sedang sekarat—jika tak ingin disebut “mati.” Kalimat ini diucapkan oleh Sebastian, tokoh utama dalam film La La Land (2016), kepada gebetannya, Mia, tatkala keduanya sedang kencan di salah satu klub jazz yang menyajikan atraksi bebop di sudut Los Angeles. Argumen Sebastian berangkat dari fakta bahwa saat itu, sangat sedikit sekali musisi yang masih memainkan jazz murni.

Keprihatinan Sebastian sebetulnya dapat dimaklumi. Masa keemasan jazz, seperti apa yang terekam di kepala Sebastian, terjadi terakhir kali pada dekade 1960-an. Kala itu, jazz jadi ragam musik yang digilai masyarakat AS. Ia melahirkan musisi-musisi bernas macam Bill Evans, Miles Davis, Charlie Parker, Frank Sinatra, Nat King Cole, sampai John Coltrane. Album-album mereka laris di pasaran, konsernya banyak diburu para penggemar.

Akan tetapi, situasi berubah 180 derajat saat rock mulai populer. Jazz, yang mulanya jadi bintang, pelan-pelan digusur kehadiran para pria gondrong bergitar. Altar sesembahan diisi Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Grateful Dead, hingga The Allman Brothers.

Pemandangan semacam ini terus bertahan hingga bertahun-tahun setelahnya. Jazz dinilai sebagai musik yang tak mampu menangkap dinamika zaman. Ia masih bertahan dengan segala ritus sucinya seperti, katakanlah, adu permainan solo yang mengabaikan keberadaan penonton. Jazz tak menyediakan ruang menikmati musik secara kolektif. Tak ada dansa, sing-a-long, apalagi hura-hura. Walhasil, banyak yang meninggalkan jazz—dan ini pula yang menyebabkan adagium “jazz sedang sekarat” muncul. Jazz perlahan dipandang serupa barang pajangan di museum.

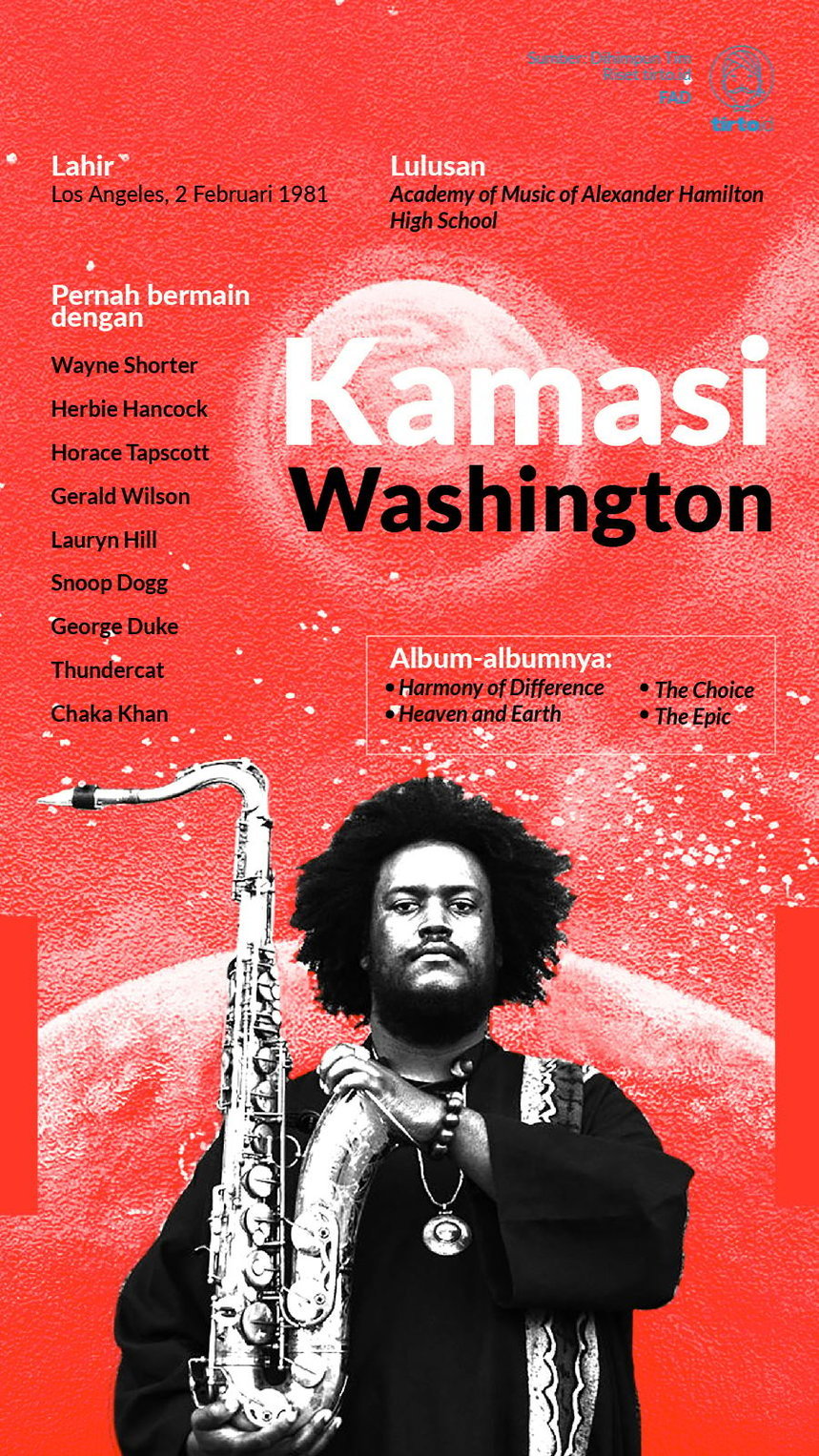

Lalu Datanglah Kamasi

Pada 1965, John Coltrane mengeluarkan album bertajuk A Love Supreme. Album ini hanya memuat tiga repertoir yang masing-masing berdurasi lebih dari tujuh menit (komposisi terakhir, “Part 3: Pursuance/A Love Supreme” bahkan punya panjang sekitar 17 menit). Bersama Kind of Blue (1959) garapan Miles, A Love Supreme jadi penanda masa jaya jazz era 1960.

Apa yang disajikan Coltrane lewat album ini merupakan bukti kebesarannya sebagai musisi jazz. Coltrane, yang memainkan saksofon, mampu membikin melodi-melodi mematikan. Tiupannya meliuk tajam serta menciptakan permadani nada yang syahdu, kompleks, dan juga puitik. Singkat kata, A Love Supreme adalah magnum opus Coltrane, bersanding dengan dua album terdahulu: Blue Train (1958) dan My Favorite Things (1961).

Butuh waktu setengah abad untuk mendapatkan ketakjuban yang sama seperti saat mendengar A Love Supreme. Impresi itu datang dari The Epic (2015), sebuah album eksplosif berdurasi tiga jam lebih yang dibikin saksofonis bernama Kamasi Washington. Dengan The Epic, Kamasi membawa jazz kembali mencuat ke permukaan seraya menegaskan pada dunia bahwa musik ini masih punya napas.

Kamasi tumbuh dan besar di South Central, Los Angeles. Kedua orangtuanya bekerja sebagai guru. Ibunya mengajar sains, sementara ayahnya mengajar seni musik. Perkenalan Kamasi dengan jazz terjadi berkat sang ayah yang mengidolai Coltrane, Pharoah Sanders, Eric Dolphy, serta Horace Tapscott. Di usianya yang ke 13, Kamasi mulai belajar saksofon.

Seiring waktu, Kamasi kian keranjingan bermain saksofon. Terlebih, referensi musiknya bertambah luas karena ia sering menghabiskan waktu bermain di Leimert Park yang saat itu berstatus “area seni” di South Central. Di sana, Kamasi kerap menyaksikan idolanya, Pharoah, bermain. Tak cuma itu saja, di tempat yang sama, Kamasi juga rutin menyimak kolektif hip hop macam Project Blowed, Freestyle Fellowship, sampai The Pharcyde unjuk gigi. Kombinasi jazz dan hip hop itulah yang kelak membantu Kamasi menciptakan musiknya.

Menjalani kehidupan di daerah yang acapkali disebut “ghetto” membuat Kamasi akrab menyaksikan ironi—perang antar gangster, obat-obatan, aksi rasial aparat. Namun, Kamasi punya sikap yang jelas: ia tak ingin terjerembab dalam lembah kegelapan. Ia pun memutuskan untuk lebih serius dalam bermusik dengan harapan bisa mengenyahkan stereotip publik terhadap tempat tinggalnya yang seringkali dianggap sebagai “tempat lahir para kriminal.”

Dari situ, bersama rekannya yang lain, Stephen “Thundercat” Bruner, Ryan Porter, dan Cameron Graves, Kamasi membikin grup bernama West Coast Get Down. Grup ini menggabungkan unsur hip hop dan jazz sebagai fondasi kreasinya. Mereka berlatih di The Shack, garasi milik orangtua Kamasi yang berlokasi di Inglewood, tak jauh dari bandara LAX.

Titik tolak karier bermusik Kamasi, mengutip Rolling Stone, terjadi kala ia diajak berkontribusi dalam To Pimp a Butterfly (2015), album milik Kendrick Lamar yang sarat kritik terhadap maraknya aksi represi kepolisian pada orang-orang kulit hitam. Di album itu, Kamasi memainkan saksofon di lagu "u" dan turut mengatur komposisi departemen musik gesek. Partisipasi Kamasi menjadikan suara-suara penolakan atas ketidakadilan yang termaktub lewat To Pimp a Butterfly semakin elegan.

“Bekerja dengan Kendrick sangat berpengaruh buatku. Dia adalah musisi yang tak kenal takut. Saat aku masuk di dalamnya, aku sadar bahwa dia telah melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Tidak banyak musisi lain sepertinya yang menemukan jati diri di puncak kesuksesan. Dia selalu total dalam bermusik dan hanya melakukan apa yang ingin dia lakukan,” kata Kamasi pada Dazed Digital.

Proses bersama Kendrick menginspirasinya untuk melakukan hal serupa. Dua bulan usai To Pimp a Butterfly rilis, Kamasi mengeluarkan debutnya, The Epic. Sama seperti album Kendrick, The Epic juga menyentil tindakan-tindakan rasial pemerintah AS yang cukup masif terjadi. Anda bisa menyimaknya lewat “The Rhytm Changes,” “Malcom’s Theme,” “Change of the Guard,” sampai “Henrietta Our Hero.” Komposisi-komposisi tersebut membuat resonansi Black Lives Matter, gerakan pemenuhan hak-hak keadilan kulit hitam, kian nyaring terdengar.

Kiprah Kamasi terus berlanjut. Album kedua, Heaven and Earth (2018), ia bikin sama ambisiusnya seperti album yang pertama. Direkam hanya dalam tempo dua pekan, Kamasi ingin menciptakan realitas baru yang disusun dari pertautan antara konsep Earth (dunia yang sedang dijalani) serta Heaven (semesta baru yang bakal dituju).

"Dunia bukanlah apa yang diinginkan para pemimpin dunia itu," ungkapnya pada The Guardian. "Dunia adalah tentang apa yang kita semua inginkan. Ketika orang-orang di luar sana tidak punya kekuatan, maka kita mengulurkan tangan untuk memberi kekuatan. Apabila kita semua punya mentalitas itu, maka perubahan yang benar bisa terjadi.”

Sepasang album Kamasi, yang dua-duanya mendapat ponten apik dari para kritikus musik, adalah bukti bahwa jazz juga berbicara tentang sikap maupun prinsip untuk mengubah realitas. Dibalut dengan melodi-melodi indah yang keluar dari saksofonnya, Kamasi hendak menyatakan bahwa jazz bisa menyuntikkan optimisme di tengah hidup yang tak baik-baik saja.

Optimisme Jazz

Bagi Kamasi, jazz lebih dari sekadar musik dan dia sangat paham bagaimana mengolahnya jadi ragam baru yang menyegarkan. Jazz, dalam versi Kamasi, adalah soal keberagaman. Ia menolak tunduk pada pakem baku yang mengharuskan jazz bergerak seperti ini dan itu. Maka, yang terjadi setelahnya ialah perpaduan. Kamasi tak ragu memasukkan unsur-unsur lain seperti gospel, hip hop, funk, fusion, dan aroma psikedelik 1960an demi menghasilkan ramuan jazz yang mempesona.

Musikalitas ala Coltrane ia jadikan pijakan, yang kemudian ia gabungkan dengan harmoni-harmoni ciptaan Pharoah Sanders maupun Sun Ra yang membuai telinga.

“Aku merasa bebas melakukan apa saja dengan musik,” ujarnya. “Aku berasal dari tempat di mana aku mengatakan sesuatu hal dengan instrumen.”

Karya-karya Kamasi menyimpan semua kondisi itu. Sejak The Epic mencuat ke khalayak hingga yang terbaru, Heaven and Earth, dilepas dan mendatangkan banyak puja-puji, komposisi yang dihasilkan Kamasi selalu merepresentasikan bentuk sinergi antar-instrumen di dalamnya.

Saksofon milik Kamasi hanya bertindak sebagai pengatur. Ia tak egois dan menyediakan ruang bagi perkakas lain untuk ambil bagian sehingga tercipta kesatuan. Mendengarkan lagu-lagu Kamasi ibarat sedang menikmati orkestrasi kehidupan dengan segala dinamikanya—cinta, harapan, impian.

Ia melakukan itu karena ia sadar bahwa selama ini publik salah menilai tentang jazz yang sering didefinisikan sebagai “musik yang tak acuh.” Sebagaimana musik pada umumnya, jazz juga adalah soal koneksi antara musisi, pendengar, dan lingkungan di sekitar. Untuk mencapai tujuan tersebut, jazz, seperti kata Kamasi, harus terus mengikuti zaman yang senantiasa menggelinding.

Dari sini tentu tak perlu kaget apabila jazz versi Kamasi bisa dirayakan di panggung-panggung terkini macam Coachella maupun Pitchfork Festival yang kebanyakan dihadiri generasi muda. Di dua gelaran tersebut, jazz yang dimainkan Kamasi berhasil mengajak penonton bergoyang dan menikmati tiap alunan yang keluar dari perangkat yang ada.

Rasanya, selama Kamasi masih memainkan saksofonnya, jazz belumlah sekarat—apalagi mati.

Editor: Nuran Wibisono