tirto.id - Pagi itu, 20 Oktober 1965, Tedjabayu keluar rumah paling akhir dibanding saudara-saudaranya yang lain. Beberapa hari sebelumnya, ia mendengar kabar Gedung Chung Hwa Tjung Hwi (CHTH) bakal diserbu massa rapat akbar “Ganyang G30S/PKI”. Oleh karena itu, Tedjabayu berencana ikut menjaga gedung yang terletak di Jalan Sonobudoyo, Yogyakarta, itu.

Tedjabayu pun berangkat dengan membawa sebuah kunci inggris di ranselnya—untuk jaga-jaga kalau terjadi keributan. Seulas senyum dan lambaian tangan sang ibu turut mengantar keberangkatannya.

Tedjabayu tentu saja tak sendirian, beberapa kawannya dari Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) juga ikut. Tedjabayu dan kawan-kawannya sadar belaka, aksi mereka boleh jadi berisiko tinggi. Sebab dua hari sebelumnya, terbit pengumuman pembekuan kegiatan CGMI. Dia pun sempat dihinggapi ragu.

“Tadinya kami ragu-ragu untuk masuk gedung itu karena tempatnya di pojokan sehingga sulit untuk bergerak kalau ada kemungkinan tawuran. Namun akhirnya kami masuk juga ke ruang dalam,” tulis Tedjabayu dalam memoar Mutiara di Padang Ilalang (2020, hlm. 6).

Di Gedung CHTH rupanya telah berkumpul pula beberapa orang dari Pemuda Rakyat (PR), aktivis sanggar Bumi Tarung dan Pelukis Rakyat, juga anggota Himpunan Sarjana Indonesia (HSI). Berkumpul dengan kawan-kawan yang dikenalnya, Tedjabayu merasa sedikit tenang.

Kala hari beranjak siang, rapat akbar memang benar terjadi. Pidato-pidato silih berganti diselingi teriakan-teriakan kebesaran Tuhan dan “Ganyang PKI!”.

“Semakin lama semakin keras. Kami semua tidak bercanda lagi namun bersiap-siap untuk berkelahi,” tutur putra dari maestro lukis Sindoedarsono Soedjojono itu (hlm. 7).

Benar saja, suasana mendadak kaos kala massa rapat akbar mulai bergerak. Terdengar pula rentetan tembakan peluru hampa dari tentara yang juga berada di sana. Massa rupanya tak gentar, bahkan makin histeris. Suara senapan kembali menyalak, tapi kali ini ia memuntahkan peluru tajam.

Massa mendadak senyap, semua tiarap. Perlahan para demonstran anti-PKI itu merayap membubarkan diri. Namun itu bukanlah akhir hari bagi Tedjabayu dan kawan-kawannya.

Puluhan prajurit Angkatan Darat dari Brigade Infanteri IV Purwokerto tiba-tiba masuk ke Gedung CHTH. Mereka lantas melucuti para aktivis yang berdiam di gedung itu, termasuk Tedjabayu.

Tedjabayu dan kawan-kawannya yang ternyata total ada 126 orang, lantas dibariskan di samping gedung. Mereka semua diserahkan kepada satuan polisi yang kemudian membawanya dengan truk ke kantor Polisi Ngupasan (sekarang Polresta DIY). Tedjabayu dan kawan-kawannya tahu belaka mereka sedang “diamankan”, tetapi tiada rasa khawatir hinggap dalam benaknya.

Mereka yakin ini hanya sementara. Maka mereka bernyanyi dengan riangnya di atas truk yang membawanya ke utara. Saat diregistrasi oleh petugas kepolisian pun mereka dengan bangga menyebut organisasinya: CGMI, HSI, PR, bahkan PKI.

“Saat itu kami tidak mengira bahwa akan terjadi prahara yang akhirnya mengancam nyawa kami, atau paling tidak menentukan masa depan kami, dengan akibat yang berkepanjangan,” tutur Tedjabayu (hlm. 9).

Pecat dan Tangkap

Apa yang dialami Tedjabayu tak lain adalah ekses dari carut-marut G30S 1965. PKI dan semua organisasi yang berafiliasi dengannya, segera saja terseret dalam huru-hara pembersihan yang digalang oleh Angkatan Darat di bawah Soeharto. Sejarawan University of California Los Angeles (UCLA) Geoffrey Robinson menyebut, setidaknya setengah juta orang terbunuh dalam kampanye penumpasan komunis selama akhir 1965 hingga 1966.

Tak hanya itu, sekira ratusan ribu orang lainnya juga mengalami penahanan paksa. Tedjabayu adalah salah satu penyintas tragedi itu yang kemudian memberanikan diri bersuara. Seturut Robinson, penangkapan dan penahanan paksa orang-orang yang dicurigai terkait dengan G30S, terjadi sekira enam bulan setelah itu. Gelombang penangkapan pun masih terjadi pada akhir 1966 hingga 1968.

“Sebagian besar tahanan tidak pernah diadili. Mereka ditahan dalam kondisi mengerikan dan ketidakpastian hukum selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, sebelum akhirnya dilepaskan tanpa penjelasan, permohonan maaf, atau kompensasi,” tulis Robinson dalam Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966 (2018, hlm. 291-292).

Orang-orang komunis yang ditangkap dan ditahan berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari pejabat tinggi pemerintahan hingga orang biasa. Bahkan, bukan hanya orang-orang kiri saja yang tergulung, tetapi juga mereka yang dianggap loyalis Presiden Sukarno.

Dari kalangan Politbiro PKI yang tersisa—Aidit, Lukman, Njoto, dan Sakirman sudah lebih dulu tewas—terdapat Sudisman dan Njono. Lalu, tentu saja para tentara yang terkait langsung dengan G30S 1965, di antaranya Letkol Untung Syamsuri, Kolonel Latief, dan Brigadir Jenderal Soepardjo. Selain nama-nama itu, ada pula Omar Dhani, Subandrio, dan Oei Tjoe Tat yang dikenal sebagai loyalis Sukarno.

Pembersihan dan penangkapan terhadap orang-orang kiri dan loyalis Sukarno terjadi dari level elite hingga awam. Di level elite, mereka yang dicap terkait dengan G30S mula-mula diberhentikan dari jabatannya, ditangkap, hingga dipenjara.

Pembersihan di tubuh Kabinet Dwikora dan DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dapat dijadikan contoh untuk pola itu.

Surat kabar Kompas (25 Oktober 1965) mewartakan adanya “rapat gelap” yang dilakukan oleh mereka yang di sebut “gembong-gembong PKI”. Pada 19 Oktober 1965, Sekretaris umum (sekum) DPR-GR mendapat laporan: rapat itu diadakan di ruang kerja Wakil Ketua DPR-GR dari PKI M.H. Lukman.

Ketika sekum DPR-GR akan menindak mereka atas perintah pimpinannya, rapat itu ternyata telah lebih dahulu bubar. Dia kemudian memutuskan untuk menyegel ruangan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang dituduhkan sebagai rapat gelap tersebut ternyata adalah pertemuan antara beberapa anggota DPR-GR dari golongan kiri, yaitu Drs. J. Piry, R.P.R. Situmeang, Kasim, Umi Sarjono, Mudikdio, Karinah Kurdi, dan Salawati Daud.

Pada 22 Oktober 1965, J. Piry dan R.P.R. Situmeang mengklarifikasi bahwa pertemuan itu membicarakan penetapan seorang wakil PKI untuk mengisi salah satu kursi pimpinan DPR-GR. Kala itu, memang sedang diadakan re-grouping komisi-komisi dalam PKI.

Usai klarifikasi itu, pimpinan DPR-GR pun mengalihkan pemeriksaan lanjutan atas dugaan rapat gelap itu kepada G-1 KOTI. Menteri Koordinator/Ketua DPR-GR Aruji Kartawinata kemudian memecat 57 wakil PKI dari dewan. Alasannya, mereka dianggap terlibat dalam petualangan kontrarevolusioner G30S 1965.

Harian Kompas (3 November 1965) menyebutkan, langkah itu sudah sesuai dengan keputusan yang diterbitkan oleh Pangdam V/Jaya.

Penangkapan-penangkapan terhadap loyalis Sukarno terjadi tak lama usai terbitnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966. Mulanya, pimpinan Angkatan Darat yang berada di bawah kendali Soeharto mendesak Presiden Sukarno untuk memecat menteri-menterinya yang dianggap kiri. Sukarno tentu saja berkukuh tidak mau melakukan hal itu.

Lantas, pada 18 Maret 1966, Soeharto dengan berlandaskan Supersemar mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 15 menteri Kabinet Dwikora.

Seturut pemberitaan harian Angkatan Bersendjata (18 Maret 1966), menteri-menteri yang kena ciduk adalah: Waperdam Subandrio, Waperdam Chaerul Saleh, Achadi, Setiadi Reksoprodjo, Sumardjo, Oei Tjoe Tat, Letkol Sjafei, Mayor Jenderal Achmadi, Menteri Irigasi dan Pembangunan Masyarakat Surachman, Menteri Bank Sentral Jusuf Muda Dalam, Menteri Pertambangan Armunanto, Menteri Perburuhan Sutomo Martopradopo, Menteri Kehakiman Astrawinata, Menteri Sekjen Front Nasional J. Tumanaka, dan Menteri Dalam Negeri Sumarno Sostroatmodjo.

Tentang penangkapan ini Harold Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia (1999, hlm. 215) menulis, “Dalam pidato yang menyusul kemudian Soeharto menempatkan para menteri yang ditahan itu dalam tiga macam kategori, pertama, mereka ‘yang mempunyai hubungan dengan PKI/Gestapu dengan indikasi yang cukup’, kedua, mereka yang ‘kejujurannya dalam membantu presiden diragukan’, ketiga, mereka yang hidup amoral dan asosial, hidup dalam kemewahan di atas perderitaan rakyat.”

Menurut Soebandrio, penangkapan terhadap menteri-menteri Sukarno itu merupakan bagian dari rencana menjatuhkan Bung Karno.

“Setelah Supersemar, ketika Suharto membubarkan PKI dan menangkapi para menteri setia Bung Karno, sebenarnya sudah setengah jatuh. Beliau sudah tidak berdaya dan para menterinya yang masih aktif ditangkapi maka ajal politik tinggal tunggu waktu,” Tulis Soebandrio dalam Kesaksianku tentang G30S (2000, hlm. 50).

Penahanan Massal

Penangkapan para elite politik kiri dan pendukung Sukarno itu baru sebagian cerita saja. Itu belum menghitung penangkapan terhadap tokoh intelektual dan seniman terkenal, seperti Pramoedya Ananta Toer dan Buyung Saleh.

Justus van der Kroef dalam “Indonesia’s Political Prisoners” yang terbit di jurnal Pacific Affairs (1976-1977) menyebut, sekalangan tentara yang diduga mendukung G30S, berafiliasi dengan PKI, atau sekadar simpatisan komunis juga ikut jadi sasaran penangkapan. Pada awal 1970, misalnya, juru bicara Angkatan Udara mengumumkan terdapat total 800 anggotanya—termasuk empat perwira senior—yang telah ditangkap atas tuduhan terlibat G30S 1965.

Meski begitu, sebagian terbesar dari mereka yang ditahan sebenarnya bukanlah orang-orang politik terkemuka, melainkan orang-orang biasa. Kebanyakan dari mereka itu adalah petani, buruh, guru, mahasiswa, seniman, jurnalis, atau pegawai negeri yang belum tentu tahu—lebih-lebih terlibat—dalam G30S.

“Mereka ditahan hanya karena tergabung sebagai anggota atau diduga anggota partai kiri atau salah satu dari lusinan organisasi yang dianggap berorientasi kiri,” tulis Robinson (hlm. 295).

Hingga kini, masih sangat sulit untuk menentukan secara akurat jumlah total orang-orang yang ditangkap pasca-G30S 1965. Seperti halnya kampanye penumpasan PKI, penangkapan dan pemenjaraan itu terjadi begitu cepat dan meluas.

Berdasarkan penelusuran Robinson, laporan Komisi Pencari Fakta Komando Operasi Tertinggi (KOTI) yang terbit pada 1966 menyebut, angka 106 ribu orang. Pada April 1975, Menteri Luar Negeri Adam Malik menyebut angka sekira 600 ribu orang. Setahun kemudian, giliran Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) Laksamana Sudomo yang menyebut angka 750 ribu orang.

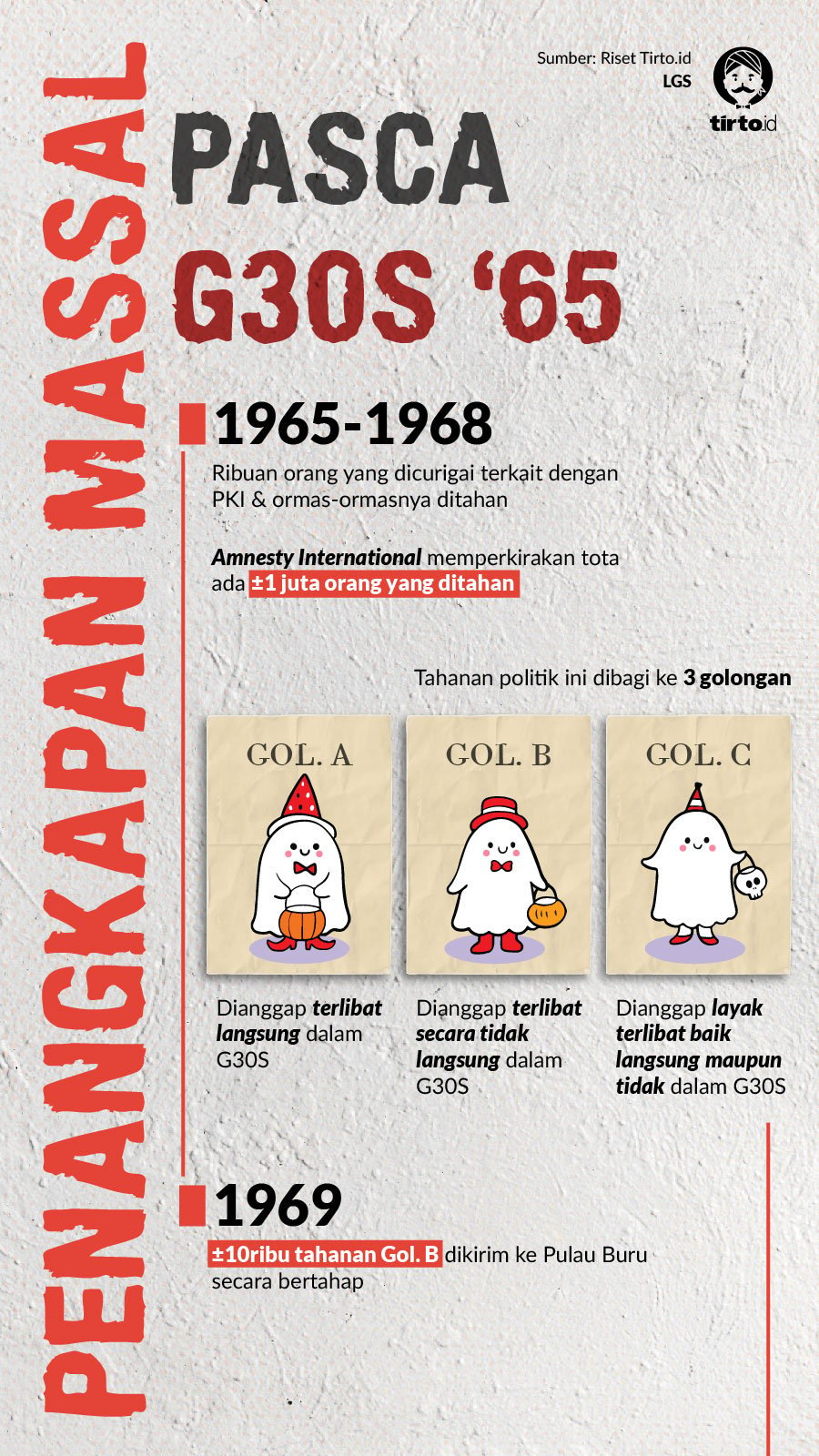

Sementara itu, laporan dari lembaga Amnesty International yang terbit pada 1977 menyebut, rezim Orde Baru menahan setidaknya 1 juta orang.

“Pertanyaan tentang jumlah semakin diperumit oleh fakta bahwa banyak tahanan yang terbunuh dalam penahanan atau setelah ‘dibon’ (dipinjamkan ke luar) oleh pihak berwenang. Apalagi tidak ada catatan tentang penahanan atau kematian mereka,” tulis Robinson (hlm. 293).

Penggolongan

Sebagaimana pengalaman Tedjabayu, para tahanan yang baru ditangkap umumnya diangkut ke penjara atau suatu fasilitas penahanan untuk menjalani interogasi oleh Angkatan Darat atau Kepolisian.

Para interogator itu umumnya bekerja atas perintah Kopkamtib. Mereka yang ditangkap sejak awal dituding terlibat dalam percobaan kudeta G30S dan karena itu kerap mendapat perlakuan buruk, bahkan penyiksaan.

“Para tahanan tidak mendapat penasihat hukum, tidak ada pula hak untuk diam atau praduga tak bersalah, juga tidak ada proses praperadilan atas keputusan pihak berwenang yang menangkap,” tulis Robinson (hlm. 299).

Secara tiba-tiba, orang-orang malang itu mendapat sebutan “tapol”, akronim dari tahanan politik. Sementara itu, tahanan yang berasal dari tentara biasa disebut “tamil” alias tapol militer.

“Ini sebuah istilah yang kemudian menjadi sangat terkenal di dunia internasional, sampai-sampai dipakai untuk menamai sebuah organisasi HAM di Inggris yang membela nasib kami,” kenang Tedjabayu (hlm. 15).

Pada 15 November 1965, Soeharto selaku panglima Kopkamtib sekaligus kepala staf KOTI, atas nama Sukarno, menerbitkan Instruksi Presiden/Pangti ABRI/KOTI No. 22/KOTI/1965.

Instruksi kemudian disempurnakan lagi dengan penerbitan Instruksi Presiden No. 9/KOGAM/1966. Substansi penting dari instruksi itu adalah sistem penggolongan klasifikasi yang digunakan untuk memproses para tapol.

Para tapol itu diklasifikasikan menjadi Golongan A, Golongan B, dan Golongan C berdasarkan derajat keterlibatannya dalam G30S 1965.

Tapol Golongan A adalah mereka yang “jelas terlibat langsung” dalam G30S 1965. Mereka ini mencakup para perencana gerakan dan yang ikut serta di dalamnya. Sebagian dari Golongan A ini adalah para pemimpin G30S dan PKI yang ditangkap dan diajukan ke pengadilan.

Kemudian, Golongan B adalah mereka yang “terlibat secara tidak langsung” dalam G30S 1965. Mereka umumnya adalah anggota PKI atau ormas-ormas di bawahnya. Mereka dianggap bersalah, tapi belum cukup bukti untuk dibawa ke pengadilan.

Yang terakhir adalah Golongan C, yaitu mereka yang “layak dianggap terlibat secara langsung maupun tidak langsung” dalam G30S 1965. Umumnya, mereka yang masuk kategori ini adalah para simpatisan komunis.

Dalam artikel ilmiahnya, van der Kroef menyebut Golongan C itu mencakup pula “mereka yang diduga ‘terlibat’ dalam Peristiwa PKI Madiun 1948 dan yang tidak menentang secara terbuka G30S 1965.”

Selain itu, sebagaimana disebut I.G. Krisnadi dalam Tahanan Politik Pulau Buru 1969-1979 (2001, hlm. 7), Golongan C juga diisi oleh orang-orang yang sebenarnya bukan komunis, tapi ikut diciduk aparat. Sebagian besar dari mereka ini adalah korban fitnah akibat kecemburuan sosial yang merebak pada tahun 1960-an.

Klasifikasi tapol ini kelak mengalami beberapa kali pembaruan lagi seturut aturan-aturan baru yang diterbitkan Orde Baru Soeharto. Semua itu dilakukan dengan dalih demi mengamankan Pancasila dan keselamatan masyarakat umum. Kemudian, mulai 1969, sekira 10 ribu tapol Golongan B dikirim secara bertahap ke Pulau Buru untuk menjalani apa yang disebut Orde Baru sebagai rehabilitasi politik.

Editor: Fadrik Aziz Firdausi & Dieqy Hasbi Widhana