tirto.id - “… Ibu-ibu yang mendekap bayi di dadanya, anak laki-laki dan perempuan, orang-orang tua… tak satu pun diberi ampun. Mereka dibunuh, semuanya, dibiarkan terkapar dan membusuk di padang rumput agar dimakan burung nasar dan binatang liar. Mereka membantainya setiap hari sampai tak ada orang Herero tersisa untuk dibunuh. Saya menyaksikannya setiap hari…” —Jan Kubas, dikutip dari Blue Book (1918) halaman 117.

Sebelum Nazi melancarkan Holocaust, kekejaman serupa pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Jerman di Namibia, negara di kawasan barat daya Afrika. Puluhan ribu orang dibunuh dalam periode 1904-1908, disebut sebagai genosida pertama abad ke-20 sekaligus 'genosida yang terlupakan'.

Di antara kekuatan kolonial yang lain, apalagi dibanding Inggris dan Perancis, Jerman terhitung kecil. Namun tetap saja kolonialisme adalah kolonialisme dan Namibia adalah daerah jajahan di Afrika mereka yang paling berharga. Jerman menduduki Namibia selama tiga dekade, 1884-1915.

Sebagaimana yang terjadi di banyak tempat, penjajahan ini juga memicu perlawanan rakyat. Pada 1904, masyarakat Herero—yang sehari-harinya beternak—melancarkan pemberontakan. Mereka membunuh sedikitnya 100 orang Jerman. Pemerintah kolonial membalasnya dengan mengirim Lothar von Trotha, seorang komandan militer yang memiliki reputasi mentereng di berbagai koloni Jerman di Asia dan Afrika. Dialah yang memerintahkan pembantaian terhadap setiap orang Herero. Anak-anak dan perempuan turut jadi korban.

Mereka dikejar-kejar sampai ke Gurun Omaheke dan dibiarkan mati kelaparan; sementara lainnya ditangkap dan ditahan di kamp-kamp konsentrasi untuk dipekerjakan paksa di jalur kereta api dan proyek pembangunan lain. Nasib serupa dialami suku Nama, yang memberontak setahun kemudian.

Sampai berakhir pada 1908, diperkirakan 65 ribu orang Herero dan 10 ribu orang Nama meninggal. Banyaknya korban nyaris menghapus populasi mereka kala itu.

Butuh waktu lebih dari seratus tahun sampai Jerman mengakui peristiwa ini sebagai genosida. Dalam pernyataan di situs resmi Federal Foreign Office pada 28 Mei silam, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan pemerintah meminta maaf atas peristiwa tersebut. Ini merupakan hasil dari negosiasi Jerman dengan pemerintah Namibia selama kurang lebih lima tahun terakhir.

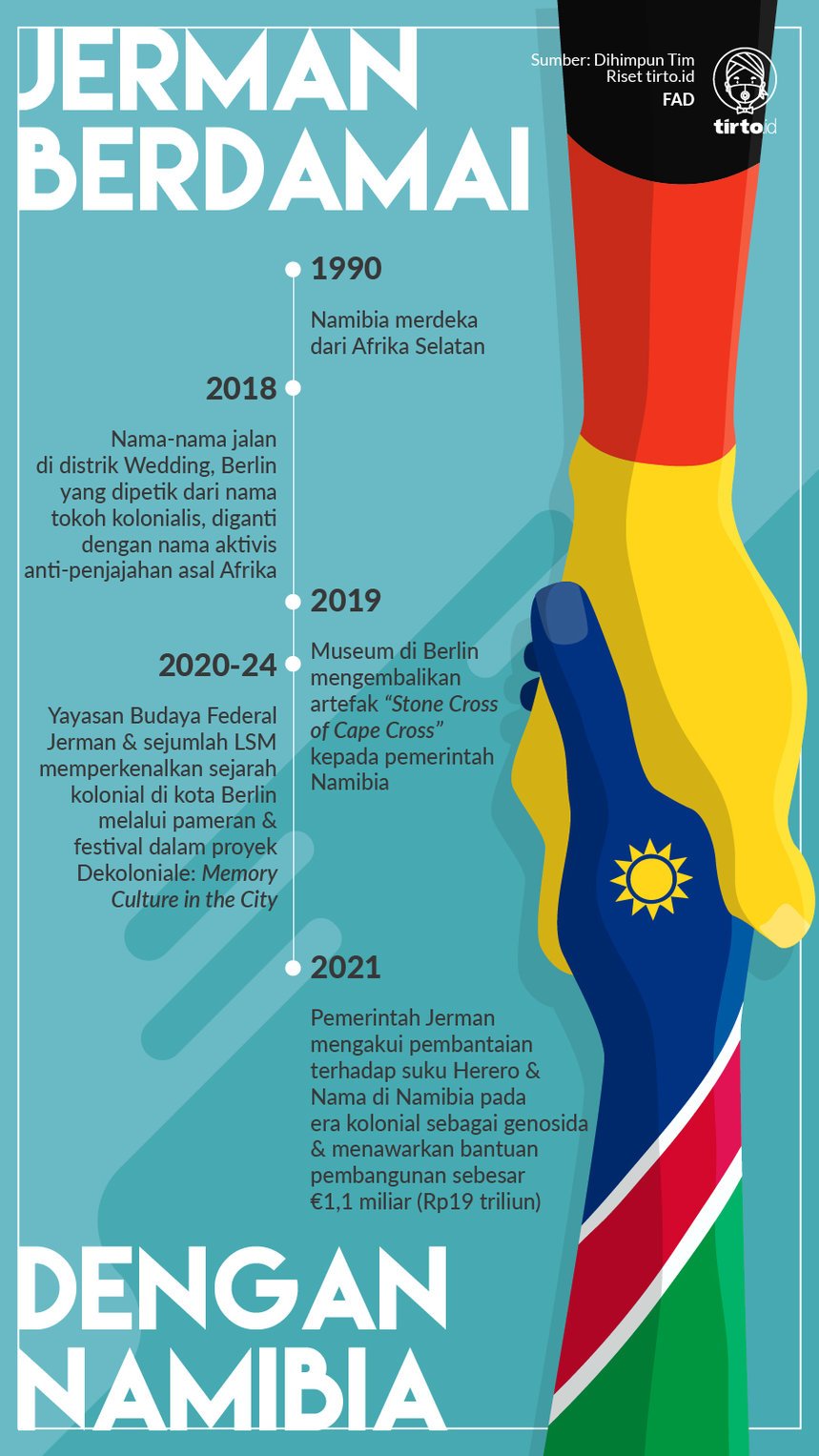

Selain itu, sebagai bentuk pengakuan atas “penderitaan tak terukur yang menimpa para korban,” pemerintah Jerman juga mengucurkan dana senilai 1,1 miliar euro (sekitar Rp19 triliun) bagi masyarakat Namibia, khususnya keturunan para korban pembantaian dari suku Herero dan Nama. Dana yang rencananya digulirkan selama 30 tahun itu akan dipakai untuk reformasi lahan, infrastruktur desa, persediaan air, sampai pendidikan vokasi.

Haas mengatakan bahwa anggaran itu tidak bisa dicairkan untuk kompensasi yang diperoleh dari tuntutan hukum.

Respons yang bermunculan atas sikap Jerman cukup beragam. Associated Press melaporkan Ovaherero/OvaMbanderu and Nama Council for the Dialogue on the 1904-1908 Genocide (ONCD), badan yang menaungi 21 kepala suku, berkenan menerima kompensasi. “Kami memutuskan untuk menerima tawaran ini,” kata Gerson Katjirua, pemimpin ONCD. Meski begitu dia menegaskan “yang terpenting bagi kami bukanlah jumlah uang yang didapat dari pemerintah Jerman, tetapi pemulihan martabat.”

Sejumlah tokoh masyarakat adat lain tidak setuju. Mereka menginginkan jumlah yang lebih besar, 487 miliar euro, yang itu dibayarkan dalam jangka 40 tahun ditambah dana pensiun bagi komunitas terdampak. Wakil Presiden Namibia Nangolo Mbumba juga menilai pemberian tersebut belum cukup. “Saya rasa, tak satu pun orang Namibia menganggap uang tersebut cukup untuk mengompensasi semua yang sudah terjadi—dibunuh, diusir dari negeri sendiri. Uang sebesar apa pun tak bisa [menebusnya],” ujar Mbumba, dikutip dari Reuters.

Sementara Deutsche Welle melaporkan badan perwakilan suku Herero dan Nama lain, Council of Chiefs, meminta pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang. Tokoh Herero Vekuii Rukoro mengatakan hal senada, bahwa uang sebanyak itu merupakan “suatu penghinaan.” “Itu cuma kucing hitam dalam karung alih-alih reparasi untuk kejahatan kemanusiaan,” katanya kepada Reuters.

Perjalanan Panjang Menuju Rekonsiliasi

Langkah otoritas Jerman untuk membuka lembar sejarahnya di Namibia baru nampak dalam tiga dekade terakhir, tak lama sebelum Namibia merdeka dari Afrika Selatan pada 1990. Berdasarkan deklarasi yang dirilis parlemen, Bundestag, pada 2004, diketahui bahwa pada 1989 Jerman sudah mengeluarkan resolusi berdasarkan “tanggung jawab historis dan moral khusus” yang menyatakan akan “membangun dan mempertahankan relasi dekat dan penuh kepercayaan” dengan Namibia.

Pada 2004 pula, persis satu abad peringatan pemberontakan suku Herero terhadap pemerintah kolonial Jerman, Bundestag kembali menegaskan komitmen untuk menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Namibia dan menyokong kegiatan pembangunan mereka, salah satu realisasinya adalah memberikan dana bantuan 500 juta euro yang telah digelontorkan sejak 1990.

Masih pada acara peringatan 100 tahun pemberontakan suku Herero, Menteri Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman kala itu, Heidemarie Wieczorek-Zeul, menunjukkan gelagat meminta maaf—bahkan menyinggung istilah “genosida”—meskipun pemerintah pusat di Berlin belum mau mengeluarkan pengakuan resmi atau permintaan maaf. Selain itu, mengutip The Guardian, meski tidak menyinggung kompensasi finansial yang pernah diajukan melalui tuntutan hukum oleh keturunan korban, Wieczorek-Zeul menjanjikan bantuan lewat reformasi lahan.

Pada dekade 1980-an, seiring dengan semakin kuatnya gerakan anti-kolonialisme dan anti-apartheid di Afrika Selatan, para aktivis mengampanyekan perombakan narasi sejarah pada patung gajah raksasa yang berdiri di kota industri Bremen. Tahun 1932, atau menjelang kebangkitan iblis Nazi, Bremen mendirikan patung ini untuk mengglorifikasi pemerintah kolonial Jerman di Namibia, termasuk untuk mengenang pasukan yang tewas. Tak lama setelah Namibia merdeka, melansir artikel berjudul Commemorating Colonialism in a Post-Colonial World (2012) karya Robert Aldrich, patung tersebut didedikasikan ulang sebagai monumen anti-kolonial.

Pada 1996, di depan monumen gajah tersebut, Presiden ke-1 Namibia Sam Nujoma beserta Wali Kota Bremen meresmikan plakat yang didedikasikan untuk korban-korban pemerintahan kolonial Jerman di Namibia. Tahun 2009, sejumlah batu dari Gurun Omaheke diletakkan di dekatnya, dengan plakat bergambar foto orang-orang Herero yang dirantai.

Pada 2015, menjelang peringatan 100 tahun berakhirnya kolonialisme Jerman di Namibia, kelompok sayap kiri di Bundestag mulai aktif mendesak pemerintah untuk mengakui pembunuhan di Namibia sebagai genosida, di antaranya disuarakan Gregor Gysi dari Die Linke (Partai Kiri) dan Cem Özdemir dari Partai Hijau.

Sepuluh tahun terakhir, otoritas Jerman juga sudah tiga kali mengembalikan tengkorak dan tulang-belulang penduduk Namibia. Sejak awal abad ke-20, bagian tubuh jenazah orang Afrika digunakan di rumah sakit dan universitas Jerman sebagai bahan penelitian yang tujuannya untuk menunjukkan superioritas rasial kulit putih.

Sektor seni dan budaya ikut berperan dalam mengungkap sejarah pemerintah kolonial di Namibia. Pada musim dingin 2016, misalnya, Deutsches Historisches Museum di Berlin menyelenggarakan pameran yang menyinggung era kolonial Namibia. Diwartakan oleh The Guardian, mereka memajang surat-surat dari para misionaris yang prihatin dengan situasi di kamp-kamp konsentrasi dan pembunuhan terhadap penduduk.

Tahun 2019, pihak museum mengembalikan monumen salib bersejarah 'Stone Cross of Cape Cross' kepada pemerintah Namibia. Artefak ini ditegakkan di tepi pantai Namibia oleh penjelajah Portugis bernama Diogo Cao pada 1486 sebagai penanda teritorial yang diklaim Portugis, sampai akhirnya jatuh ke tangan Jerman pada 1893 dan dikirim ke Berlin untuk dipersembahkan kepada Kaisar Wilhelm II.

Lalu baru-baru ini muncul pula inisiatif antara Yayasan Budaya Federal Jerman (Kulturstiftung des Bundes) dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat—salah satunya Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD)—untuk lebih gencar memperkenalkan sejarah kolonial Jerman ke ruang publik. Proyek sepanjang 2020-2024 ini disebut Dekoloniale dan bertajuk 'Memory Culture in the City'. Aktivitas seperti riset sejarah kolonial sampai pameran museum dilangsungkan di Berlin, pusat administrasi dan perdagangan pada era Wilhelmine. Salah satu produk kegiatan ini adalah peta digital interaktif yang memberi informasi tentang sejarah kolonial bangunan museum atau nama-nama tempat di kawasan kota.

Upaya mengarusutamakan penjajahan Jerman juga bahkan dilakukan dalam bentuk yang relatif sederhana seperti mengubah nama-nama jalan. Pada 2018, otoritas Wedding, Berlin resmi mengubah nama-nama jalan yang berasosiasi dengan para kolonialis menjadi nama para aktivis anti-penjajahan dari Afrika. Salah satu yang diubah adalah nama seruas jalan yang tadinya bernama Lüderitzstraße, diambil dari nama Adolf Lüderitz, saudagar pendiri koloni pertama Jerman di Namibia.

Serangkaian inisiatif untuk mengangkat narasi kolonialisme Jerman ke ruang publik ini tidak disambut hangat oleh kelompok sayap kanan Jerman, misalnya partai populis Alternative for Germany (AfD). Deutsche Welle melaporkan pada akhir 2019 mereka sempat mengundang sejarawan bermasalah Amerika Bruce Gilley ke Berlin untuk memberikan kuliah tentang kolonialisme Jerman. Dalam kesempatan tersebut Gilley berpendapat bahwa pendudukan Jerman “lebih baik” daripada kolonialis lain, di samping turut berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di Afrika sebelah timur.

Gilley adalah seorang apologis kolonialisme yang pernah membuat heboh jagat akademik dengan tulisan berjudul The Case for Colonialism (2017). Dalam pandangannya, kolonialisme punya lebih banyak manfaat untuk pembangunan sehingga perlu digencarkan kembali.

Di sisi lain, komunitas Herero dan Nama juga tak kurang mendesak agar pembantaian diakui sebagai kebenaran sejarah. Profesor antropologi Heike Becker dari University of Western Cape mengatakan mereka menuntut proses rekonsiliasi yang inklusif dengan slogan “not without us—tidak tanpa kami”. Becker mengambil contoh kongres masyarakat sipil internasional 'Restorative Justice after Genocide' pada 2016 yang mempertemukan lebih dari 50 perwakilan suku Herero dan Nama dengan aktivis Jerman di Berlin. Mereka juga berdemonstrasi di parlemen Jerman.

Terlepas dari itu, sampai sekarang, komunitas Herero dan Nama masih menjadi kelompok yang termarginalkan di Namibia. Mereka umumnya hidup di kawasan terpencil di lahan yang tidak produktif, sementara perekonomian sedari lama didominasi oleh kulit putih dan minoritas Jerman. Artikel Norimitsu Onishi dan Melissa Eddy di New York Times melaporkan hal ini terjadi karena politik Namibia pasca-kemerdekaan dikuasai oleh South West Africa People’s Organization (SWAPO), partai yang kebanyakan diisi oleh politisi dari etnis mayoritas, Ovambo.

Uang Pembangunan Vs Ganti Rugi

Dua dekade terakhir, komunitas Herero terus berupaya untuk mendapatkan ganti rugi, kompensasi, atau lazim disebut reparasi. Pada 2001, kelompok perwakilan Herero pernah mencoba menuntut uang reparasi sebesar 3,3 miliar euro terhadap pemerintah Jerman dan tiga perusahaan Jerman (bank terbesar Jerman Deutsche Bank, perusahaan tambang Terex Corporation, dan perusahaan ekspedisi Woermann Line) di pengadilan Washington DC, Amerika Serikat. Langkah ini tidak membuahkan hasil.

Pada 2017, kepala suku tertinggi Herero Vekuii Rukoro dan ketua otoritas tradisional suku Nama David Fredericks mengajukan gugatan kelompok (class action) kepada pemerintah Jerman di pengadilan New York. Sekali lagi, reparasi dan kompensasi menjadi tuntutan yang akhirnya tak jua kesampaian. Pihak penuntut bersikeras bahwa dana pembangunan yang selama ini diberikan Jerman kepada pemerintah Namibia tidak mencapai komunitas yang terdampak.

Ketika tahun ini pemerintah Jerman menawarkan uang pembangunan, muncul keluhan dari komunitas Herero dan Nama bahwa mereka tak cukup dilibatkan dalam negosiasi. Seorang keturunan korban dari Namibian Genocide Association, Laidlaw Peringanda, mengeluh kepada Al Jazeera bagaimana bisa kelompoknya disuruh menentukan proyek-proyek pembangunan tanpa sebelumnya diajak berunding.

Peringanda juga menekankan penderitaan komunitasnya selama ini. “Kami sudah kehilangan tanah leluhur. Banyak dari kami, dari komunitas kami, hidup miskin hari ini. Sebagian dari kami tinggal di gubuk dan tak bisa makan sampai seminggu. Banyak dari kami mewarisi trauma lintas generasi.”

Menanggapi hal tersebut, negosiator dari pihak Jerman Ruprecht Polenz menyampaikan pada Deutsche Welle bahwa sejumlah perwakilan Herero dan Nama sudah diikutsertakan dalam negosiasi. Polenz menegaskan juga bahwa “semua orang Namibia diwakili oleh pemerintah.”

Terkait dengan kritik tidak adanya istilah “reparasi” atau ganti rugi langsung untuk keturunan korban, Polenz menegaskan bahwa perundingan diutamakan pada “tanggung jawab moral dan politis,” alih-alih “istilah-istilah hukum tentang reparasi.”

Sikap ini berbeda ketika Jerman menangani tuntutan atas Holocaust. Pembahasan tentang ganti rugi atau kompensasi menjadi yang utama. Anabelle Timsit dalam artikelnya di Quartz menjabarkan pada 1952 pemerintah Jerman sepakat memberikan restitusi atau kompensasi terhadap negara Israel yang baru berdiri serta membayar kompensasi langsung pada korban Holocaust—difasilitasi organisasi advokat payung Conference on Jewish Material Claims Against Germany. Diperkirakan uang yang sudah diberikan Jerman mencapai lebih dari 77 miliar euro dalam kurs sekarang.

Profesor ilmu politik dari Universitas Freiburg Reinhart Kössler dan Henning Melber dari Universitas Pretoria dalam artikel di The Conversation berpendapat bahwa dana pembangunan 1,1 miliar euro memang “harga yang terlalu murah untuk membayar suatu penyesalan.” “Dibandingkan dengan kerugian manusia yang abadi dan kerusakan material yang ditimbulkan di Namibia, [pemberian] ini cuma tokenisme,” tulis mereka.

Kössler dan Melber menduga penolakan Jerman untuk menyebut istilah 'reparasi' merupakan upaya untuk menghindari implikasi legal atau preseden hukum. Pasalnya, hal ini bisa membuka celah akan tuntutan serupa baik terhadap Jerman atau negara eks-kolonialis lain. Lagipula terdapat sejumlah klaim kompensasi yang masih ditangguhkan dari Yunani, Italia, dan Polandia atas kekejaman oleh serdadu Jerman era Perang Dunia II.

Meski begitu, mereka mengakui nilai historis dari langkah tersebut, karena inilah kali pertama pada tingkat negara eks-kekuatan kolonial secara formal mengaku dan memohon maaf atas kejahatan yang pernah mereka lakukan.

Editor: Rio Apinino