tirto.id - Braga, ruas jalan paling ikonik di Kota Bandung ini punya ikatan kuat dengan kopi. Bisa dibilang, Braga lahir karena kopi.

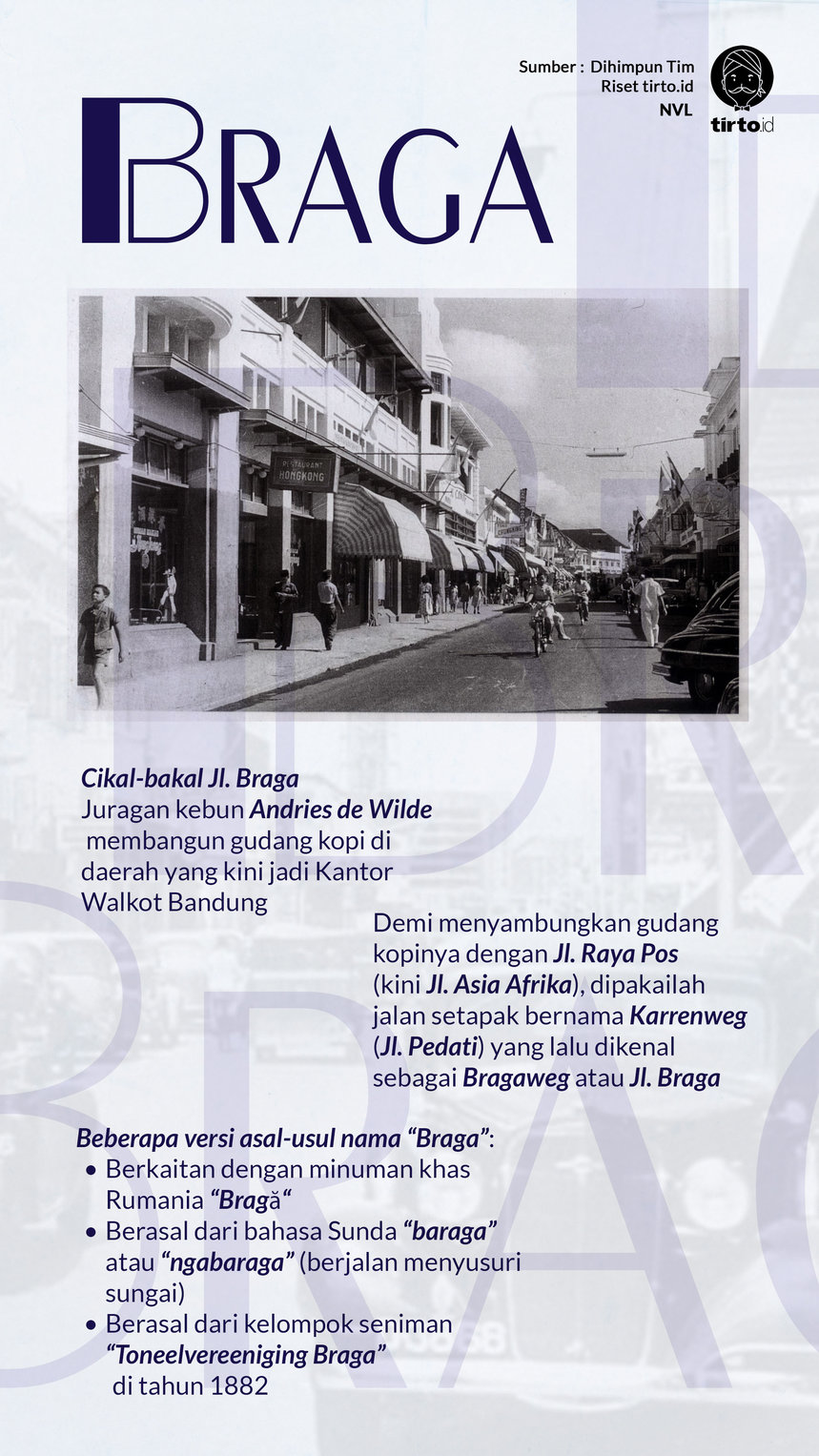

Semua bermula dari Andries de Wilde, seorang juragan perkebunan yang mempunyai gudang kopi di daerah yang sekarang menjadi kompleks Balai Kota Bandung. Untuk menghubungkan gudang kopi dengan De Grote Postweg atau Jalan Raya Pos sebagai jalur utama di Pulau Jawa, sebuah jalan setapak dipakai. Biasanya, para pelintas maupun pedagang yang lewat sini menaiki pedati. Sebelum bernama Jalan Braga, orang-orang menyebutnya sebagai Jalan Pedati atau Karrenweg.

Pedati hanya menjadi masa lalu. Petang itu, Sabtu (12/1/2019), kendaraan bermotor berkuasa di atas jalan yang dilapisi batuan andesit ini. Gas buangnya mengambang di udara, hinggap mana suka, juga terhisap orang-orang yang tengah mengantri di depan sebuah kedai kopi.

Toko Kopi Djawa nama kedai kopi itu. Sebelumnya bernama Toko Buku Djawa, tapi di mula 2015, riwayat toko buku berusia puluhan tahun itu berakhir. Mengikuti jejak toko buku lain di Jalan Braga yang lebih dulu pamitan. Kini, di ruas jalan sepanjang kira-kira 600 meter itu, toko buku yang tersisa hanya Nusa Cendana.

“Musuh terbesar kami adalah pembajakan,” ujar Sigit, pemilik toko buku tersebut.

Jualan utama Nusa Cendana adalah buku-buku kedokteran dan bahasa Jerman. Surat kabar, tabloid, dan majalah, yang sebelumnya selalu dipajang menggantung di balik kaca besar yang menghadap jalan, kini tak ada. Pergeseran pembaca dari cetak ke daring menjadi alasannya.

Menurut Sigit, Nusa Cendana masih mampu bertahan karena kerap menjual buku-bukunya dalam jumlah besar ke sejumlah lembaga pendidikan dan perpustakaan di beberapa kota di Jawa Barat.

“Meski tak seramai dulu, tapi masih lumayan,” imbuhnya.

Penjualan langsung di toko, terang Sigit, tak banyak. Ia sadar, kini Jalan Braga beranjak menjadi kawasan yang dikuasai oleh niaga kuliner. Restoran, toko roti, kedai kopi, mini market, kafe, dan beer house, lebih ramai dikunjungi pembeli ketimbang toko busana, cenderamata, juga toko buku.

Tempo dulu, salah satu tengara ruas jalan ini adalah toko buku van Dorp, letaknya tak jauh dari lintasan jalan kereta api yang memotong Jalan Braga. Warsa 1940, van Dorp sempat menjual buku bertajuk Indische Tuinbloemen.

Ridwan Hutagalung dan Taufanny Nugraha mencatat dalam Braga Jantung Parijs van Java (2008), Indische Tuinbloemen merupakan buku botani seri album lukisan bunga yang ditulis oleh botanikus Kebun Raya Bogor, M.L.A. Bruggeman. Sementara lukisan-lukisan bunga di dalamnya dikerjakan oleh Ojong Soerjadi.

Indische Tuinbloemen memuat 107 kolom kosong yang bisa dilengkapi dengan kartu lukisan bunga. Setiap membeli satu kartu, maka pembeli berhak mendapat bibit bunga sesuai dengan gambar di kartu yang ia beli.

“Barang siapa yang hendak melengkapi koleksi lukisan bunga album tersebut, tentunya harus siap pula menjadi seorang penama bunga […] Dengan begitu, van Dorp secara tidak langsung telah menggiring warga Bandung untuk keranjingan menanam bunga,” tulisnya.

Setelah Belanda hengkang dari tanah air, van Dop gulung tikar. Dari tahun ke tahun, gedung yang dulu mereka tempati berganti-ganti fungsi, dari tempat hiburan malam sampai toko alat tulis kantor. Kini, gedung tersebut sering dijadikan tempat pameran buku. Sehari-hari nampak tak ada kegiatan.

Di belakang Jalan Braga, ada Kampung Affandie. Kampung ini berada di pinggiran sungai Ci Kapundung. Tak beda dengan perkampungan lain di perkotaan, Kampung Affandie terdiri dari gang-gang kecil tempat para bocah bermain. Sejumlah gerobak penjual makanan nampak terparkir manasuka.

Pagi, siang, sore, warga kampung tersebut sering tengah duduk di beranda rumah mereka yang sempit sambil ngobrol dan mencari kutu. Orang-orang yang lewat mengucapkan “punten (permisi)” sebagai adab.

Dari Jalan Braga, kampung ini jelas tak terlihat, sebab letaknya di bawah dan tertutup jajaran pertokoan dan hotel. Baru-baru tersiar kabar, sejumlah rumah di Kampung Affandie dirobohkan untuk pembangunan hotel.

“Iya, sebagian udah hancur. Katanya sih buat hotel. Mereka (pengembang) juga mau nutup Gang Affandie, tapi ditolak warga,” ujar penjual rokok bernama Ugi.

Menurut Hendrik F. Wieland dalam Braga: Revitalisation in an Urban Development (1997) seperti dikutip Ridwan Hutagalung dan Taufanny Nugraha, pada awal pembangunan Jalan Braga medio 1826, sudah ada kampung bernama Babakan Soeniaradja.

Ugi mengontrak kamar bersama empat orang kawannya sesama penjual rokok dan kopi keliling. Harga sewa kamar per bulan 500 ribu, jadi mereka masing-masing membayar 100 ribu.

Menurut Ugi, penghasilannya per hari rata-rata 50 ribu, belum dipotong makan dan rokok. Sebulan sekali pulang ke Singajaya, membawa uang sekitar satu juta. Anaknya dua, tinggal bersama istrinya di kampung halaman.

“Harus hemat, kalo gak gitu sedikit sekali yang bisa dibawa pulang,” imbuhnya.

Tukang parkir, pegawai toko, pegawai kebersihan kota, dan penjual lukisan, adalah sejumlah orang yang kerap membeli dagangannya. Jika melintas di Jalan Braga, penjual seperti Ugi akan tampak tengah jongkok di trototar menunggu para pembeli.

“Kopi hiji (satu), kang,” ujar saya saat pertama kali membuka percakapan dengannya yang tengah jongkok dekat lapak penjual lukisan.

Hampir sebelas belas tahun Ahmad, 62 tahun, berjualan lukisan di trotoar jalan Braga. Ia sebelumnya berkeliling dari satu hotel ke hotel yang lain di seantero Bandung. Lukisan yang ia jual berasal dari Jelekong, sebuah desa di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Seperti Ugi, ia juga tinggal di Kampung Affandie. Namun, bukan sebagai pendatang dari luar kota.

Satu lukisan kecil ia tawarkan 75 ribu rupiah, dan 150 ribu jika ditambah bingkai. Itu hanya penawaran awal. Kesepakan dengan para pembeli tentu di bawah harga tersebut. Sehari paling banyak ia menjual empat lukisan.

Ahmad tak sendirian. Sepanjang Jalan Braga, penjual lukisan para seniman Jelekong cukup banyak, termasuk yang berjualan di dalam toko. Lukisan-lukisan yang dipajang di dinding-dinding toko yang tutup, yang umumnya lukisan pemandangan perdesaan, buah-buahan, binatang, dan Braga tempo dulu, sering dijadikan latar belakang para penjerat foto diri.

Tina, Erna, dan Arini, baru selesai berburu foto. Tiga perempuan muda ini tengah duduk di depan sebuah mini market sambil menikmati ragam camilan. Ketiganya telah menyelesaikan kuliah dan bekerja di tempat berbeda-beda.

Mereka mulanya akan berburu foto di daerah Bandung utara. Hendak menjerat rutinitas alam dari Gunung Putri, Lembang: matahari terbit. Namun, karena bangunnya kesiangan, akhirnya mereka menuju Braga.

Selain gemar mengambil gambar bertema cerita persona, mereka juga menyukai bangunan-bangunan tua yang melimpah di sepanjang Jalan Braga.

“[Bangunan tua] harus dijaga ya, karena kan bersejarah,” ujar Erna.

Kawasan Jalan Braga memang dipenuhi bangunan tua, salah satunya Gedung Merdeka yang dulu bernama Societeit Corcordia. Gedung ini adalah tempat berkumpul para juragan perkebunan dan orang orang-orang Eropa elite lainnya untuk bersosialisasi dan berpesta.

Gedung ini dilengkapi sebuah bioskop yang terpisah dari bangunan utama yang bernama Corcordia Bioscoop. Bangunannya menyerupai kaleng biskuit. Kini, gedung bioskop tersebut bernama De Majestic.

Selain itu, ada juga bangunan Rathkamp, Au Bon Marche, DENIS, Sumber Hidangan, Blok het Snoephuis, Gerzon’s Modemagazijnen, Hellerman, De Concurrent, Gedung Gas, Maison Bogerijen (Braga Permai), Toko Es Krim Baltic dan lain-lain.

“Tepat di pojok melingkar simpang Jalan Braga dan Jalan Naripan berdiri sebuah bangunan yang digunakan oleh Maison Vogelpol. Kemudian sempat ditempati Toko Chotimall & Co. Bangunan ini lebih terkenal saat digunakan sebagai Restoran Es Krim Baltic,” tulis Ridwan Hutagalung dan Taufanny Nugraha dalam Braga Jantung Parijs van Java (2008).

Di pinggir trotoar depan Toko Es Krim Baltic itulah, malam itu, saya berbincang dengan Budiman, 40 tahun, seorang penarik becak. Ia berasal dari Majalaya, sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung. Becak yang ia pakai bukan miliknya, melainkan kepunyaan seorang bos yang tinggal di daerah Tegallega. Setiap hari ia wajib setor 10 ribu. Sedari pagi, ia berangkat dari Tegallega menuju Pasar Baru. Menjelang sore, saat aktivitas pasar mulai sepi, ia mangkal di Jalan Braga. Begitu setiap hari.

Istri dan ketiga anaknya tinggal di Majalaya. Anak yang paling besar telah duduk di bangku SMA, anak kedua SMP, dan yang bungsu baru SD. Istrinya buka warung kecil-kecilan, sekadar berjualan makanan yang biasa dibeli anak-anak.

Pendapatan Budiman per hari sekitar 50 ribu. Hari itu, pukul 19.30, ia baru memperoleh penghasilan 35 ribu. Rencananya malam itu mau mangkal sampai pukul 23.00.

“Sering juga sih mangkal sampai pagi,” ujarnya.

Seminggu dua kali Budiman pulang ke Majalaya. Selama bekerja, ia tidur di bedeng milik bosnya, atau jika mangkal sampai pagi ia bisa terlelap di becaknya. Budiman mengaku, meski bekerja begitu keras mendera fisik, tapi kesehatannya relatif terjaga.

“Penyakit tukang becak mah cuma dua, masuk angin dan perut perih karena kebanyakan diganjal kopi,” katanya.

“Gak makan, kang?”

“Makan, tapi telat, sayang duitnya,” pungkas Budiman.

Pukul 20.00 lewat saya pamit. Hujan mulai mengguyur Braga. Budiman beringsut masuk ke becaknya.

Editor: Nuran Wibisono