tirto.id - Hari-hari ini rupiah melemah. Nilai tukarnya terhadap dolar AS anjlok dan mendekati Rp15.000, angka yang sempat dicapai rupiah pada 1998, ketika krisis ekonomi mendera dan akhirnya menjelma krisis politik. Namun, melemahnya rupiah dan inflasi dalam konteks dua zaman yang berbeda tak sampai menjadikan rupiah tak berguna.

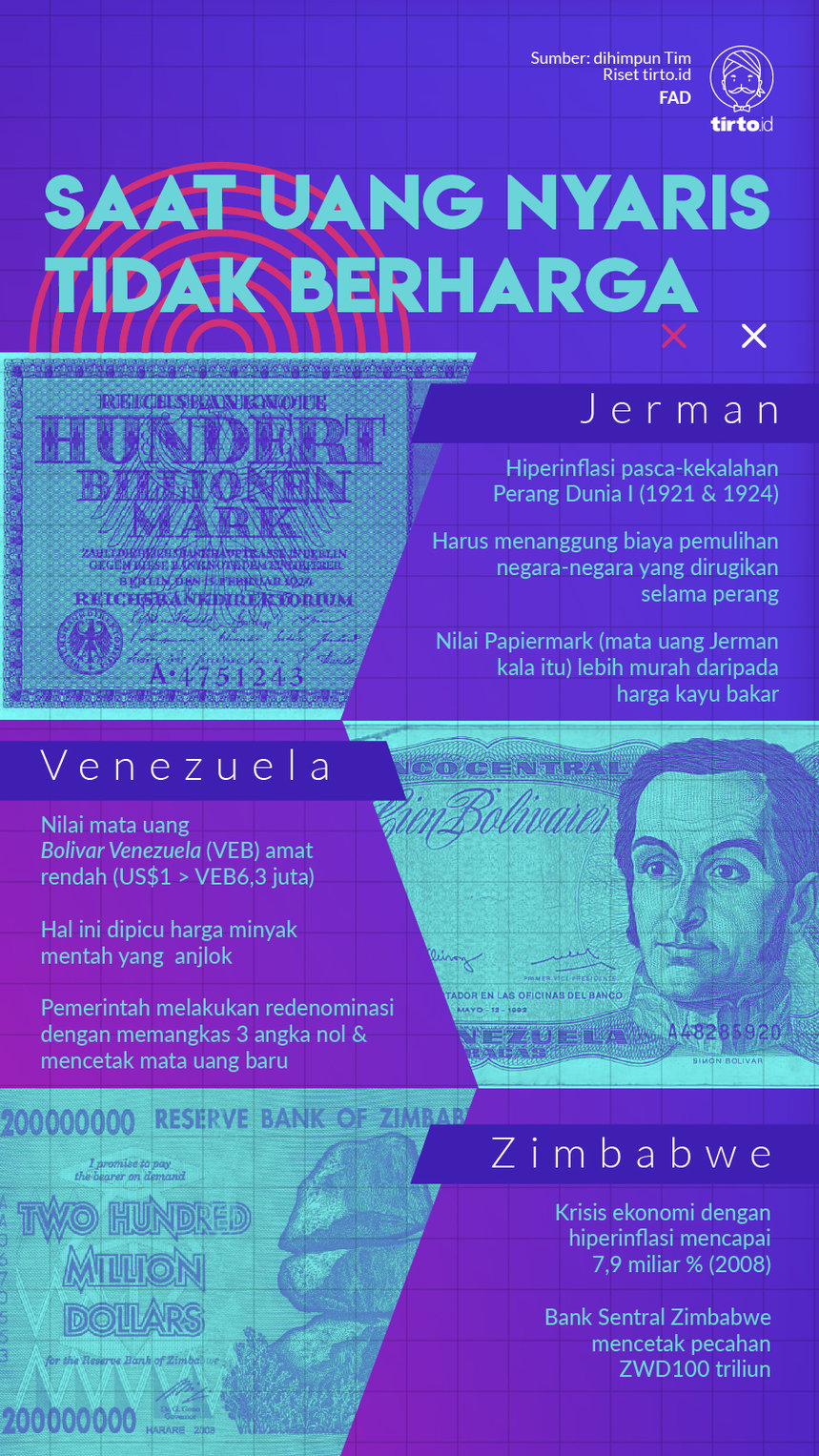

Setidaknya tidak seperti Venezuela, Zimbabwe, dan Jerman era 1920an—tiga negara dengan kasus hiperinflasi terparah dunia.

Sudah lebih dari setahun ekonomi Venezuela sekarat. Harga minyak mentah dunia jatuh, produksi minyak dalam negeri berkurang, serta kasus-kasus kesalahan pengelolaan ekonomi, membuat negara yang kaya minyak itu terbelit krisis.

Hiperinflasi mencekik. Harga-harga melejit. Mata uang bolivar berdaulat ("bolivar soberano") rontok dan tak berharga. Pada 22 Agustus lalu, BBC melaporkan 1 dolar AS kini bernilai 6,3 juta bolivar. Untuk mendapatkan barang-barang pokok tertentu, masyarakat harus membawa bergepok-gepok bolivar. Uang yang diperlukan untuk membeli barang jauh lebih berat ketimbang barang yang ingin dibeli.

Harga selembar popok bayi adalah 8 juta bolivar; 1 kilogram keju dihargai 7,5 juta bolivar; sekilo tomat bisa ditebus dengan 5 juta bolivar; sebungkus pembalut wanita dibandrol 3,5 juta bolivar; 1 kilogram beras terbeli dengan 2,5 juta bolivar; 3 juta bolivar untuk 10 batang wortel; 9,5 juta bolivar untuk 1 kg daging merah; satu ekor daging ayam seberat 2,4 kilogram mesti tersedia uang sebesar 14,6 juta bolivar untuk 2,4 kg daging ayam; 2,6 juta bolivar untuk segulung tisu toilet. Demikianlah harga-harga kebutuhan pokok sebagaimana dilaporkan BBC.

“Kami jutawan, tapi kami miskin,” ujar Maigualida Oronoz, perawat berusia 43 tahun, kepada Guardian. Ia mengaku upah minimumnya hampir tidak cukup untuk membeli satu kilogram daging. Padahal, anak-anaknya butuh makan.

"Jika krisis ini terus berlanjut dan pemerintah masih membayar uang pensiun dalam bentuk cash, maka di akhir tahun saya harus bawa gerobak untuk beli satu barang kebutuhan pokok," ujar Saul Aponte, pensiunan berusia 73 tahun, kepada Guardian.

Sejumlah toko dan supermarket di Caracas kehabisan barang. Rak-rak dibiarkan kosong. Para pegawai toko resah. Masa depan mereka tak jelas.

“Kami sedang menunggu pemilik toko untuk memberi tahu kami apa yang akan dia lakukan terhadap kami, [karena saat ini] tidak ada seorang pun di sini yang mampu membayar karyawan” ujar Mariette Guerrero, manajer salah satu toko yang berjualan di Caracas, kepada The New York Times.

Untuk menanggulangi krisis, pemerintah setempat mencetak mata uang baru, yakni bolivar berdaulat, dan meredenominasi nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya pada uang yang berlaku. Namun, sehari setelah kebijakan itu berlaku, masyarakat malah kebingungan menukar mata uang bolivar yang beredar ke bolivar berdaulat.

“Aku bahkan tidak bisa memahami angka-angka ini. Putriku memberikan aku aplikasi konversi uang. Dia memperagakan cara penggunaannya, tapi kami gagal paham ketika angka yang kami masukkan sangat besar,” kata Rosa Peña.

Langkah pemerintah Venezuela tersebut dikritik oleh Asdrubal Oliveros, Direktur Ecoanalitica, konsultan ekonomi yang berbasis di Caracas. Menurutnya, inflasi yang bergerak liar membuat langkah itu tidak akan mengubah apa-apa.

“Ini solusi kosmetik yang takkan mengubah apa-apa […] dalam beberapa bulan lagi kami akan balik lagi ke situasi yang sama akibat inflasi liar ini,” tuturnya.

Tahun lalu, hiperinflasi Venezuela beriringan dengan krisis politik yang sempat menggoyang pemerintahan Nicolas Maduro. Oposisi di kota-kota terus bergerak menuntut Maduro mundur. Setelah krisis diselesaikan dengan mekanisme referendum konstitusi, kini Venezuela harus berurusan dengan gelombang pengungsian penduduknya ke negara-negara tetangga.

Klangenan di Lapak Online

Sepuluh tahun lalu, nilai mata uang Zimbabwe anjlok. Setelah berkali-kali didenominasi, dolar Zimbabwe tetap tak bernilai, kecuali sebagai klangenan yang bisa ditemukan di lapak-lapak daring Tokopedia dan Bukalapak. Pecahan 100 triliun, 50 triliun, dan 50 miliar diperjualbelikan sebagai suvenir. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari di bawah 100 ribu rupiah sampai di atas 1 juta rupiah.

Nilai yang tercantum di atas uang kertas Zimbabwe memang sangat fantastis. Jika di Indonesia pecahan tertinggi hanya 100 ribu, dolar Zimbabwe bisa mencapai 100 triliun. Lahirnya pecahan mata uang dengan jumlah nominal yang sangat tinggi itu dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi akut.

Pada 2008, harga barang-barang naik dua kali lipat dalam 24 jam di negeri yang puluhan tahun dipimpin oleh Robert Mugabe itu. pada tahun yang sama, inflasi bulanan mencapai 7,9 miliar persen. Dolar Zimbabwe nyaris tak bernilai. Masyarakat membawa berkarung-karung uang saat hendak berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari. Christian Science Monitor pada Maret 2008 melaporkan harga sosis meroket hingga 30 juta dolar Zimbabwe (atau 1,25 dolar AS) dan 15 kilogram kentang dihargai 90 juta dolar Zimbabwe. Angka inflasi mencapai 100 ribu persen per tahun. Namun, dalam kondisi ekonomi sulit, presiden beserta anak dan istrinya malah hidup mewah.

Kondisi ini membuat masyarakat muak dan menuntut Mugabe untuk mundur dari jabatannya. Namun, alih-alih mendengarkan inspirasi rakyat, Mugabe terus mempertahankan kursi kepresidenannya. Akhir 2017 silam, Mugabe akhirnya digulingkan oleh tentara.

Hiperinflasi Bikin Nazi Berkuasa

Di berbagai tempat di dunia, monumen didirikan untuk mengenang peristiwa monumental nan heroik. Kecuali di Jerman, sebuah negara yang yang mendirikan monumen untuk memastikan agar sejarah tak berulang. Demikian kesimpulan sejarawan Neil McGregor dalam bukunya Germany: Memories of a Nation (2016).

Sepanjang riwayatnya, bangsa Jerman mengalami beberapa peristiwa pahit yang sangat membekas, di antaranya Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648), Perang Dunia I (1914-1918) yang berakhir dengan kekalahan memalukan, dan akhirnya pembantaian terhadap enam juta orang Yahudi di bawah Nazi (1933-1945).

Berkuasanya Nazi pada 1933 juga tak lepas dari hiperinflasi dan remuknya mata uang Jerman. Setelah kalah dalam pada Perang Dunia I, Jerman dihadapkan pada situasi ekonomi yang morat-marit, pemerintahan goncang, dan revolusi diserukan baik oleh kaum sayap kiri maupun sayap kanan.

Sebagai pecundang, Jerman wajib menanggung biaya perang dan ongkos rekonstruksi negara-negara pemenang perang. Sialnya lagi, Jerman pun membiayai perangnya dengan utang yang saat itu jatuh tempo dan mesti dilunasi. Awalnya, Jerman berharap memenangkan perang sehingga mampu merebut daerah-daerah yang kaya sumber daya alam.

Spiegel melaporkan, pada 1914, 1 dolar AS setara dengan 4,2 papiermark (mata uang Jerman saat itu). Pada November 1923, 1 dolar AS senilai dengan 4,2 triliun papiermark. Inilah dampak dari kebijakan cetak uang secara gila-gilaan sepanjang perang. Spiegel mencatat, tiga hari setelah Jerman mengumumkan perang terhadap Rusia, pemerintah memutuskan untuk tidak menggunakan emas sebagai patokan riil nilai uang.

Penduduk Jerman membakar uang untuk menyalakan perapian dan memasak, karena harga kayu bakar saat itu lebih tinggi dari tumpukan uang yang mereka miliki. Selain itu, uang juga bertebaran di jalanan dan telah dianggap sebagai sampah yang perlu disapu.

Situasi ekonomi sedikit lebih stabil sejak AS menyuntikkan dana miliaran dolar ke Jerman serta menekan Perancis dan Belgia agar mundur dari kawasan industri Ruhr supaya roda ekonomi Jerman kembali berjalan. Setelah stabil selama beberapa tahun, gantian AS dihantam krisis ekonomi yang kelak populer dengan nama Depresi Besar.

Pada 1929, Paman Sam berhenti membanjiri Jerman dengan pinjaman dan malah menagih hutang. Efeknya luar biasa berat bagi Jerman: perusahaan-perusahaan nasional gulung tikar, angka pengangguran meningkat drastis, dan pemerintah terpaksa menaikkan pajak.

Pada 1933, partai Nazi yang kalah dalam pemilu beberapa bulan sebelumnya diizinkan membentuk kabinet. Selebihnya adalah tragedi kemanusiaan yang membikin Jerman malu tujuh turunan.

Salah satu bahan propaganda Nazi adalah kegagalan pemerintah mengatasi krisis ekonomi. Tentang hal ini, MacGregor punya catatan menarik. Propaganda Nazi bahwa "pemerintah telah dikuasai Yahudi" dicetak di balik uang kertas senilai 1 juta papiermark.

Ya, papiermark, mata uang yang sempat diperlakukan rakyat Jerman sebagai kayu bakar dan sampah di jalan.

Editor: Windu Jusuf